В среду, 18 ноября, стартовал XIV Международный Форум и выставка «Транспорт России». Темой первого дня Форума стала стратегия. Деловые форматы были посвящены общероссийской повестке — состоялась пленарная дискуссия «Транспорт России. Скорость, удобство и эффективность» с участием членов Правительства Российской Федерации, руководства Министерства транспорта Российской Федерации и крупнейших российских отраслевых компаний. С открытием выставки участников поздравил Владимир Путин.

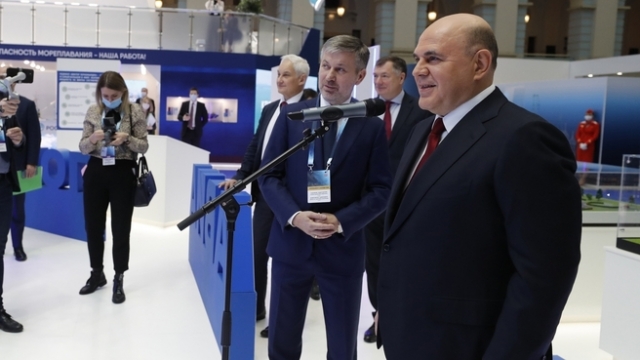

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин выступил на пленарной дискуссии «Транспорт России. Скорость, удобство и эффективность». Он заявил, что в транспортной отрасли России реализуются масштабные проекты: «Развитие всех видов транспорта предусмотрено в рамках масштабных проектов, которые реализуются в последние годы. Это в первую очередь национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В нём участвуют 83 субъекта РФ, 105 городов. На государственную программу развития транспортной системы в бюджете этого года было предусмотрено более триллиона рублей», — сказал глава правительства во время приветственного слова. Премьер-министр также заявил о создании системы эффективного использования международных транспортных коридоров для повышения доходов от экспорта и транзита грузов через территорию страны. Михаил Мишустин подчеркнул особенно важные коридоры: «Европа — Западный Китай», «Север — Юг», Севморпуть, Транссиб и БАМ».

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин выступил на пленарной дискуссии «Транспорт России. Скорость, удобство и эффективность». Он заявил, что в транспортной отрасли России реализуются масштабные проекты: «Развитие всех видов транспорта предусмотрено в рамках масштабных проектов, которые реализуются в последние годы. Это в первую очередь национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В нём участвуют 83 субъекта РФ, 105 городов. На государственную программу развития транспортной системы в бюджете этого года было предусмотрено более триллиона рублей», — сказал глава правительства во время приветственного слова. Премьер-министр также заявил о создании системы эффективного использования международных транспортных коридоров для повышения доходов от экспорта и транзита грузов через территорию страны. Михаил Мишустин подчеркнул особенно важные коридоры: «Европа — Западный Китай», «Север — Юг», Севморпуть, Транссиб и БАМ».

Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы, в ходе дискуссии сказал, что в Москве не стоит задача борьбы с автовладельцами. «Задачи у нас в Москве бороться с автовладельцами нет», — сказал он. Ликсутов пояснил, что сам часто перемещается на автомобиле. При этом у московских властей стоит задача борьбы нарушителями правил дорожного движения. «Москва на сегодняшний день самый безопасный регион по аварийности, по смертности на дорогах. Мы выполнили тот показатель, который установил президент», — сказал он. Ликсутов назвал факторы, влияющие на безопасность — это тесное взаимодействие региональной власти с органами ГИБДД, снижение неадминистрируемого порога скорости в городах с 20 км/ч до 10 км/ч, а также ответственность за опасное вождение. «Некоторые автомобилисты позволяют себе свободную езду, невзирая ни на соседних участников дорожного движения, ни на городской транспорт, в котором едут дети и пассажиры, вести себя вызывающе, дерзко, создавая проблемные случаи на дорогах, и тем самым влияют на смертность в том числе»

Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы, в ходе дискуссии сказал, что в Москве не стоит задача борьбы с автовладельцами. «Задачи у нас в Москве бороться с автовладельцами нет», — сказал он. Ликсутов пояснил, что сам часто перемещается на автомобиле. При этом у московских властей стоит задача борьбы нарушителями правил дорожного движения. «Москва на сегодняшний день самый безопасный регион по аварийности, по смертности на дорогах. Мы выполнили тот показатель, который установил президент», — сказал он. Ликсутов назвал факторы, влияющие на безопасность — это тесное взаимодействие региональной власти с органами ГИБДД, снижение неадминистрируемого порога скорости в городах с 20 км/ч до 10 км/ч, а также ответственность за опасное вождение. «Некоторые автомобилисты позволяют себе свободную езду, невзирая ни на соседних участников дорожного движения, ни на городской транспорт, в котором едут дети и пассажиры, вести себя вызывающе, дерзко, создавая проблемные случаи на дорогах, и тем самым влияют на смертность в том числе»

В ходе дискуссии Олег Белозёров, глава РЖД, заявил, что Российские железные дороги» снизили стоимость проезда для поддержки пассажиров: «Мы снизили стоимость проезда для пассажиров, даже не для того, чтобы стимулировать, а чтобы поддержать наших любимых пассажиров», — сказал он. По словам Белозёрова, во время пандемии у железнодорожников имеются преимущества перед другими видами транспорта. Исполняющий обязанности министра транспорта Александр Нерадько в ходе пленарной дискуссии подчеркнул, что в городах необходимо заменить около трети подвижного состава, на 85% улучшить качество дорожного покрытия, требуется новое качество обслуживания в аэропортах.

На дискуссии «Современные тренды развития транспортной инфраструктуры» спикеры обсудили национальные цели развития до 2030 года и обеспечение экономического роста. Слово передали Андрею Белоусову, первому заместителю председателя правительства РФ: «Я не стал бы называть год безумным. Он сложный. Первое впечатление — то, как удалось пройти этот год. За три квартала пассажирооборот упал на 45%, причём основной удар пришёлся по авиаперевозкам. До сих пор они не открылись [полностью]. Падение составило 47−48%, и где-то на 30% сократились перевозки железнодорожным и автомобильным видами транспорта», — сказал Белоусов. По его словам, ситуация, с которой столкнулся транспортный комплекс, характеризуется словом «мобилизация»: «Удалось пока пройти этот отрезок времени без существенных потерь, без сокращений занятости и банкротств компаний. Хотя ситуация остаётся достаточно сложной. В значительной мере свою роль сыграла поддержка правительства — это порядка 200 млрд рублей. Сегодня субсидии, которые уже запланированы для представления авиакомпаниям, выбираются достаточно плавно. Это говорит о том, что у авиакомпаний есть запас прочности».

На дискуссии «Современные тренды развития транспортной инфраструктуры» спикеры обсудили национальные цели развития до 2030 года и обеспечение экономического роста. Слово передали Андрею Белоусову, первому заместителю председателя правительства РФ: «Я не стал бы называть год безумным. Он сложный. Первое впечатление — то, как удалось пройти этот год. За три квартала пассажирооборот упал на 45%, причём основной удар пришёлся по авиаперевозкам. До сих пор они не открылись [полностью]. Падение составило 47−48%, и где-то на 30% сократились перевозки железнодорожным и автомобильным видами транспорта», — сказал Белоусов. По его словам, ситуация, с которой столкнулся транспортный комплекс, характеризуется словом «мобилизация»: «Удалось пока пройти этот отрезок времени без существенных потерь, без сокращений занятости и банкротств компаний. Хотя ситуация остаётся достаточно сложной. В значительной мере свою роль сыграла поддержка правительства — это порядка 200 млрд рублей. Сегодня субсидии, которые уже запланированы для представления авиакомпаниям, выбираются достаточно плавно. Это говорит о том, что у авиакомпаний есть запас прочности».

Председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко выступил с докладом об экономии времени с помощью поездок по платным скоростным трассам: «Пользователь голосует деньгами. Удивительная вещь: год интересный с точки зрения пандемии, мы в мае были в замешательстве, но по итогам года пользователь по дорогам поехал. Появилась абсолютно другая услуга: трасса Москва — Санкт-Петербург, по которой мы едем даже не шесть, а пять часов. А что такое целый час? Это экономика, себестоимость продукции, развитие регионов. Мы чётко понимаем, что, говоря о трассе Москва — Казань, до Казани мы поедем не за 16, а за семь часов. Технология у нас в стране самая лучшая, строить мы умеем, крупнейшие строительные компании это могут, препоны, на которые мы ссылаемся, здорово снижаются», — сказал Петушенко. По его словам, многое будет зависеть от правового нигилизма водителей: «Завешены либо сняты номера, желание проскочить и не заплатить… Конечно, плюс «Свободного потока» — отсутствие необходимости останавливаться перед барьером. Не только наша страна придумывает ухищрения».

Председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко выступил с докладом об экономии времени с помощью поездок по платным скоростным трассам: «Пользователь голосует деньгами. Удивительная вещь: год интересный с точки зрения пандемии, мы в мае были в замешательстве, но по итогам года пользователь по дорогам поехал. Появилась абсолютно другая услуга: трасса Москва — Санкт-Петербург, по которой мы едем даже не шесть, а пять часов. А что такое целый час? Это экономика, себестоимость продукции, развитие регионов. Мы чётко понимаем, что, говоря о трассе Москва — Казань, до Казани мы поедем не за 16, а за семь часов. Технология у нас в стране самая лучшая, строить мы умеем, крупнейшие строительные компании это могут, препоны, на которые мы ссылаемся, здорово снижаются», — сказал Петушенко. По его словам, многое будет зависеть от правового нигилизма водителей: «Завешены либо сняты номера, желание проскочить и не заплатить… Конечно, плюс «Свободного потока» — отсутствие необходимости останавливаться перед барьером. Не только наша страна придумывает ухищрения».

Владелец крупнейшего аэропортового холдинга «Новапорт» Роман Троценко ожидает, что в этом году авиаперевозки в России упадут на 42%, а в следующем падение продолжится. «Весна была тяжелейшая, в марте—апреле перевозки упали в 15 раз. У любого, даже опытного человека холодок идет по спине, потому что не существует бизнес-плана, в котором вы можете предположить, что все расходы сохранятся на прежнем уровне, а доходная часть упадет в 15 раз», — рассказал Троценко. Он предупредил, что и 2021 год будет «тяжелым», а для транспортных компаний придется минимум два года вычеркнуть из бизнес-планирования. По словам бизнесмена, ситуация с пандемией коронавируса не закончится будущей весной. «Делая анализ того, как проходили пандемии раньше, мы предположили, что будет 2,5–3 волны [коронавируса], пик придется на 2021 год. Мы считаем, что должны приготовиться к шторму до середины 2022 года», — добавил Троценко.

Владелец крупнейшего аэропортового холдинга «Новапорт» Роман Троценко ожидает, что в этом году авиаперевозки в России упадут на 42%, а в следующем падение продолжится. «Весна была тяжелейшая, в марте—апреле перевозки упали в 15 раз. У любого, даже опытного человека холодок идет по спине, потому что не существует бизнес-плана, в котором вы можете предположить, что все расходы сохранятся на прежнем уровне, а доходная часть упадет в 15 раз», — рассказал Троценко. Он предупредил, что и 2021 год будет «тяжелым», а для транспортных компаний придется минимум два года вычеркнуть из бизнес-планирования. По словам бизнесмена, ситуация с пандемией коронавируса не закончится будущей весной. «Делая анализ того, как проходили пандемии раньше, мы предположили, что будет 2,5–3 волны [коронавируса], пик придется на 2021 год. Мы считаем, что должны приготовиться к шторму до середины 2022 года», — добавил Троценко.

Предложения регионов РФ

На форуме «Транспортная неделя» в Москве делегация Ростовской области представила инвестпроекты на сумму, превышающую 325 млрд рублей. «Ростовская область едет на транспортный форум, как всегда, с большим портфелем инвестпроектов более чем на 325 млрд рублей. Это те проекты, которые уже реализуются в Ростовской области в различных направлениях дорожно-транспортного комплекса. Кроме того, мы намерены заключить ряд соглашений с новыми инвестициями и по новым объектам», — отметил донской губернатор Василий Голубев, возглавляющий делегацию Ростовской области. В числе представленных в Москве проектов — создание Ростовского транспортного кольца и обхода Аксая, мостового перехода в Волгодонске, строительства Багаевского гидроузла, портовые проекты, реализация проекта «Таганрогский трамвай».

Самарская область представила ключевые проекты в сфере дорожного строительства. Свои достижения в сфере дорожного строительства и развития транспортной инфраструктуры регион презентовал на выставке форума «Транспорт России», которую осмотрел Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. В экспозицию Самарской области вошли ключевые проекты, реализуемые в губернии, в том числе, строительство обхода города Тольятти с мостовым переходом через реку Волга, который станет частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» и строительство Волжского моста – крупнейшего в стране проекта, реализуемого на основе механизмов ГЧП. Объем частных инвестиций на строительство составляет более 120 миллиардов рублей.

Соглашения в рамках форума «Транспорт России»

- Власти Москвы, Московской области, а также Сбербанк заключили трехсторонее соглашение, согласно которому будет внедряться стратегия единой билетной системы на территории региона. Соглашение было подписано в рамках работы передает международного форума «Транспорт России».

- Санкт-Петербург заключил дополнительное соглашение о создании Витебской развязки на Западном скоростном диаметре. Это станет первым этапом на пути создания Восточного скоростного диаметра (ВСД), другое название — Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД). Начало строительства развязки планируется в первом квартале 2021 года, на работы уйдет четыре года. Протяженность развязки составит около 2,5 км, она будет пропускать до 70 тыс. автомобилей в сутки, движение предусмотрено по шести полосам со скоростью до 110 км/час. Стоимость развязки составит около 27 млрд рублей, еще 12 млрд выделят на подготовку территории. Максим Соколов заметил, что по своему объему и значению для Петербурга ВСД сравним с Западным скоростным диаметром.«Строительство Витебской развязки позволит решить сразу несколько ключевых транспортных задач города, которые ставит перед нами губернатор Санкт-Петербурга, в том числе обеспечить связь ЗСД с Московским и Фрунзенским районами. Также удастся снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и перераспределить трафик, идущий через центральные районы. Это очередной важный шаг на пути строительства внутригородских скоростных дорог», — пояснил Соколов.

Состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Министерством транспорта Пермского края, Корпорацией развития Пермского края и АО «Холдинговая компания «Ак Барс». В «Холдинговую компанию «Ак Барс» входит судостроительная корпорация, известная своими проектами в области создания, выпуска и ремонта судов и кораблей. Подписи под документом поставили министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский, генеральный директор АО «Корпорация развития Пермского края» Алексей Бураков и генеральный директор АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иван Егоров.Соглашение направлено на развитие системы водного транспорта в Прикамье, увеличение пассажирских и грузовых речных перевозок, реализацию проектов по судостроению на территории региона. Как подчеркнул глава Прикамья Дмитрий Махонин, у Пермского края с Республикой Татарстан (АО «Холдинговая компания «Ак Барс») – общие цели и задачи по развитию водного транспорта, речной транспортировки грузов и туризма, поэтому решать их совместно будет гораздо легче. «Приложим максимум усилий для воссоздания судостроительного комплекса Пермского края, организации перевозки грузов по рекам, реализации потенциала водного туризма. Если мы будем двигаться вместе с Республикой Татарстан в этом направлении, то шансов выполнить все поставленные цели у нас будет значительно больше», – отметил Дмитрий Махонин.

Состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Министерством транспорта Пермского края, Корпорацией развития Пермского края и АО «Холдинговая компания «Ак Барс». В «Холдинговую компанию «Ак Барс» входит судостроительная корпорация, известная своими проектами в области создания, выпуска и ремонта судов и кораблей. Подписи под документом поставили министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский, генеральный директор АО «Корпорация развития Пермского края» Алексей Бураков и генеральный директор АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иван Егоров.Соглашение направлено на развитие системы водного транспорта в Прикамье, увеличение пассажирских и грузовых речных перевозок, реализацию проектов по судостроению на территории региона. Как подчеркнул глава Прикамья Дмитрий Махонин, у Пермского края с Республикой Татарстан (АО «Холдинговая компания «Ак Барс») – общие цели и задачи по развитию водного транспорта, речной транспортировки грузов и туризма, поэтому решать их совместно будет гораздо легче. «Приложим максимум усилий для воссоздания судостроительного комплекса Пермского края, организации перевозки грузов по рекам, реализации потенциала водного туризма. Если мы будем двигаться вместе с Республикой Татарстан в этом направлении, то шансов выполнить все поставленные цели у нас будет значительно больше», – отметил Дмитрий Махонин.- Проект Восточного выезда из Уфы получит допфинансирование Росавтодора. Стороны остановились на ключевых направлениях развития транспортной инфраструктуры региона и привлечении на эти цели федеральных ресурсов. Как отметил Радий Хабиров, глава республики Башкортостан, удалось договориться о совместной работе по реконструкции крупнейших мостовых сооружений Башкортостана.– Это переход через реку Белую в створе улицы Города Галле, мост через реку Уфу в посёлке Шакша. Объекты требуют замены конструктивных элементов, – уточнил Глава Башкирии. Также стало известно, что Росавтодор поддержал проект строительства нового моста через Белую в створе улицы Интернациональной в Калининском и Орджоникидзевском районах Уфы. Проект получил положительное заключение госэкспертизы, его планируют завершить в 2025 году. Стоимость строительства – 10,4 миллиарда рублей. Как сообщил руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк, проекты, предлагаемые Башкортостаном, будут включены в повестку для рассмотрения возможности федерального софинансирования, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, во второй день работы Форума, 19 ноября, будут проведены дискуссии, охватывающие международную повестку. В том числе в этот день состоится пленарная дискуссия «Цифровые транспортные коридоры», Координационное транспортное совещание государств-участников СНГ и Совет руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств-членов ЕАЭС. Заключительный день будет приурочен ко дню работника транспорта.

Александра Шумская, советник руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москва, рассказала об успехах Москвы в переходе на электротранспорт: «Москва реализует большую программу по переходу на электротранспорт — недавно был анонсирован проект «Энергия Москвы». В большей степени этот проект направлен на развитие зарядной инфраструктуры в Москве. В этом году в Москве будет установлено 200 зарядных станций нового формата, появятся быстрые зарядные станции, а к концу 2022 года появится не менее 600 зарядных станций. Москва делает небольшие шаги в плане поддержки потребителей электромобилей и электросамокатов. Помимо уже известных привилегий владельцам электротранспорта, нулевой транспортный налог для автомобилей с электродвигателем и бесплатная парковка, Москва готова поддерживать бизнес в переходе на электротранспорт. Недавно у нас появился новый партнер — сеть продовольственных супермаркетов «Азбука Вкуса», которая заявила о своем желании поддержать электротранспорт. В связи с этим, в Москве будут размещены зарядные станции рядом с некоторыми магазинами этой сети, чтобы клиенты сети могли подзарядить свой автомобиль, пока они заняты покупками». Александра подчеркнула, что единого «рецепта» для перехода на электротранспорт нет, несмотря на то, что во многих мировых столицах происходит развитие городского общественного транспорта и микромобильности. «Москва изучает различные практики и наглядную идентификацию электромобилей. Примером наглядной идентификации стала всем известная фраза «Это электробус». Сейчас мы все изучаем, разрабатываем и формируем позитивную среду для перехода на электротранспорт как городской, так и личный», — сказала Александра Шумская. Она также отметила, что помимо электробусов москвичи скоро увидят обновленный парк жилищно-коммунальных служб. «Сейчас планируется переводить жилищно-коммунальные службы на электротранспорт — это произойдет в ближайшие годы в столице. Пока точных озвученных планов нет, поскольку коронавирус ввел ряд изменений в этом году, но в ближайшее время этот переход будет реализован».

Александра Шумская, советник руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москва, рассказала об успехах Москвы в переходе на электротранспорт: «Москва реализует большую программу по переходу на электротранспорт — недавно был анонсирован проект «Энергия Москвы». В большей степени этот проект направлен на развитие зарядной инфраструктуры в Москве. В этом году в Москве будет установлено 200 зарядных станций нового формата, появятся быстрые зарядные станции, а к концу 2022 года появится не менее 600 зарядных станций. Москва делает небольшие шаги в плане поддержки потребителей электромобилей и электросамокатов. Помимо уже известных привилегий владельцам электротранспорта, нулевой транспортный налог для автомобилей с электродвигателем и бесплатная парковка, Москва готова поддерживать бизнес в переходе на электротранспорт. Недавно у нас появился новый партнер — сеть продовольственных супермаркетов «Азбука Вкуса», которая заявила о своем желании поддержать электротранспорт. В связи с этим, в Москве будут размещены зарядные станции рядом с некоторыми магазинами этой сети, чтобы клиенты сети могли подзарядить свой автомобиль, пока они заняты покупками». Александра подчеркнула, что единого «рецепта» для перехода на электротранспорт нет, несмотря на то, что во многих мировых столицах происходит развитие городского общественного транспорта и микромобильности. «Москва изучает различные практики и наглядную идентификацию электромобилей. Примером наглядной идентификации стала всем известная фраза «Это электробус». Сейчас мы все изучаем, разрабатываем и формируем позитивную среду для перехода на электротранспорт как городской, так и личный», — сказала Александра Шумская. Она также отметила, что помимо электробусов москвичи скоро увидят обновленный парк жилищно-коммунальных служб. «Сейчас планируется переводить жилищно-коммунальные службы на электротранспорт — это произойдет в ближайшие годы в столице. Пока точных озвученных планов нет, поскольку коронавирус ввел ряд изменений в этом году, но в ближайшее время этот переход будет реализован».  За последние годы в столице произошла своего рода экологическая революция, чего не скажешь о большинстве других регионов России. За пределами Москвы и Санкт-Петербурга, троллейбусы с автономным ходом, и электробусы – остаются недостижимой экзотикой. Ия Гордеева, Председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры, объясняет неравномерность развития электротранспорта недостаточной поддержкой государства в вопросе перехода на электрическую тягу. «В регионах необходимо установить нормы градостроительного проектирования, чтобы застройщики безболезненно устанавливали зарядную инфраструктуру. Каждый город должен быть заинтересован, чтобы при новом строительстве в проектную документацию были уже заложены требования по оборудованию парковочных мест и зарядной инфраструктуры. Также, для стимулирования перехода общественного транспорта на электротягу, можно создать различные преимущества при проведении тендерных процедур на перевозки». Ия считает, что большим подспорьем для застройщиков инфраструктуры для электротранспорта была бы возможность участия в проекте наподобие проекта газификации регионов с участием государственных субсидий. По ее мнению, в России рынок не сможет развиться в полной мере без государственной поддержки. Ия Гордеева предлагает создать в крупных мегаполисах экологические зоны, в которые смогут проехать только экологические виды транспорта. Она подчеркнула, что данная практика имеет большие успехи в Европе, и это решение может сподвигнуть службы такси и каршеринга начать постепенно обновлять парк автомобилей на экологичный.

За последние годы в столице произошла своего рода экологическая революция, чего не скажешь о большинстве других регионов России. За пределами Москвы и Санкт-Петербурга, троллейбусы с автономным ходом, и электробусы – остаются недостижимой экзотикой. Ия Гордеева, Председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры, объясняет неравномерность развития электротранспорта недостаточной поддержкой государства в вопросе перехода на электрическую тягу. «В регионах необходимо установить нормы градостроительного проектирования, чтобы застройщики безболезненно устанавливали зарядную инфраструктуру. Каждый город должен быть заинтересован, чтобы при новом строительстве в проектную документацию были уже заложены требования по оборудованию парковочных мест и зарядной инфраструктуры. Также, для стимулирования перехода общественного транспорта на электротягу, можно создать различные преимущества при проведении тендерных процедур на перевозки». Ия считает, что большим подспорьем для застройщиков инфраструктуры для электротранспорта была бы возможность участия в проекте наподобие проекта газификации регионов с участием государственных субсидий. По ее мнению, в России рынок не сможет развиться в полной мере без государственной поддержки. Ия Гордеева предлагает создать в крупных мегаполисах экологические зоны, в которые смогут проехать только экологические виды транспорта. Она подчеркнула, что данная практика имеет большие успехи в Европе, и это решение может сподвигнуть службы такси и каршеринга начать постепенно обновлять парк автомобилей на экологичный.

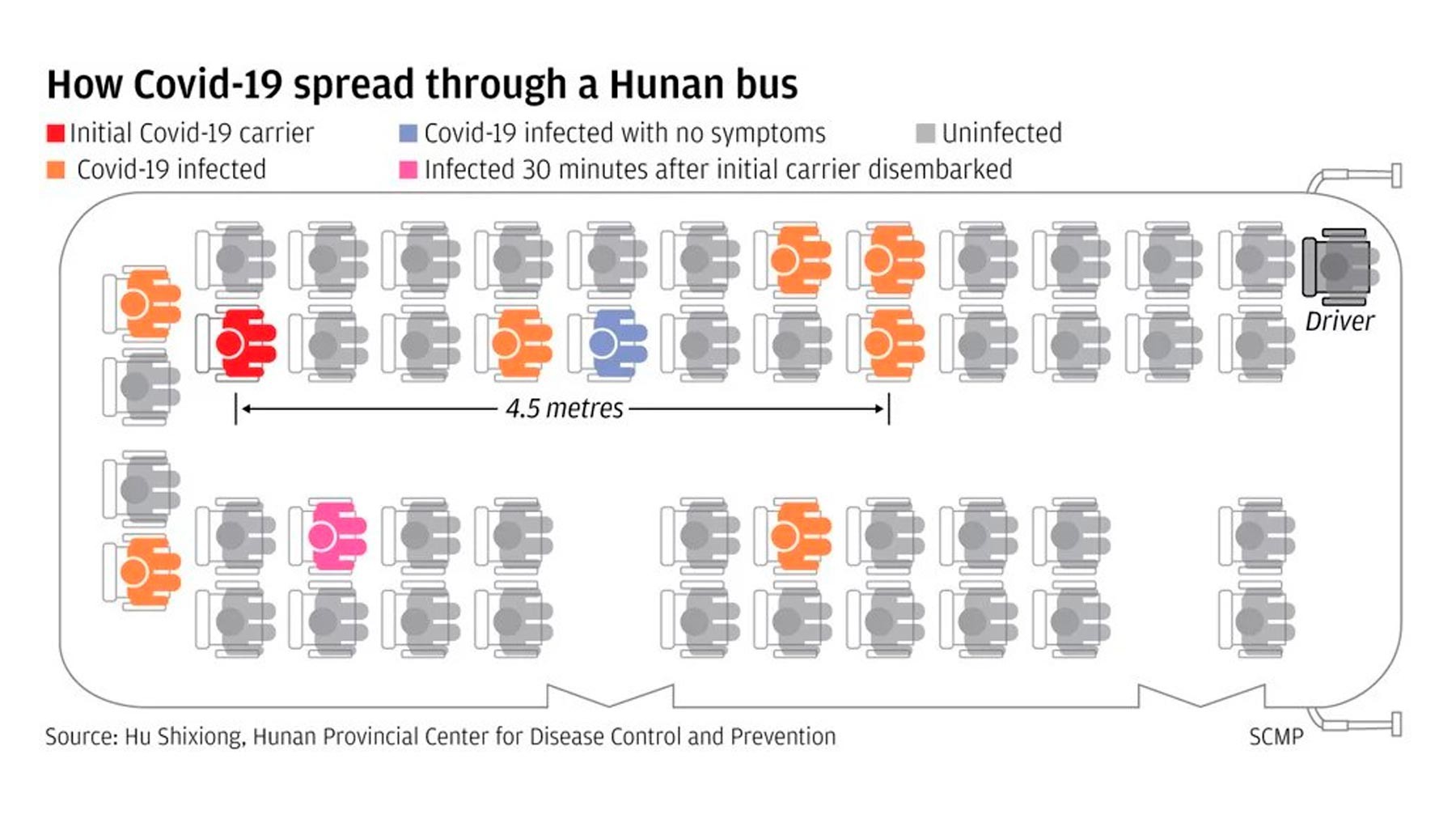

Доцент кафедры теории вероятностей и прикладной математики Московского технического университета связи и информатики Елена Скородумова рассказала, где вероятность заразиться коронавирусом выше всего. Елена построила математическую модель, с помощью которой выяснила, в каком виде транспорта наибольшее количество людей с наибольшей долей вероятности окажется в зоне поражения — в радиусе 4,5 метра от зараженного.

Доцент кафедры теории вероятностей и прикладной математики Московского технического университета связи и информатики Елена Скородумова рассказала, где вероятность заразиться коронавирусом выше всего. Елена построила математическую модель, с помощью которой выяснила, в каком виде транспорта наибольшее количество людей с наибольшей долей вероятности окажется в зоне поражения — в радиусе 4,5 метра от зараженного.

«Целью исследования было выявить факторы влияющие на готовность отрасли, сильные и слабые стороны, а также определить приоритеты для государственной политики по ускорению цифровой трансформации в области транспорта. В оценку вошли ключевые стратегические сегменты отрасли транспорта: виды транспорта, виды деятельности, поэтому практически все сегменты были охвачены исследованием. Цифровая трансформация это не цель, а средство. Она должна решать ключевые задачи повышения конкурентоспособности транспортной отрасли и, с учетом важности отрасли, повышения экономики страны в целом. Уровень предпосылок и уровень развитости цифровой инфраструктуры существенно опережает текущий уровень конкурентоспособности сектора. Это говорит о том, что усилия, направленные на цифровую трансформацию отрасли, быстрее приведут к достижению таких национальных целей как развитие экономики. Исследование показало, что отрасль демонстрирует высокий темп цифровой трансформации, однако в цифровизации транспортных компаний наблюдается меньший прогресс. Существует большой разрыв между участниками рынка: компании-лидеры уже запустили цифровые трансформации, а другая часть только приступает. Важность доступности данных будет расти с ростом применения ИИ и может стать ограничивающим фактором. Базовая инфраструктура развита достаточна, но наибольший разрыв связан с отсутствием компетентных кадров. Одним из сигналов трансформации отрасли является появление отраслевых платформ — в разных сегментах отрасли возникают эти платформы. Я имею в виду Яндекс, РЖД, Аэрофлот, Mail.ru, BlablaCar и многих других. Сами компании выделяют несколько проблем для ускорения цифровой трансформации, а именно: кадровый вопрос, недоступность финансовых ресурсов для внедрения цифровых решений, неэффективные стандарты регулирования и непонимание эффекта тех или иных цифровых внедрений. Особенно остро стоит вопрос у водных перевозок», — сказал Алексей Праздничных.

«Целью исследования было выявить факторы влияющие на готовность отрасли, сильные и слабые стороны, а также определить приоритеты для государственной политики по ускорению цифровой трансформации в области транспорта. В оценку вошли ключевые стратегические сегменты отрасли транспорта: виды транспорта, виды деятельности, поэтому практически все сегменты были охвачены исследованием. Цифровая трансформация это не цель, а средство. Она должна решать ключевые задачи повышения конкурентоспособности транспортной отрасли и, с учетом важности отрасли, повышения экономики страны в целом. Уровень предпосылок и уровень развитости цифровой инфраструктуры существенно опережает текущий уровень конкурентоспособности сектора. Это говорит о том, что усилия, направленные на цифровую трансформацию отрасли, быстрее приведут к достижению таких национальных целей как развитие экономики. Исследование показало, что отрасль демонстрирует высокий темп цифровой трансформации, однако в цифровизации транспортных компаний наблюдается меньший прогресс. Существует большой разрыв между участниками рынка: компании-лидеры уже запустили цифровые трансформации, а другая часть только приступает. Важность доступности данных будет расти с ростом применения ИИ и может стать ограничивающим фактором. Базовая инфраструктура развита достаточна, но наибольший разрыв связан с отсутствием компетентных кадров. Одним из сигналов трансформации отрасли является появление отраслевых платформ — в разных сегментах отрасли возникают эти платформы. Я имею в виду Яндекс, РЖД, Аэрофлот, Mail.ru, BlablaCar и многих других. Сами компании выделяют несколько проблем для ускорения цифровой трансформации, а именно: кадровый вопрос, недоступность финансовых ресурсов для внедрения цифровых решений, неэффективные стандарты регулирования и непонимание эффекта тех или иных цифровых внедрений. Особенно остро стоит вопрос у водных перевозок», — сказал Алексей Праздничных.

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов выступил с докладом, в котором подчеркнул, что агрегаторы должны гарантировать достойный уровень зарплаты водителям такси. «Необходимо, чтобы правоохранительные органы могли проверить подлинность водительских прав иностранцев, кроме того нужно вменить агрегаторам обязанность гарантировать достойный уровень зарплаты водителям», — отметил Максим Ликсутов.

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов выступил с докладом, в котором подчеркнул, что агрегаторы должны гарантировать достойный уровень зарплаты водителям такси. «Необходимо, чтобы правоохранительные органы могли проверить подлинность водительских прав иностранцев, кроме того нужно вменить агрегаторам обязанность гарантировать достойный уровень зарплаты водителям», — отметил Максим Ликсутов. транспортной инфраструктуры г. Москвы, считает, что обратной стороной роста количества такси является высокая аварийность и снижение уровня сервиса. По его мнению, способствовать решению проблем может внедрение системы цифровых профилей водителя такси, которая позволит совершать проверки по базам данных правоохранительных органов и допускать в профессию исключительно при наличии российского водительского удостоверения.

транспортной инфраструктуры г. Москвы, считает, что обратной стороной роста количества такси является высокая аварийность и снижение уровня сервиса. По его мнению, способствовать решению проблем может внедрение системы цифровых профилей водителя такси, которая позволит совершать проверки по базам данных правоохранительных органов и допускать в профессию исключительно при наличии российского водительского удостоверения. Андрей Ионин, главный аналитик Ассоциации цифровой транспорт и логистика, ответил на ряд вопросов о регулировании рынка такси. По его словам, появился абсолютно новый рынок — рынок ответственности: «Само появление закона выглядит странным, но повод понятен — появился такой феномен, как агрегатор такси, при этом, они стали основными игроками, определяющими и тренды, и тарифную политику. Сегодня невозможно рассматривать такси в отрыве от общественного транспорта, от каршеринга и будущих беспилотников. Таксомоторную деятельность невозможно рассматривать и вне происходящего в цифровой экономике, потому что агрегаторы такси — это крупная часть цифровой экономики. Агрегаторы живут скорее по законам цифровой экономики, чем по транспортным законам». Андрей уверен, что основной проблемой рынка является регуляторный разрыв. «Темпы развития технологий гораздо выше, чем темпы их регулирования. Это не упущение чиновников», — считает Андрей. — «Бизнес развивает технологии, что потому это заведомо прибыльные инвестиции. Исторически, государство не может работать в темпе привычным бизнесу, а бюрократические механизмы в свою очередь не гибки для каких-либо изменений. Государству надо сбалансировать большое количество интересов, а у бизнеса одна задача — развивать технологию». Андрей Ионин рассказал, что Россия в вопросе регулирования агрегаторов такси находится в тренде — регулирования агрегаторов такси нет даже в США, где эти агрегаторы появились первыми. Эксперт также подчеркнул, что видит решение проблем через мотивирование цифровых экосистем на их решения с помощью высокотехнологичных решений: «России исключительно повезло: только в трех странах мирах есть цифровые экосистемы, а в России с этого года их две. Отечественные экосистемы активно работают на рынке транспорта, в том числе, на рынке таксомоторных услуг. Именно государство в этой цепочке является слабым звеном — государство, как регулятор, должно пройти процесс цифровой трансформации. У государства есть механизмы, чтобы помочь цифровым компаниям повысить эффективность и безопасность рынка такси — это данные государственных систем, но именно государство должно создать механизмы для равного доступа к этим данным», отметил Андрей Ионин.

Андрей Ионин, главный аналитик Ассоциации цифровой транспорт и логистика, ответил на ряд вопросов о регулировании рынка такси. По его словам, появился абсолютно новый рынок — рынок ответственности: «Само появление закона выглядит странным, но повод понятен — появился такой феномен, как агрегатор такси, при этом, они стали основными игроками, определяющими и тренды, и тарифную политику. Сегодня невозможно рассматривать такси в отрыве от общественного транспорта, от каршеринга и будущих беспилотников. Таксомоторную деятельность невозможно рассматривать и вне происходящего в цифровой экономике, потому что агрегаторы такси — это крупная часть цифровой экономики. Агрегаторы живут скорее по законам цифровой экономики, чем по транспортным законам». Андрей уверен, что основной проблемой рынка является регуляторный разрыв. «Темпы развития технологий гораздо выше, чем темпы их регулирования. Это не упущение чиновников», — считает Андрей. — «Бизнес развивает технологии, что потому это заведомо прибыльные инвестиции. Исторически, государство не может работать в темпе привычным бизнесу, а бюрократические механизмы в свою очередь не гибки для каких-либо изменений. Государству надо сбалансировать большое количество интересов, а у бизнеса одна задача — развивать технологию». Андрей Ионин рассказал, что Россия в вопросе регулирования агрегаторов такси находится в тренде — регулирования агрегаторов такси нет даже в США, где эти агрегаторы появились первыми. Эксперт также подчеркнул, что видит решение проблем через мотивирование цифровых экосистем на их решения с помощью высокотехнологичных решений: «России исключительно повезло: только в трех странах мирах есть цифровые экосистемы, а в России с этого года их две. Отечественные экосистемы активно работают на рынке транспорта, в том числе, на рынке таксомоторных услуг. Именно государство в этой цепочке является слабым звеном — государство, как регулятор, должно пройти процесс цифровой трансформации. У государства есть механизмы, чтобы помочь цифровым компаниям повысить эффективность и безопасность рынка такси — это данные государственных систем, но именно государство должно создать механизмы для равного доступа к этим данным», отметил Андрей Ионин.

Норайр Оганесович Блудян, директор ассоциации «ТАМА», в ходе интервью с главным редактором Агентства транспортной информации рассказал о тенденциях и вызовах, с которыми сейчас сталкивается отрасль пассажирских перевозок.

Норайр Оганесович Блудян, директор ассоциации «ТАМА», в ходе интервью с главным редактором Агентства транспортной информации рассказал о тенденциях и вызовах, с которыми сейчас сталкивается отрасль пассажирских перевозок.

Форум состоял из двух частей — пленарного заседания и рабочей сессии. Модератором пленарного заседания выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству, председатель Общественного совета при АНО «Агентство по развитию транспорта и безопасности» — Александр Старовойтов. Рабочую сессию Форума модерировал Директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Алексей Бакирей. Открывая пленарное заседание, Александр Старовойтов отметил, что отрасль с честью справилась со своими задачами в условиях карантинных ограничений, обусловленных пандемией коронавирусной инфекции и, не снижая темпов, готова работать в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Александр Сергеевич призвал органы государственной власти продумать дальнейшую стратегию поддержки автотранспортных предприятий и рассказал о ряде законодательных изменений, которые произошли в промежутке времени между I и II Всероссийскими отраслевыми автотранспортными Форумами.

Форум состоял из двух частей — пленарного заседания и рабочей сессии. Модератором пленарного заседания выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству, председатель Общественного совета при АНО «Агентство по развитию транспорта и безопасности» — Александр Старовойтов. Рабочую сессию Форума модерировал Директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Алексей Бакирей. Открывая пленарное заседание, Александр Старовойтов отметил, что отрасль с честью справилась со своими задачами в условиях карантинных ограничений, обусловленных пандемией коронавирусной инфекции и, не снижая темпов, готова работать в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Александр Сергеевич призвал органы государственной власти продумать дальнейшую стратегию поддержки автотранспортных предприятий и рассказал о ряде законодательных изменений, которые произошли в промежутке времени между I и II Всероссийскими отраслевыми автотранспортными Форумами. В ходе рабочей сессии, Алексей Бакирей выступил с отдельным докладом, а также подробно ответил на многочисленные вопросы аудитории в формате диалога «Отрасль и Власть». Представителями профессионального сообщества пассажирских перевозок, органов государственной власти и экспертного сообщества были обсуждены вопросы совершенствования законодательства и правоприменительной практики. Рефреном подавляющего большинства выступлений спикеров стали различные аспекты вывода части отечественных пассажирских перевозок из «серой зоны» в легальный сектор. Рабочая сессия стала основной площадкой для обсуждения реализации мер господдержки для автовокзалов и автобусных перевозчиков, платежных решений для транспорта, создания единого транспортного пространства и переход от закрытых систем по продаже транспортных билетов к открытым системам. Участники также обсудили современные тенденции на рынке АСОП (автоматизированных систем оплаты проезда) и особенности пассажирского автомобильного транспорта.

В ходе рабочей сессии, Алексей Бакирей выступил с отдельным докладом, а также подробно ответил на многочисленные вопросы аудитории в формате диалога «Отрасль и Власть». Представителями профессионального сообщества пассажирских перевозок, органов государственной власти и экспертного сообщества были обсуждены вопросы совершенствования законодательства и правоприменительной практики. Рефреном подавляющего большинства выступлений спикеров стали различные аспекты вывода части отечественных пассажирских перевозок из «серой зоны» в легальный сектор. Рабочая сессия стала основной площадкой для обсуждения реализации мер господдержки для автовокзалов и автобусных перевозчиков, платежных решений для транспорта, создания единого транспортного пространства и переход от закрытых систем по продаже транспортных билетов к открытым системам. Участники также обсудили современные тенденции на рынке АСОП (автоматизированных систем оплаты проезда) и особенности пассажирского автомобильного транспорта. Компанией ООО «ТЕХНОПАСС», являющейся генеральным партнёром Форума был представлен участникам мероприятия проект внедрения Единой федеральной системы мониторинга и контроля пассажирских перевозок автобусами (ЕФС МКПП). Принцип ее действия — это фиксация «цифрового следа» пассажирской перевозки автобусами на межрегиональных маршрутах как уникального идентификатора рейса и билета в виде QR кода. Это контрольный цифровой код пассажирской перевозки, подтверждающий, что поездка осуществляется в соответствии с действующими правилами в сфере пассажирских перевозок. Он даёт возможность сбора информации от смежных информационных систем и устройств о прослеживаемых параметрах пассажирской перевозки на всем жизненном цикле перевозки от планирования рейса, продажи билетов на него, регистрации пассажиров, осуществлении рейса до его завершения. Рядом экспертов ЕФС МКПП рассматривается как технический контрольно-надзорный инструмент, способный отражать объективную картину и призванный обеспечить прозрачность рынка, снижение доли нелегальных пассажирских перевозок автобусами и повысить их качество. С 16 ноября по 14 декабря 2020 года Система проходит тестовые испытания на основании распоряжения Правительства РФ. Организатором и ответственным за испытания определён Минтранс России. В ходе своего выступления член совета директоров ООО «ТЕХНОПАСС» Александр Советников в частности отметил: «Сегодня нашей общей целью со стороны бизнеса, регулятора и контрольно-надзорных органов является объединение существующих разрозненных цифровых решений в единую платформу с целью иметь возможность предоставить прозрачную и комфортную услугу пассажиру, обеспечивая при этом доходность легального бизнеса для перевозчиков и автовокзалов, а также предоставить государству видеть весь процесс перевозки от А до Я, контролировать его безопасность и собирать налоги».

Компанией ООО «ТЕХНОПАСС», являющейся генеральным партнёром Форума был представлен участникам мероприятия проект внедрения Единой федеральной системы мониторинга и контроля пассажирских перевозок автобусами (ЕФС МКПП). Принцип ее действия — это фиксация «цифрового следа» пассажирской перевозки автобусами на межрегиональных маршрутах как уникального идентификатора рейса и билета в виде QR кода. Это контрольный цифровой код пассажирской перевозки, подтверждающий, что поездка осуществляется в соответствии с действующими правилами в сфере пассажирских перевозок. Он даёт возможность сбора информации от смежных информационных систем и устройств о прослеживаемых параметрах пассажирской перевозки на всем жизненном цикле перевозки от планирования рейса, продажи билетов на него, регистрации пассажиров, осуществлении рейса до его завершения. Рядом экспертов ЕФС МКПП рассматривается как технический контрольно-надзорный инструмент, способный отражать объективную картину и призванный обеспечить прозрачность рынка, снижение доли нелегальных пассажирских перевозок автобусами и повысить их качество. С 16 ноября по 14 декабря 2020 года Система проходит тестовые испытания на основании распоряжения Правительства РФ. Организатором и ответственным за испытания определён Минтранс России. В ходе своего выступления член совета директоров ООО «ТЕХНОПАСС» Александр Советников в частности отметил: «Сегодня нашей общей целью со стороны бизнеса, регулятора и контрольно-надзорных органов является объединение существующих разрозненных цифровых решений в единую платформу с целью иметь возможность предоставить прозрачную и комфортную услугу пассажиру, обеспечивая при этом доходность легального бизнеса для перевозчиков и автовокзалов, а также предоставить государству видеть весь процесс перевозки от А до Я, контролировать его безопасность и собирать налоги».

Проект цифровых транспортных коридоров и его реализацию обсудили на пленарной дискуссии 19 ноября в рамках международного форума и выставки «Транспорт России». Модератором дискуссии выступила ведущая телеканала «РЖД-ТВ» Марианна Ожерельева. От Минтранса России участие принял директор департамента цифровой трансформации Дмитрий Баканов. В частности, говорилось о том, как цифровые решения меняют транспортно-логистический комплекс в евразийском пространстве. Поднимались вопросы о вызовах, которые принес 2020 год с точки зрения цифровизации. Представители Евразийской экономической комиссии, компаний CTTIC, LOGINK и ERTICO ITS Европа, а также министры, отвечающие за информатизацию, инфраструктуру и связь в Казахстане, Армении и Белоруссии поделились опытом и рассказали о возможностях интеграции в части цифровизации на транспорте. Также они ответили на все интересующие вопросы и обозначили задачи, стоящие перед ними в рамках цифровизации транспортно-логистического комплекса. Инициативы цифровых сервисов в области транспорта и логистики на территории России реализуются достаточно давно и активно. В сфере экосистем цифровых транспортных коридоров сформирован проект, в рамках которого сервисы могут развиваться не только для решения задач на территории нашего государства, но и интеграции в международное транспортное пространство. Для участников этого проекта важно синхронизировать усилия в рамках инициатив, которые прорабатывает Евразийская комиссия. Синхронизация развития подобных сервисов упрощает и сокращает транзакционные издержки и непроизводственные простои при перемещении грузов. При этом в России достаточно активно реализуются сервисы по формированию электронной очереди на пунктах пропуска через госграницу, перевод в цифровую форму грузо-сопроводительных документов. Активно развиваются новые технологии на транспорте и в логистике, в том числе технологии связи нового поколения 5G, применения высокоавтоматизированных и подключенных транспортных средств. В частности, совместно с китайскими партнерами изучаются возможности применения беспилотных технологий для грузовых перевозок на направлении международного коридора «Приморье-2».

Проект цифровых транспортных коридоров и его реализацию обсудили на пленарной дискуссии 19 ноября в рамках международного форума и выставки «Транспорт России». Модератором дискуссии выступила ведущая телеканала «РЖД-ТВ» Марианна Ожерельева. От Минтранса России участие принял директор департамента цифровой трансформации Дмитрий Баканов. В частности, говорилось о том, как цифровые решения меняют транспортно-логистический комплекс в евразийском пространстве. Поднимались вопросы о вызовах, которые принес 2020 год с точки зрения цифровизации. Представители Евразийской экономической комиссии, компаний CTTIC, LOGINK и ERTICO ITS Европа, а также министры, отвечающие за информатизацию, инфраструктуру и связь в Казахстане, Армении и Белоруссии поделились опытом и рассказали о возможностях интеграции в части цифровизации на транспорте. Также они ответили на все интересующие вопросы и обозначили задачи, стоящие перед ними в рамках цифровизации транспортно-логистического комплекса. Инициативы цифровых сервисов в области транспорта и логистики на территории России реализуются достаточно давно и активно. В сфере экосистем цифровых транспортных коридоров сформирован проект, в рамках которого сервисы могут развиваться не только для решения задач на территории нашего государства, но и интеграции в международное транспортное пространство. Для участников этого проекта важно синхронизировать усилия в рамках инициатив, которые прорабатывает Евразийская комиссия. Синхронизация развития подобных сервисов упрощает и сокращает транзакционные издержки и непроизводственные простои при перемещении грузов. При этом в России достаточно активно реализуются сервисы по формированию электронной очереди на пунктах пропуска через госграницу, перевод в цифровую форму грузо-сопроводительных документов. Активно развиваются новые технологии на транспорте и в логистике, в том числе технологии связи нового поколения 5G, применения высокоавтоматизированных и подключенных транспортных средств. В частности, совместно с китайскими партнерами изучаются возможности применения беспилотных технологий для грузовых перевозок на направлении международного коридора «Приморье-2». На конференции заместитель главы Росавиации Алексей Новгородов заявил, что по итогам 2020 года российские авиакомпании сократят перевозки примерно на 50 процентов от уровня 2019 года, до 64 млн пассажиров. Планируется, что в 2021 году этот показатель авиаперевозчики восстановят на 80 процентов от уровня 2019 года — до более 100 млн пассажиров. «Несмотря на некоторую положительную динамику, общий пассажиропоток российских авиакомпаний в 2020 году прогнозируется в целом на уровне около 50 процентов от объёмов 2019 года. Восстановление перевозок российскими авиакомпаниями в 2021 году планируется на уровне не выше 80 процентов относительно показателей 2019 года», — сказал Новгородов. В своём выступлении на конференции он обратил внимание, что Росавиация на начало ноября одобрила более 290 заявок на субсидирование аэропортов на сумму более 9,1 млрд рублей из запланированных 10,9 млрд рублей. «По состоянию на 1 ноября принято 290 положительных решений на сумму более чем 9,1 млрд рублей из выделенных Правительством РФ из резервного фонда 10,9 млрд рублей. Субсидии предоставлены 108 аэропортам», — пояснил Алексей Новгородов.

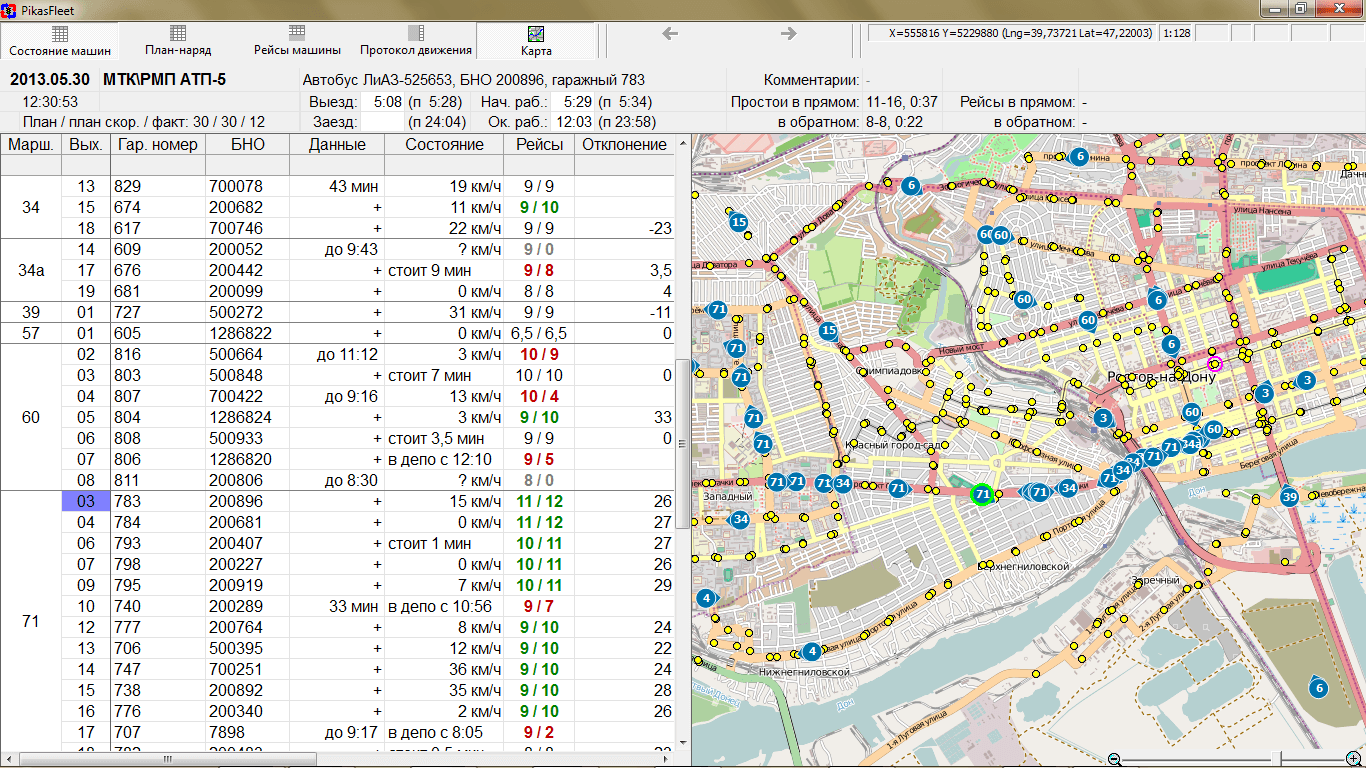

На конференции заместитель главы Росавиации Алексей Новгородов заявил, что по итогам 2020 года российские авиакомпании сократят перевозки примерно на 50 процентов от уровня 2019 года, до 64 млн пассажиров. Планируется, что в 2021 году этот показатель авиаперевозчики восстановят на 80 процентов от уровня 2019 года — до более 100 млн пассажиров. «Несмотря на некоторую положительную динамику, общий пассажиропоток российских авиакомпаний в 2020 году прогнозируется в целом на уровне около 50 процентов от объёмов 2019 года. Восстановление перевозок российскими авиакомпаниями в 2021 году планируется на уровне не выше 80 процентов относительно показателей 2019 года», — сказал Новгородов. В своём выступлении на конференции он обратил внимание, что Росавиация на начало ноября одобрила более 290 заявок на субсидирование аэропортов на сумму более 9,1 млрд рублей из запланированных 10,9 млрд рублей. «По состоянию на 1 ноября принято 290 положительных решений на сумму более чем 9,1 млрд рублей из выделенных Правительством РФ из резервного фонда 10,9 млрд рублей. Субсидии предоставлены 108 аэропортам», — пояснил Алексей Новгородов. С приветственным словом к участникам сессии обратился Алексей Бакирей, директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта. Он подчеркнул, что цифровизация городского пассажирского транспорта и городских транспортных системах – это тот вызов, который стоит перед отраслью. «К сожалению, законодательное и нормативное регулирование тех или иных отношений, возникающих в сфере организации перевозок, не всегда успевают за развитием технологий, которые используются при осуществлении перевозок, – отметил он. – С каждым годом появляются новые вызовы, на которые мы должны реагировать. В частности, это внедрение новых средств оплаты. Очень многое здесь уже сделано. Много регионов и муниципалитетов семимильными шагами двигаются в этом направлении. Также много лет мы говорим об интеллектуальных транспортных системах, цифровых решениях, в том числе при организации транспортного обслуживания населения, организации дорожного движения. Это стало обычной практикой во многих городах России». Участники обсудили вопросы цифровизации автомобильного и городского наземного электрического транспорта. В частности, говорилось о новых подходах к организации системы контроля за безопасностью дорожного движения путем применения новых тахографов, в том числе новых устройств мониторинга состояния водителя и поддержания его работоспособности. По данным Росстата автомобильный транспорт обеспечивает порядка 60% объема пассажирских перевозок в стране и около 70 % объема грузовых перевозок. Ежегодно происходит 16-17 тысяч ДТП с участием грузопассажирских транспортных средств. Основной их причиной является человеческий фактор, а именно снижение уровня общей дисциплины перевозок, нарушение перевозчиками основных требований законодательства, установленных норм и правил в сфере безопасности дорожного движения. По экспертным оценкам около 20 % аварий происходят по причине усталости водителя за рулем. В целях снижения числа ДТП в России внедряется и развивается система тахографического контроля. Это комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение контроля за соблюдением водителями транспортных средств режимов труда и отдыха, скоростного режима и движения по маршруту.

С приветственным словом к участникам сессии обратился Алексей Бакирей, директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта. Он подчеркнул, что цифровизация городского пассажирского транспорта и городских транспортных системах – это тот вызов, который стоит перед отраслью. «К сожалению, законодательное и нормативное регулирование тех или иных отношений, возникающих в сфере организации перевозок, не всегда успевают за развитием технологий, которые используются при осуществлении перевозок, – отметил он. – С каждым годом появляются новые вызовы, на которые мы должны реагировать. В частности, это внедрение новых средств оплаты. Очень многое здесь уже сделано. Много регионов и муниципалитетов семимильными шагами двигаются в этом направлении. Также много лет мы говорим об интеллектуальных транспортных системах, цифровых решениях, в том числе при организации транспортного обслуживания населения, организации дорожного движения. Это стало обычной практикой во многих городах России». Участники обсудили вопросы цифровизации автомобильного и городского наземного электрического транспорта. В частности, говорилось о новых подходах к организации системы контроля за безопасностью дорожного движения путем применения новых тахографов, в том числе новых устройств мониторинга состояния водителя и поддержания его работоспособности. По данным Росстата автомобильный транспорт обеспечивает порядка 60% объема пассажирских перевозок в стране и около 70 % объема грузовых перевозок. Ежегодно происходит 16-17 тысяч ДТП с участием грузопассажирских транспортных средств. Основной их причиной является человеческий фактор, а именно снижение уровня общей дисциплины перевозок, нарушение перевозчиками основных требований законодательства, установленных норм и правил в сфере безопасности дорожного движения. По экспертным оценкам около 20 % аварий происходят по причине усталости водителя за рулем. В целях снижения числа ДТП в России внедряется и развивается система тахографического контроля. Это комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение контроля за соблюдением водителями транспортных средств режимов труда и отдыха, скоростного режима и движения по маршруту. Заместитель директора Института Генплана Москвы, руководитель транспортно-инженерного центра Игорь Бахирев рассказал, почему цифровизация транспортной системы на этапе проектирования – важнейший шаг в сторону безопасности, и почему так важно развитие «транспортно-градостроительного мониторинга». «Если в Москве сбор и обмен информацией, необходимой для проектирования транспортных систем, налажен достаточно хорошо, то при работе с региональными проектами мы нередко сталкиваемся с проблемами недостаточности и разрозненности такой информации. Создание единого центра транспортно-градостроительного мониторинга необходимо, чтобы любой проектировщик, планировщик мог получать агрегированную информацию из разных источников. Полученные из разных источников качественные данные по населению (состав, рабочие места, трудовая маятниковая миграция, количество, вид поездок и их характеристики в территориальном/временном/сезонном и социальном разрезах) необходимы для максимально точного анализа трендов, построения прогнозов, разработки программ и мероприятий», — пояснил Бахирев. Говоря о проектировании транспортной инфраструктуры, руководитель транспортно-инженерного центра рассказал о таких современных методах проектирования как мобильное лазерное сканирование и фотограмметрия, которая позволяет готовить исходные данные для BIM-моделей, расширять библиотеку элементов 3д моделей, а также проводить подготовку исходных данных для создания презентационных видеороликов для публичных слушаний.

Заместитель директора Института Генплана Москвы, руководитель транспортно-инженерного центра Игорь Бахирев рассказал, почему цифровизация транспортной системы на этапе проектирования – важнейший шаг в сторону безопасности, и почему так важно развитие «транспортно-градостроительного мониторинга». «Если в Москве сбор и обмен информацией, необходимой для проектирования транспортных систем, налажен достаточно хорошо, то при работе с региональными проектами мы нередко сталкиваемся с проблемами недостаточности и разрозненности такой информации. Создание единого центра транспортно-градостроительного мониторинга необходимо, чтобы любой проектировщик, планировщик мог получать агрегированную информацию из разных источников. Полученные из разных источников качественные данные по населению (состав, рабочие места, трудовая маятниковая миграция, количество, вид поездок и их характеристики в территориальном/временном/сезонном и социальном разрезах) необходимы для максимально точного анализа трендов, построения прогнозов, разработки программ и мероприятий», — пояснил Бахирев. Говоря о проектировании транспортной инфраструктуры, руководитель транспортно-инженерного центра рассказал о таких современных методах проектирования как мобильное лазерное сканирование и фотограмметрия, которая позволяет готовить исходные данные для BIM-моделей, расширять библиотеку элементов 3д моделей, а также проводить подготовку исходных данных для создания презентационных видеороликов для публичных слушаний. Также, в рамках «Транспортной недели» заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин провел совещание с главами российских субъектов, на котором обсудили итоги реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году и его переформатирование до 2030 года. По словам Марата Хуснуллина, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, дорожники не только не сбавили темпы работ по сравнению с прошлым годом, но и перевыполнили планы.«Этому во многом способствовали решения Правительства России, принятые по поручению Президента, о выделении дополнительных 100 млрд рублей на опережающую реализацию дорожных проектов, ― отметил вице-премьер. ― С учетом всего объема выделенного финансирования будет приведено в нормативное состояние более 7 тысяч объектов, на которых будет уложено более 142 млн кв. м асфальтобетонного покрытия».

Также, в рамках «Транспортной недели» заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин провел совещание с главами российских субъектов, на котором обсудили итоги реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году и его переформатирование до 2030 года. По словам Марата Хуснуллина, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, дорожники не только не сбавили темпы работ по сравнению с прошлым годом, но и перевыполнили планы.«Этому во многом способствовали решения Правительства России, принятые по поручению Президента, о выделении дополнительных 100 млрд рублей на опережающую реализацию дорожных проектов, ― отметил вице-премьер. ― С учетом всего объема выделенного финансирования будет приведено в нормативное состояние более 7 тысяч объектов, на которых будет уложено более 142 млн кв. м асфальтобетонного покрытия». О ключевых итогах реализации мероприятий в 2020 году доложил Андрей Костюк, руководитель Федерального дорожного агентства. Он отметил, что основные показатели дорожного нацпроекта в целом по стране будут выполнены. Одним из аспектов успешной работы в 2020 году является обеспечение своевременной контрактации объектов — дорожный сезон в регионах удалось начать раньше обычного. «Эту работу мы начали еще в прошлом году, когда увидели такую проблему, а в этом поставили себе достаточно амбициозную задачу ― обеспечить контрактацию большинства объектов следующего года уже до 31 декабря 2020 года», ― подчеркнул Андрей Костюк. Отдельно спикер остановился на реализации патриотического проекта «Улица Победы», который поддержали все регионы России. Кроме того, с 2021 года к числу участников нацпроекта присоединится Санкт-Петербургская агломерация, а через 4 года нацпроект существенно расширит границы. «С 2025 года в проект включены задачи по приведению к 2030 году в нормативное состояние до 85 % дорог в агломерациях с населением от 100 до 200 тысяч человек (51 агломерация), а также населенных пунктов Дальневосточного Федерального округа с численностью населения свыше 20 тысяч человек», ― рассказал Андрей Костюк.

О ключевых итогах реализации мероприятий в 2020 году доложил Андрей Костюк, руководитель Федерального дорожного агентства. Он отметил, что основные показатели дорожного нацпроекта в целом по стране будут выполнены. Одним из аспектов успешной работы в 2020 году является обеспечение своевременной контрактации объектов — дорожный сезон в регионах удалось начать раньше обычного. «Эту работу мы начали еще в прошлом году, когда увидели такую проблему, а в этом поставили себе достаточно амбициозную задачу ― обеспечить контрактацию большинства объектов следующего года уже до 31 декабря 2020 года», ― подчеркнул Андрей Костюк. Отдельно спикер остановился на реализации патриотического проекта «Улица Победы», который поддержали все регионы России. Кроме того, с 2021 года к числу участников нацпроекта присоединится Санкт-Петербургская агломерация, а через 4 года нацпроект существенно расширит границы. «С 2025 года в проект включены задачи по приведению к 2030 году в нормативное состояние до 85 % дорог в агломерациях с населением от 100 до 200 тысяч человек (51 агломерация), а также населенных пунктов Дальневосточного Федерального округа с численностью населения свыше 20 тысяч человек», ― рассказал Андрей Костюк.

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин выступил на пленарной дискуссии «Транспорт России. Скорость, удобство и эффективность». Он заявил, что в транспортной отрасли России реализуются масштабные проекты:

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин выступил на пленарной дискуссии «Транспорт России. Скорость, удобство и эффективность». Он заявил, что в транспортной отрасли России реализуются масштабные проекты:  На дискуссии «Современные тренды развития транспортной инфраструктуры» спикеры обсудили национальные цели развития до 2030 года и обеспечение экономического роста. Слово передали Андрею Белоусову, первому заместителю председателя правительства РФ:

На дискуссии «Современные тренды развития транспортной инфраструктуры» спикеры обсудили национальные цели развития до 2030 года и обеспечение экономического роста. Слово передали Андрею Белоусову, первому заместителю председателя правительства РФ:  Председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко выступил с докладом об экономии времени с помощью поездок по платным скоростным трассам:

Председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко выступил с докладом об экономии времени с помощью поездок по платным скоростным трассам:  Владелец крупнейшего аэропортового холдинга «Новапорт» Роман Троценко ожидает, что в этом году авиаперевозки в России упадут на 42%, а в следующем падение продолжится. «Весна была тяжелейшая, в марте—апреле перевозки упали в 15 раз. У любого, даже опытного человека холодок идет по спине, потому что не существует бизнес-плана, в котором вы можете предположить, что все расходы сохранятся на прежнем уровне, а доходная часть упадет в 15 раз», — рассказал Троценко. Он предупредил, что и 2021 год будет «тяжелым», а для транспортных компаний придется минимум два года вычеркнуть из бизнес-планирования. По словам бизнесмена, ситуация с пандемией коронавируса не закончится будущей весной. «Делая анализ того, как проходили пандемии раньше, мы предположили, что будет 2,5–3 волны [коронавируса], пик придется на 2021 год. Мы считаем, что должны приготовиться к шторму до середины 2022 года», — добавил Троценко.

Владелец крупнейшего аэропортового холдинга «Новапорт» Роман Троценко ожидает, что в этом году авиаперевозки в России упадут на 42%, а в следующем падение продолжится. «Весна была тяжелейшая, в марте—апреле перевозки упали в 15 раз. У любого, даже опытного человека холодок идет по спине, потому что не существует бизнес-плана, в котором вы можете предположить, что все расходы сохранятся на прежнем уровне, а доходная часть упадет в 15 раз», — рассказал Троценко. Он предупредил, что и 2021 год будет «тяжелым», а для транспортных компаний придется минимум два года вычеркнуть из бизнес-планирования. По словам бизнесмена, ситуация с пандемией коронавируса не закончится будущей весной. «Делая анализ того, как проходили пандемии раньше, мы предположили, что будет 2,5–3 волны [коронавируса], пик придется на 2021 год. Мы считаем, что должны приготовиться к шторму до середины 2022 года», — добавил Троценко. Состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Министерством транспорта Пермского края, Корпорацией развития Пермского края и АО «Холдинговая компания «Ак Барс». В «Холдинговую компанию «Ак Барс» входит судостроительная корпорация, известная своими проектами в области создания, выпуска и ремонта судов и кораблей. Подписи под документом поставили министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский, генеральный директор АО «Корпорация развития Пермского края» Алексей Бураков и генеральный директор АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иван Егоров.Соглашение направлено на развитие системы водного транспорта в Прикамье, увеличение пассажирских и грузовых речных перевозок, реализацию проектов по судостроению на территории региона. Как подчеркнул глава Прикамья Дмитрий Махонин, у Пермского края с Республикой Татарстан (АО «Холдинговая компания «Ак Барс») – общие цели и задачи по развитию водного транспорта, речной транспортировки грузов и туризма, поэтому решать их совместно будет гораздо легче. «Приложим максимум усилий для воссоздания судостроительного комплекса Пермского края, организации перевозки грузов по рекам, реализации потенциала водного туризма. Если мы будем двигаться вместе с Республикой Татарстан в этом направлении, то шансов выполнить все поставленные цели у нас будет значительно больше», – отметил Дмитрий Махонин.

Состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Министерством транспорта Пермского края, Корпорацией развития Пермского края и АО «Холдинговая компания «Ак Барс». В «Холдинговую компанию «Ак Барс» входит судостроительная корпорация, известная своими проектами в области создания, выпуска и ремонта судов и кораблей. Подписи под документом поставили министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский, генеральный директор АО «Корпорация развития Пермского края» Алексей Бураков и генеральный директор АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иван Егоров.Соглашение направлено на развитие системы водного транспорта в Прикамье, увеличение пассажирских и грузовых речных перевозок, реализацию проектов по судостроению на территории региона. Как подчеркнул глава Прикамья Дмитрий Махонин, у Пермского края с Республикой Татарстан (АО «Холдинговая компания «Ак Барс») – общие цели и задачи по развитию водного транспорта, речной транспортировки грузов и туризма, поэтому решать их совместно будет гораздо легче. «Приложим максимум усилий для воссоздания судостроительного комплекса Пермского края, организации перевозки грузов по рекам, реализации потенциала водного туризма. Если мы будем двигаться вместе с Республикой Татарстан в этом направлении, то шансов выполнить все поставленные цели у нас будет значительно больше», – отметил Дмитрий Махонин.

Во вторник, 17 ноября, состоялся Съезд Союза транспортников России на тему «Анализ, выводы, предложения по преодолению в транспортном комплексе последствий в условиях пандемии» в рамках «Транспортной недели-2020». Съезд Союза транспортников России проводится совместно с Министерством транспорта Российской Федерации при участии Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и субъектов РФ, Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству, Общероссийского народного фронта, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, отраслевых союзов и ассоциаций, транспортных предприятий и общественных организаций. Модератором выступил Виталий Борисович Ефимов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту и строительству.

Во вторник, 17 ноября, состоялся Съезд Союза транспортников России на тему «Анализ, выводы, предложения по преодолению в транспортном комплексе последствий в условиях пандемии» в рамках «Транспортной недели-2020». Съезд Союза транспортников России проводится совместно с Министерством транспорта Российской Федерации при участии Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и субъектов РФ, Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству, Общероссийского народного фронта, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, отраслевых союзов и ассоциаций, транспортных предприятий и общественных организаций. Модератором выступил Виталий Борисович Ефимов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту и строительству. С приветственным словом выступил Марат Хуснуллин, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. По его словам, повестка форума весьма актуальна и нацелена на выполнение ключевой миссии транспортной отрасли как связующего звена в экономике и социальной сфере страны. «Пандемия пройдет, но выработанные союзом транспортников России системные подходы и алгоритмы взаимодействия власти и бизнеса в экстраординарных условиях будут служить укреплению экономики и устойчивому транспортному обслуживанию населения страны», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства.

С приветственным словом выступил Марат Хуснуллин, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. По его словам, повестка форума весьма актуальна и нацелена на выполнение ключевой миссии транспортной отрасли как связующего звена в экономике и социальной сфере страны. «Пандемия пройдет, но выработанные союзом транспортников России системные подходы и алгоритмы взаимодействия власти и бизнеса в экстраординарных условиях будут служить укреплению экономики и устойчивому транспортному обслуживанию населения страны», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства. Далее выступил Андрей Курушин, генеральный директор Ассоциации международных автомобильных перевозчиков. Спикер поднял ряд важнейших нерешенных государством проблем в отрасли транспортных перевозок: «Международные автомобильные перевозчики обсуждали меры государственной поддержки, которые были предприняты в первую волну пандемии коронавируса и возможные шаги, которые позволят международным автомобильным перевозчикам повысить свою конкурентоспособность. Основной проблемой является обновление парка подвижного состава — необходимо в ближайшее время создавать условия для обновления. Необходимы специальные программы Минпромторга, которые должны распространяться на автомобили иностранного производства, собираемые на территории Российской Федерации. Также, для создания условий обновления, необходимо срочно отменять утилизационный сбор на автомобили класса «Евро-6″. В Белоруссии он отменен еще в 2018 году. Кроме того, глава государства Белоруссии отменил и НДС на приобретение такого подвижного состава, а в России это проблема все еще не решена. Еще одна проблема — необходимое снижение лизинговой нагрузки. Такой дорогостоящий подвижной состав невозможно приобрести в качестве прямой покупки. Вопрос поднимался неоднократно, но так и не решился. Субсидии которые получают предприятия транспорта необходимо оказывать не только грузовым перевозчикам, но и пассажирским. В срочном порядке необходимо поддержать пассажирские международные перевозки, а особенно компании в регионе Дальнего Востока и Сибири. В период пандемии постановления правительства касались малого и среднего предпринимательства, но из поля зрения выпал целый ряд предприятий: необходимо принять меры, чтобы все предприятия, выполняющие одинаковую транспортную работу, получили одинаковую поддержку». В завершение своего выступления спикер призвал Министерство транспорта выполнить поручение Президента от 18 мая 2018 года о создании конкурентных условий для российского транспорта.

Далее выступил Андрей Курушин, генеральный директор Ассоциации международных автомобильных перевозчиков. Спикер поднял ряд важнейших нерешенных государством проблем в отрасли транспортных перевозок: «Международные автомобильные перевозчики обсуждали меры государственной поддержки, которые были предприняты в первую волну пандемии коронавируса и возможные шаги, которые позволят международным автомобильным перевозчикам повысить свою конкурентоспособность. Основной проблемой является обновление парка подвижного состава — необходимо в ближайшее время создавать условия для обновления. Необходимы специальные программы Минпромторга, которые должны распространяться на автомобили иностранного производства, собираемые на территории Российской Федерации. Также, для создания условий обновления, необходимо срочно отменять утилизационный сбор на автомобили класса «Евро-6″. В Белоруссии он отменен еще в 2018 году. Кроме того, глава государства Белоруссии отменил и НДС на приобретение такого подвижного состава, а в России это проблема все еще не решена. Еще одна проблема — необходимое снижение лизинговой нагрузки. Такой дорогостоящий подвижной состав невозможно приобрести в качестве прямой покупки. Вопрос поднимался неоднократно, но так и не решился. Субсидии которые получают предприятия транспорта необходимо оказывать не только грузовым перевозчикам, но и пассажирским. В срочном порядке необходимо поддержать пассажирские международные перевозки, а особенно компании в регионе Дальнего Востока и Сибири. В период пандемии постановления правительства касались малого и среднего предпринимательства, но из поля зрения выпал целый ряд предприятий: необходимо принять меры, чтобы все предприятия, выполняющие одинаковую транспортную работу, получили одинаковую поддержку». В завершение своего выступления спикер призвал Министерство транспорта выполнить поручение Президента от 18 мая 2018 года о создании конкурентных условий для российского транспорта. Об актуальных проблемах в сфере пассажирских перевозок рассказал Олег Старовойтов , Президент российского автотранспортного союза: «Несмотря на то, что автомобильный транспорт отнесен к наиболее пострадавшей отрасли, финансовой помощью за счет средств федерального бюджета смогли воспользоваться лишь некоторые компании и, конечно, размеры этой помощи оказались несоизмеримо малы по сравнению с причиненным ущербом. Введённые ограничительные меры в наибольшей степени сказались на транспортных компаниях, выполняющих регулярные пассажирские перевозки. Для международных пассажирских перевозок границы закрыты по сей день. В разгар эпидемии полностью прекратились регулярные перевозки по межрегиональным маршрутам. Особенно в тяжелой ситуации оказались транспортные компании, осуществляющие перевозки по государственным и муниципальным контрактам — спрос на них упал на 80-90%, при этом сократить количество рейсов в соответствии с изменившимся спросом не позволяли условия контракта. Все это лишний раз подтверждает, что контрактная система в области пассажирских перевозок совершенно не приспособлена к кризисам. В дальнейшем для минимизации рисков считаем целесообразным внести поправки в законодательство, что ценой контракта должна являться стоимость выполняемых работ», — заключил спикер.