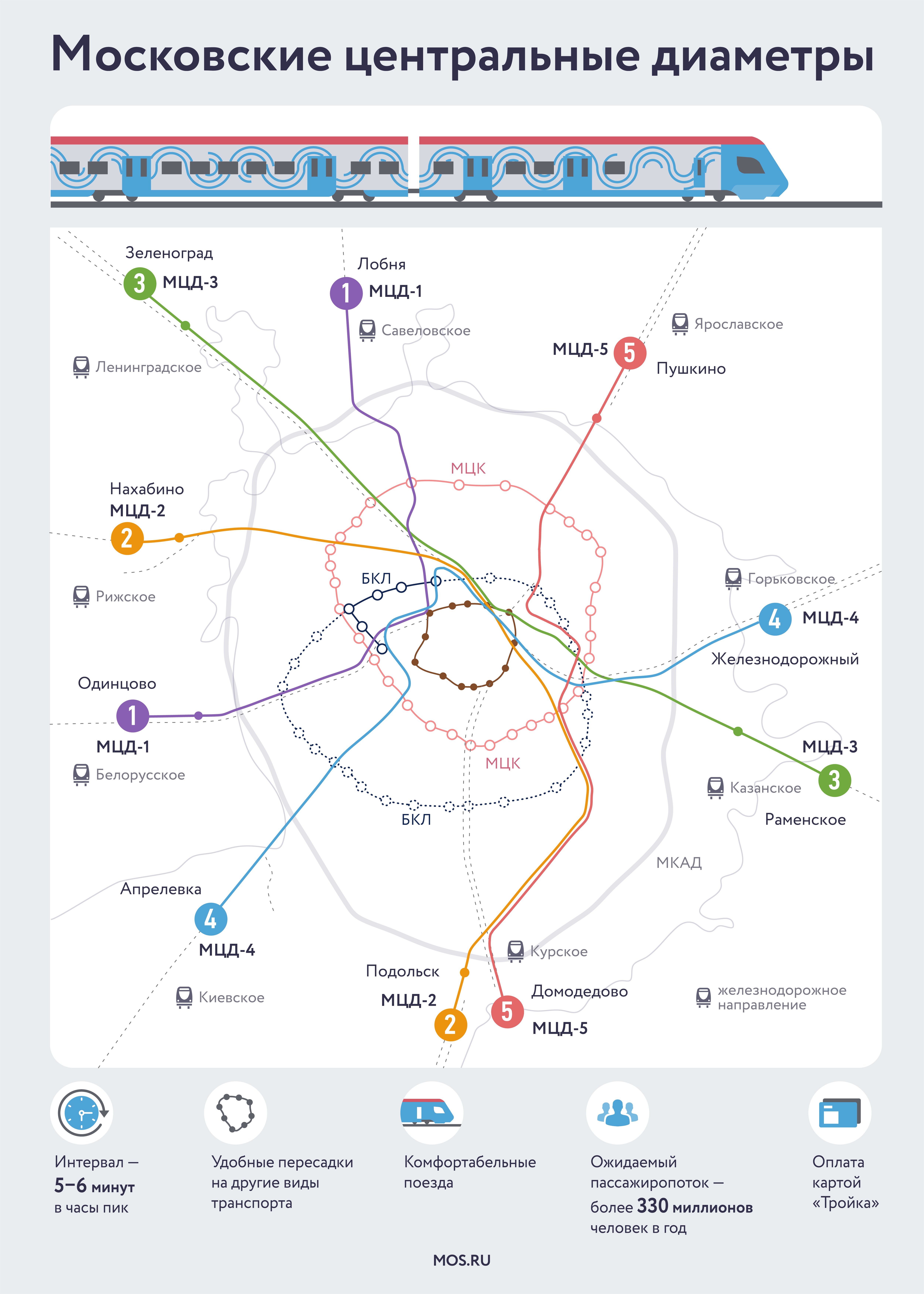

Власти будут и дальше повышать качество общественного транспорта столицы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».«Без постоянного развития транспортной системы невозможно представить существование такого мегаполиса, как Москва. Даже в самые тяжелые дни пандемии общественный транспорт работал. И мы продолжаем его модернизацию, несмотря на сложности, вызванные COVID-19», — написал мэр. Он отметил, что с каждым годом все больше москвичей пользуются общественным транспортом, каршерингом, такси, потому что это быстро, удобно и комфортно. «Мы будем и дальше повышать его качество — для этого закупаются новые машины, строится метро, появляются новые виды транспорта. В результате нам удалось повысить скорость, безопасность и комфорт передвижения миллионов москвичей», — подчеркнул Собянин. Он пояснил, что время в пути для городского транспорта от МКАД до центра Москвы сократилось на 13 минут. На 20% выросла средняя скорость движения по магистралям. С 2011 года введены 56 новых станций метро. «Старое «ржавое» кольцо Москвы стало современным комфортным МЦК. Это еще 31 станция. Развиваем Московские центральные диаметры — наземное метро. Они соединили центр и Подмосковье — это еще 60 станций на карте. Только на рельсовом транспорте количество мест для пассажиров выросло на 25%», — написал мэр. Собянин подчеркнул, что Москва демонстрирует рекордные темпы обновления транспортного парка, опережающие почти все мировые города — это современные поезда «Москва» в метро, «Иволги» на МЦД, «Ласточки» на МЦК, трамваи «Витязь-Москва» и электробусы.

Власти будут и дальше повышать качество общественного транспорта столицы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».«Без постоянного развития транспортной системы невозможно представить существование такого мегаполиса, как Москва. Даже в самые тяжелые дни пандемии общественный транспорт работал. И мы продолжаем его модернизацию, несмотря на сложности, вызванные COVID-19», — написал мэр. Он отметил, что с каждым годом все больше москвичей пользуются общественным транспортом, каршерингом, такси, потому что это быстро, удобно и комфортно. «Мы будем и дальше повышать его качество — для этого закупаются новые машины, строится метро, появляются новые виды транспорта. В результате нам удалось повысить скорость, безопасность и комфорт передвижения миллионов москвичей», — подчеркнул Собянин. Он пояснил, что время в пути для городского транспорта от МКАД до центра Москвы сократилось на 13 минут. На 20% выросла средняя скорость движения по магистралям. С 2011 года введены 56 новых станций метро. «Старое «ржавое» кольцо Москвы стало современным комфортным МЦК. Это еще 31 станция. Развиваем Московские центральные диаметры — наземное метро. Они соединили центр и Подмосковье — это еще 60 станций на карте. Только на рельсовом транспорте количество мест для пассажиров выросло на 25%», — написал мэр. Собянин подчеркнул, что Москва демонстрирует рекордные темпы обновления транспортного парка, опережающие почти все мировые города — это современные поезда «Москва» в метро, «Иволги» на МЦД, «Ласточки» на МЦК, трамваи «Витязь-Москва» и электробусы.

О том, как возникла концепция нынешней транспортной системы города,и куда дальше будет развиваться транспортная система Москвы,рассказал Артем Шаклеин, инженер-исследователь Центра цифровых высокоскоростных транспортных систем при Российском университете транспорта (МИИТ). Артем Шаклеин поделился, как проходила интеграция железной дороги в городскую среду: «История с интеграцией железнодорожного транспорта для перевозки пассажиров в городской черте не нова. Мы имеем богатый опыт европейских городов — Берлина и Парижа. Такие системы призваны решить насущную транспортную проблему — проблему автомобилизации и пробок. Именно железнодорожный транспорт считается одним из эффективных способов решения таких проблем. Железнодорожный транспорт является экологически чистым транспортом, а это один из приоритетных вопросов на повестке крупных городов. К тому же, этот транспорт обладает высокой провозной способностью. В крупных городах, насквозь пронизанных железнодорожными линиями, целесообразно использовать железнодорожный транспорт. Если начать с развития МЦК: с 2016 года вновь по Московскому центральному кольцу поехали пассажирские ласточки. Кольцо было электрифицировано, на нем построили дополнительные главные пути и, таким образом, оно превратилось в замкнутый контур — замкнутую железнодорожную инфраструктуру. На МЦД ситуация несколько иная — там нет замкнутой инфраструктуры, а, помимо пригородно-городских поездов, обращаются и другие поезда — поезда дальнего следования, дальнего пригорода, высокоскоростные и грузовые поезда. Все это пока умещается на одной паре главных путей, но, конечно, такой проект как МЦД, должен иметь свою собственную выделенную пару путей. Полностью убрать грузовое движение не представляется возможным — в Москве функционируют и промышленные предприятия, и крупные сортировочные станции. Перед нами всегда стоит задача сохранить в оптимальном соотношении все виды движения — в этом и состоит задача при проектировании таких проектов как МЦД. Сегодня мы даем минимальный интервал и наилучший потребительские свойства сервиса для пассажиров и обеспечиваем ритмичность грузовой работы в Московском узле. В целевом состоянии инфраструктура МЦД предполагает наличие 4 главных путей — нужны две пары на головном участке от Лобни до Одинцово. Сейчас практически на всех участках Московского узла третьи и четвертые пути находятся на этапе проектирования и строительства. Для того чтобы нам запустить диаметры на интервале 5 минут в час пик и 10 во вне пик — необходимо иметь 2 пары главных путей. Помимо этого, надо развивать и конечные станции диаметра — некоторые уже завершили реконструкцию, а некоторые еще в процессе». Артем Шаклеин также выделил ряд сложностей в ходе интеграции железнодорожного транспорта в городскую среду: «Среди трудностей при строительстве инфраструктуры нельзя не сказать об уникальном участке — от станции «Каланчевская» до станции «Курская». Там строится вторая дополнительная пара путей. Со строительством этого участка сопряжены колоссальные трудности, с которыми пока удается справляться. Через эти два пути проходит не только пригородное сообщение, которое нельзя останавливать на время стройки, но и движение поездов дальнего следования. Через этот маленький участок в несколько километров проходит большое количество поездов, которых так просто взять и отменить нельзя. Поэтому придуман ряд мероприятий: сложные окна — перерывы движения, для поездов дальнего следования строится новый железнодорожный вокзал на станции «Черкизово», где в скором времени поезда будут делать остановку».

О том, как возникла концепция нынешней транспортной системы города,и куда дальше будет развиваться транспортная система Москвы,рассказал Артем Шаклеин, инженер-исследователь Центра цифровых высокоскоростных транспортных систем при Российском университете транспорта (МИИТ). Артем Шаклеин поделился, как проходила интеграция железной дороги в городскую среду: «История с интеграцией железнодорожного транспорта для перевозки пассажиров в городской черте не нова. Мы имеем богатый опыт европейских городов — Берлина и Парижа. Такие системы призваны решить насущную транспортную проблему — проблему автомобилизации и пробок. Именно железнодорожный транспорт считается одним из эффективных способов решения таких проблем. Железнодорожный транспорт является экологически чистым транспортом, а это один из приоритетных вопросов на повестке крупных городов. К тому же, этот транспорт обладает высокой провозной способностью. В крупных городах, насквозь пронизанных железнодорожными линиями, целесообразно использовать железнодорожный транспорт. Если начать с развития МЦК: с 2016 года вновь по Московскому центральному кольцу поехали пассажирские ласточки. Кольцо было электрифицировано, на нем построили дополнительные главные пути и, таким образом, оно превратилось в замкнутый контур — замкнутую железнодорожную инфраструктуру. На МЦД ситуация несколько иная — там нет замкнутой инфраструктуры, а, помимо пригородно-городских поездов, обращаются и другие поезда — поезда дальнего следования, дальнего пригорода, высокоскоростные и грузовые поезда. Все это пока умещается на одной паре главных путей, но, конечно, такой проект как МЦД, должен иметь свою собственную выделенную пару путей. Полностью убрать грузовое движение не представляется возможным — в Москве функционируют и промышленные предприятия, и крупные сортировочные станции. Перед нами всегда стоит задача сохранить в оптимальном соотношении все виды движения — в этом и состоит задача при проектировании таких проектов как МЦД. Сегодня мы даем минимальный интервал и наилучший потребительские свойства сервиса для пассажиров и обеспечиваем ритмичность грузовой работы в Московском узле. В целевом состоянии инфраструктура МЦД предполагает наличие 4 главных путей — нужны две пары на головном участке от Лобни до Одинцово. Сейчас практически на всех участках Московского узла третьи и четвертые пути находятся на этапе проектирования и строительства. Для того чтобы нам запустить диаметры на интервале 5 минут в час пик и 10 во вне пик — необходимо иметь 2 пары главных путей. Помимо этого, надо развивать и конечные станции диаметра — некоторые уже завершили реконструкцию, а некоторые еще в процессе». Артем Шаклеин также выделил ряд сложностей в ходе интеграции железнодорожного транспорта в городскую среду: «Среди трудностей при строительстве инфраструктуры нельзя не сказать об уникальном участке — от станции «Каланчевская» до станции «Курская». Там строится вторая дополнительная пара путей. Со строительством этого участка сопряжены колоссальные трудности, с которыми пока удается справляться. Через эти два пути проходит не только пригородное сообщение, которое нельзя останавливать на время стройки, но и движение поездов дальнего следования. Через этот маленький участок в несколько километров проходит большое количество поездов, которых так просто взять и отменить нельзя. Поэтому придуман ряд мероприятий: сложные окна — перерывы движения, для поездов дальнего следования строится новый железнодорожный вокзал на станции «Черкизово», где в скором времени поезда будут делать остановку».

Артем Шаклеин рассказал о технологиях, которые были и будут применены в ходе развития МЦД и МЦК: «Сам по себе проект новаторский для российских железных дорог. Начнем с подвижного состава: сегодня на линии новые и комфортные поезда «Иволга». Поезда полностью российского производства — Тверского вагоностроительного завода. Отечественная разработка вобрала в себя лучшие практики мирового и отечественного опыта. Это поезда городской компоновки, с широким дверным проемом, с увеличенным количеством мест для стояния, с современной системой климат-контроля, с эргономичными сидениями, удобной навигацией и большими окнами. Что касается технологий будущего, а именно беспилотной практики, то любой подвижной состав сегодня можно сделать беспилотным. Пока что это работает на линиях с замкнутой инфраструктурой, например, в метро. В Турции и в Швеции есть абсолютно беспилотные линии метро. Такие же разговоры ведутся о внедрении беспилотной технологии на МЦК, на ласточке. Уже сегодня поезда «Ласточки» вполне могут управляться дистанционно, без машиниста. Другой вопрос, что еще не до конца решены вопросы безопасности и реагирования на внезапные ситуации и вопросы кибер-безопасности. Говоря о проекте МЦД, где в перемешку едут пригородные электрички и поезда дальнего следования, увязать пилотные и беспилотные поезда на одной инфраструктуре невозможно. Вопрос управления подвижным составом в беспилотном режиме как сама цель не столь важен, как вопрос перевода управления станциями на беспилотный режим. Станции, на которых происходит интенсивный оборот с 5 минутным интервалом пригородных поездов, а параллельно, по другой паре рельсов, пропуск других поездов — должны переводиться на автоматический режим, чтобы снизить рутинную нагрузку на дежурного по станции. Человеку свойственно ошибаться, а машина сможет избегать ошибок, что существенно повысит безопасность».

Михаил Ростиславович Якимов, д.т.н., профессор кафедры «Организация и безопасность движения» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) не разделяет концепцию «наземного» метро в Москве: «Область наиболее эффективного применения железнодорожного транспорта — это пригородные и междугородние перевозки пассажиров. В качестве городского, используемого в центральной части города, придуманы соответствующие виды транспорта — разновидности автомобильного транспорта, с использованием разных энергетических установок, в том числе, железнодорожный рельсовый транспорт, а именно — трамвай. Именно эти системы транспорта наиболее полно сочетаются с пешеходным движением, с плотной городской застройкой, и не противоречат концепции удобной городской среды. Многие города в мире идут по пути демонтажа ранее построенных железнодорожных линий, разрезающих городскую ткань, тем более, если они генерируют транзитное движение через центральную часть города. Необходимость в сокращении транзитного движения и ликвидация несвойственной для городского центра транспортной инфраструктуры — основная стратегия транспортного развития крупных европейских городов. К сожалению, в этом плане Москва не прислушалась к опыту европейских столиц: идет новое строительство транспортной инфраструктуры в непосредственной близости к центру города. На пути следования инфраструктуры сносятся исторические здания, а ткань города еще больше разрезается многочисленными железнодорожными путями. Вблизи новых железнодорожных путей снижается качество жизни, увеличивается параметрическая нагрузка на окружающую среду в виде дополнительного шумового загрязнения от следующего по железнодорожным путям подвижного состава, обеспечивающего транзитные поездки».

Михаил Ростиславович Якимов, д.т.н., профессор кафедры «Организация и безопасность движения» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) не разделяет концепцию «наземного» метро в Москве: «Область наиболее эффективного применения железнодорожного транспорта — это пригородные и междугородние перевозки пассажиров. В качестве городского, используемого в центральной части города, придуманы соответствующие виды транспорта — разновидности автомобильного транспорта, с использованием разных энергетических установок, в том числе, железнодорожный рельсовый транспорт, а именно — трамвай. Именно эти системы транспорта наиболее полно сочетаются с пешеходным движением, с плотной городской застройкой, и не противоречат концепции удобной городской среды. Многие города в мире идут по пути демонтажа ранее построенных железнодорожных линий, разрезающих городскую ткань, тем более, если они генерируют транзитное движение через центральную часть города. Необходимость в сокращении транзитного движения и ликвидация несвойственной для городского центра транспортной инфраструктуры — основная стратегия транспортного развития крупных европейских городов. К сожалению, в этом плане Москва не прислушалась к опыту европейских столиц: идет новое строительство транспортной инфраструктуры в непосредственной близости к центру города. На пути следования инфраструктуры сносятся исторические здания, а ткань города еще больше разрезается многочисленными железнодорожными путями. Вблизи новых железнодорожных путей снижается качество жизни, увеличивается параметрическая нагрузка на окружающую среду в виде дополнительного шумового загрязнения от следующего по железнодорожным путям подвижного состава, обеспечивающего транзитные поездки».

Отметим, семь новых транспортных маршрутов к станциям Московских центральных диаметров запустят в Московской области в 2021 году. Комитет Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации 27 октября провел заседание, в ходе которого обсудил вопрос развития Московских центральных диаметров. «Во втором квартале 2021 года в области планируется запустить еще 7 новых маршрутов к станциям диаметра – четыре к МЦД-1 и три к МЦД-2», — говорится в сообщении. В Мособлдуме уточнили, что в маршруты войдут: «Можайск – ст. МЦД Одинцово»; «Руза – ст. МЦД Одинцово»; «Тучково – ст. МЦД Одинцово»; «Верея — ст. МЦД Одинцово», а также Протвино – ст. МЦД Подольск»; «Серпухов – ст. МЦД Подольск» и «Пущино – ст. МЦД Подольск».

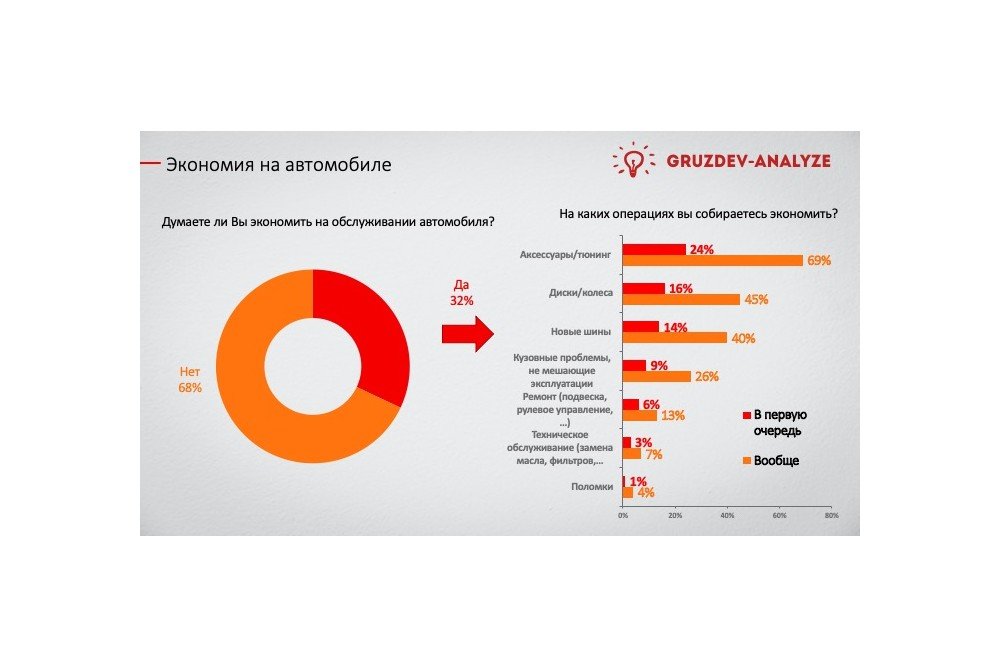

«Если пересчитать от общего числа, то на техническом обслуживании собирается экономить лишь 2% водителей, — отмечает Александр Груздев, директор компании Gruzdev Analyze, — а ведь именно эти работы и приносят наибольший доход автосервисным станциям. Хуже дела обстоят у компаний с узкой специализацией, например, продажа аксессуаров или товаров для автомобильного тюнинга. Многие из них, возможно, и не смогут оправиться от спада спроса, который наблюдался в период карантина».

«Если пересчитать от общего числа, то на техническом обслуживании собирается экономить лишь 2% водителей, — отмечает Александр Груздев, директор компании Gruzdev Analyze, — а ведь именно эти работы и приносят наибольший доход автосервисным станциям. Хуже дела обстоят у компаний с узкой специализацией, например, продажа аксессуаров или товаров для автомобильного тюнинга. Многие из них, возможно, и не смогут оправиться от спада спроса, который наблюдался в период карантина». В пресс-службе российского автодилера ГК «АвтоСпецЦентр» считают запрет на использование б/у запчастей уместным, несмотря на очевидно сложившийся экономический кризис: «Ужесточение правил проведения ремонта автомобилей – оправданное решение. Вероятность поломки при использовании восстановленных деталей выше, чем при установке сертифицированных запчастей от производителя. Все элементы и приборы, влияющие на работоспособность и исправность автомобиля, должны строго соответствовать техническим требованиям. Поэтому запрет на вторичную реализацию основных узлов – необходимая мера для повышения безопасности на дорогах. Введение новых правил негативно отразится только на автосервисах, занимающихся восстановлением старых деталей. Официальные дилеры поставляют новые сертифицированные запчасти с гарантией, поэтому поправки перераспределят спрос в их пользу».

В пресс-службе российского автодилера ГК «АвтоСпецЦентр» считают запрет на использование б/у запчастей уместным, несмотря на очевидно сложившийся экономический кризис: «Ужесточение правил проведения ремонта автомобилей – оправданное решение. Вероятность поломки при использовании восстановленных деталей выше, чем при установке сертифицированных запчастей от производителя. Все элементы и приборы, влияющие на работоспособность и исправность автомобиля, должны строго соответствовать техническим требованиям. Поэтому запрет на вторичную реализацию основных узлов – необходимая мера для повышения безопасности на дорогах. Введение новых правил негативно отразится только на автосервисах, занимающихся восстановлением старых деталей. Официальные дилеры поставляют новые сертифицированные запчасти с гарантией, поэтому поправки перераспределят спрос в их пользу».

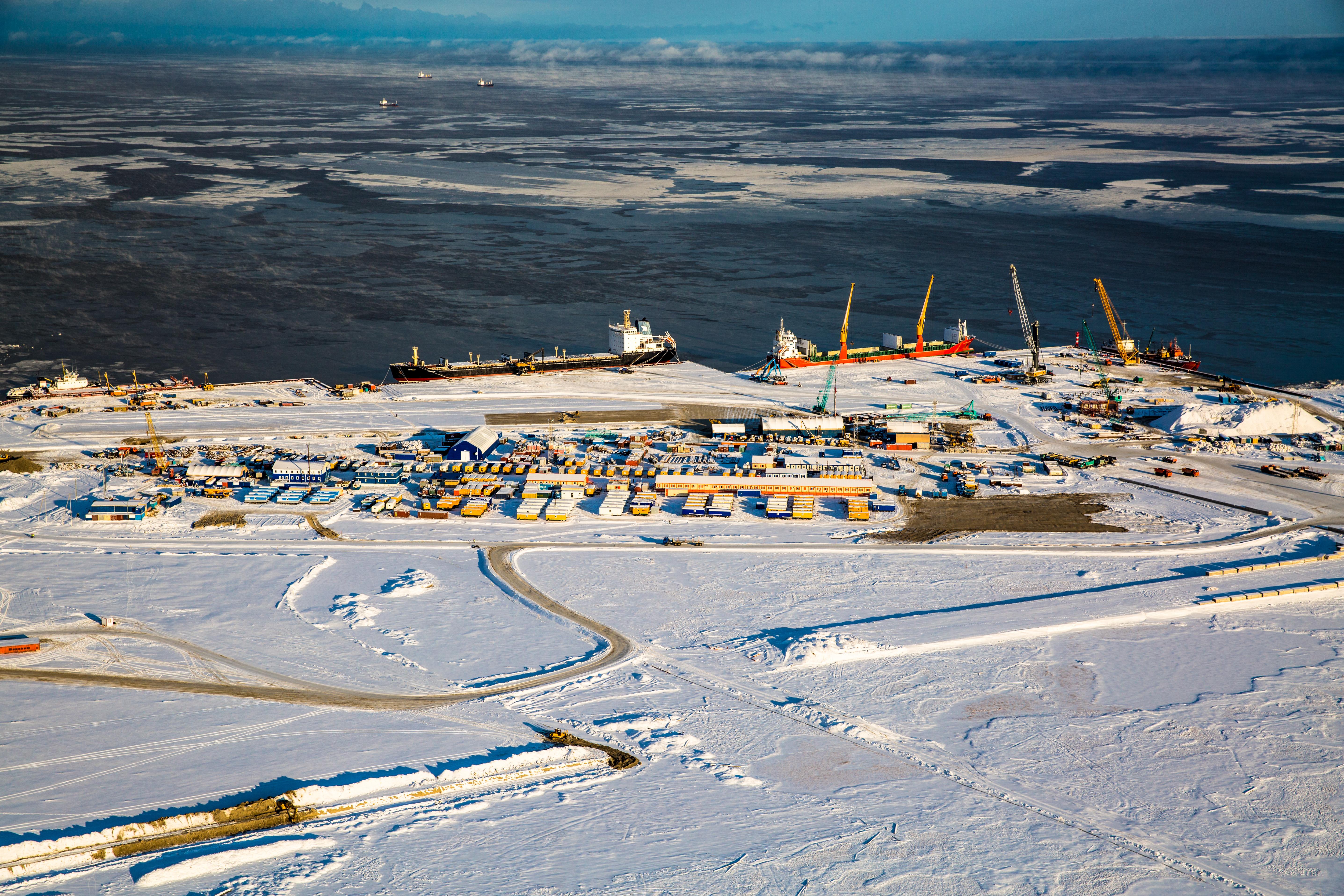

2 ноября Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал перечень поручений по итогам рабочей поездки в Мурманскую область. Соответствующий документ опубликован на

2 ноября Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал перечень поручений по итогам рабочей поездки в Мурманскую область. Соответствующий документ опубликован на

Харлов Владимир Галактионович, вице-президент ассоциации Северного морского пути, член Совета по Арктике и Антарктике при СФ ФС РФ рассказал об основных путях развития государственной политики в Арктике: «Северный морской путь — это исторически сложившаяся транспортная коммуникация, которая включает в себя порты, портопункты, судоходные пути Баренцева, Белого и Печорского морей, трассы Северного морского пути и Берингова моря. Основным фактором развития арктической зоны РФ является ориентированность нашей экономики на добычу природных ресурсов и вывоз этой продукции в промышленно-развитые регионы и на экспорт. О преимуществах северного-морского пути известно многое — всем известно, что это самый короткий путь из юго-восточной Азии в Европу, заметно сокращаются затраты и экологическая нагрузка на природу, но о трудностях освоения северно-морского пути мало кто говорит. Северный морской путь сложен для судоходства, так как имеет множество проливов — капитаны всегда называют его большой русской рулеткой, потому что пройти по трассе СМП непросто. Еще одной трудностью в освоении является не до конца проясненные границы экономической зоны РФ — по моему мнению, это основной аспект». Владимир Галактионович скептически отнесся к показателю увеличения объёма перевозок экспортных и транзитных грузов по Северному морскому пути, которая будет представлена в новой стратегии.

Харлов Владимир Галактионович, вице-президент ассоциации Северного морского пути, член Совета по Арктике и Антарктике при СФ ФС РФ рассказал об основных путях развития государственной политики в Арктике: «Северный морской путь — это исторически сложившаяся транспортная коммуникация, которая включает в себя порты, портопункты, судоходные пути Баренцева, Белого и Печорского морей, трассы Северного морского пути и Берингова моря. Основным фактором развития арктической зоны РФ является ориентированность нашей экономики на добычу природных ресурсов и вывоз этой продукции в промышленно-развитые регионы и на экспорт. О преимуществах северного-морского пути известно многое — всем известно, что это самый короткий путь из юго-восточной Азии в Европу, заметно сокращаются затраты и экологическая нагрузка на природу, но о трудностях освоения северно-морского пути мало кто говорит. Северный морской путь сложен для судоходства, так как имеет множество проливов — капитаны всегда называют его большой русской рулеткой, потому что пройти по трассе СМП непросто. Еще одной трудностью в освоении является не до конца проясненные границы экономической зоны РФ — по моему мнению, это основной аспект». Владимир Галактионович скептически отнесся к показателю увеличения объёма перевозок экспортных и транзитных грузов по Северному морскому пути, которая будет представлена в новой стратегии.

Вадим Нуждин, Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области считает, что в целом в Самарской области неплохая тенденция выполнения показателей национального проекта: «Мы видим, что и управление ГИБДД по Самарской области, и Министерство транспорта, и подразделения муниципальных образований, понимают, что мы работаем в конструктивном ключе. Ситуация по городу Самара становится лучше и прямой контакт с городскими департаментами дает результаты, но есть и проблемы, которые необходимо выявлять. К сожалению, в рамках проведения акции «Дорога в школу», вскрываются случаи когда граждане обращаются за помощью к органам власти и не находят должной реакции. Нельзя требовать исполнения и дисциплины от водителей, если на особо опасных участках, связанных с передвижением детей в школу, присутствуют нарушения, связанные с тем, что отсутствуют пешеходные переходы, не вырублены деревья, которые загораживают знаки, нет тротуара. В целом, граждане стали щепетильны и трепетно относятся к исполнению своих прав. Подобные акции как «Дорога в школу» говорят о том, что симбиоз между чиновниками, сотрудниками ГИБДД и общественниками обязательно даст положительный результат, потому что все заинтересованы в этом. А социальная кампания «Однозначно» на данный момент уже реализуется в 15 субъектах РФ. Каждый регион самостоятельно принимает решение о ее запуске на своей территории. В течение месяца аудио- и видеоматериалы кампании будут активно использоваться для информирования населения Самарской области о правилах безопасного поведения на дороге. Для водителей, пешеходов, школьников и студентов проведут образовательные мероприятия. Итоги кампании подведут 6 декабря».

Вадим Нуждин, Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области считает, что в целом в Самарской области неплохая тенденция выполнения показателей национального проекта: «Мы видим, что и управление ГИБДД по Самарской области, и Министерство транспорта, и подразделения муниципальных образований, понимают, что мы работаем в конструктивном ключе. Ситуация по городу Самара становится лучше и прямой контакт с городскими департаментами дает результаты, но есть и проблемы, которые необходимо выявлять. К сожалению, в рамках проведения акции «Дорога в школу», вскрываются случаи когда граждане обращаются за помощью к органам власти и не находят должной реакции. Нельзя требовать исполнения и дисциплины от водителей, если на особо опасных участках, связанных с передвижением детей в школу, присутствуют нарушения, связанные с тем, что отсутствуют пешеходные переходы, не вырублены деревья, которые загораживают знаки, нет тротуара. В целом, граждане стали щепетильны и трепетно относятся к исполнению своих прав. Подобные акции как «Дорога в школу» говорят о том, что симбиоз между чиновниками, сотрудниками ГИБДД и общественниками обязательно даст положительный результат, потому что все заинтересованы в этом. А социальная кампания «Однозначно» на данный момент уже реализуется в 15 субъектах РФ. Каждый регион самостоятельно принимает решение о ее запуске на своей территории. В течение месяца аудио- и видеоматериалы кампании будут активно использоваться для информирования населения Самарской области о правилах безопасного поведения на дороге. Для водителей, пешеходов, школьников и студентов проведут образовательные мероприятия. Итоги кампании подведут 6 декабря».

Во вторник, 3 ноября, сенатор Андрей Кутепов обратился в Минпромторг с заявлением о недопустимости включения в регламент «О колесных транспортных средствах» поправок, которые потребуют заключения экспертов при минимальных изменениях в конструкции автомобиля, включая смену магнитолы или сигнализации. Правила ремонта автомобилей могут существенно измениться: третий пакет поправок в регламент «О безопасности колесных транспортных средств», разработанный при участии Минпромторга, предполагает, что даже минимальные изменения конструкции автомобиля потребуют согласования в специализированных лабораториях. Так, водителям придется пройти лишнюю бюрократическую процедуру при установке в автомобиль нештатных порогов, спойлеров, антенн, люков, воздухозаборников, подкрылков, багажников и рейлингов. Поправки в регламент также предполагают запрет на использование бывших в употреблении запчастей — а именно рулевого управления, тормозных систем, глушителей, системы выпуска, ремней и подушек безопасности.

Во вторник, 3 ноября, сенатор Андрей Кутепов обратился в Минпромторг с заявлением о недопустимости включения в регламент «О колесных транспортных средствах» поправок, которые потребуют заключения экспертов при минимальных изменениях в конструкции автомобиля, включая смену магнитолы или сигнализации. Правила ремонта автомобилей могут существенно измениться: третий пакет поправок в регламент «О безопасности колесных транспортных средств», разработанный при участии Минпромторга, предполагает, что даже минимальные изменения конструкции автомобиля потребуют согласования в специализированных лабораториях. Так, водителям придется пройти лишнюю бюрократическую процедуру при установке в автомобиль нештатных порогов, спойлеров, антенн, люков, воздухозаборников, подкрылков, багажников и рейлингов. Поправки в регламент также предполагают запрет на использование бывших в употреблении запчастей — а именно рулевого управления, тормозных систем, глушителей, системы выпуска, ремней и подушек безопасности. Подобные нововведения поставят крест на бизнесе компаний, которые занимаются промышленным восстановлением деталей, убежден председатель Союза автосервисов Александр Пахомов. По его словам, в России около 500 таких компаний. Автомобилисты будет вынуждены по неоправданно завышенным ценам покупать новые детали у официальных дилеров, и это сильно увеличит стоимость ремонта. По его мнению, пострадавшими также окажутся так называемые разборки, где торгуют запчастями с разбитых автомобилей. «Правило 133 ЭЕК ОНН говорит нам о том, какие компоненты автомобиля не могут быть повторно использованы. Пакет №3 технического регламента копирует это правило, однако не в таком же виде. В пакет №3 это положение перекочевало без всяких уточнений – оно теперь относится ко всем транспортным средствам, включая специальные машины и, кроме того, правило расширено на сферу эксплуатации автомобилей. Данный пакет был сформирован людьми, которые не доверяют независимым сервисам и восстановителям. Законотворцы в процессе написания поправок полагались на свой негативный опыт, минуя объективность», — говорит председатель правления Союза Автосервисов.

Подобные нововведения поставят крест на бизнесе компаний, которые занимаются промышленным восстановлением деталей, убежден председатель Союза автосервисов Александр Пахомов. По его словам, в России около 500 таких компаний. Автомобилисты будет вынуждены по неоправданно завышенным ценам покупать новые детали у официальных дилеров, и это сильно увеличит стоимость ремонта. По его мнению, пострадавшими также окажутся так называемые разборки, где торгуют запчастями с разбитых автомобилей. «Правило 133 ЭЕК ОНН говорит нам о том, какие компоненты автомобиля не могут быть повторно использованы. Пакет №3 технического регламента копирует это правило, однако не в таком же виде. В пакет №3 это положение перекочевало без всяких уточнений – оно теперь относится ко всем транспортным средствам, включая специальные машины и, кроме того, правило расширено на сферу эксплуатации автомобилей. Данный пакет был сформирован людьми, которые не доверяют независимым сервисам и восстановителям. Законотворцы в процессе написания поправок полагались на свой негативный опыт, минуя объективность», — говорит председатель правления Союза Автосервисов. Юрий Валько, член правления ассоциации союз автосервисов рассказал, почему новые поправки не должны быть приняты: «Статистика ДТП с тяжкими последствиями из-за неисправности рулевого управления говорит о незначительности данного фактора. Госавтоинспекцией зафиксировано 0,04% от общего количества ДТП из-за неисправности рулевого управления за последние 6 месяцев 2020 года. Эта цифра не говорит, что мы – восстановители, виноваты в данных ДТП. Почему под общими благими намерениями, кто-то должен обязательно уйти из бизнеса? Аргументы в пользу данного законопроекта основываются на сомнительных данных и сводятся к тому, что МВД говорит о многократном увеличении ДТП по причине неисправного технического состояния автомобиля, но никаких цифр в подтверждение этому не представлено». Юрий Валько подчеркнул, что восстановление рулевой рейки стоит 36 тысяч рублей, тогда как новая рейка — 164 тысячи. Это почти сопоставимо со стоимостью бюджетного автомобиля 10-летней давности выпуска. Стоит отметить, что в России зарегистрировано более 60 миллионов автомобилей и, по информации статистического агентства «Автостат», более половины из них — старше 11 лет.

Юрий Валько, член правления ассоциации союз автосервисов рассказал, почему новые поправки не должны быть приняты: «Статистика ДТП с тяжкими последствиями из-за неисправности рулевого управления говорит о незначительности данного фактора. Госавтоинспекцией зафиксировано 0,04% от общего количества ДТП из-за неисправности рулевого управления за последние 6 месяцев 2020 года. Эта цифра не говорит, что мы – восстановители, виноваты в данных ДТП. Почему под общими благими намерениями, кто-то должен обязательно уйти из бизнеса? Аргументы в пользу данного законопроекта основываются на сомнительных данных и сводятся к тому, что МВД говорит о многократном увеличении ДТП по причине неисправного технического состояния автомобиля, но никаких цифр в подтверждение этому не представлено». Юрий Валько подчеркнул, что восстановление рулевой рейки стоит 36 тысяч рублей, тогда как новая рейка — 164 тысячи. Это почти сопоставимо со стоимостью бюджетного автомобиля 10-летней давности выпуска. Стоит отметить, что в России зарегистрировано более 60 миллионов автомобилей и, по информации статистического агентства «Автостат», более половины из них — старше 11 лет. О внесении изменений в техрегламент говорили еще летом этого года — союз автосервисов был первым, кто забил тревогу. За прошедшие полгода у этих поправок

О внесении изменений в техрегламент говорили еще летом этого года — союз автосервисов был первым, кто забил тревогу. За прошедшие полгода у этих поправок

Вадим Валерианович Донченко к.т.н., научный руководитель ОАО «НИИАТ» рассказал о перспективных решениях транспортных проблем за счет реализации градостроительных решений: «Градостроительство оказывает явное влияние на жизнь и на транспортное поведение. Если этого не учитывать, то усилия, предпринимаемые властями зачастую оказываются не эффективными. Ярким примером является город Москва — многое сделано в части транспорта, но ситуация с перегрузкой транспортной системой остается нерешенной. Очевидно, вина здесь лежит вне транспортного сектора. В России доля городского населения составляет 80% — урбанизация в России имеет свою специфику. Рост городского населения крупных городов в основном идет за счет центрального, западного и южного федерального округов. Имеется существенная внутренняя миграция из сельской местности, из малых и средних городов в крупные города. Урбанизация сопровождается и субурбанизацией, то есть ростом пригородных зон, которые зачастую растут даже быстрее городов. Рост городов и городских агломераций порождает увеличение протяженности поездок, увеличение транспортного спроса населения и экономики. Это происходит на фоне роста автомобилизации, которая в прошлом году составила 330 легковых автомобилей на 1000 жителей. К 2030 году прогнозируется, что число ежедневных поездок на работу, маятниковых поездок, увеличится на 20-40%. Во многих случаях, недостаточное развитие общественного пассажирского транспорта и низкое качество его услуг ведет к росту использования личных автомобилей. А падение доверия к общественному пассажирскому транспорту в период пандемии COVID-19 также способствует увеличению использования личного транспорта. Все это ведет к целому ряду негативных последствий: рост транспортных заторов и перегруженность улично-дорожных сетей, рост смертности и заболеваемости городского населения, увеличение дорожно-транспортной аварийности и некомпенсируемое разрушение автомобильных дорог. С чем бороться, чтобы снизить эти негативные последствие: выбросы и аварийность в первую очередь зависят от суммарного пробега автомобиля. Поскольку большинства парка в городах — это легковые автомобили, то надо сокращать использование личного автомобильного транспорта. По зарубежному опыту — сокращение использования личного автотранспорта в конечном итоге приведет к сокращению их покупок. Что касается транспортных заторов, то они являются индикатором качества работы городских транспортных систем, но в то же время, заторы — это показатель того, что город живет и экономика функционирует. Заторы нельзя рассматривать и как позитивное явление — необходимо обеспечивать снижения спроса поездок на автомобиле и обеспечивать определенный уровень мобильности людей, товаров и грузов. Один из путей сокращения использования личного автомобиля в городах может стать сокращение генерации транспортного спроса за счет повышения доступности объектов транспортного притяжения — доступность является основным инструментом, который позволяет снизить транспортный спрос. Второе, это внедрение доступных транспортных альтернатив использованию личного транспорта — немоторизованные виды передвижения, общественный пассажирский транспорт и новые формы мобильности. Внедрение современных IT-сервисов, создающих условия для персонализации получения транспортных услуг и обеспечения их требуемого качества. Очень важной, хотя и непопулярной мерой является использование различных мер дестимулирования использования личного автотранспорта — парковочная политика, создание экологических зон и физическое перераспределение дорожного пространства».

Вадим Валерианович Донченко к.т.н., научный руководитель ОАО «НИИАТ» рассказал о перспективных решениях транспортных проблем за счет реализации градостроительных решений: «Градостроительство оказывает явное влияние на жизнь и на транспортное поведение. Если этого не учитывать, то усилия, предпринимаемые властями зачастую оказываются не эффективными. Ярким примером является город Москва — многое сделано в части транспорта, но ситуация с перегрузкой транспортной системой остается нерешенной. Очевидно, вина здесь лежит вне транспортного сектора. В России доля городского населения составляет 80% — урбанизация в России имеет свою специфику. Рост городского населения крупных городов в основном идет за счет центрального, западного и южного федерального округов. Имеется существенная внутренняя миграция из сельской местности, из малых и средних городов в крупные города. Урбанизация сопровождается и субурбанизацией, то есть ростом пригородных зон, которые зачастую растут даже быстрее городов. Рост городов и городских агломераций порождает увеличение протяженности поездок, увеличение транспортного спроса населения и экономики. Это происходит на фоне роста автомобилизации, которая в прошлом году составила 330 легковых автомобилей на 1000 жителей. К 2030 году прогнозируется, что число ежедневных поездок на работу, маятниковых поездок, увеличится на 20-40%. Во многих случаях, недостаточное развитие общественного пассажирского транспорта и низкое качество его услуг ведет к росту использования личных автомобилей. А падение доверия к общественному пассажирскому транспорту в период пандемии COVID-19 также способствует увеличению использования личного транспорта. Все это ведет к целому ряду негативных последствий: рост транспортных заторов и перегруженность улично-дорожных сетей, рост смертности и заболеваемости городского населения, увеличение дорожно-транспортной аварийности и некомпенсируемое разрушение автомобильных дорог. С чем бороться, чтобы снизить эти негативные последствие: выбросы и аварийность в первую очередь зависят от суммарного пробега автомобиля. Поскольку большинства парка в городах — это легковые автомобили, то надо сокращать использование личного автомобильного транспорта. По зарубежному опыту — сокращение использования личного автотранспорта в конечном итоге приведет к сокращению их покупок. Что касается транспортных заторов, то они являются индикатором качества работы городских транспортных систем, но в то же время, заторы — это показатель того, что город живет и экономика функционирует. Заторы нельзя рассматривать и как позитивное явление — необходимо обеспечивать снижения спроса поездок на автомобиле и обеспечивать определенный уровень мобильности людей, товаров и грузов. Один из путей сокращения использования личного автомобиля в городах может стать сокращение генерации транспортного спроса за счет повышения доступности объектов транспортного притяжения — доступность является основным инструментом, который позволяет снизить транспортный спрос. Второе, это внедрение доступных транспортных альтернатив использованию личного транспорта — немоторизованные виды передвижения, общественный пассажирский транспорт и новые формы мобильности. Внедрение современных IT-сервисов, создающих условия для персонализации получения транспортных услуг и обеспечения их требуемого качества. Очень важной, хотя и непопулярной мерой является использование различных мер дестимулирования использования личного автотранспорта — парковочная политика, создание экологических зон и физическое перераспределение дорожного пространства».

«Пока электросамокаты не приравнивают к транспортным средствам. И, скорее всего, не приравняют. Автомобильное лобби сильно, и оно оставляет дороги за собой, делиться дорогами не хотят. Но борьбу мы продолжаем, потому что элетросамокаты — это будущее. И если не в таком виде, то в другом нужно поправки вносить», — сказал Алексей Цивилев.

«Пока электросамокаты не приравнивают к транспортным средствам. И, скорее всего, не приравняют. Автомобильное лобби сильно, и оно оставляет дороги за собой, делиться дорогами не хотят. Но борьбу мы продолжаем, потому что элетросамокаты — это будущее. И если не в таком виде, то в другом нужно поправки вносить», — сказал Алексей Цивилев.  Эксперты уверены, во время дождей и снега они попросту могут стать неуправляемыми. Председатель регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов и член Общественной палаты Санкт-Петербурга Валерий Солдунов отмечает :«Этот вопрос стоит под контролем, мы ждем поправок в правила дорожного движения. Это обсуждали и в обществе, и в Общественной палате Санкт-Петербурга. Не за горами зимний сезон, и, на мой взгляд, эксплуатацию таких средств передвижения разрешить нельзя. Это просто опасно. В качестве рекомендации с наступлением холодов и заморозков советую не эксплуатировать средства индивидуальной мобильности как частным владельцам, так и тем, кто занимается шерингом. Запретить мы сейчас не можем. Ходите пешком, ездите на общественном транспорте».

Эксперты уверены, во время дождей и снега они попросту могут стать неуправляемыми. Председатель регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов и член Общественной палаты Санкт-Петербурга Валерий Солдунов отмечает :«Этот вопрос стоит под контролем, мы ждем поправок в правила дорожного движения. Это обсуждали и в обществе, и в Общественной палате Санкт-Петербурга. Не за горами зимний сезон, и, на мой взгляд, эксплуатацию таких средств передвижения разрешить нельзя. Это просто опасно. В качестве рекомендации с наступлением холодов и заморозков советую не эксплуатировать средства индивидуальной мобильности как частным владельцам, так и тем, кто занимается шерингом. Запретить мы сейчас не можем. Ходите пешком, ездите на общественном транспорте».

По словам Министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, власти региона выкупили имущественный комплекс транспортного «ЧелябГЭТ» в рамках процедуры банкротства. В настоящее время ведется работа по оценке объема инвестиций, которые необходимы для модернизации этого имущества. По мнению Нечаева, «особенно удручает» состояние дорожного полотна возле трамвайных путей. Как пояснил министр, горэлектротранспорт — одно из направлений работы, которая ведется ведомством в рамках формирования и развития единой транспортной системы для Челябинской агломерации. «Мы заказали Южно-Уральскому госуниверситету транспортную схему нашей агломерации. Первый этап охватывает Челябинск, Копейск и Сосновский район. Второй этап — семь муниципальных образований, которые также входят в Челябинскую агломерацию», — сказал министр входе заседания 29 октября. Как сообщается в документах к заседанию, для реализации мероприятий по модернизации транспортной системы агломерации Южно-Уральский госуниверситет проводит научно-исследовательскую работу. Ее цель – определение оптимальных маршрутов движения общественного транспорта и видов этого транспорта. Однако из-за введения режима повышенной готовности по COVID-19 специалисты не могут провести реальное обследование пассажиропотока. В результате дата завершения исследовательской работы представителей ВУЗа сдвинута на первое полугодие 2021 года. Таким образом, сдвигается и переход на новую систему общественного транспорта с 1 января на 31 декабря 2021 года.

По словам Министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, власти региона выкупили имущественный комплекс транспортного «ЧелябГЭТ» в рамках процедуры банкротства. В настоящее время ведется работа по оценке объема инвестиций, которые необходимы для модернизации этого имущества. По мнению Нечаева, «особенно удручает» состояние дорожного полотна возле трамвайных путей. Как пояснил министр, горэлектротранспорт — одно из направлений работы, которая ведется ведомством в рамках формирования и развития единой транспортной системы для Челябинской агломерации. «Мы заказали Южно-Уральскому госуниверситету транспортную схему нашей агломерации. Первый этап охватывает Челябинск, Копейск и Сосновский район. Второй этап — семь муниципальных образований, которые также входят в Челябинскую агломерацию», — сказал министр входе заседания 29 октября. Как сообщается в документах к заседанию, для реализации мероприятий по модернизации транспортной системы агломерации Южно-Уральский госуниверситет проводит научно-исследовательскую работу. Ее цель – определение оптимальных маршрутов движения общественного транспорта и видов этого транспорта. Однако из-за введения режима повышенной готовности по COVID-19 специалисты не могут провести реальное обследование пассажиропотока. В результате дата завершения исследовательской работы представителей ВУЗа сдвинута на первое полугодие 2021 года. Таким образом, сдвигается и переход на новую систему общественного транспорта с 1 января на 31 декабря 2021 года. «Если мы хотим, чтобы общественный транспорт у нас был столь же развит и хорошо функционировал, как в Москве, Санкт-Петербурге или Казани, то надо понять, что там сделали для этого, – считает преподаватель кафедры автомобильного транспорта Южно-уральского Государственного Университета Кирилл Мячков. – Например, в Казани большой толчок преобразованиям дало празднование 1000-летия города. Собрались вместе представители власти, специалисты и вместе выработали стратегию. Конечно, были и значительные финансовые вливания, что позволило обновить подвижной состав – сейчас, насколько я знаю, его средний возраст составляет пять-шесть лет. В Тюмени тоже собрались и решили в корне поменять систему. Во всех успешных примерах в городах перекраивали маршрутную сеть. Сейчас в Челябинске идут по тому же пути, работают с перевозчиками. Но я убеждён, что нельзя отказываться от частных перевозчиков, муниципалы не смогут выполнить весь объём перевозок. Инвесторы готовы вкладывать средства, выходить из тени, но у них нет понимания, как будет развиваться рынок. Надо, чтобы были грамотная стратегия и чёткие правила. Должен быть грамотный симбиоз муниципальных и частных перевозчиков. Думаю, позитивные изменения есть, наметилась хорошая тенденция. Власти действительно намерены всерьёз решить проблемы общественного транспорта».

«Если мы хотим, чтобы общественный транспорт у нас был столь же развит и хорошо функционировал, как в Москве, Санкт-Петербурге или Казани, то надо понять, что там сделали для этого, – считает преподаватель кафедры автомобильного транспорта Южно-уральского Государственного Университета Кирилл Мячков. – Например, в Казани большой толчок преобразованиям дало празднование 1000-летия города. Собрались вместе представители власти, специалисты и вместе выработали стратегию. Конечно, были и значительные финансовые вливания, что позволило обновить подвижной состав – сейчас, насколько я знаю, его средний возраст составляет пять-шесть лет. В Тюмени тоже собрались и решили в корне поменять систему. Во всех успешных примерах в городах перекраивали маршрутную сеть. Сейчас в Челябинске идут по тому же пути, работают с перевозчиками. Но я убеждён, что нельзя отказываться от частных перевозчиков, муниципалы не смогут выполнить весь объём перевозок. Инвесторы готовы вкладывать средства, выходить из тени, но у них нет понимания, как будет развиваться рынок. Надо, чтобы были грамотная стратегия и чёткие правила. Должен быть грамотный симбиоз муниципальных и частных перевозчиков. Думаю, позитивные изменения есть, наметилась хорошая тенденция. Власти действительно намерены всерьёз решить проблемы общественного транспорта».

Мэр города Ярославль Владимир Волков в ходе форума отметил важность развития интеллектуальных транспортных систем в городе: «Мы двигаемся в направлении увеличения, расширения и дополнения новых систем внедрения в транспортную сферу, все это связано с ГЛОНАСС. В Ярославле действует 120 маршрутов, ежедневный выпуск транспорта составляет 862 единицы. Внедрение ГЛОНАСС/GPS позволяет в режиме реального времени получать оперативную и полную информацию о ситуации на маршрутах и контролировать соблюдение расписания движения. Также разработан сервис «Общественный транспорт ONLINE, он отображает на карте города положение транспорта на маршрутах в режиме реального времени». Напомним, в 2017 году Госкорпорация Ростех и Правительство Ярославской области подписали соглашение о намерениях реализации экосистемного проекта «Умный город». Проект стал первым «пилотным» проектом в рамках деятельности НПО «Конверсия» – совместного предприятия Ростеха и Внешэкономбанка. Пилотный проект «Умного города» включал в себе следующие элементы: внедрение систем фото-видео фиксации нарушений, весогабаритного контроля, с центром управления IT системой и системы видео мониторинга и оповещения населения, а также единый центр оперативного реагирования.

Мэр города Ярославль Владимир Волков в ходе форума отметил важность развития интеллектуальных транспортных систем в городе: «Мы двигаемся в направлении увеличения, расширения и дополнения новых систем внедрения в транспортную сферу, все это связано с ГЛОНАСС. В Ярославле действует 120 маршрутов, ежедневный выпуск транспорта составляет 862 единицы. Внедрение ГЛОНАСС/GPS позволяет в режиме реального времени получать оперативную и полную информацию о ситуации на маршрутах и контролировать соблюдение расписания движения. Также разработан сервис «Общественный транспорт ONLINE, он отображает на карте города положение транспорта на маршрутах в режиме реального времени». Напомним, в 2017 году Госкорпорация Ростех и Правительство Ярославской области подписали соглашение о намерениях реализации экосистемного проекта «Умный город». Проект стал первым «пилотным» проектом в рамках деятельности НПО «Конверсия» – совместного предприятия Ростеха и Внешэкономбанка. Пилотный проект «Умного города» включал в себе следующие элементы: внедрение систем фото-видео фиксации нарушений, весогабаритного контроля, с центром управления IT системой и системы видео мониторинга и оповещения населения, а также единый центр оперативного реагирования. Крайний Север испытывает проблемы со сбоями технологий из-за климата. Глава Городского округа «город Якутск» Сардана Авксентьева подчеркнула, что в регионе необходимы технологии, которые выдерживают перепады в температуре, они должны работать в экстремальных условиях: это температура до минус 50 градусов Цельсия. Кстати, несмотря на непростые климатические условия, республика Саха в 2020 году получит средства из федерального бюджета на внедрение интеллектуальной транспортной системы. План будет реализован до 2024 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Система позволит автоматизировать процесс управления дорожным движением в Якутске через установку подсистемы светофорного регулирования, стационарных скоростных пунктов весогабаритного контроля, организации информирования водителей о транспортной и метеорологической обстановке по маршруту движения.

Крайний Север испытывает проблемы со сбоями технологий из-за климата. Глава Городского округа «город Якутск» Сардана Авксентьева подчеркнула, что в регионе необходимы технологии, которые выдерживают перепады в температуре, они должны работать в экстремальных условиях: это температура до минус 50 градусов Цельсия. Кстати, несмотря на непростые климатические условия, республика Саха в 2020 году получит средства из федерального бюджета на внедрение интеллектуальной транспортной системы. План будет реализован до 2024 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Система позволит автоматизировать процесс управления дорожным движением в Якутске через установку подсистемы светофорного регулирования, стационарных скоростных пунктов весогабаритного контроля, организации информирования водителей о транспортной и метеорологической обстановке по маршруту движения. Глава Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко отметил, что «автоматизация требует комплексного решения, городам следует поэтапно проходить цифровизацию всех направлений». По его словам, цифровизация важна для решения социальных и экономических проблем. Более того, время урбанизации показало, что цифровые технологии привлекают людей комфортом и возможностью участия в жизни города. Технологии будущего уже являются частью нашей жизни — к 2030 году прогнозируют массовый переход на беспилотный транспорт. Правительство уже подписало постановление № 1415, по которому беспилотные автомобили с инженером-испытателем за рулем могут тестироваться на всех дорогах общего пользования на территории Москвы и Республики Татарстан. Представители зарубежных компаний анонсируют тестирование летающих автомобилей — от тенденции не отстает и «Яндекс.Авто».

Глава Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко отметил, что «автоматизация требует комплексного решения, городам следует поэтапно проходить цифровизацию всех направлений». По его словам, цифровизация важна для решения социальных и экономических проблем. Более того, время урбанизации показало, что цифровые технологии привлекают людей комфортом и возможностью участия в жизни города. Технологии будущего уже являются частью нашей жизни — к 2030 году прогнозируют массовый переход на беспилотный транспорт. Правительство уже подписало постановление № 1415, по которому беспилотные автомобили с инженером-испытателем за рулем могут тестироваться на всех дорогах общего пользования на территории Москвы и Республики Татарстан. Представители зарубежных компаний анонсируют тестирование летающих автомобилей — от тенденции не отстает и «Яндекс.Авто».

Власти будут и дальше повышать качество общественного транспорта столицы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».«Без постоянного развития транспортной системы невозможно представить существование такого мегаполиса, как Москва. Даже в самые тяжелые дни пандемии общественный транспорт работал. И мы продолжаем его модернизацию, несмотря на сложности, вызванные COVID-19», — написал мэр. Он отметил, что с каждым годом все больше москвичей пользуются общественным транспортом, каршерингом, такси, потому что это быстро, удобно и комфортно. «Мы будем и дальше повышать его качество — для этого закупаются новые машины, строится метро, появляются новые виды транспорта. В результате нам удалось повысить скорость, безопасность и комфорт передвижения миллионов москвичей», — подчеркнул Собянин. Он пояснил, что время в пути для городского транспорта от МКАД до центра Москвы сократилось на 13 минут. На 20% выросла средняя скорость движения по магистралям. С 2011 года введены 56 новых станций метро. «Старое «ржавое» кольцо Москвы стало современным комфортным МЦК. Это еще 31 станция. Развиваем Московские центральные диаметры — наземное метро. Они соединили центр и Подмосковье — это еще 60 станций на карте. Только на рельсовом транспорте количество мест для пассажиров выросло на 25%», — написал мэр. Собянин подчеркнул, что Москва демонстрирует рекордные темпы обновления транспортного парка, опережающие почти все мировые города — это современные поезда «Москва» в метро, «Иволги» на МЦД, «Ласточки» на МЦК, трамваи «Витязь-Москва» и электробусы.

Власти будут и дальше повышать качество общественного транспорта столицы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».«Без постоянного развития транспортной системы невозможно представить существование такого мегаполиса, как Москва. Даже в самые тяжелые дни пандемии общественный транспорт работал. И мы продолжаем его модернизацию, несмотря на сложности, вызванные COVID-19», — написал мэр. Он отметил, что с каждым годом все больше москвичей пользуются общественным транспортом, каршерингом, такси, потому что это быстро, удобно и комфортно. «Мы будем и дальше повышать его качество — для этого закупаются новые машины, строится метро, появляются новые виды транспорта. В результате нам удалось повысить скорость, безопасность и комфорт передвижения миллионов москвичей», — подчеркнул Собянин. Он пояснил, что время в пути для городского транспорта от МКАД до центра Москвы сократилось на 13 минут. На 20% выросла средняя скорость движения по магистралям. С 2011 года введены 56 новых станций метро. «Старое «ржавое» кольцо Москвы стало современным комфортным МЦК. Это еще 31 станция. Развиваем Московские центральные диаметры — наземное метро. Они соединили центр и Подмосковье — это еще 60 станций на карте. Только на рельсовом транспорте количество мест для пассажиров выросло на 25%», — написал мэр. Собянин подчеркнул, что Москва демонстрирует рекордные темпы обновления транспортного парка, опережающие почти все мировые города — это современные поезда «Москва» в метро, «Иволги» на МЦД, «Ласточки» на МЦК, трамваи «Витязь-Москва» и электробусы. О том, как возникла концепция нынешней транспортной системы города,и куда дальше будет развиваться транспортная система Москвы,рассказал Артем Шаклеин, инженер-исследователь Центра цифровых высокоскоростных транспортных систем при Российском университете транспорта (МИИТ). Артем Шаклеин поделился, как проходила интеграция железной дороги в городскую среду: «История с интеграцией железнодорожного транспорта для перевозки пассажиров в городской черте не нова. Мы имеем богатый опыт европейских городов — Берлина и Парижа. Такие системы призваны решить насущную транспортную проблему — проблему автомобилизации и пробок. Именно железнодорожный транспорт считается одним из эффективных способов решения таких проблем. Железнодорожный транспорт является экологически чистым транспортом, а это один из приоритетных вопросов на повестке крупных городов. К тому же, этот транспорт обладает высокой провозной способностью. В крупных городах, насквозь пронизанных железнодорожными линиями, целесообразно использовать железнодорожный транспорт. Если начать с развития МЦК: с 2016 года вновь по Московскому центральному кольцу поехали пассажирские ласточки. Кольцо было электрифицировано, на нем построили дополнительные главные пути и, таким образом, оно превратилось в замкнутый контур — замкнутую железнодорожную инфраструктуру. На МЦД ситуация несколько иная — там нет замкнутой инфраструктуры, а, помимо пригородно-городских поездов, обращаются и другие поезда — поезда дальнего следования, дальнего пригорода, высокоскоростные и грузовые поезда. Все это пока умещается на одной паре главных путей, но, конечно, такой проект как МЦД, должен иметь свою собственную выделенную пару путей. Полностью убрать грузовое движение не представляется возможным — в Москве функционируют и промышленные предприятия, и крупные сортировочные станции. Перед нами всегда стоит задача сохранить в оптимальном соотношении все виды движения — в этом и состоит задача при проектировании таких проектов как МЦД. Сегодня мы даем минимальный интервал и наилучший потребительские свойства сервиса для пассажиров и обеспечиваем ритмичность грузовой работы в Московском узле. В целевом состоянии инфраструктура МЦД предполагает наличие 4 главных путей — нужны две пары на головном участке от Лобни до Одинцово. Сейчас практически на всех участках Московского узла третьи и четвертые пути находятся на этапе проектирования и строительства. Для того чтобы нам запустить диаметры на интервале 5 минут в час пик и 10 во вне пик — необходимо иметь 2 пары главных путей. Помимо этого, надо развивать и конечные станции диаметра — некоторые уже завершили реконструкцию, а некоторые еще в процессе». Артем Шаклеин также выделил ряд сложностей в ходе интеграции железнодорожного транспорта в городскую среду: «Среди трудностей при строительстве инфраструктуры нельзя не сказать об уникальном участке — от станции «Каланчевская» до станции «Курская». Там строится вторая дополнительная пара путей. Со строительством этого участка сопряжены колоссальные трудности, с которыми пока удается справляться. Через эти два пути проходит не только пригородное сообщение, которое нельзя останавливать на время стройки, но и движение поездов дальнего следования. Через этот маленький участок в несколько километров проходит большое количество поездов, которых так просто взять и отменить нельзя. Поэтому придуман ряд мероприятий: сложные окна — перерывы движения, для поездов дальнего следования строится новый железнодорожный вокзал на станции «Черкизово», где в скором времени поезда будут делать остановку».

О том, как возникла концепция нынешней транспортной системы города,и куда дальше будет развиваться транспортная система Москвы,рассказал Артем Шаклеин, инженер-исследователь Центра цифровых высокоскоростных транспортных систем при Российском университете транспорта (МИИТ). Артем Шаклеин поделился, как проходила интеграция железной дороги в городскую среду: «История с интеграцией железнодорожного транспорта для перевозки пассажиров в городской черте не нова. Мы имеем богатый опыт европейских городов — Берлина и Парижа. Такие системы призваны решить насущную транспортную проблему — проблему автомобилизации и пробок. Именно железнодорожный транспорт считается одним из эффективных способов решения таких проблем. Железнодорожный транспорт является экологически чистым транспортом, а это один из приоритетных вопросов на повестке крупных городов. К тому же, этот транспорт обладает высокой провозной способностью. В крупных городах, насквозь пронизанных железнодорожными линиями, целесообразно использовать железнодорожный транспорт. Если начать с развития МЦК: с 2016 года вновь по Московскому центральному кольцу поехали пассажирские ласточки. Кольцо было электрифицировано, на нем построили дополнительные главные пути и, таким образом, оно превратилось в замкнутый контур — замкнутую железнодорожную инфраструктуру. На МЦД ситуация несколько иная — там нет замкнутой инфраструктуры, а, помимо пригородно-городских поездов, обращаются и другие поезда — поезда дальнего следования, дальнего пригорода, высокоскоростные и грузовые поезда. Все это пока умещается на одной паре главных путей, но, конечно, такой проект как МЦД, должен иметь свою собственную выделенную пару путей. Полностью убрать грузовое движение не представляется возможным — в Москве функционируют и промышленные предприятия, и крупные сортировочные станции. Перед нами всегда стоит задача сохранить в оптимальном соотношении все виды движения — в этом и состоит задача при проектировании таких проектов как МЦД. Сегодня мы даем минимальный интервал и наилучший потребительские свойства сервиса для пассажиров и обеспечиваем ритмичность грузовой работы в Московском узле. В целевом состоянии инфраструктура МЦД предполагает наличие 4 главных путей — нужны две пары на головном участке от Лобни до Одинцово. Сейчас практически на всех участках Московского узла третьи и четвертые пути находятся на этапе проектирования и строительства. Для того чтобы нам запустить диаметры на интервале 5 минут в час пик и 10 во вне пик — необходимо иметь 2 пары главных путей. Помимо этого, надо развивать и конечные станции диаметра — некоторые уже завершили реконструкцию, а некоторые еще в процессе». Артем Шаклеин также выделил ряд сложностей в ходе интеграции железнодорожного транспорта в городскую среду: «Среди трудностей при строительстве инфраструктуры нельзя не сказать об уникальном участке — от станции «Каланчевская» до станции «Курская». Там строится вторая дополнительная пара путей. Со строительством этого участка сопряжены колоссальные трудности, с которыми пока удается справляться. Через эти два пути проходит не только пригородное сообщение, которое нельзя останавливать на время стройки, но и движение поездов дальнего следования. Через этот маленький участок в несколько километров проходит большое количество поездов, которых так просто взять и отменить нельзя. Поэтому придуман ряд мероприятий: сложные окна — перерывы движения, для поездов дальнего следования строится новый железнодорожный вокзал на станции «Черкизово», где в скором времени поезда будут делать остановку».  Михаил Ростиславович Якимов, д.т.н., профессор кафедры «Организация и безопасность движения» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) не разделяет концепцию «наземного» метро в Москве: «Область наиболее эффективного применения железнодорожного транспорта — это пригородные и междугородние перевозки пассажиров. В качестве городского, используемого в центральной части города, придуманы соответствующие виды транспорта — разновидности автомобильного транспорта, с использованием разных энергетических установок, в том числе, железнодорожный рельсовый транспорт, а именно — трамвай. Именно эти системы транспорта наиболее полно сочетаются с пешеходным движением, с плотной городской застройкой, и не противоречат концепции удобной городской среды. Многие города в мире идут по пути демонтажа ранее построенных железнодорожных линий, разрезающих городскую ткань, тем более, если они генерируют транзитное движение через центральную часть города. Необходимость в сокращении транзитного движения и ликвидация несвойственной для городского центра транспортной инфраструктуры — основная стратегия транспортного развития крупных европейских городов. К сожалению, в этом плане Москва не прислушалась к опыту европейских столиц: идет новое строительство транспортной инфраструктуры в непосредственной близости к центру города. На пути следования инфраструктуры сносятся исторические здания, а ткань города еще больше разрезается многочисленными железнодорожными путями. Вблизи новых железнодорожных путей снижается качество жизни, увеличивается параметрическая нагрузка на окружающую среду в виде дополнительного шумового загрязнения от следующего по железнодорожным путям подвижного состава, обеспечивающего транзитные поездки».

Михаил Ростиславович Якимов, д.т.н., профессор кафедры «Организация и безопасность движения» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) не разделяет концепцию «наземного» метро в Москве: «Область наиболее эффективного применения железнодорожного транспорта — это пригородные и междугородние перевозки пассажиров. В качестве городского, используемого в центральной части города, придуманы соответствующие виды транспорта — разновидности автомобильного транспорта, с использованием разных энергетических установок, в том числе, железнодорожный рельсовый транспорт, а именно — трамвай. Именно эти системы транспорта наиболее полно сочетаются с пешеходным движением, с плотной городской застройкой, и не противоречат концепции удобной городской среды. Многие города в мире идут по пути демонтажа ранее построенных железнодорожных линий, разрезающих городскую ткань, тем более, если они генерируют транзитное движение через центральную часть города. Необходимость в сокращении транзитного движения и ликвидация несвойственной для городского центра транспортной инфраструктуры — основная стратегия транспортного развития крупных европейских городов. К сожалению, в этом плане Москва не прислушалась к опыту европейских столиц: идет новое строительство транспортной инфраструктуры в непосредственной близости к центру города. На пути следования инфраструктуры сносятся исторические здания, а ткань города еще больше разрезается многочисленными железнодорожными путями. Вблизи новых железнодорожных путей снижается качество жизни, увеличивается параметрическая нагрузка на окружающую среду в виде дополнительного шумового загрязнения от следующего по железнодорожным путям подвижного состава, обеспечивающего транзитные поездки».