Каким должен быть общественный транспорт, чтобы пассажиры были довольны? Часто в дискуссиях фигурируют стоимость проезда, экологичность, комфорт салона. Однако, как показывают исследования и экспертные мнения, ключевые критерии для рядового пользователя лежат в иной плоскости — в области надёжности и управляемости системы. Корреспонденты Агентства транспортной информации Российской академии транспорта обсудили базовые принципы оценки качества перевозок с генеральным директором научно-исследовательского центра региональных транспортных систем России Олегом Арефьевым.

Каким должен быть общественный транспорт, чтобы пассажиры были довольны? Часто в дискуссиях фигурируют стоимость проезда, экологичность, комфорт салона. Однако, как показывают исследования и экспертные мнения, ключевые критерии для рядового пользователя лежат в иной плоскости — в области надёжности и управляемости системы. Корреспонденты Агентства транспортной информации Российской академии транспорта обсудили базовые принципы оценки качества перевозок с генеральным директором научно-исследовательского центра региональных транспортных систем России Олегом Арефьевым.

– Существуют ли практики оценки качества работы городского общественного транспорта, фокусирующиеся на изменении временных затрат пассажиров на перемещение («было» – «планировалось» – «стало»), вне зависимости от типа подвижного состава, его вместимости или формы собственности оператора?

Олег Арефьев: В текущих реалиях доминирующая логика построена на том, что государственные институты стремятся возложить ответственность за системные недостатки транспортного обслуживания на коммерческих перевозчиков. При этом с 2015 года государство выступает не только регулятором, но и активным участником рынка в качестве третьей стороны. Если ранее отношения сводились к двустороннему договору между пассажиром и перевозчиком, то сейчас модель, в зависимости от региона, либо является трехсторонней, либо подразумевает прямое государственное участие. Для рядового пассажира внутренние взаимоотношения между государством и оператором не имеют существенного значения.

В условиях двусторонних отношений регулирование было более простым и эффективно осуществлялось через рыночные механизмы. Внедрение государства в качестве участника усложнило задачу: теперь пассажир взаимодействует с системой, которую должно формировать государство, и перевозчиком, который обязан выполнять установленные задачи с максимальным соответствием их исходному замыслу.

Изначально представители государственных органов, интегрируясь в данную схему, исходили из упрощенного понимания процесса, рассчитывая лишь на контроль финансовых потоков. Однако на практике оказалось, что требуется осуществление полноценного управления, что привело к дисфункции всей системы ввиду отсутствия необходимой компетенции у лиц, ответственных лишь за фискальный контроль.

Касаясь исторического контекста, в СССР также отсутствовали чёткие количественные критерии оценки качества, а уровень технического оснащения транспорта зачастую был невысок. Однако существовала более отлаженная логика управления, подкреплённая грамотной нормативной базой и кадрами профессионалов. Показательно, что ключевым механизмом контроля качества служила оперативная обратная связь от населения. Яркой иллюстрацией является случай с автобусами на транзитных номерах в одном из районных центров. После публикации критического материала в центральной прессе (газета «Труд») по итогам жалобы жителей, вопрос был решён в директивном порядке в течение суток, включая временное игнорирование формальных процедур для скорейшего вывода транспорта на линию.

Таким образом, в настоящее время для пассажира параметры, такие как вид топлива, вместимость или юридический статус перевозчика, являются второстепенными. Основная претензия заключается в требовании к государству чётко определить ответственного за качество услуги и донести эту информацию до потребителя.

Метрика «время в пути», безусловно, может рассматриваться как один из ключевых количественных критериев оценки, особенно при её расчёте по более сложным формулам, учитывающим экономическую стоимость времени пассажира.

– Каков один из ключевых критериев качества транспортного обслуживания с точки зрения пассажира?

Олег Арефьев: По результатам проведённых нами социологических исследований в различных регионах, для населения первостепенное значение имеет предсказуемость работы транспортной системы. Пассажиру необходимо чёткое понимание того, что, выйдя на остановку, он сможет добраться до места назначения (работы, учебного заведения) за определённое, известное ему время. Даже если интервал движения составляет условный час, пассажир готов подстроить свой график или выбрать альтернативную логистику при условии гарантированного прибытия транспорта в заявленное время. Основной источник негативной реакции — это именно неопределённость.

Ранее данный вызов часто нивелировался неформальной практикой использования «паровозиков» из маломестных автобусов ПАЗ. Современные требования населения заключаются не в возврате конкретного типа подвижного состава, как это иногда интерпретируется, а в восстановлении именно предсказуемости, характерной для прежних моделей организации перевозок.

Читать далее:

Ярославский транспорт переходит на безналичную оплату с 1 апреля

Депутат Государственной Думы, член комитета по транспорту и строительству Виктор Дерябкин:

Депутат Государственной Думы, член комитета по транспорту и строительству Виктор Дерябкин: Министр транспорта Андрей Никитин:

Министр транспорта Андрей Никитин: Член комитета по транспорту, депутат Государственной думы восьмого созыва Руслан Лечхаджиев:

Член комитета по транспорту, депутат Государственной думы восьмого созыва Руслан Лечхаджиев:

Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, д.т.н. Михаил Якимов:

Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, д.т.н. Михаил Якимов:

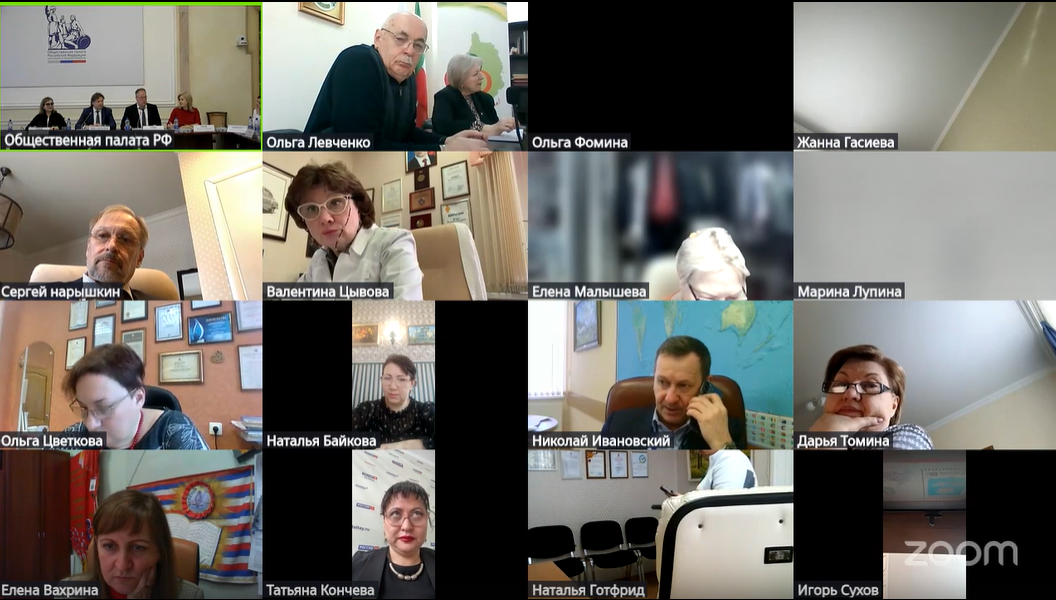

Председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова:

Председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова: Заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации Гриб Владислав Валерьевич:

Заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации Гриб Владислав Валерьевич:

Член Общественного Совета при Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот) Юрий Чашков:

Член Общественного Совета при Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот) Юрий Чашков:

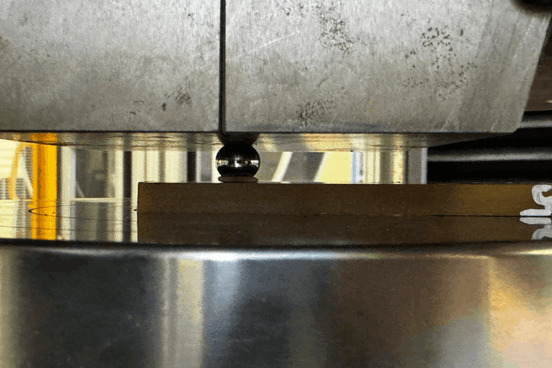

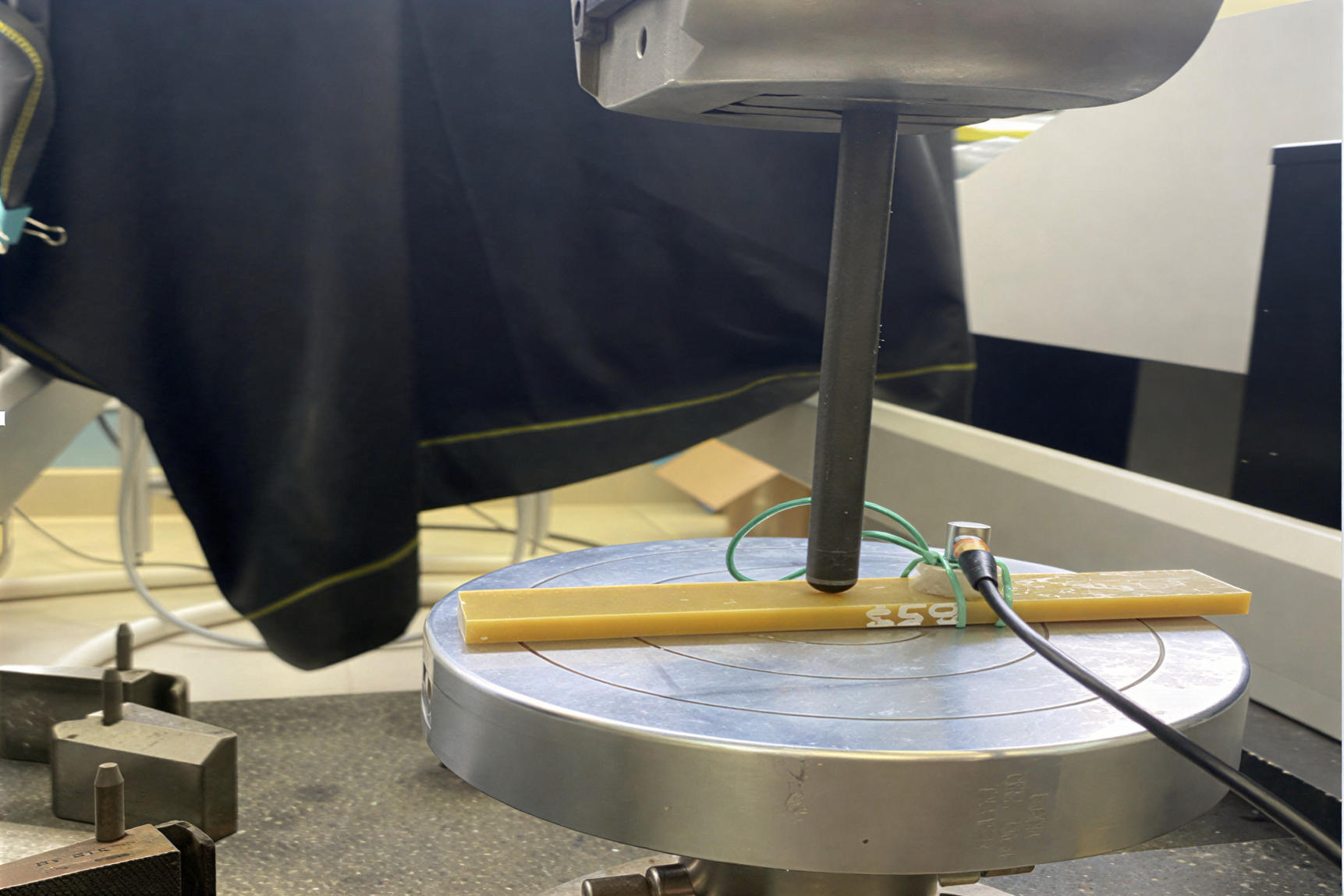

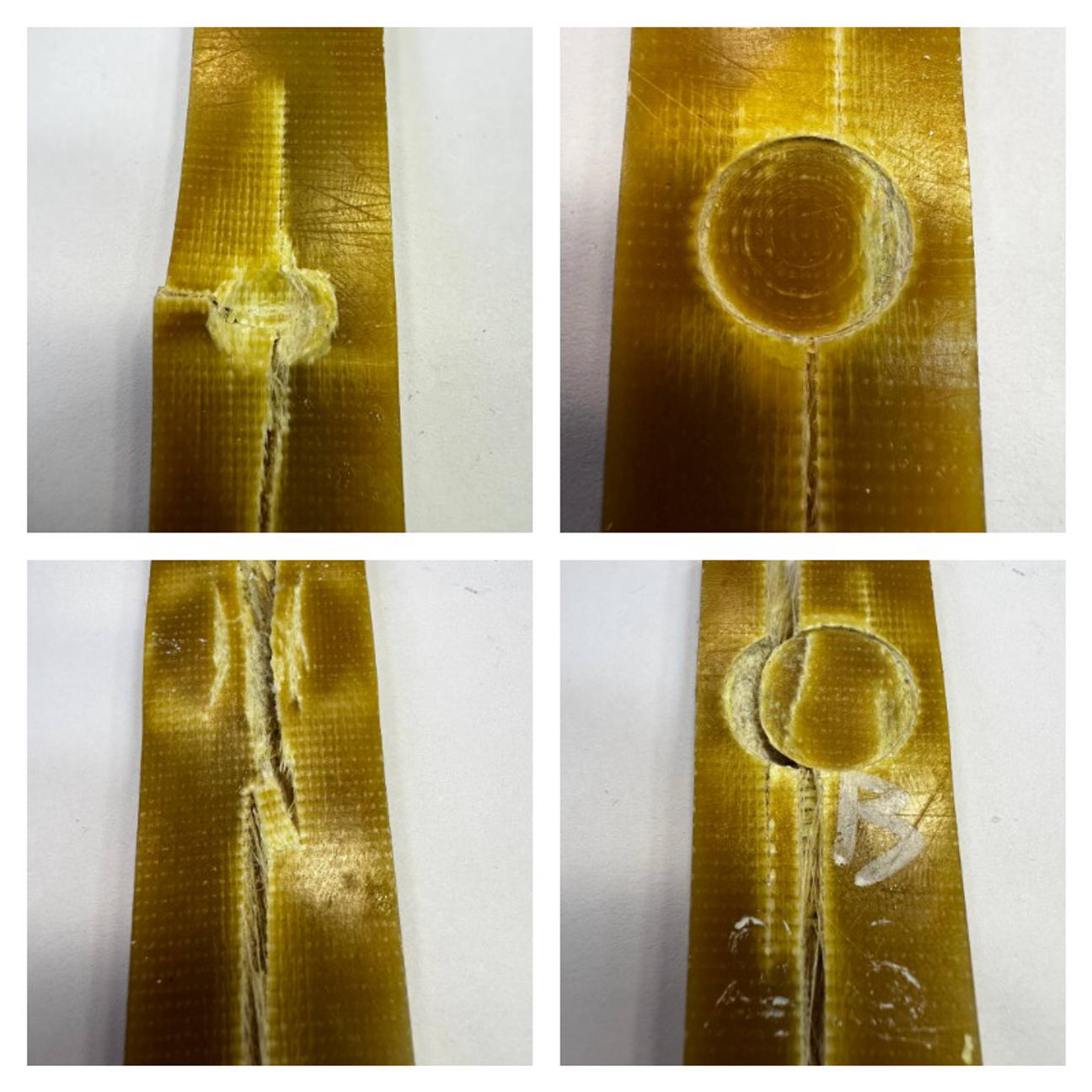

Дмитрий Лобанов, старший научный сотрудник Центра экспериментальной механики ПНИПУ, кандидат технических наук:

Дмитрий Лобанов, старший научный сотрудник Центра экспериментальной механики ПНИПУ, кандидат технических наук: Екатерина Чеботарева, младший научный сотрудник Центра экспериментальной механики ПНИПУ:

Екатерина Чеботарева, младший научный сотрудник Центра экспериментальной механики ПНИПУ: