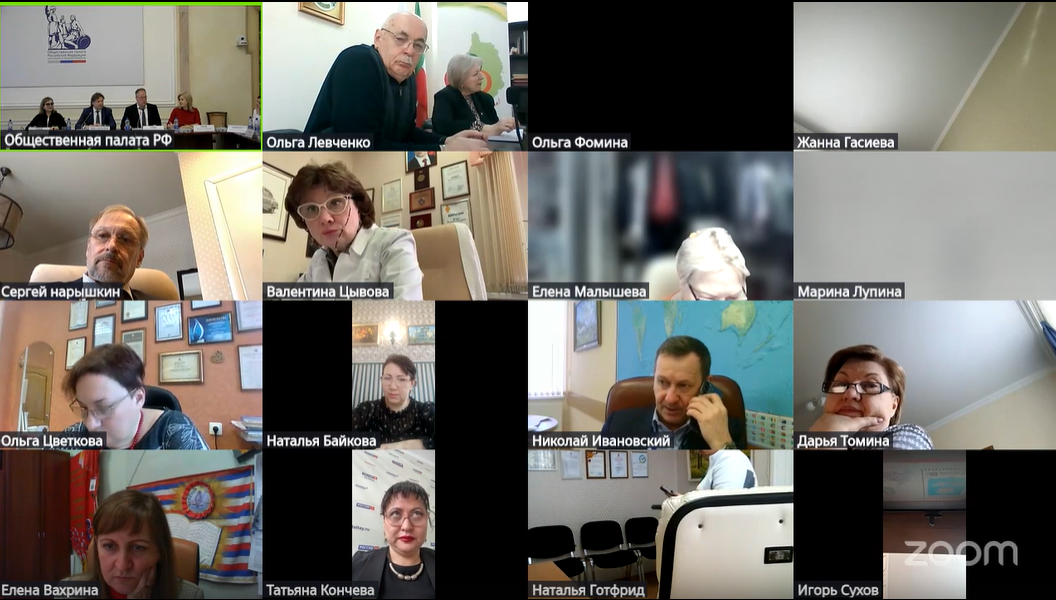

12 февраля в Общественной палате РФ состоялось нулевое чтение проекта Федерального закона № 1065607-8 «О внесении изменений в статьи 9 и 13 Федерального закона “Об основах общественного контроля в Российской Федерации”». Эксперты призвали не допустить исключения общественных советов при законодательных (представительных) органах субъектов РФ из перечня субъектов общественного контроля.

Авторы рассматриваемого законопроекта предлагают изменить императивный принцип формирования субъектов общественного контроля, закрепив положение, согласно которому решение о создании общественных советов принимается соответствующим законодательным органом самостоятельно. Инициатива вызвала активную дискуссию среди представителей гражданского общества.

Открывая дискуссию, председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова напомнила, что за 12 лет действия закона об общественном контроле в стране создан эффективный механизм общественного контроля за органами исполнительной власти как на федеральном, так и на региональном уровне. Что касается общественного контроля за законодательными ветвями власти, то он не так развит, признала она.

Председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова:

Председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова:

Более 10 лет назад был принят рамочный Федеральный закон «Об основах общественного контроля», который заложил правовые основы организации этого важнейшего механизма надзора за деятельностью органов власти. Он же оставил значительное пространство для дальнейшего нормотворчества, в том числе на региональном уровне.

За прошедшее десятилетие был создан, на мой взгляд, эффективный механизм общественного контроля. Сформирована необходимая нормативная база, регулирующая деятельность общественных советов при федеральных органах исполнительной власти.

Эти советы формируются Общественной палатой на конкурсной основе. Существуют регламент взаимодействия между Палатой и ведомствами, стандарт деятельности общественного совета и типовой кодекс этики его членов. Всё это — пример успешного формирования нового института гражданского общества.

Коллеги, которые присутствуют здесь с самого начала, подтвердят: начиналось всё непросто. У многих в федеральных органах исполнительной власти были большие сомнения в необходимости и эффективности такого контроля. Это было понятно тогда. Сегодня подобные сомнения, судя по законопроекту, есть у законодательных (представительных) органов власти субъектов РФ. Их позицию мы сегодня и обсудим.

Предлагаемая инициатива нарушает сам принцип общественного контроля, убежден заместитель Секретаря ОП РФ Владислав Гриб, один из основоположников и создателей федерального закона об основах общественного контроля. Он выразил надежду, что депутаты Госдумы не поддержат данный законопроект. Исключение общественных советов из перечня субъектов общественного контроля, по его мнению, создаст нежелательный прецедент: вслед за законодательными и другие органы власти могут захотеть, чтобы их исключили из объектов общественного контроля.

Заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации Гриб Владислав Валерьевич:

Заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации Гриб Владислав Валерьевич:

Я надеюсь, что эта позиция не будет поддержана. Почему?

Потому что предлагаемые изменения, если говорить упрощённо, звучат так: «Региональные депутаты хотят избежать общественного контроля». Это мог бы быть газетный заголовок, и, прошу заметить, в нём не было бы никакой натяжки. Почему?

Потому что законопроект предполагает исключить общественные советы при законодательных органах субъектов РФ из перечня субъектов общественного контроля. А дальше, наверное, другие органы власти скажут: «И нас исключите». И тогда объектов для общественного контроля может не остаться вовсе.

Я хочу понять логику инициаторов. Мы берём и предлагаем исключить законодательные органы из-под общественного контроля. На каком основании? Может быть, у народных избранников есть недоверие к самому институту общественного контроля? Чем они это обосновывают?

Это предложение нарушает базовые принципы контроля — его всеобщность и равенство перед ним для всех ветвей власти. Закону 12 лет. Никакого внятного обоснования такой селективности не приводится.

Может, на эти советы тратятся огромные деньги? Нет, это работа на общественных началах. Может, они кому-то мешают? Если есть обоснованные претензии к объективности конкретного совета — пожалуйтесь в Общественную палату, есть прокуратура, есть иные надзорные органы.

Я не вижу логики в том, чтобы выводить законодательные органы субъектов из-под общественного контроля. Какие обоснования? «Плохо работают»? Но для этого и существует контроль, чтобы улучшать работу. «Много финансов»? Опять же, это не так.

Напротив, в этих советах при законодательных собраниях зачастую работают авторитетнейшие люди.

С одной стороны, предлагается исключить эти советы из перечня субъектов контроля. С другой — в законе остаётся норма, что общественные советы могут создаваться при органах государственной власти субъектов и местного самоуправления.

Давайте определимся: что вам нужно? Если это будут советы, не являющиеся субъектами общественного контроля, — то кто они? Экспертные советы? Научные? Совет общественных помощников депутатов? Зачем тогда нужен пункт о их создании в законе об общественном контроле? Кто их будет создавать? Региональные общественные палаты? Но если это не субъекты контроля, то какой в них смысл с точки зрения данного закона?

Я разумных обоснований не вижу.

Кому мешает общественный контроль за законодательной властью и органами местного самоуправления? Скажите, чем он мешает?

Я надеюсь, что данный законопроект не будет поддержан Государственной Думой. Наша позиция, надеюсь, будет услышана.

Среди аргументов, озвученных заместителем председателя Московской городской думы Степаном Орловым, — отсутствие на федеральном уровне законодательной базы, определяющей четкий правовой статус общественных советов при законодательных (представительных) органах субъектов РФ, неурегулированность порядка их деятельности. Кроме того, отметил спикер, деятельность таких общественных советов может дублировать деятельность уже существующих органов общественного контроля.

«В рамках законопроекта предлагается четко установить, что создание общественного совета является правом, а не обязанностью законодательного органа», — сообщил он.

Общественного контроля много не бывает, убежден заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Он высоко оценил достижения гражданского общества России в этой сфере и предложил подумать над тем, как дать новый импульс развитию общественных советов при законодательных (представительных) органах субъектов РФ.

«В плане общественного звучания очень странно будет выглядеть сворачивание тех или иных форм общественного контроля в Российской Федерации», — подчеркнул депутат.

Категорически против инициативы выступил член ОП Московской области Иосиф Дискин. Почему целым рядом субъектов РФ, в которых указанные общественные советы не созданы, в течение 12 лет игнорируются нормы законодательства и какие проблемы хотят решить авторы инициативы, задается вопросами эксперт.

Рассмотреть возможность дифференцированного подхода, оставив право за столицей и городами федерального значения самостоятельно определять этот порядок, и перейти к обсуждению федерального стандарта общественного контроля предложил первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов. «Но вмешиваться кардинально, перечеркивая действующий институт общественного контроля, поспешно», — уверен член ОП РФ.

Появление данной инициативы — следствие непонимания сути и прямого назначения общественного контроля, предположил член Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, заместитель председателя Общественного совета при Законодательном Собрании Свердловской области Владимир Винницкий.

Подводя итоги, Алена Булгакова резюмировала, что дискуссия выявила вопросы сферы общественного контроля, которые долгое время оставались без обсуждения. По ее мнению, необходимо провести мониторинг региональной практики деятельности общественных советов при законодательных (представительных) органах субъектов РФ и региональной нормативно-правовой базы, определяющей эту деятельность.

«Мы заслушали разные позиции: авторов законодательной инициативы, представителей общественных палат регионов, экспертов, сами общественные советы при законодательных (представительных) органах, представителей органов власти. По результатам будут сформированы и направлены в Госдуму заключение и рекомендации Общественной палаты», — резюмировала модератор встречи.

Читать далее:

Круглый стол по повышению доступности транспортной инфраструктуры для семей с детьми

Общественный совет при Ространснадзоре вошел в группу «А» по итогам рейтинга Общественных советов при ФОИВ

🔹 Поделиться ВКонтакте

🔹 Поделиться в Telegram

Депутат Государственной Думы, член комитета по транспорту и строительству Виктор Дерябкин:

Депутат Государственной Думы, член комитета по транспорту и строительству Виктор Дерябкин: Министр транспорта Андрей Никитин:

Министр транспорта Андрей Никитин: Член комитета по транспорту, депутат Государственной думы восьмого созыва Руслан Лечхаджиев:

Член комитета по транспорту, депутат Государственной думы восьмого созыва Руслан Лечхаджиев:

Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, д.т.н. Михаил Якимов:

Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, д.т.н. Михаил Якимов:

Председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова:

Председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова: Заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации Гриб Владислав Валерьевич:

Заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации Гриб Владислав Валерьевич:

Член Общественного Совета при Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот) Юрий Чашков:

Член Общественного Совета при Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот) Юрий Чашков:

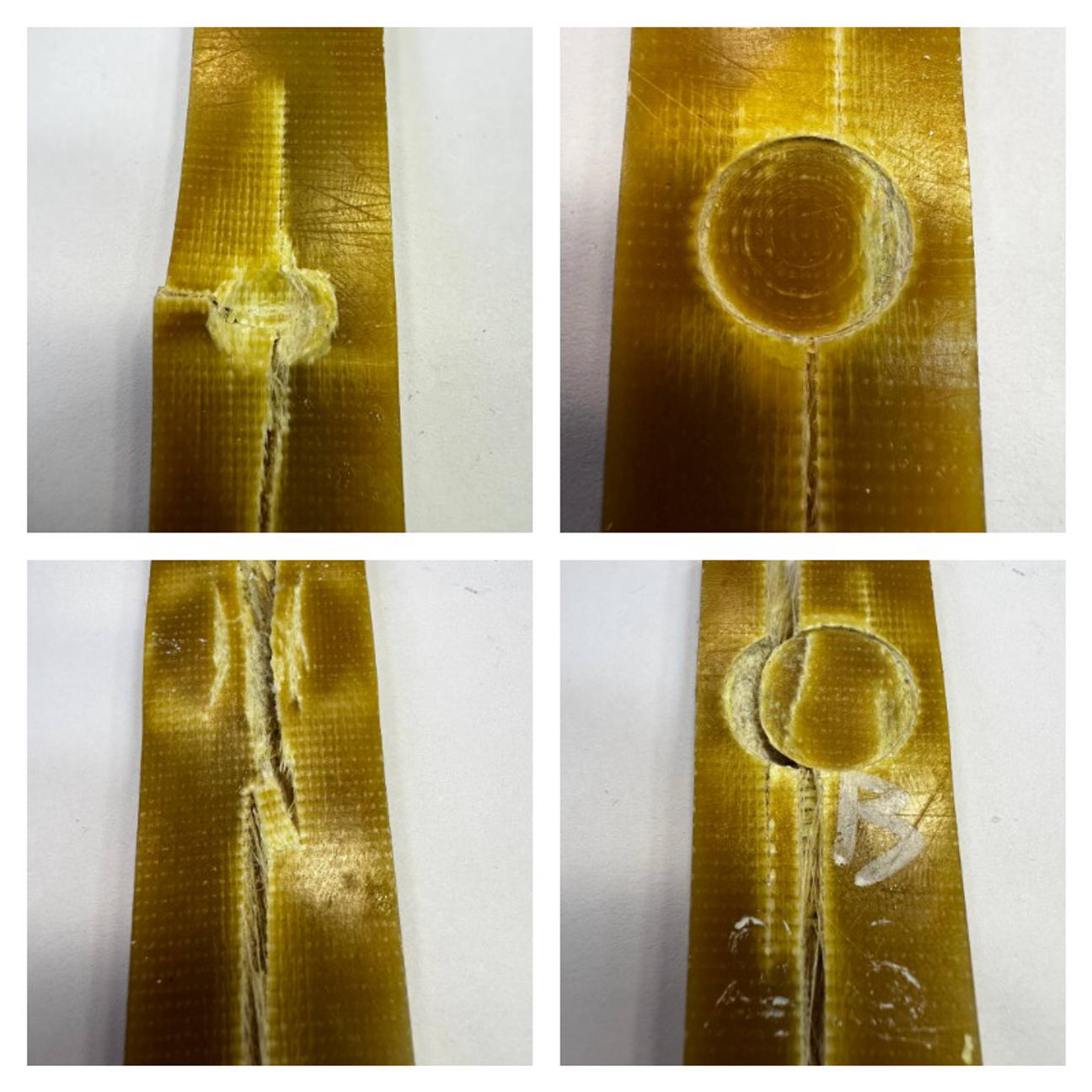

Дмитрий Лобанов, старший научный сотрудник Центра экспериментальной механики ПНИПУ, кандидат технических наук:

Дмитрий Лобанов, старший научный сотрудник Центра экспериментальной механики ПНИПУ, кандидат технических наук: Екатерина Чеботарева, младший научный сотрудник Центра экспериментальной механики ПНИПУ:

Екатерина Чеботарева, младший научный сотрудник Центра экспериментальной механики ПНИПУ:

Советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению Международного транспортно-логистического форума Антон Кобяков:

Советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению Международного транспортно-логистического форума Антон Кобяков: