Создание транспортного каркаса Новосибирской агломерации изменит качество жизни всех новосибирцев. Данный проект был презентовали в рамках транспортной недели. Идея создания единого транспортного кольца вокруг областного центра возникла не сегодня, но тянуть с ее реализацией больше нельзя. Основой станут три транспортных коридора. Северный обход уже завершен, Восточный – на стадии строительства. Замкнуть кольцо должен Юго-Западный транзит. Как заявил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, к его проектированию приступят в следующем году. Новая автодорога – это магистрали по две полосы в каждую сторону, многоуровневые развязки, общая протяженность – 26 километров.

«Объемы транзита грузов и пассажирских перевозок через наш регион из Европы в Юго-Восточную Азию постоянно растут. Ежегодно возрастает и поток туристов, направляющихся на юг – на известные алтайские курорты. Южный транзит замкнет кольцо вокруг Новосибирска и свяжет федеральные трассы Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт», значительно увеличит мощность транспортно-логистических коридоров Запад-Восток и Север-Юг», – отметил Андрей Травников.

Напомним, что первый этап Южного транзита уже готов: Бугринский мост через Обь был сдан в эксплуатацию в 2014 году. Созданы примыкающие к мосту многоуровневые развязки на правом и левом берегах с улицами Ватутина и Большевистской. Второй этап – это 22-километровая трасса с развязками, которая замкнёт создаваемое транспортное кольцо вокруг города, соединив Северный и Восточный обходы, перераспределит транспортные потоки на магистралях областного центра – Новосибирска. Предусмотрено обустройство на трассе от четырёх до шести полос движения с расчётной скоростью не менее 120 км/ч – участок протяженностью 14,2 км, будет соответствовать магистральной дороге I класса, восьмикилометровый участок трассы – IБ технической категории. Расчётная пропускная способность трассы составит до 120 тысяч автомобилей в сутки. Строительство Южного транзита будет проходить в четыре этапа, причем работы каждого из этапа будут проводиться независимо друг от друга. Так, на левом берегу предусмотрены транспортные развязки с автомобильными дорогами К-17 и Р-254, улицами Троллейная, Немировича-Данченко и Ватутина. На правом берегу – транспортная развязка с улицей Большевистской, улицей Доватора и Восточным обходом. Андрей Травников подчеркнул, что комплекс всех проектов позволит полностью сформировать транспортный каркас крупнейшей агломерации за Уралом, крупнейшего транспортного узла и обеспечить связь не только населенных пунктов Новосибирской области, но и прилегающих территорий. Развитая транспортная инфраструктура имеет особое значение для Новосибирской агломерации как для крупнейшего транспортного узла от Урала до Дальнего Востока.

Константин Димитров, министр транспорта Красноярского края рассказал о необходимых мега-проектах для развития региона.

Константин Димитров, министр транспорта Красноярского края рассказал о необходимых мега-проектах для развития региона.

«Мы видим несколько перспективных направлений развития транспортной системы региона и интеграции его в мировую российскую транспортную систему. В первую очередь, это инфраструктурный проект, который начался давно и, к сожалению, все еще не завершен — строительство железнодорожной линии Элегест-Кызыл- Курагино. Проект был задуман для повышения транспортной доступности республики Тыва, Хакассии и Красноярского края. Сегодня существует ряд необходимых решений федерального уровня. Таких как: создание на базе международного транспортно-логистического хаба площадки с особым режимом предпринимательской деятельности для развития транспортно-логистических услуг, выделение средств из федерального бюджета на строительство ж/д ветки от станции Бугач до аэропорта Красноярск, включение Красноярска в федеральный проект «Транспортно-логистические центры», завершение реконструкции перрона аэропорта и выполнение капитального ремонта».

Татьяна Рымар, руководитель комитета по транспорту Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение», в ходе доклада рассказала о значении формирования транспортного каркаса в Сибири.

Татьяна Рымар, руководитель комитета по транспорту Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение», в ходе доклада рассказала о значении формирования транспортного каркаса в Сибири.

«В Сибири транспортный комплекс представлен в полном объеме — имеется железнодорожный, автомобильный, водный и воздушный транспорт. При этом, отдельные субъекты Сибири выполняют большой объем транзитных перевозок. Огромные расстояние, высокие тарифы, а иногда и вовсе отсутствие необходимых каналов транспортировки создают серьезные препятствия для ведения любой экономической деятельности в регионе. Транспортный каркас -обеспечивает не только рынок сбыта, но и социальную обеспеченность жителей региона. В Сибири много труднодоступных населенных пунктов и порой авиация — единственный способ обеспечения транспортных сообщением жителей. В настоящий момент мы реализуем проект развития малой авиации внутрирегиональных авиаперевозок на территории Сибири. В этом проекте участвуют все субъекты Сибири».

Читайте далее:

Член комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией Владимир Коробчак также отметил, что следует установить для них более жёсткие стандарты обучения. И, может быть, добавить блоки по охране труда и другие дисциплины, за счёт чего увеличится срок обучения.

Член комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией Владимир Коробчак также отметил, что следует установить для них более жёсткие стандарты обучения. И, может быть, добавить блоки по охране труда и другие дисциплины, за счёт чего увеличится срок обучения.

Игорь Чубчиков, начальник отдела по транспорту мэрии Брянской городской администрации, выступил с докладом о пути развития пассажирских перевозок в городе.

Игорь Чубчиков, начальник отдела по транспорту мэрии Брянской городской администрации, выступил с докладом о пути развития пассажирских перевозок в городе.

Евгений Бедарев, первый заместитель главы города Новокузнецка, рассказал о ходе транспортной реформе в городе и переходе на брутто-контрактование в рамках Транспортной недели. (

Евгений Бедарев, первый заместитель главы города Новокузнецка, рассказал о ходе транспортной реформе в городе и переходе на брутто-контрактование в рамках Транспортной недели. (

Игорь Коваль, руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта, отметил: «Пару лет назад мы пытались робко заглянуть в будущее и смоделировать алгоритмы наших действий. Сегодня мы говорим о том, каким образом нам смоделировать алгоритмы наших действий с точки зрения того, чтобы соответствовать мировым стандартам, которые будут обуславливать экономическую составляющую деятельности ключевых российских компаний и найдут свое отражение в общем экономическом балансе страны. В канве транспортного баланса железнодорожный транспорт наиболее экологичный. На мой взгляд рынок вынужденно перейдет к определенному перераспределению грузов и пассажиропотоков. Происходить это будет на основании экологичности того или иного вида транспорта, особенно, если говорить о грузовых перевозках. При моделировании алгоритма действия на железнодорожном транспорте необходимо учитывать несколько направлений: снижение углеродного следа и зеленое финансирование проектов».

Игорь Коваль, руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта, отметил: «Пару лет назад мы пытались робко заглянуть в будущее и смоделировать алгоритмы наших действий. Сегодня мы говорим о том, каким образом нам смоделировать алгоритмы наших действий с точки зрения того, чтобы соответствовать мировым стандартам, которые будут обуславливать экономическую составляющую деятельности ключевых российских компаний и найдут свое отражение в общем экономическом балансе страны. В канве транспортного баланса железнодорожный транспорт наиболее экологичный. На мой взгляд рынок вынужденно перейдет к определенному перераспределению грузов и пассажиропотоков. Происходить это будет на основании экологичности того или иного вида транспорта, особенно, если говорить о грузовых перевозках. При моделировании алгоритма действия на железнодорожном транспорте необходимо учитывать несколько направлений: снижение углеродного следа и зеленое финансирование проектов». ектного офиса группы ВЭБ.РФ по развитию общественного транспорта Александр Кондрашов в своем докладе затронул тему мер для стимулирования развития экологически чистого транспорта и на примере город Красноярск объяснил, почему этот переход иногда бывает болезненным. «В Красноярске нет газовой трубы большого диаметра, которая бы позволяла перевести на газомоторное топливо общественный и личный транспорт. В то же время, в городе достаточно дешевое электричество, но в настоящий момент нет технологии, которая гарантированно в климатических условиях Красноярского края позволяли бы осуществить экономически оправданный переход на электрическую тягу на всех видах транспорта». Александр также отметил, что в стране есть меры, которые работают на стимуляцию перехода городов на экологичный общественный транспорт. «Россия — мировой лидер по ликвидации электрических транспортных систем за последние 30 лет. Во всем мире наблюдается обратная тенденция — трамвайный ренессанс. Ликвидация происходит по разным причинам: отсутствие долгосрочной стратегии, стимулов развития транспорта, для которого нужны «длинные деньги», зачастую ликвидация вызвана корыстными интересами. Сейчас ситуация меняется, в настоящий момент есть меры поддержки по реализации ESG-проектов в общественном транспорте: субсидия от Министерства природы, которая выделяется в соответствии с национальным проектом «Чистый воздух», а также субсидия на приобретение газомоторного автобуса, либо на приобретение подвижного состава электротранспорта». В завершении своего доклада представитель ВЭБ. РФ рассказал о своей личной позиции в отношении ликвидации троллейбусного транспорта в городе Москва. По его мнению, неважно, какими способами столица стала первым городом в мире по использованию экологически чистого транспорта, в то же время, Москва сегодня является примером для других городов в стране. Именно столичный заказ и вовлечение крупных компаний дали толчок развития зеленой повестки в сфере общественного транспорта.

ектного офиса группы ВЭБ.РФ по развитию общественного транспорта Александр Кондрашов в своем докладе затронул тему мер для стимулирования развития экологически чистого транспорта и на примере город Красноярск объяснил, почему этот переход иногда бывает болезненным. «В Красноярске нет газовой трубы большого диаметра, которая бы позволяла перевести на газомоторное топливо общественный и личный транспорт. В то же время, в городе достаточно дешевое электричество, но в настоящий момент нет технологии, которая гарантированно в климатических условиях Красноярского края позволяли бы осуществить экономически оправданный переход на электрическую тягу на всех видах транспорта». Александр также отметил, что в стране есть меры, которые работают на стимуляцию перехода городов на экологичный общественный транспорт. «Россия — мировой лидер по ликвидации электрических транспортных систем за последние 30 лет. Во всем мире наблюдается обратная тенденция — трамвайный ренессанс. Ликвидация происходит по разным причинам: отсутствие долгосрочной стратегии, стимулов развития транспорта, для которого нужны «длинные деньги», зачастую ликвидация вызвана корыстными интересами. Сейчас ситуация меняется, в настоящий момент есть меры поддержки по реализации ESG-проектов в общественном транспорте: субсидия от Министерства природы, которая выделяется в соответствии с национальным проектом «Чистый воздух», а также субсидия на приобретение газомоторного автобуса, либо на приобретение подвижного состава электротранспорта». В завершении своего доклада представитель ВЭБ. РФ рассказал о своей личной позиции в отношении ликвидации троллейбусного транспорта в городе Москва. По его мнению, неважно, какими способами столица стала первым городом в мире по использованию экологически чистого транспорта, в то же время, Москва сегодня является примером для других городов в стране. Именно столичный заказ и вовлечение крупных компаний дали толчок развития зеленой повестки в сфере общественного транспорта. Председатель правления ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонковидов рассказал, как компания работает со снижением углеродного следа при эксплуатации морского флота.

Председатель правления ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонковидов рассказал, как компания работает со снижением углеродного следа при эксплуатации морского флота.

«Цифровизация и трансформация транспортной системы в рамках агломераций не может происходить сама по себе и в отрыве от всего того, что происходит в городе. Сегодня на уровне города должны быть приняты все меры для того, чтобы связать все существующие тренды мобильности. Если они не будут связаны между собой, мы получим разнородные сектора жизнедеятельности города. В рамках создания интеллектуальных транспортных систем сегодня ведется оживленная деятельность. Объективно, то, что декларируется сейчас, на самом деле не является интеллектуальными транспортными системами. В основном речь идет об интеллектуализации инфраструктуры, и предполагается, что это и есть ИТС. С точки зрения агломерационного развития мы понимаем, что ИТС состоит как минимум из 3-ех глобальных частей: инфраструктура, транспортные средства, система перевозки. Удачным примером цифровизации систем перевозок является транспортная система «По пути», которая позволяет заказать автобус по нужному маршруту через мобильное приложение. Проект работает на территории Новой Москвы. Также в эту сеть входят средства индивидуальной мобильности – электросамокаты».

«Цифровизация и трансформация транспортной системы в рамках агломераций не может происходить сама по себе и в отрыве от всего того, что происходит в городе. Сегодня на уровне города должны быть приняты все меры для того, чтобы связать все существующие тренды мобильности. Если они не будут связаны между собой, мы получим разнородные сектора жизнедеятельности города. В рамках создания интеллектуальных транспортных систем сегодня ведется оживленная деятельность. Объективно, то, что декларируется сейчас, на самом деле не является интеллектуальными транспортными системами. В основном речь идет об интеллектуализации инфраструктуры, и предполагается, что это и есть ИТС. С точки зрения агломерационного развития мы понимаем, что ИТС состоит как минимум из 3-ех глобальных частей: инфраструктура, транспортные средства, система перевозки. Удачным примером цифровизации систем перевозок является транспортная система «По пути», которая позволяет заказать автобус по нужному маршруту через мобильное приложение. Проект работает на территории Новой Москвы. Также в эту сеть входят средства индивидуальной мобильности – электросамокаты». базе ФБУ «Росавтотранс» пилотного проекта по сбору, хранению, обработке и передаче информации при использовании тахографов с функцией автоматической передачи данных в режиме реального времени и устройств систем мониторинга, контроля и поддержания состояния работоспособности водителей в пути в контрольные органы с использованием существующих информационных систем, имеющих возможность обработки тахографической информации из АИС «ТК», в том числе путем создания новых тестовых подсистем и контуров.

базе ФБУ «Росавтотранс» пилотного проекта по сбору, хранению, обработке и передаче информации при использовании тахографов с функцией автоматической передачи данных в режиме реального времени и устройств систем мониторинга, контроля и поддержания состояния работоспособности водителей в пути в контрольные органы с использованием существующих информационных систем, имеющих возможность обработки тахографической информации из АИС «ТК», в том числе путем создания новых тестовых подсистем и контуров.

В ходе данного мероприятия были рассмотрены вопросы разработки проектов нормативно-правовых актов, правоприменительной практики и контрольно-надзорной деятельности на автомобильном транспорте, а также состоялось обсуждение следующих вопросов: цифровизация и регулирование в пассажирской автотранспортной отрасли, роль регионов в применении цифровых технологий в организации пассажирских перевозок, обеспечении их качества и транспортной безопасности, комплексное решение для управления городским общественным транспортом, повышение контроля за техническим состоянием транспортных средств путем внедрения цифровых технологий в работу пунктов технического контроля и создание ресурсов ГИБДД МВД, взаимодействие системы ЭРА-ГЛОНАСС, региональных/муниципальных навигационно – информационных центров и Госавтодорнадзора в обеспечении выполнения лицензионных требований, применение тахографов и осуществление постоянного автоматического контроля режима труда и отдыха водителя, влияние на формирование объема перевозок на регулярных маршрутах.

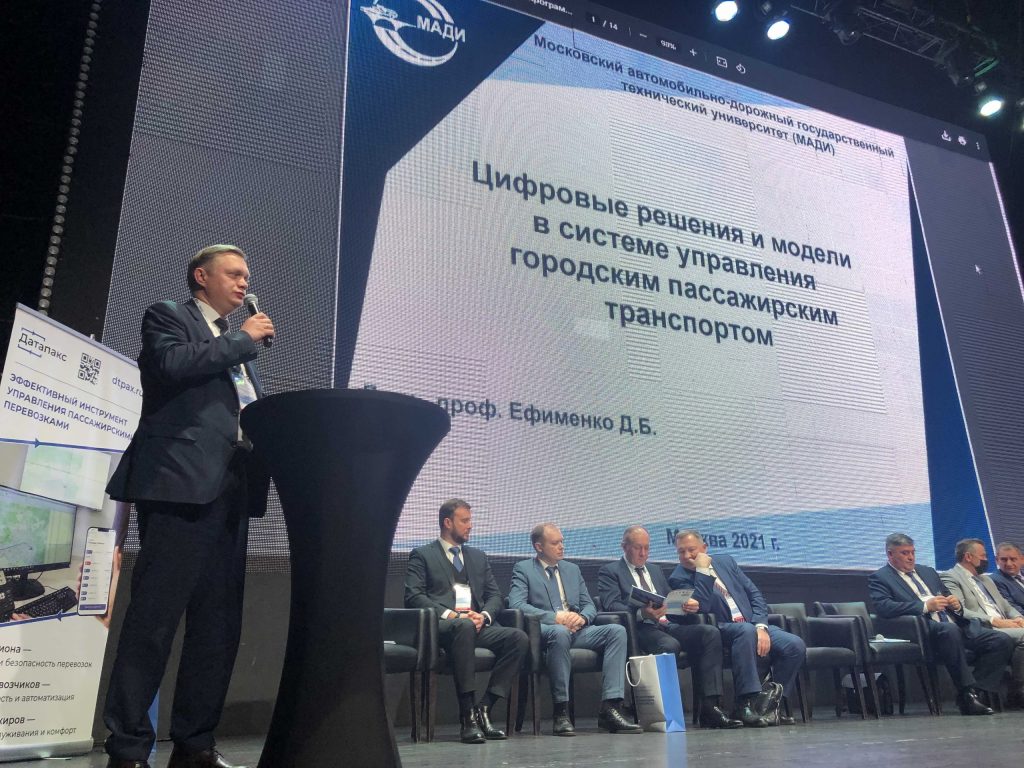

В ходе данного мероприятия были рассмотрены вопросы разработки проектов нормативно-правовых актов, правоприменительной практики и контрольно-надзорной деятельности на автомобильном транспорте, а также состоялось обсуждение следующих вопросов: цифровизация и регулирование в пассажирской автотранспортной отрасли, роль регионов в применении цифровых технологий в организации пассажирских перевозок, обеспечении их качества и транспортной безопасности, комплексное решение для управления городским общественным транспортом, повышение контроля за техническим состоянием транспортных средств путем внедрения цифровых технологий в работу пунктов технического контроля и создание ресурсов ГИБДД МВД, взаимодействие системы ЭРА-ГЛОНАСС, региональных/муниципальных навигационно – информационных центров и Госавтодорнадзора в обеспечении выполнения лицензионных требований, применение тахографов и осуществление постоянного автоматического контроля режима труда и отдыха водителя, влияние на формирование объема перевозок на регулярных маршрутах. Исполняющий обязанности ректора университета, д.т.н., профессор Дмитрий Борисович Ефименко принял участие в качестве спикера блока «Комплексное решение для управления городским общественным транспортом. Практическое внедрение цифровых инноваций. Модель «брутто-контрактов». В рамках доклада на тему «Цифровые решения и модели в системе управления городским пассажирским транспортом» Дмитрий Борисович рассказал о трендах в цифровых решениях и моделях в системе управления городским пассажирским транспортом:

Исполняющий обязанности ректора университета, д.т.н., профессор Дмитрий Борисович Ефименко принял участие в качестве спикера блока «Комплексное решение для управления городским общественным транспортом. Практическое внедрение цифровых инноваций. Модель «брутто-контрактов». В рамках доклада на тему «Цифровые решения и модели в системе управления городским пассажирским транспортом» Дмитрий Борисович рассказал о трендах в цифровых решениях и моделях в системе управления городским пассажирским транспортом:

Кирилл Богданов, заместитель Министра транспорта Российской Федерации, председатель наблюдательного совета ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ), так прокомментировал будущее беспилотного транспорта: «Хотим мы или не хотим, но беспилотники точно будут на наших дорогах. Уверен в том, что вскоре — в 30, 35, 40 году — вам, чтобы порулить своей собственной машиной нужно будет ехать в резервацию или на полигон, — отметил заместитель министра, продолжив доклад о беспилотном маршруте Москва-Санкт-Петербург. — Проект «Беспилотные логистические коридоры» включен в Стратегию цифровой трансформации транспортной отрасли, которую в этом году утвердили на президиуме Правительственной комиссии. Он также включен в перечень инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 году. Министерство транспорта РФ уже заключило 12 соглашений как с российскими, так и с зарубежными компаниями. Мы надеемся, что Россия будет не просто страной, которая находится в технологическом тренде, но и будет непосредственно формировать эти тренды. Сегодня существует много барьеров внедрения магистральных грузовых беспилотных перевозок. Это риски эксплуатации, различные стандарты, высокая стоимость создания цифровой инфраструктуры, высокие риски для бизнеса. На трассе М-11 планируется только оператор дороги ГК «Автодор» и несколько коммерческих операторов. При развитии в дальнейшем понадобится единый государственный оператор беспилотного движения. Государственный оператор беспилотного движения и оператор дороги — это те организации, кто выдает ограничение для движения беспилотников. К примеру, впереди голодед и всем транспортным средствам необходимо снизить скорость. Водитель, кстати, это предупреждение может проигнорировать, а для беспилотника — это приказ. Непосредственное управление беспилотным грузовым автомобилем осуществляют коммерческие операторы перевозки. На сегодняшний день для трассы М-11, а она выбрана как проект-маяк, мы видим такую модель магистральной перевозки, когда от склада до некой точки на трассе М-11 фуру везет водитель, далее он ее перецепляет на беспилотник, который прибудет на следующую точку на трассе М-11, где его переподключат к управляемому грузовому транспорту. Скорее всего трассы М-11 будет недостаточно, чтобы перевозчику было выгодно осуществлять беспилотную грузовую перевозку».

Кирилл Богданов, заместитель Министра транспорта Российской Федерации, председатель наблюдательного совета ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ), так прокомментировал будущее беспилотного транспорта: «Хотим мы или не хотим, но беспилотники точно будут на наших дорогах. Уверен в том, что вскоре — в 30, 35, 40 году — вам, чтобы порулить своей собственной машиной нужно будет ехать в резервацию или на полигон, — отметил заместитель министра, продолжив доклад о беспилотном маршруте Москва-Санкт-Петербург. — Проект «Беспилотные логистические коридоры» включен в Стратегию цифровой трансформации транспортной отрасли, которую в этом году утвердили на президиуме Правительственной комиссии. Он также включен в перечень инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 году. Министерство транспорта РФ уже заключило 12 соглашений как с российскими, так и с зарубежными компаниями. Мы надеемся, что Россия будет не просто страной, которая находится в технологическом тренде, но и будет непосредственно формировать эти тренды. Сегодня существует много барьеров внедрения магистральных грузовых беспилотных перевозок. Это риски эксплуатации, различные стандарты, высокая стоимость создания цифровой инфраструктуры, высокие риски для бизнеса. На трассе М-11 планируется только оператор дороги ГК «Автодор» и несколько коммерческих операторов. При развитии в дальнейшем понадобится единый государственный оператор беспилотного движения. Государственный оператор беспилотного движения и оператор дороги — это те организации, кто выдает ограничение для движения беспилотников. К примеру, впереди голодед и всем транспортным средствам необходимо снизить скорость. Водитель, кстати, это предупреждение может проигнорировать, а для беспилотника — это приказ. Непосредственное управление беспилотным грузовым автомобилем осуществляют коммерческие операторы перевозки. На сегодняшний день для трассы М-11, а она выбрана как проект-маяк, мы видим такую модель магистральной перевозки, когда от склада до некой точки на трассе М-11 фуру везет водитель, далее он ее перецепляет на беспилотник, который прибудет на следующую точку на трассе М-11, где его переподключат к управляемому грузовому транспорту. Скорее всего трассы М-11 будет недостаточно, чтобы перевозчику было выгодно осуществлять беспилотную грузовую перевозку». Владислав Федулов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, заявил, что Министерство видит в беспилотниках огромный рынок и одновременно вызов: «Мы считаем, что беспилотники — это огромный рынок, который открывается перед Российской Федерацией и это не только сами автомобили, но и все, что сопутствует: эксплуатация, логистика, новые логистические коридоры, склады, дополнительные сервисы, о которых мы пока даже не подозреваем. С другой стороны, это вызов, прежде всего по трудовым отношениям — некоторые профессии будут исчезать. Соответственно, у Правительства широкий набор инструментов и переобучения и переквалификации по различным направлениям. Мы пытаемся купировать те проблемы, которые могут возникнуть в горизонте нескольких десятилетий. Что касается самого экспериментального режима, закон был принят год назад, а его инициаторами стал бизнес, который понимает, что внедрить технологии в режиме действующего национального законодательства не удастся. Проект-постановление по внедрению беспилотных такси Яндекса будет внесен в ноябре и будет утверждаться Правительством.

Владислав Федулов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, заявил, что Министерство видит в беспилотниках огромный рынок и одновременно вызов: «Мы считаем, что беспилотники — это огромный рынок, который открывается перед Российской Федерацией и это не только сами автомобили, но и все, что сопутствует: эксплуатация, логистика, новые логистические коридоры, склады, дополнительные сервисы, о которых мы пока даже не подозреваем. С другой стороны, это вызов, прежде всего по трудовым отношениям — некоторые профессии будут исчезать. Соответственно, у Правительства широкий набор инструментов и переобучения и переквалификации по различным направлениям. Мы пытаемся купировать те проблемы, которые могут возникнуть в горизонте нескольких десятилетий. Что касается самого экспериментального режима, закон был принят год назад, а его инициаторами стал бизнес, который понимает, что внедрить технологии в режиме действующего национального законодательства не удастся. Проект-постановление по внедрению беспилотных такси Яндекса будет внесен в ноябре и будет утверждаться Правительством.  наблюдательного совета Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», рассказала про инвестиции и коммерциализацию цифровой инфраструктуры и сервисов беспилотных логистических коридоров: «На данный момент мы работаем над финансовой моделью операторов инфраструктуры. Сегодня перевозчики ждут некого предложения от оператора инфраструктуры, который должен обозначить стоимость. Любая технология в начале своего пути требует инвестиций, которые имеют определенный срок возврата. По нашим данным, рассчитывать на прибыль в части инфраструктуры от беспилотного транспорта ГК „Автодор“ может в срок от 10 лет. Основным фактором положительного экономического эффекта является объем и спрос на эту технологию.

наблюдательного совета Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», рассказала про инвестиции и коммерциализацию цифровой инфраструктуры и сервисов беспилотных логистических коридоров: «На данный момент мы работаем над финансовой моделью операторов инфраструктуры. Сегодня перевозчики ждут некого предложения от оператора инфраструктуры, который должен обозначить стоимость. Любая технология в начале своего пути требует инвестиций, которые имеют определенный срок возврата. По нашим данным, рассчитывать на прибыль в части инфраструктуры от беспилотного транспорта ГК „Автодор“ может в срок от 10 лет. Основным фактором положительного экономического эффекта является объем и спрос на эту технологию.

Руководитель проектного офиса группы ВЭБ.РФ по развитию общественного транспорта Александр Кондрашов подробно рассказал о преимуществах брутто-контрактов.

Руководитель проектного офиса группы ВЭБ.РФ по развитию общественного транспорта Александр Кондрашов подробно рассказал о преимуществах брутто-контрактов. Екатерина Брязгина, и.о. заместителя генерального директора ФАУ «РОСДОРНИИ», рассказала о кейсе брутто-контрактов в городе Астрахань.

Екатерина Брязгина, и.о. заместителя генерального директора ФАУ «РОСДОРНИИ», рассказала о кейсе брутто-контрактов в городе Астрахань.

В рамках выступления генеральный директор ГУП «Мосгортранс»Николай Асаул рассказал о положительном опыте, полученном ГУП «Мосгортранс» за время пандемии. Он отметил, что некоторые меры можно сохранить и в будущем.

В рамках выступления генеральный директор ГУП «Мосгортранс»Николай Асаул рассказал о положительном опыте, полученном ГУП «Мосгортранс» за время пандемии. Он отметил, что некоторые меры можно сохранить и в будущем. перевозок у нас снизилось на 35% по отношению к обычному уровню. Сегодня темпы восстановления перевозки, на мой взгляд, крайне малы, то есть сейчас мы возим на 21% меньше по отношению к 2019 году. Поэтому на фоне отсутствия восстановленного пассажиропотока речь идет о недополученных в 2020 году доходах в размере примерно 7,5 млрд рублей. Центром стратегического развития и Петербургским метрополитеном совместными усилиями разработана методология, как документ, в рамках которого создается стратегия на 2020-2035 годы для петербургской подземки. Основные приоритеты этой стратегии − безопасность перевозок, клиентоориентированность, эффективность работы предприятия, развитие персонала и социальная ответственность. «Что касается реализованных проектов, то, наверное, вы слышали о большом проекте- закупке подвижного состава для петербургского метрополитена, это 950 вагонов, и в рамках различных схем закупки мы сейчас с комитетом по транспорту отработали техническое задание», − подчеркнул Евгений Козин.

перевозок у нас снизилось на 35% по отношению к обычному уровню. Сегодня темпы восстановления перевозки, на мой взгляд, крайне малы, то есть сейчас мы возим на 21% меньше по отношению к 2019 году. Поэтому на фоне отсутствия восстановленного пассажиропотока речь идет о недополученных в 2020 году доходах в размере примерно 7,5 млрд рублей. Центром стратегического развития и Петербургским метрополитеном совместными усилиями разработана методология, как документ, в рамках которого создается стратегия на 2020-2035 годы для петербургской подземки. Основные приоритеты этой стратегии − безопасность перевозок, клиентоориентированность, эффективность работы предприятия, развитие персонала и социальная ответственность. «Что касается реализованных проектов, то, наверное, вы слышали о большом проекте- закупке подвижного состава для петербургского метрополитена, это 950 вагонов, и в рамках различных схем закупки мы сейчас с комитетом по транспорту отработали техническое задание», − подчеркнул Евгений Козин. Начальник Центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения (ЦВСМ) ОАО «РЖД» Дмитрий Катцын в ходе дискуссии сообщил о планах по распространению столичного опыта организации городской электрички на другие города. «Мы имеем очень успешный опыт реализации в Москве такого явления как городская электричка. МЦК, запуск двух МЦД, в перспективе – пяти МЦД. Этот опыт оказался настолько успешным, что он сегодня рассматривается на федеральном уровне как будущая федеральная инициатива по развитию транспортной системы крупных городов. По результатам заседания Государственного совета РФ 19 октября президентом подписано поручение рассмотреть на заседании Правительственной комиссии по транспорту вопрос об использовании железнодорожной инфраструктуры для развития городского железнодорожного транспорта. Уже подписан определённый документ с Санкт-Петербургом, и мы будем это распространять», – отметил Дмитрий Катцын, добавив, что развитие московских диаметров объединяет 17 городов.

Начальник Центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения (ЦВСМ) ОАО «РЖД» Дмитрий Катцын в ходе дискуссии сообщил о планах по распространению столичного опыта организации городской электрички на другие города. «Мы имеем очень успешный опыт реализации в Москве такого явления как городская электричка. МЦК, запуск двух МЦД, в перспективе – пяти МЦД. Этот опыт оказался настолько успешным, что он сегодня рассматривается на федеральном уровне как будущая федеральная инициатива по развитию транспортной системы крупных городов. По результатам заседания Государственного совета РФ 19 октября президентом подписано поручение рассмотреть на заседании Правительственной комиссии по транспорту вопрос об использовании железнодорожной инфраструктуры для развития городского железнодорожного транспорта. Уже подписан определённый документ с Санкт-Петербургом, и мы будем это распространять», – отметил Дмитрий Катцын, добавив, что развитие московских диаметров объединяет 17 городов.