В масштабные инвестиционные проекты новой Москвы вложат 18 миллиардов рублей, там планируют реализовать пять крупных проектов, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы. «На эти средства построены станции метрополитена, новые дороги, объекты инженерной инфраструктуры. Мы рассчитываем на то, что к 2035 году в развитие новых территорий будет вложено около 7 триллионов рублей», — отметил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Председатель Гильдии операторов и разработчиков инфраструктурных проектов при Московской торгово—промышленной палате Анна Краснова-Роттман рассказала об инфраструктурном транспортном инвестпроекте Московского региона. Он состоит из трех секций – общественного транспорта, инновационного транспорта и инфраструктурных транспортных объектов. По словам Анны проект имеет большое значение для Московской агломерации в целом и для развития малого и среднего бизнеса в частности. «В секцию общественного транспорта входит создание и реконструкция легкого рельсового транспорта, переоборудование автобусов под газомоторное топливо с созданием заправочной инфраструктуры, создание и реконструкция троллейбусных парков и инфраструктуры с закупкой подвижного состава, а с учетом запуска электробусов в Москве, предполагаю, что проект будет только развиваться. Второй сегмент — проекты инфраструктурных транспортных объектов, в которых роль малого и среднего бизнеса в формате государственно-частного партнерства является ключевой. Это прежде всего создание транспортно-пересадочных узлов и всего, что входит в эту инфраструктуру, реконструкция существующих автовокзалов и железнодорожных вокзалов, создание зон придорожного сервиса, строительство разноуровневых переходов, площадок и парковок. Практика показала, что выверенные программы между администрациями городов и частным бизнесом, как правило, позволяют довести экономию любого проекта до 50%. Секция 3 предполагает развитие инновационного транспорта, строительство канатных дорог, и проекты строительства малой мобильности. Наш флагманский проект — это линии легкорельсового транспорта на территории Московской области с выходом в Москву по направлению «Щербинка»-«Видное»-«Молоково»-«Лыткарино»-«Котельники»-«Люберцы», протяженностью 48км. Это первая концессия на территории Московской области и это не просто концессия, а частая концессионная инициатива — проект полностью инициирован бизнесом. Все предварительные изыскания и проработки ведет компания инициатор. Сейчас завершается подготовка документов, и мы планируем до конца года внести проект в Правительство Московской области, тем самым запустив его реализацию. Выгоды от реализации проекта очевидны: это и транспортное обеспечение новостроек южного Подмосковья, и ускоренное социально-экономическое и градостроительное развитие, и развитие комфортной городской инфраструктуры и создание новых рабочих мест в Московской области. Эта линия обеспечивает подвоз пассажиров на линии МЦД-3 и МЦД-5. Мы понимаем, что построив линию, территории Московской области начнут активно развиваться, пассажиропоток на Москву снизится и активизируется социально-экономическое развитие этих территорий. Для Москвы очень важно снижение маятниковой миграции в/из Москвы. Проект разгрузит автомобильную дорогу А-105 «Подъезд к аэропорту Домодедово»- большое число жителей прилегающих районов пользуются этой дорогой, как единственной транспортной магистралью, объединяющей эту территорию Московской области с Москвой. Это и разгрузка транспортной сети Москвы в целом, потому что столица используется Московской областью как транзитным коридором. Введя в эксплуатацию эту линию, мы обеспечиваем появление нового транспортного коридора в обход Москвы, чем существенно помогаем Москве переориентировать потоки». По словам Анны при положительном решении Правительства Московской области, первый этап проекта по направлению «Видное»-«Молоково» может быть завершен уже к 2025 году.

Председатель Гильдии операторов и разработчиков инфраструктурных проектов при Московской торгово—промышленной палате Анна Краснова-Роттман рассказала об инфраструктурном транспортном инвестпроекте Московского региона. Он состоит из трех секций – общественного транспорта, инновационного транспорта и инфраструктурных транспортных объектов. По словам Анны проект имеет большое значение для Московской агломерации в целом и для развития малого и среднего бизнеса в частности. «В секцию общественного транспорта входит создание и реконструкция легкого рельсового транспорта, переоборудование автобусов под газомоторное топливо с созданием заправочной инфраструктуры, создание и реконструкция троллейбусных парков и инфраструктуры с закупкой подвижного состава, а с учетом запуска электробусов в Москве, предполагаю, что проект будет только развиваться. Второй сегмент — проекты инфраструктурных транспортных объектов, в которых роль малого и среднего бизнеса в формате государственно-частного партнерства является ключевой. Это прежде всего создание транспортно-пересадочных узлов и всего, что входит в эту инфраструктуру, реконструкция существующих автовокзалов и железнодорожных вокзалов, создание зон придорожного сервиса, строительство разноуровневых переходов, площадок и парковок. Практика показала, что выверенные программы между администрациями городов и частным бизнесом, как правило, позволяют довести экономию любого проекта до 50%. Секция 3 предполагает развитие инновационного транспорта, строительство канатных дорог, и проекты строительства малой мобильности. Наш флагманский проект — это линии легкорельсового транспорта на территории Московской области с выходом в Москву по направлению «Щербинка»-«Видное»-«Молоково»-«Лыткарино»-«Котельники»-«Люберцы», протяженностью 48км. Это первая концессия на территории Московской области и это не просто концессия, а частая концессионная инициатива — проект полностью инициирован бизнесом. Все предварительные изыскания и проработки ведет компания инициатор. Сейчас завершается подготовка документов, и мы планируем до конца года внести проект в Правительство Московской области, тем самым запустив его реализацию. Выгоды от реализации проекта очевидны: это и транспортное обеспечение новостроек южного Подмосковья, и ускоренное социально-экономическое и градостроительное развитие, и развитие комфортной городской инфраструктуры и создание новых рабочих мест в Московской области. Эта линия обеспечивает подвоз пассажиров на линии МЦД-3 и МЦД-5. Мы понимаем, что построив линию, территории Московской области начнут активно развиваться, пассажиропоток на Москву снизится и активизируется социально-экономическое развитие этих территорий. Для Москвы очень важно снижение маятниковой миграции в/из Москвы. Проект разгрузит автомобильную дорогу А-105 «Подъезд к аэропорту Домодедово»- большое число жителей прилегающих районов пользуются этой дорогой, как единственной транспортной магистралью, объединяющей эту территорию Московской области с Москвой. Это и разгрузка транспортной сети Москвы в целом, потому что столица используется Московской областью как транзитным коридором. Введя в эксплуатацию эту линию, мы обеспечиваем появление нового транспортного коридора в обход Москвы, чем существенно помогаем Москве переориентировать потоки». По словам Анны при положительном решении Правительства Московской области, первый этап проекта по направлению «Видное»-«Молоково» может быть завершен уже к 2025 году.

Развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) и привлечение частных инвестиций в инфраструктурные отрасли является одним из приоритетных направлений инвестиционной политики Москвы и Московской области. Отметим, что сумма контрактов, заключенных на условиях ГЧП в Москве, в 2013–2017 гг. составила 700 млрд рублей, 65 млрд из них составляют концессионные проекты, одним из которых является строительство Северного дублера Кутузовского проекта, а 309,5 млрд рублей – контракты жизненного цикла на поставку и обслуживание подвижного состава метрополитена и городского наземного транспорта. По данным Министерства транспорта, сегодня свыше 11 процентов всех инвестиций в стране направляется в транспортный комплекс. Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы делает акцент — в ближайшие годы наибольшим потенциалом для реализации в Москве на условиях ГЧП будут обладать проекты в сфере развития инфраструктуры транспортной системы города: контракты жизненного цикла по современным транспортным средствам и системам, концессионные проекты по созданию объектов внутригородской транспортной инфраструктуры и создание транспортно-пересадочных узлов на территории города.

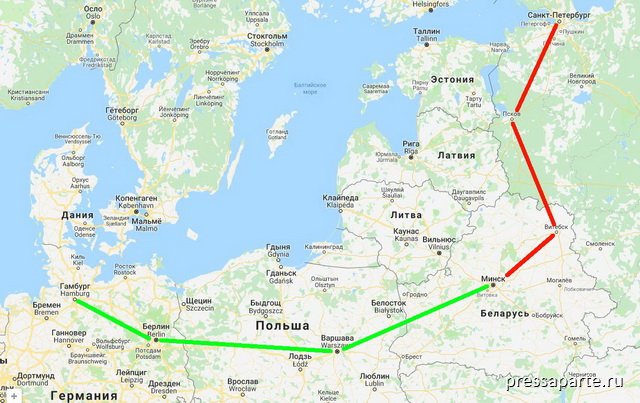

«Постоянный комитет Союзного государства взял в проработку идею строительства магистрали, была разработана бизнес-модель, проведены консультации в четырех государствах, по территории которых может пройти магистраль. Везде отношение к этому проекту положительное. Если он будет реализован, то станет крупнейшим проектом высокоскоростной магистрали на европейском континенте. К проекту магистрали Санкт-Петербург — Минск — Варшава — Гамбург протяженностью почти 2,5 тыс. км проявили большой интерес банковские и финансовые структуры. Мы предложили модель частно-государственного партнерства в основном с опорой на частные финансы, — сказал госсекретарь. — Из Санкт-Петербурга в Минск поезд сейчас идет 13-14 часов, нам надо уже переходить на новый технологический уровень, причем сразу на самый высокий. Сейчас проект прорабатывается на уровне правительств», — подчеркнул Григорий Рапота.

«Постоянный комитет Союзного государства взял в проработку идею строительства магистрали, была разработана бизнес-модель, проведены консультации в четырех государствах, по территории которых может пройти магистраль. Везде отношение к этому проекту положительное. Если он будет реализован, то станет крупнейшим проектом высокоскоростной магистрали на европейском континенте. К проекту магистрали Санкт-Петербург — Минск — Варшава — Гамбург протяженностью почти 2,5 тыс. км проявили большой интерес банковские и финансовые структуры. Мы предложили модель частно-государственного партнерства в основном с опорой на частные финансы, — сказал госсекретарь. — Из Санкт-Петербурга в Минск поезд сейчас идет 13-14 часов, нам надо уже переходить на новый технологический уровень, причем сразу на самый высокий. Сейчас проект прорабатывается на уровне правительств», — подчеркнул Григорий Рапота. Бывший член парламента Белоруссии, политолог и журналист Александр Зимовский считает, что на предложение найдутся желающие: «На сегодняшний день Белоруссия даже отменила несколько поездов, которые ранее связывали города республики с Санкт-Петербургом. Поэтому нельзя сказать, чтобы много народу пользовалось железнодорожным транспортом, чтобы попасть из Минска в Петербург и наоборот. Вообще же, по неофициальным оценкам, в Московской агломерации работает несколько сотен тысяч белорусских рабочих, в Санкт-Петербурге и Ленобласти эта цифра может составлять до ста тысяч человек. Все эти простые белорусские люди с заработанными российскими рублями, гипотетически, могут в итоге сформировать устойчивый спрос на регулярные перевозки».

Бывший член парламента Белоруссии, политолог и журналист Александр Зимовский считает, что на предложение найдутся желающие: «На сегодняшний день Белоруссия даже отменила несколько поездов, которые ранее связывали города республики с Санкт-Петербургом. Поэтому нельзя сказать, чтобы много народу пользовалось железнодорожным транспортом, чтобы попасть из Минска в Петербург и наоборот. Вообще же, по неофициальным оценкам, в Московской агломерации работает несколько сотен тысяч белорусских рабочих, в Санкт-Петербурге и Ленобласти эта цифра может составлять до ста тысяч человек. Все эти простые белорусские люди с заработанными российскими рублями, гипотетически, могут в итоге сформировать устойчивый спрос на регулярные перевозки».

В первой сессии выступил Дмитрий Осиповский, заместитель директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России. Дмитрий выступил с докладом «Государственная политика в области использования средств индивидуальной мобильности», в котором подчеркнул, что поправки в правила дорожного движения будут предусматривать приоритет пешехода перед лицом, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, а также, что основная инфраструктура СИМ – велотранспортная.

В первой сессии выступил Дмитрий Осиповский, заместитель директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России. Дмитрий выступил с докладом «Государственная политика в области использования средств индивидуальной мобильности», в котором подчеркнул, что поправки в правила дорожного движения будут предусматривать приоритет пешехода перед лицом, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, а также, что основная инфраструктура СИМ – велотранспортная. В продолжение сессии выступил начальник Научного центра БДД МВД России Дмитрий Митрошин — он рассказал об обеспечении безопасности немоторизованных участников дорожного движения средств индивидуальной мобильности. Начальник Научного центра БДД МВД предоставил актуальную статистику аварийности с участием немоторизированного транспорта, где можно заметить значительный рост количества ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Дмитрий Митрошин также выделил пять причин аварийности: отсутствие правового регулирования, недостатки инфраструктуры, низкая заметность в дорожном движении, высокая скорость передвижения и отсутствие опыта у пользователей.

В продолжение сессии выступил начальник Научного центра БДД МВД России Дмитрий Митрошин — он рассказал об обеспечении безопасности немоторизованных участников дорожного движения средств индивидуальной мобильности. Начальник Научного центра БДД МВД предоставил актуальную статистику аварийности с участием немоторизированного транспорта, где можно заметить значительный рост количества ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Дмитрий Митрошин также выделил пять причин аварийности: отсутствие правового регулирования, недостатки инфраструктуры, низкая заметность в дорожном движении, высокая скорость передвижения и отсутствие опыта у пользователей. Далее выступил Председатель МОД «Союз пешеходов»Владимир Соколов с докладом об индивидуальном электротранспорте. В своем выступлении Владимир критиковал проект поправок в правила дорожного движения в связи с непризнанием средств индивидуальной мобильности транспортными средствами. Председатель «Союза пешеходов» видит в таком решении ущемление прав пешеходов и считает недопустимым снижение степени защищенности и безопасности пешеходов из-за травматизма по причине наездов на них средств индивидуальной мобильности. Выступающий призвал обратить внимание на зарубежную практику, где средства индивидуальной мобильности приравниваются к транспортным средствам, а максимальная скорость СИМ ограничивается их производителями до 20-25 км/час.

Далее выступил Председатель МОД «Союз пешеходов»Владимир Соколов с докладом об индивидуальном электротранспорте. В своем выступлении Владимир критиковал проект поправок в правила дорожного движения в связи с непризнанием средств индивидуальной мобильности транспортными средствами. Председатель «Союза пешеходов» видит в таком решении ущемление прав пешеходов и считает недопустимым снижение степени защищенности и безопасности пешеходов из-за травматизма по причине наездов на них средств индивидуальной мобильности. Выступающий призвал обратить внимание на зарубежную практику, где средства индивидуальной мобильности приравниваются к транспортным средствам, а максимальная скорость СИМ ограничивается их производителями до 20-25 км/час. Вторая сессия открылась выступлением Юрия Трофименко, д.т.н., заведующим кафедрой «Техносферная безопасность» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). Он выступил с докладом о формировании велотранспортных сетей. «Для развития активных способов передвижения в городах, ликвидации транспортных заторов на УДС при существующем или перспективном уровне автомобилизации даже при наличии полностью автономных автомобилей необходимо научиться управлять мобильностью (транспортным спросом и транспортным поведением) каждого городского жителя в реальном времени, предлагая ему выбор из ограниченного набора стереотипов транспортного поведения, построенных на основе технологически подкрепленных этических норм или правил», — подчеркнул эксперт в ходе доклада. Юрий Трофименко назвал первоочередные мероприятия по внедрению технологий управления мобильностью в России, а именно: законодательное закрепление понятия «управление мобильностью», разработка обобщенной модели эффективности управления мобильностью в зависимости от уровня автомобилизации, электрификации автотранспорта, осуществление подготовки кадров по управлению мобильностью и разработка этических норм управления мобильностью. «Управление мобильностью благодаря своему поведенческому подходу находит потенциальные решения транспортных проблем, делает мобильность и транспорт экологически, экономически и социально более устойчивыми», — считает профессор.

Вторая сессия открылась выступлением Юрия Трофименко, д.т.н., заведующим кафедрой «Техносферная безопасность» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). Он выступил с докладом о формировании велотранспортных сетей. «Для развития активных способов передвижения в городах, ликвидации транспортных заторов на УДС при существующем или перспективном уровне автомобилизации даже при наличии полностью автономных автомобилей необходимо научиться управлять мобильностью (транспортным спросом и транспортным поведением) каждого городского жителя в реальном времени, предлагая ему выбор из ограниченного набора стереотипов транспортного поведения, построенных на основе технологически подкрепленных этических норм или правил», — подчеркнул эксперт в ходе доклада. Юрий Трофименко назвал первоочередные мероприятия по внедрению технологий управления мобильностью в России, а именно: законодательное закрепление понятия «управление мобильностью», разработка обобщенной модели эффективности управления мобильностью в зависимости от уровня автомобилизации, электрификации автотранспорта, осуществление подготовки кадров по управлению мобильностью и разработка этических норм управления мобильностью. «Управление мобильностью благодаря своему поведенческому подходу находит потенциальные решения транспортных проблем, делает мобильность и транспорт экологически, экономически и социально более устойчивыми», — считает профессор. Далее выступил Кирилл Жанайдаров руководитель проектов транспортной инфраструктуры Фонда «Сколково» с докладом на тему «Микромобильность». Эксперт подчеркнул, что новый формат мобильности — это инструмент для улучшения доступа к общественному транспорту, а также замена существующего транспорта для совершения коротких поездок. Эксперт отметил растущий интерес населения России к средствам индивидуальной мобильности с электродвигателем, а также обозначил направления развития микромобильности на примере Москвы.

Далее выступил Кирилл Жанайдаров руководитель проектов транспортной инфраструктуры Фонда «Сколково» с докладом на тему «Микромобильность». Эксперт подчеркнул, что новый формат мобильности — это инструмент для улучшения доступа к общественному транспорту, а также замена существующего транспорта для совершения коротких поездок. Эксперт отметил растущий интерес населения России к средствам индивидуальной мобильности с электродвигателем, а также обозначил направления развития микромобильности на примере Москвы. В завершение сессии свой доклад представил Якимов Михаил Ростиславович, д.т.н., профессор кафедры «Организация и безопасность движения» МАДИ, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта. Михаил Ростиславович рассказал о личном опыте использования средства индивидуальной мобильности в Москве, а именно моноколеса. Эксперт сделал обзор на ряд повседневных маршрутов, сравнив затраченное время на поездку на разных видах транспорта: на автомобиле, на общественном транспорте и на моноколесе. Михаил Ростиславович отметил удобство некоторых маршрутов, на которых моноколесо оказалось самым быстром видом транспорта — все маршруты находились в пределах третьего кольца.

В завершение сессии свой доклад представил Якимов Михаил Ростиславович, д.т.н., профессор кафедры «Организация и безопасность движения» МАДИ, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта. Михаил Ростиславович рассказал о личном опыте использования средства индивидуальной мобильности в Москве, а именно моноколеса. Эксперт сделал обзор на ряд повседневных маршрутов, сравнив затраченное время на поездку на разных видах транспорта: на автомобиле, на общественном транспорте и на моноколесе. Михаил Ростиславович отметил удобство некоторых маршрутов, на которых моноколесо оказалось самым быстром видом транспорта — все маршруты находились в пределах третьего кольца.

Токарев Владимир заместитель министра транспорта Российской Федерации, руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта в ходе пленарной сессии обозначил важность реформирования транспортного образования: «Сегодня хочу поговорить о будущем транспортного образования — транспортный комплекс динамично развивается, следуя глобальным тенденциям. Вектор нашего движения определяют национальные цели развития до 2030, поставленные президентом Владимиром Путиным. Данная работа требует высококлассного кадрового резерва — недостаточно просто увеличивать количество хорошо подготовленных специалистов, необходимо готовить качественно новое поколение профессионалов, способных генерировать идеи и менять подходы. Для этого необходимо системное обновление, перестройка образовательных программ и моделей взаимодействия ВУЗов с работодателями. Сегодня фактор человеческого капитала особенно важен, а поверхностные преобразования не изменят ситуацию. Только вдумчивая трансформация ВУЗов под новые задачи даст желаемый эффект. В 2019 году по инициативе министерства транспорта была разработана концепция транспортного образования. В этом году документ прошел согласование с Министерством образования и науки, а в октябре он выносится на окончательное утверждение. Учитывая современные мировые тенденции, предлагается внедрение гибких программ под профессии будущего, модели цифрового университета и проектные работы междисциплинарных команд. Планируется формирование надпрофессиональных компетенций с партнерами из различных секторов экономики».

Токарев Владимир заместитель министра транспорта Российской Федерации, руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта в ходе пленарной сессии обозначил важность реформирования транспортного образования: «Сегодня хочу поговорить о будущем транспортного образования — транспортный комплекс динамично развивается, следуя глобальным тенденциям. Вектор нашего движения определяют национальные цели развития до 2030, поставленные президентом Владимиром Путиным. Данная работа требует высококлассного кадрового резерва — недостаточно просто увеличивать количество хорошо подготовленных специалистов, необходимо готовить качественно новое поколение профессионалов, способных генерировать идеи и менять подходы. Для этого необходимо системное обновление, перестройка образовательных программ и моделей взаимодействия ВУЗов с работодателями. Сегодня фактор человеческого капитала особенно важен, а поверхностные преобразования не изменят ситуацию. Только вдумчивая трансформация ВУЗов под новые задачи даст желаемый эффект. В 2019 году по инициативе министерства транспорта была разработана концепция транспортного образования. В этом году документ прошел согласование с Министерством образования и науки, а в октябре он выносится на окончательное утверждение. Учитывая современные мировые тенденции, предлагается внедрение гибких программ под профессии будущего, модели цифрового университета и проектные работы междисциплинарных команд. Планируется формирование надпрофессиональных компетенций с партнерами из различных секторов экономики».  Дмитрий Глушко первый заместитель министра просвещения РФ рассказал о текущих возможностях реформирования образовательных программ: «Ежегодно по программам среднего специального образования по специальностям транспортной отрасли выходят на рынок труда порядка 90 тысяч выпускников. Из общего количества — более 15 тысяч мест распределяются за счет федерального бюджета. В рамках национального проекта предусмотрено создание 5 000 производственных мастерских, отвечающих современным мировым стандартам, из них 600 — мастерские по профилю транспорт и логистика, а на текущий момент создано уже 200 мастерских по данному профилю. Необходимо учитывать ту инфраструктуру, которая уже создана в рамках колледжей: уже созданные мастерские должны быть включены в программы обучения ВУЗов, необходимо синхронизировать создание мастерских и развитие региональной экономики, чтобы все напрямую было связано с развитием транспортной отрасли».

Дмитрий Глушко первый заместитель министра просвещения РФ рассказал о текущих возможностях реформирования образовательных программ: «Ежегодно по программам среднего специального образования по специальностям транспортной отрасли выходят на рынок труда порядка 90 тысяч выпускников. Из общего количества — более 15 тысяч мест распределяются за счет федерального бюджета. В рамках национального проекта предусмотрено создание 5 000 производственных мастерских, отвечающих современным мировым стандартам, из них 600 — мастерские по профилю транспорт и логистика, а на текущий момент создано уже 200 мастерских по данному профилю. Необходимо учитывать ту инфраструктуру, которая уже создана в рамках колледжей: уже созданные мастерские должны быть включены в программы обучения ВУЗов, необходимо синхронизировать создание мастерских и развитие региональной экономики, чтобы все напрямую было связано с развитием транспортной отрасли».  Дмитрий Шаханов заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» подчеркнул уникальное место РЖД в вопросе улучшения образовательного процесса: «Учитывая, что мы в России один из крупнейших работодателей, то разумеется мы стараемся не стоять в стороне от технологических изменений. Мы заинтересованы в подготовке специалистов, хороших управленцев, которые быстро адаптируются к изменениям. Компания всегда уделяла внимание взаимодействию с отраслевыми ВУЗами — очередным итогом нашей совместной работы стала принятая и подписанная в январе Министром транспорта, целевая программа взаимодействия компании с университетскими комплексами до 2025 года. Программа включает в себя актуализацию программ обучения, доступ студентов старших курсов к системе дистанционного обучения ОАО «РЖД», разработку новых образовательных программ. Ключевым мероприятием раздела «Инфраструктуры» станет обновление учебно-лабораторной базы вузов». По словам Дмитрия Шаханова, акцент в обучении должен быть сделан на освоении новых технологий, используемых на конкретных рабочих местах, и на формировании цифровой грамотности. Кроме того, программа включает мероприятия, направленные на развитие научно-педагогических работников, международного сотрудничества и научного потенциала вузов.

Дмитрий Шаханов заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» подчеркнул уникальное место РЖД в вопросе улучшения образовательного процесса: «Учитывая, что мы в России один из крупнейших работодателей, то разумеется мы стараемся не стоять в стороне от технологических изменений. Мы заинтересованы в подготовке специалистов, хороших управленцев, которые быстро адаптируются к изменениям. Компания всегда уделяла внимание взаимодействию с отраслевыми ВУЗами — очередным итогом нашей совместной работы стала принятая и подписанная в январе Министром транспорта, целевая программа взаимодействия компании с университетскими комплексами до 2025 года. Программа включает в себя актуализацию программ обучения, доступ студентов старших курсов к системе дистанционного обучения ОАО «РЖД», разработку новых образовательных программ. Ключевым мероприятием раздела «Инфраструктуры» станет обновление учебно-лабораторной базы вузов». По словам Дмитрия Шаханова, акцент в обучении должен быть сделан на освоении новых технологий, используемых на конкретных рабочих местах, и на формировании цифровой грамотности. Кроме того, программа включает мероприятия, направленные на развитие научно-педагогических работников, международного сотрудничества и научного потенциала вузов.

Ирина Иванкова, директор направления исследований в сферах туризма и транспорта Аналитического центра НАФИ: «Последние несколько лет автомобиль в России снова становится предметом роскоши. И дело не только в увеличении стоимости самого автомобиля, его обслуживания и расходов на топливо, но и в появлении косвенных расходов — страховка, хранение, парковка и многое другое, стоимость которых также постоянно растет. Владеть автомобилем становится достаточно дорого, поэтому многие склоняются к сокращению издержек и выбирают более экономичные модели. В то же время в ряде регионов наблюдаются существенные улучшения в системе общественного транспорта, а также появляется каршеринг. Все это стимулирует ряд автовладельцев полностью отказаться от личного транспорта. Именно поэтому для сохранения объемов продаж в массовом сегменте легковых автомобилей производителям необходимо выпускать на рынок современные бюджетные модели, позволяющие своим владельцам компенсировать косвенные затраты за счет существенной экономии на прямых расходах – топливе и обслуживании автомобиля».

Ирина Иванкова, директор направления исследований в сферах туризма и транспорта Аналитического центра НАФИ: «Последние несколько лет автомобиль в России снова становится предметом роскоши. И дело не только в увеличении стоимости самого автомобиля, его обслуживания и расходов на топливо, но и в появлении косвенных расходов — страховка, хранение, парковка и многое другое, стоимость которых также постоянно растет. Владеть автомобилем становится достаточно дорого, поэтому многие склоняются к сокращению издержек и выбирают более экономичные модели. В то же время в ряде регионов наблюдаются существенные улучшения в системе общественного транспорта, а также появляется каршеринг. Все это стимулирует ряд автовладельцев полностью отказаться от личного транспорта. Именно поэтому для сохранения объемов продаж в массовом сегменте легковых автомобилей производителям необходимо выпускать на рынок современные бюджетные модели, позволяющие своим владельцам компенсировать косвенные затраты за счет существенной экономии на прямых расходах – топливе и обслуживании автомобиля». Как утверждает директор федерального учебного центра СибАДИ Александр Бакунов, больше всего экономить на топливе можно отказавшись от ряда вредных привычек. Среди распространенных ошибок водителя – прогревание двигателя в зимний период, высокая скорость при сниженной передаче и экстремальная манера вождения. «В дни сильных морозов многие водители предпочитают прогреть машину прежде чем начать движение. Но дело в том, что во время езды блок привода нагревается гораздо быстрее, чем в неподвижном состоянии автомобиля, а холодный двигатель потребляет гораздо больше топлива, поэтому предварительно прогревать транспорт не стоит. Вторая ошибка – резкое снижение передачи при достижении высокой скорости. Считается, что 2, 5 тысячи оборотов в минуту для бензинового двигателя и 2 тысячи для дизельного вполне достаточно, чтобы переключить передачу на более высокой скорости. Нужно понимать, что эковождение – это плавное ускорение и переключение без резких движений. Третья ошибка – экстремальная стиль езды. Быстрый расход топлива во время такого вождения не единственная проблема, к ней рано или поздно прибавятся неполадки с коробкой передач, быстрый износ колодок и тормозных дисков. Достаточно отказаться от маневренного вождения, и можно будет сэкономить до 50 % топлива» — пояснил Александр Бакунов.

Как утверждает директор федерального учебного центра СибАДИ Александр Бакунов, больше всего экономить на топливе можно отказавшись от ряда вредных привычек. Среди распространенных ошибок водителя – прогревание двигателя в зимний период, высокая скорость при сниженной передаче и экстремальная манера вождения. «В дни сильных морозов многие водители предпочитают прогреть машину прежде чем начать движение. Но дело в том, что во время езды блок привода нагревается гораздо быстрее, чем в неподвижном состоянии автомобиля, а холодный двигатель потребляет гораздо больше топлива, поэтому предварительно прогревать транспорт не стоит. Вторая ошибка – резкое снижение передачи при достижении высокой скорости. Считается, что 2, 5 тысячи оборотов в минуту для бензинового двигателя и 2 тысячи для дизельного вполне достаточно, чтобы переключить передачу на более высокой скорости. Нужно понимать, что эковождение – это плавное ускорение и переключение без резких движений. Третья ошибка – экстремальная стиль езды. Быстрый расход топлива во время такого вождения не единственная проблема, к ней рано или поздно прибавятся неполадки с коробкой передач, быстрый износ колодок и тормозных дисков. Достаточно отказаться от маневренного вождения, и можно будет сэкономить до 50 % топлива» — пояснил Александр Бакунов.

Доктор технических наук, профессор Российского университета транспорта МИИТа Владимир Мордухович Фридкин рассказал про перспективные транспортные системы для северных территорий России в рамках программы освоения Арктики: «Главным нововведением станет подводный флот и подводная навигация. Эта навигация разделяется: подводный транспорт вдоль побережья материка ( от Мурманска до Берингова пролива и далее на юг вокруг Камчатки к Курильским островам) и связь между материком и островами Северного-ледовитого океана в территориальных водах России. Мы сможем большие минеральные ресурсы Новой земли, земли Франца Иосифа, острова Шпицберген перебрасывать придонным транспортом. Это оболочки, по сути — тоннели, которые надежно лежат на дне. Это транспорт, который не боится коррозии морской воды и не требует воздуха в больших количествах. Полезные ископаемые можно сделать придонными, подходя к скважинам придонным транспортом с материка, забирая добытую продукцию и отправляя ее на материк для обработки. Такая система имеет будущее для освоения территории отечественных регионов РФ в зоне северно-морского пути. Это будет единая система транспорта, энергетики и добычи полезных ископаемых». Владимир Мордухович также убежден, что Россия не способна самостоятельно справится с арктическими вызовами: «В этом вопросе требуется масштабное сотрудничество, причем с далекими от Арктики странами, например, с Китаем, с США. Всем надо развиваться и это дело мировой политики. Развитие Арктики во многом обеспечит и определит будущее развитие человечества. Мы должны обеспечить транспортную доступность в этих широтах и взять то, что не могли взять за последние десятки тысяч лет».

Доктор технических наук, профессор Российского университета транспорта МИИТа Владимир Мордухович Фридкин рассказал про перспективные транспортные системы для северных территорий России в рамках программы освоения Арктики: «Главным нововведением станет подводный флот и подводная навигация. Эта навигация разделяется: подводный транспорт вдоль побережья материка ( от Мурманска до Берингова пролива и далее на юг вокруг Камчатки к Курильским островам) и связь между материком и островами Северного-ледовитого океана в территориальных водах России. Мы сможем большие минеральные ресурсы Новой земли, земли Франца Иосифа, острова Шпицберген перебрасывать придонным транспортом. Это оболочки, по сути — тоннели, которые надежно лежат на дне. Это транспорт, который не боится коррозии морской воды и не требует воздуха в больших количествах. Полезные ископаемые можно сделать придонными, подходя к скважинам придонным транспортом с материка, забирая добытую продукцию и отправляя ее на материк для обработки. Такая система имеет будущее для освоения территории отечественных регионов РФ в зоне северно-морского пути. Это будет единая система транспорта, энергетики и добычи полезных ископаемых». Владимир Мордухович также убежден, что Россия не способна самостоятельно справится с арктическими вызовами: «В этом вопросе требуется масштабное сотрудничество, причем с далекими от Арктики странами, например, с Китаем, с США. Всем надо развиваться и это дело мировой политики. Развитие Арктики во многом обеспечит и определит будущее развитие человечества. Мы должны обеспечить транспортную доступность в этих широтах и взять то, что не могли взять за последние десятки тысяч лет».  Михеева Татьяна, заведующая научно-исследовательским сектором научно-исследовательского института автомобильного транспорта рассказала о развитии транспортного планирования в Арктике: «Сейчас Арктике уделяют особое внимание — это стратегическое направление, а наши иностранные партнеры пристально следят за нами. Ввиду этого мы понимаем, что без транспорта невозможно развитие и освоение территорий. Первая особенность — мы не можем использовать такие же принципы формирования транспортного каркаса и централизованное планирование, привычное для других территорий, для транспортного развития Арктики. Вторая особенность — это большая централизация. Конечно, из Москвы виднее что делать, но такой взгляд сверху неэффективен. В итоге, точечные проекты, учитывающие местные особенности, не используются в должной мере. Третий момент, это низкая связанность территорий. Сейчас вся связность обеспечивается через центральный узел, то есть, есть ряд локальных узлов и ряд территорий удаленных от них. Связи между конкретными территориями сегодня нет, а это основное ключевое условие для пространственного развития территории. Сегодня государственная политика развивает единую арктическую транспортную систему — это целый ряд мега проектов, которые по факту и формируют транспортный каркас арктической зоны. Эффективность этих проектов в основном не оправдывает вливаемые денежные средства. Я бы рассмотрела проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», призванный сформировать и дать развитие изношенной транспортной инфраструктуре городских агломераций. Сейчас в проекте всего три городских агломерации, которые относятся к арктической зоне, и увеличений не будет — это связано с небольшим населением в этих агломерациях, и я считаю это большим упущением со стороны государства». Основными ошибками в реализации политики по транспортному развитию Арктики Татьяна назвала тяготение к мега проектам и завышенные ожидания от иностранных инвесторов. «Специфику надо учитывать при планировании на местах, не тратить много средств на крупные проекты, а решать локальные проблемы, как делают наши зарубежные коллеги», — дополнила Татьяна.

Михеева Татьяна, заведующая научно-исследовательским сектором научно-исследовательского института автомобильного транспорта рассказала о развитии транспортного планирования в Арктике: «Сейчас Арктике уделяют особое внимание — это стратегическое направление, а наши иностранные партнеры пристально следят за нами. Ввиду этого мы понимаем, что без транспорта невозможно развитие и освоение территорий. Первая особенность — мы не можем использовать такие же принципы формирования транспортного каркаса и централизованное планирование, привычное для других территорий, для транспортного развития Арктики. Вторая особенность — это большая централизация. Конечно, из Москвы виднее что делать, но такой взгляд сверху неэффективен. В итоге, точечные проекты, учитывающие местные особенности, не используются в должной мере. Третий момент, это низкая связанность территорий. Сейчас вся связность обеспечивается через центральный узел, то есть, есть ряд локальных узлов и ряд территорий удаленных от них. Связи между конкретными территориями сегодня нет, а это основное ключевое условие для пространственного развития территории. Сегодня государственная политика развивает единую арктическую транспортную систему — это целый ряд мега проектов, которые по факту и формируют транспортный каркас арктической зоны. Эффективность этих проектов в основном не оправдывает вливаемые денежные средства. Я бы рассмотрела проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», призванный сформировать и дать развитие изношенной транспортной инфраструктуре городских агломераций. Сейчас в проекте всего три городских агломерации, которые относятся к арктической зоне, и увеличений не будет — это связано с небольшим населением в этих агломерациях, и я считаю это большим упущением со стороны государства». Основными ошибками в реализации политики по транспортному развитию Арктики Татьяна назвала тяготение к мега проектам и завышенные ожидания от иностранных инвесторов. «Специфику надо учитывать при планировании на местах, не тратить много средств на крупные проекты, а решать локальные проблемы, как делают наши зарубежные коллеги», — дополнила Татьяна.

«Электромобиль станет»зеленым» транспортным средством, если будет эксплуатироваться с использованием «зеленой» электроэнергии, вырабатываемой посредством ветрогенераторов, солнечной энергии, ГЭС и АЭС. Также необходимо учитывать вторичное использование аккумуляторной батареи электромобиля, которое способствует общему снижению выбросов», — пояснил исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ», к.т.н. Денис Ендачев.

«Электромобиль станет»зеленым» транспортным средством, если будет эксплуатироваться с использованием «зеленой» электроэнергии, вырабатываемой посредством ветрогенераторов, солнечной энергии, ГЭС и АЭС. Также необходимо учитывать вторичное использование аккумуляторной батареи электромобиля, которое способствует общему снижению выбросов», — пояснил исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ», к.т.н. Денис Ендачев. Эколог Александр Кукса напомнил, что при получении электроэнергии, нужной такому автомобилю, так или иначе наносится вред окружающей среде: «Одно дело, если у нас было какое-то зонирование в стране, как где-нибудь далеко за Уралом, где электростанции угольные, которые дают электроэнергию на всю страну, но в радиусе 500 километров вокруг них нет ни одного населённого пункта — тогда да, отлично, там будет это пятно загрязнения воздуха держаться — это как мусор под ковром, его никто не видит, он никому не мешает жить. Но дело в том, что у нас даже в пределах МКАД несколько электростанций тепловых. Как раз-таки гибридные автомобили занимают усреднённое звено, потому что двигатель, работающий на генерацию, даёт гораздо меньше выхлопных газов, чем двигатель внутреннего сгорания стопроцентный, и при всём при этом уровень шума от таких автомобилей тоже намного меньше, чем от автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями».

Эколог Александр Кукса напомнил, что при получении электроэнергии, нужной такому автомобилю, так или иначе наносится вред окружающей среде: «Одно дело, если у нас было какое-то зонирование в стране, как где-нибудь далеко за Уралом, где электростанции угольные, которые дают электроэнергию на всю страну, но в радиусе 500 километров вокруг них нет ни одного населённого пункта — тогда да, отлично, там будет это пятно загрязнения воздуха держаться — это как мусор под ковром, его никто не видит, он никому не мешает жить. Но дело в том, что у нас даже в пределах МКАД несколько электростанций тепловых. Как раз-таки гибридные автомобили занимают усреднённое звено, потому что двигатель, работающий на генерацию, даёт гораздо меньше выхлопных газов, чем двигатель внутреннего сгорания стопроцентный, и при всём при этом уровень шума от таких автомобилей тоже намного меньше, чем от автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями».

Вице-президент «Движения автомобилистов России», адвокат Леонид Ольшанский в ходе пресс-конференции назвал такую инициативу антиконституционной: «По мнению адвокатов эта идея антинародная и антиконституционная. Статья 2 Конституции РФ говорит, что на первом месте права человека, статья 19 — что все равны, независимо от социального и материального положения. Еще в 1997 году Конституционный суд сказал, что свобода передвижения не может быть ограничена ни шлагбаумами, ни решениями чиновников. В нашем обществе, к сожалению автомобилистов противопоставляют пешеходам, велосипедистам, пассажирам общественного транспорта, что уже есть нарушение конституции. Эта идея будет носить конфликтный характер и приведет к социальному взрыву. У нас водителя и собственника транспортного средства превратили в дойную корову, если в совокупности посмотреть все идеи, которые реализуются и планируются к реализации: это платные парковки, эвакуация автомобиля, элементы платных дорог, платные въезды и ОСАГО».

Вице-президент «Движения автомобилистов России», адвокат Леонид Ольшанский в ходе пресс-конференции назвал такую инициативу антиконституционной: «По мнению адвокатов эта идея антинародная и антиконституционная. Статья 2 Конституции РФ говорит, что на первом месте права человека, статья 19 — что все равны, независимо от социального и материального положения. Еще в 1997 году Конституционный суд сказал, что свобода передвижения не может быть ограничена ни шлагбаумами, ни решениями чиновников. В нашем обществе, к сожалению автомобилистов противопоставляют пешеходам, велосипедистам, пассажирам общественного транспорта, что уже есть нарушение конституции. Эта идея будет носить конфликтный характер и приведет к социальному взрыву. У нас водителя и собственника транспортного средства превратили в дойную корову, если в совокупности посмотреть все идеи, которые реализуются и планируются к реализации: это платные парковки, эвакуация автомобиля, элементы платных дорог, платные въезды и ОСАГО».  Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков признался, что в союзе встретили эту идею с большим интересом, однако поддерживать такую инициативу не готовы: «Во-первых, сейчас дороги по существу платные, а плата — это акциз на моторное топливо. Вопрос в том, чтобы взимать эту плату по-другому, а этот вопрос нам поставил современный научно-технический прогресс. Когда автомобили начнут постепенно переходить на электричество, с электричества акциз не соберешь. Видимо, покилометровая плата рано или поздно войдет в нашу жизнь. Мы не аплодируем идее сделать общественный транспорт бесплатным и на это есть ряд причин: пассажир должен иметь возможность голосовать рублем. Сегодня пассажир может выбрать перевозчика, кому отдать свои деньги — маршрутке или троллейбусу. У нас есть другое предложение: транспорт должен остаться платным, а те средства от платных дорог должны идти на инвестиции в общественный транспорт».

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков признался, что в союзе встретили эту идею с большим интересом, однако поддерживать такую инициативу не готовы: «Во-первых, сейчас дороги по существу платные, а плата — это акциз на моторное топливо. Вопрос в том, чтобы взимать эту плату по-другому, а этот вопрос нам поставил современный научно-технический прогресс. Когда автомобили начнут постепенно переходить на электричество, с электричества акциз не соберешь. Видимо, покилометровая плата рано или поздно войдет в нашу жизнь. Мы не аплодируем идее сделать общественный транспорт бесплатным и на это есть ряд причин: пассажир должен иметь возможность голосовать рублем. Сегодня пассажир может выбрать перевозчика, кому отдать свои деньги — маршрутке или троллейбусу. У нас есть другое предложение: транспорт должен остаться платным, а те средства от платных дорог должны идти на инвестиции в общественный транспорт».