Переход на электротранспорт уже не идея, а требование времени. Последствия чрезмерной автомобилизации формируют новую «транспортную философию», в основе которой – экологичность. В связи с этим, федеральные и региональные органы власти все чаще обращаются к преимуществам троллейбусов и электробусов, которые становятся не только модным трендом, но и запросом самих жителей городов. Санкт-Петербург — один из немногих городов стране, который системно подошел к внедрению нового вида электротранспорта. В отличие от других городов, где электрический транспорт обслуживают единичные маршруты, в городе создана целая маршрутная сеть электробусов с динамической подзарядкой.

Андрей Уланов, начальник отдела перспективного развития СПб ГУП «Горэлектротранс», рассказал про развитие сети троллейбусов с увеличенным автономным ходом:

Андрей Уланов, начальник отдела перспективного развития СПб ГУП «Горэлектротранс», рассказал про развитие сети троллейбусов с увеличенным автономным ходом:

«Наш город располагает второй по протяжённости трамвайной системой в мире после Мельбурна. Мы поддерживаем безусловный тренд на электрификацию личного автомобиля и, как предприятие общественного транспорта, разумеется, стремимся пересаживать жителей города с личного транспорта на общественный. Выбор в пользу нового вида транспорта был сделан в Горэлектротрансе благодаря ряду преимуществ. В отличие от электробусов с зарядкой на конечных станциях, для которых необходимо строить специальные зарядные станции, или электробусов с ночной зарядкой, для которых потребуются очень большие мощности в парках, для электробусов с динамической зарядкой почти ничего не нужно. В сравнение, ночная зарядка 100 электробусов потребовала бы большой мощности в автопарке, порядка 22 МегаВатт. Уже имеющаяся троллейбусная инфраструктура позволяет быстро развивать существующие троллейбусные линии без дополнительных вложений. А увеличенный автономный ход даёт возможность продлить существующие трассы троллейбусных маршрутов в те районы, где отсутствует контактная сеть троллейбуса, а также создать новые межрайонные связи. В 2020 году маршрутная сеть экологического транспорта в Санкт-Петербурге была увеличена на 30 км, что позволило в свою очередь увеличить количество пассажиров — на 882 600 человек в месяц. В настоящее время Горэлектротрансом эксплуатируются следующие модели троллейбусов с увеличенным автономным ходом: Тролза-5265.02 «Мегаполис» с литий-титанатной тяговой аккумуляторной батареей производства «Toshiba», Тролза-5265.08 «Мегаполис» с литий-железо-фосфатной тяговой аккумуляторной батареей производства ООО «Лиотех-Инновации», а также белорусские машины АКСМ-32100D с никель-марганец-кобальтовой тяговой аккумуляторной батареей производства ООО «ЭнерЗэт» (г. Санкт-Петербург) и «Авангард» 5298-000010-01 производства «ТрансАльфа». Всего в городе задействовано 160 электробусов с динамической зарядкой».

Андрей Уланов также добавил, что видит основную проблему в развитии пассажирского общественного транспорта в повышенном тарифе. «Все перевозчики электрического транспорта в России платят за электроэнергию по коммерческого тарифу, выполняя социальную функцию по перевозке. Этот фактор останавливает развитие регионов в развитии общественного электрического транспорта», — добавил начальник отдела.

Отметим, что электробус с ультрабыстрой зарядкой, работающий в Москве, — самый дорогой из всех существующих типов электробуса. Его стоимость составляет 33 млн рублей, одной зарядной станции — 20-30 минут на 50% заряда — 12 млн рублей за штуку. Электробус с долгой (ночной) зарядкой питается от батарей, заряжаемых несколько часов через кабель. По мнению ряда экспертов, длительные простои для зарядки и высокая стоимость с очень емкими (более 100-200 Ампер*час) батареями делает их применение малоэффективным и дорогим По словам депутата Московской Государственной Думы Дарьи Бесединой, эксперты согласились, что для Москвы наиболее технологическое и экономически оправданное решение — электробус с динамической зарядкой. А 300 электробусов с зарядкой на конечных можно использовать на редко ходящих социальных маршрутах, где нет контактной сети.

Между тем, косвенно проблемы с электробусами признали и власти Москвы. Так руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов констатировал, что замена электробатареи в одной такой машине (выпускаются на заводах ЛиАЗ и КамАЗ) обойдётся в 9,4 млн рублей — то есть по цене половины троллейбуса (18 млн рублей). Что касается техобслуживания и ремонта, то в год на электробус требуется чуть более 2 млн рублей, в то время как троллейбус требует всего 795 тысяч — меньше, чем автобус или трамвай. Цена одного электробуса, согласно документу, также внушительна — свыше 34 млн рублей.

Читайте далее:

На конференции «Особенности управления городской мобильностью в современных условиях» в рамках подготовки Международного Форума «Технологии безопасности 2022» Радион Айриев, заместитель директора «Транспортной Ассоциации Московской Агломерации» (ТАМА) рассказал о проблемах и способах регулирования использования средств индивидуальной мобильности.

На конференции «Особенности управления городской мобильностью в современных условиях» в рамках подготовки Международного Форума «Технологии безопасности 2022» Радион Айриев, заместитель директора «Транспортной Ассоциации Московской Агломерации» (ТАМА) рассказал о проблемах и способах регулирования использования средств индивидуальной мобильности.

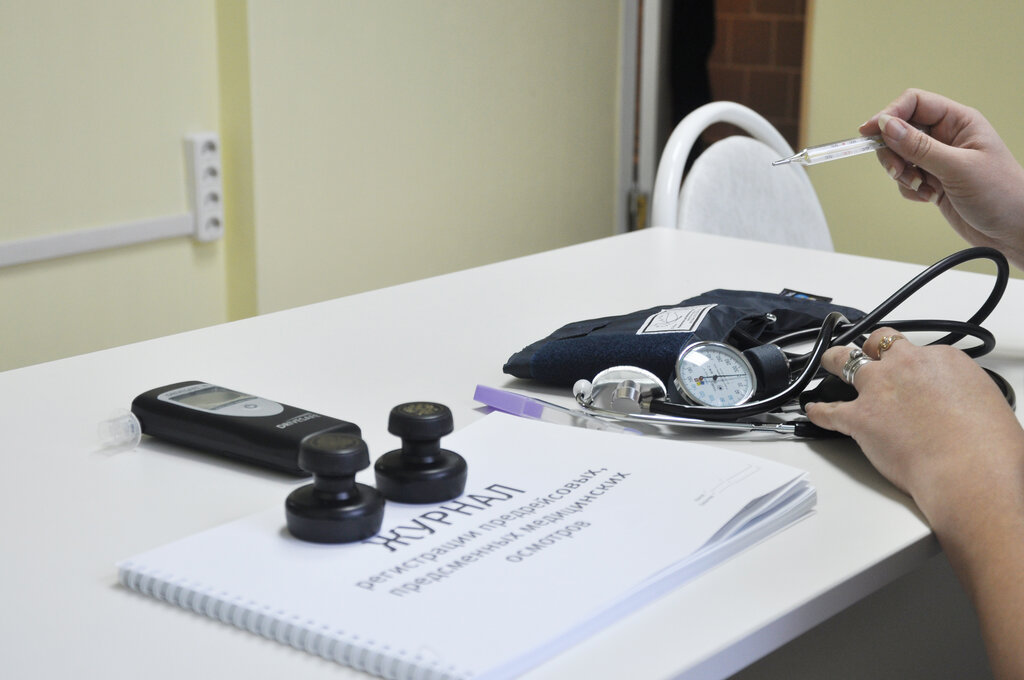

Заместитель Председателя Государственной Думы Игорь Александрович Ананских отметил, что законодательная база для применения телемедицинских осмотров была создана Государственной Думой еще в 2017 году. Летом 2020 года были внесены поправки в Закон «Об основах охраны здоровья граждан» и в Закон «О безопасности дорожного движения», а в январе 2021 года были в первом чтении приняты поправки в Трудовой кодекс, касающиеся телемедицинских осмотров. «И сейчас, в соответствии с поручением Президента России, продолжается работа по совершенствованию законодательства в сфере применения передовых телемедицинских технологий. Дистанционные осмотры в период пандемии особенно нужны сотрудникам таких непростых и ответственных отраслей, как угольная, энергетическая, химическая и транспортная, где условия работы сложны, а цена ошибки и нездоровья конкретного сотрудника может оказаться очень высокой. Наша цель — довести процесс до принятия федеральных законов, которые создадут комплексную систему регулирования телемедицинских осмотров, соответствующую требованиям XXI века», — подчеркнул парламентарий.

Заместитель Председателя Государственной Думы Игорь Александрович Ананских отметил, что законодательная база для применения телемедицинских осмотров была создана Государственной Думой еще в 2017 году. Летом 2020 года были внесены поправки в Закон «Об основах охраны здоровья граждан» и в Закон «О безопасности дорожного движения», а в январе 2021 года были в первом чтении приняты поправки в Трудовой кодекс, касающиеся телемедицинских осмотров. «И сейчас, в соответствии с поручением Президента России, продолжается работа по совершенствованию законодательства в сфере применения передовых телемедицинских технологий. Дистанционные осмотры в период пандемии особенно нужны сотрудникам таких непростых и ответственных отраслей, как угольная, энергетическая, химическая и транспортная, где условия работы сложны, а цена ошибки и нездоровья конкретного сотрудника может оказаться очень высокой. Наша цель — довести процесс до принятия федеральных законов, которые создадут комплексную систему регулирования телемедицинских осмотров, соответствующую требованиям XXI века», — подчеркнул парламентарий. Член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией Общественной палаты Российской Федерации Александр Холодов также поддерживает внедрение телемедицины в целях проведения дистанционного осмотра водителей:

Член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией Общественной палаты Российской Федерации Александр Холодов также поддерживает внедрение телемедицины в целях проведения дистанционного осмотра водителей:  Телемедицинская компания по проведению предрейсовых медицинских осмотров ООО «Арциус» развернула по стране более 2.000 точек, через которые проходит более 25 000 водителей. «Абсолютно любой человек может заехать и пройти осмотр, точно так же и водители крупных предприятий, озабоченные прохождением ежедневного осмотра в многодневных рейсах. Организовать фельдшерские кабинеты на всех трассах, еще и круглосуточно, невозможно, как это он может предложить технологический процесс. Очень часто в медицинских журналах у всех водителей по результатам очных медосмотров давление 120/80. Другая ситуация – в телемедицине. В начале введения системы телемедицинских осмотров наблюдается высокий процент недопуска, одной из причин является повышенное артериальное давление. «Мы сталкиваемся с каким числом недопуска, на некоторых предприятиях варьируется от 40 до 120 недопусков в первый же день. Очень часто оказывается, что водители даже не знают о том, что у них гипертония. Обращаю внимание – это предприятие не уволило водителей, они просто за несколько недель сходили к врачам, научились управлять своим здоровьем и выправили давление», – подчеркнул председатель совета директоров ООО «Арциус» Олег Краус.

Телемедицинская компания по проведению предрейсовых медицинских осмотров ООО «Арциус» развернула по стране более 2.000 точек, через которые проходит более 25 000 водителей. «Абсолютно любой человек может заехать и пройти осмотр, точно так же и водители крупных предприятий, озабоченные прохождением ежедневного осмотра в многодневных рейсах. Организовать фельдшерские кабинеты на всех трассах, еще и круглосуточно, невозможно, как это он может предложить технологический процесс. Очень часто в медицинских журналах у всех водителей по результатам очных медосмотров давление 120/80. Другая ситуация – в телемедицине. В начале введения системы телемедицинских осмотров наблюдается высокий процент недопуска, одной из причин является повышенное артериальное давление. «Мы сталкиваемся с каким числом недопуска, на некоторых предприятиях варьируется от 40 до 120 недопусков в первый же день. Очень часто оказывается, что водители даже не знают о том, что у них гипертония. Обращаю внимание – это предприятие не уволило водителей, они просто за несколько недель сходили к врачам, научились управлять своим здоровьем и выправили давление», – подчеркнул председатель совета директоров ООО «Арциус» Олег Краус.

Вадим Валерианович Донченко, к.т.н., научный руководитель ОАО «НИИАТ» рассказал про устойчивые решения в период активной урбанизации:

Вадим Валерианович Донченко, к.т.н., научный руководитель ОАО «НИИАТ» рассказал про устойчивые решения в период активной урбанизации:

«В мире наблюдается тенденция смещения системы городских передвижений в сторону новых мобильностей, в частности, электрических и автономных транспортных средств. К 2030 году Великобритания планирует отказаться от бензиновых двигателей, во Франции и некоторых штатах США также идут дискуссии о переходе на электрический транспорт, в Москве тестируют электрический и автономный транспорт. Москва в рамках декларации «Зеленые и здоровые улицы», инициируя международные партнерства городов в борьбе с изменениями климата в 2019 году, заявила о своем намерении к 2032 году полностью заменить городской автобусный парк на электробусы. В соответствии со схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Москвы, утвержденному в апреле 2021 года, на территории Москвы в каждом районе имеется резерв мощности для перевода автопарка автобусов на электродвигатели. Однако для учета перспективы от нагрузок перевода остальных транспортных средств необходимо проводить соответствующие инженерные расчеты: какое число транспортных средств единовременно может быть обеспечено электроэнергией на период зарядки, где размещать зарядные станции и какой мощности. Стоит также изучить вопросы экологии и воздействия электромагнитного излучения на жителей, выброс твердых частиц. Выброс напрямую зависит от массы транспортных средств, а масса транспортных средств с аккумулятором выше, чем обычных. Все эти аспекты — это темы отдельных научно-исследовательских работ. Вопросы экологии в основном говорят о том, что нет выбросов в атмосферу, но вопросы выбросов твердых частиц и утилизации батарей не решены. К тому же, экологичность производства электроэнергии, получается, уходит на второй план. Поэтому эти вопросы стоит изучать серьезно и начинать полноценные научно-исследовательские работы.

«В мире наблюдается тенденция смещения системы городских передвижений в сторону новых мобильностей, в частности, электрических и автономных транспортных средств. К 2030 году Великобритания планирует отказаться от бензиновых двигателей, во Франции и некоторых штатах США также идут дискуссии о переходе на электрический транспорт, в Москве тестируют электрический и автономный транспорт. Москва в рамках декларации «Зеленые и здоровые улицы», инициируя международные партнерства городов в борьбе с изменениями климата в 2019 году, заявила о своем намерении к 2032 году полностью заменить городской автобусный парк на электробусы. В соответствии со схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Москвы, утвержденному в апреле 2021 года, на территории Москвы в каждом районе имеется резерв мощности для перевода автопарка автобусов на электродвигатели. Однако для учета перспективы от нагрузок перевода остальных транспортных средств необходимо проводить соответствующие инженерные расчеты: какое число транспортных средств единовременно может быть обеспечено электроэнергией на период зарядки, где размещать зарядные станции и какой мощности. Стоит также изучить вопросы экологии и воздействия электромагнитного излучения на жителей, выброс твердых частиц. Выброс напрямую зависит от массы транспортных средств, а масса транспортных средств с аккумулятором выше, чем обычных. Все эти аспекты — это темы отдельных научно-исследовательских работ. Вопросы экологии в основном говорят о том, что нет выбросов в атмосферу, но вопросы выбросов твердых частиц и утилизации батарей не решены. К тому же, экологичность производства электроэнергии, получается, уходит на второй план. Поэтому эти вопросы стоит изучать серьезно и начинать полноценные научно-исследовательские работы.

«Этот форум — это ключевое событие по вопросам национальной безопасности. Тема “Особенности управления городской мобильностью в современных условиях” была выбрана не случайно — сейчас людям мало попасть из точки А в точку Б. В приоритете становится безопасность, комфорт, скорость и экологичность. Пандемия COVID-19 с одной стороны ограничила мобильность, а с другой стороны — упорядочила. Появились qr-коды, цифровые пропуска — это тоже вопрос на размышление, что мы вынесем из пандемии и какие ее атрибуты останутся с нами в постпандемийную эпоху. Еще одной важной темой является развитие новых средств мобильности — средств индивидуальной мобильности. Элемент их активного использования в городе влечет за собой необходимость в скором изменении законодательства. На конференции мы попытаемся обсудить все эти темы — нам есть, о чем погорить, и что обсудить», рассказала Помощник Председателя Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности Нина Николаева.

«Этот форум — это ключевое событие по вопросам национальной безопасности. Тема “Особенности управления городской мобильностью в современных условиях” была выбрана не случайно — сейчас людям мало попасть из точки А в точку Б. В приоритете становится безопасность, комфорт, скорость и экологичность. Пандемия COVID-19 с одной стороны ограничила мобильность, а с другой стороны — упорядочила. Появились qr-коды, цифровые пропуска — это тоже вопрос на размышление, что мы вынесем из пандемии и какие ее атрибуты останутся с нами в постпандемийную эпоху. Еще одной важной темой является развитие новых средств мобильности — средств индивидуальной мобильности. Элемент их активного использования в городе влечет за собой необходимость в скором изменении законодательства. На конференции мы попытаемся обсудить все эти темы — нам есть, о чем погорить, и что обсудить», рассказала Помощник Председателя Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности Нина Николаева.

Фаиль Шигабутдинов, генеральный директор транспортно—экспедиционная компания Global logistics and Transport рассказал об актуальных проблемах грузоперевозчиков:

Фаиль Шигабутдинов, генеральный директор транспортно—экспедиционная компания Global logistics and Transport рассказал об актуальных проблемах грузоперевозчиков: Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин отметил, что цены на перевозку грузов не поднимались с 2012 года. «Многие годы перевозчики компенсировали свои затраты за счет нарушения законодательства — режима труда и отдыха водителей, весогабаритных требований. Пока государство не начнет тотально контролировать их, будут применяться серые схемы ухода от налогов. Впрочем, сейчас с рынка постепенно стали уходить перевозчики, ведущие бизнес вне правового поля. Сейчас бизнес вынужден повышать цены на услуги по доставке грузов автомобильным транспортом из-за роста своих затрат — стоимости дизельного топлива, тарифов «Платона», расходов из-за необходимости объезда Москвы по ЦКАД, вынужденной по причине сложностей с оформлением покупки пропусков для въезда в Москву», — говорит Владимир Матягин.

Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин отметил, что цены на перевозку грузов не поднимались с 2012 года. «Многие годы перевозчики компенсировали свои затраты за счет нарушения законодательства — режима труда и отдыха водителей, весогабаритных требований. Пока государство не начнет тотально контролировать их, будут применяться серые схемы ухода от налогов. Впрочем, сейчас с рынка постепенно стали уходить перевозчики, ведущие бизнес вне правового поля. Сейчас бизнес вынужден повышать цены на услуги по доставке грузов автомобильным транспортом из-за роста своих затрат — стоимости дизельного топлива, тарифов «Платона», расходов из-за необходимости объезда Москвы по ЦКАД, вынужденной по причине сложностей с оформлением покупки пропусков для въезда в Москву», — говорит Владимир Матягин.

Дмитрий Матвиевский, генеральный директор ОАО «Айти Чардж» рассказал о ряде проблем, которые необходимо преодолеть для электромобилизации как всего мира, так и России в частности:

Дмитрий Матвиевский, генеральный директор ОАО «Айти Чардж» рассказал о ряде проблем, которые необходимо преодолеть для электромобилизации как всего мира, так и России в частности: