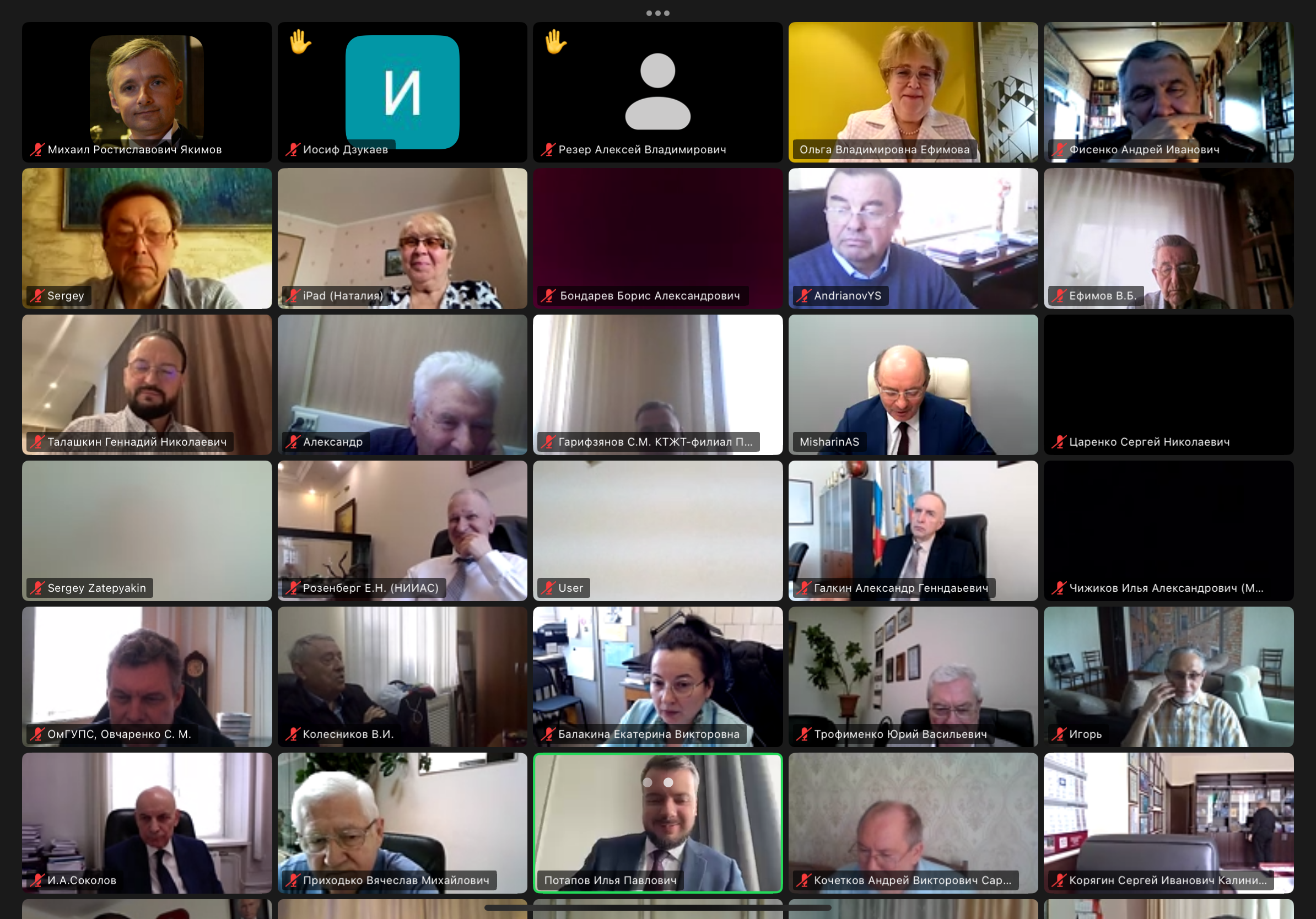

В среду 23 апреля 2025 года в формате онлайн состоялась отчетно-выборная конференция Общероссийской общественной организации «Российская академия транспорта».

С приветственным словом выступил Президент Российской академии транспорта, д.т.н. Мишарин Александр Сергеевич. В своей речи президент Российской академии транспорта подвел итоги работы организации за 2021-2024 годы, отмечая, что этот период стал переломным для транспортной индустрии России. Он акцентировал внимание на адаптации к новым вызовам, развитии магистральной инфраструктуры, внедрении цифровых решений и подготовке кадров. Александр Сергеевич подчеркивает роль академии как ключевого научно-экспертного центра, участвующего в формировании транспортной стратегии и объединяющего усилия науки, бизнеса и государства для развития устойчивой и конкурентоспособной транспортной системы.

Президент Российской академии транспорта, д.т.н. Мишарин Александр Сергеевич:

Президент Российской академии транспорта, д.т.н. Мишарин Александр Сергеевич:

Минувшие 4 года стали без преувеличения переломным этапом как для страны в целом, так и для транспортной отрасли. Мы не просто наблюдали их, но активно участвовали в серьезной трансформации, затронувшей политическую, экономическую, научно-технологическую и образовательную сферы.

Эти изменения потребовали от нас способности быстро адаптироваться, действовать профессионально и системно, сохранять устойчивость и находить новые решения в условиях высокой неопределенности. Для транспортной отрасли этот период ознаменовался резким ростом ответственности, обеспечением непрерывности логистических цепочек, переходом на отечественные технологии, созданием новых транспортных маршрутов, развитием магистральной региональной инфраструктуры, внедрением цифровых решений в интеллектуальные системы управления, а также формированием новых подходов к подготовке инженерных и научных кадров.

Учитывая, что каждый шестой обучающийся в России выбирает профессию, которая связана с транспортом, в этих условиях особенно возрастает роль экспертного профессионального сообщества, способного не только анализировать происходящее, но и предлагать решения, формировать стратегические ориентиры, объединять усилия науки, бизнеса и государства. Именно такие задачи стоят перед Российской Академией Транспорта.

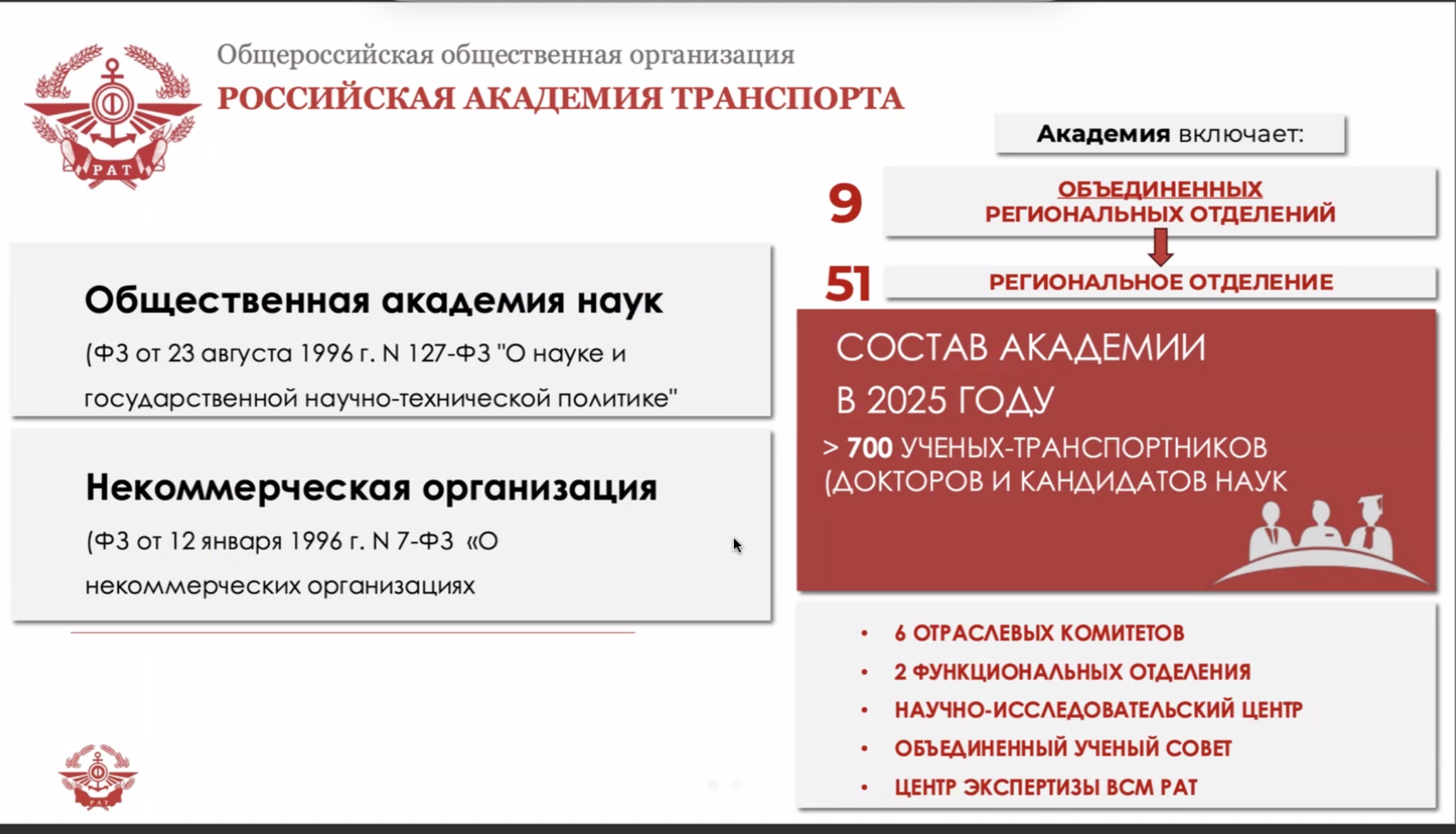

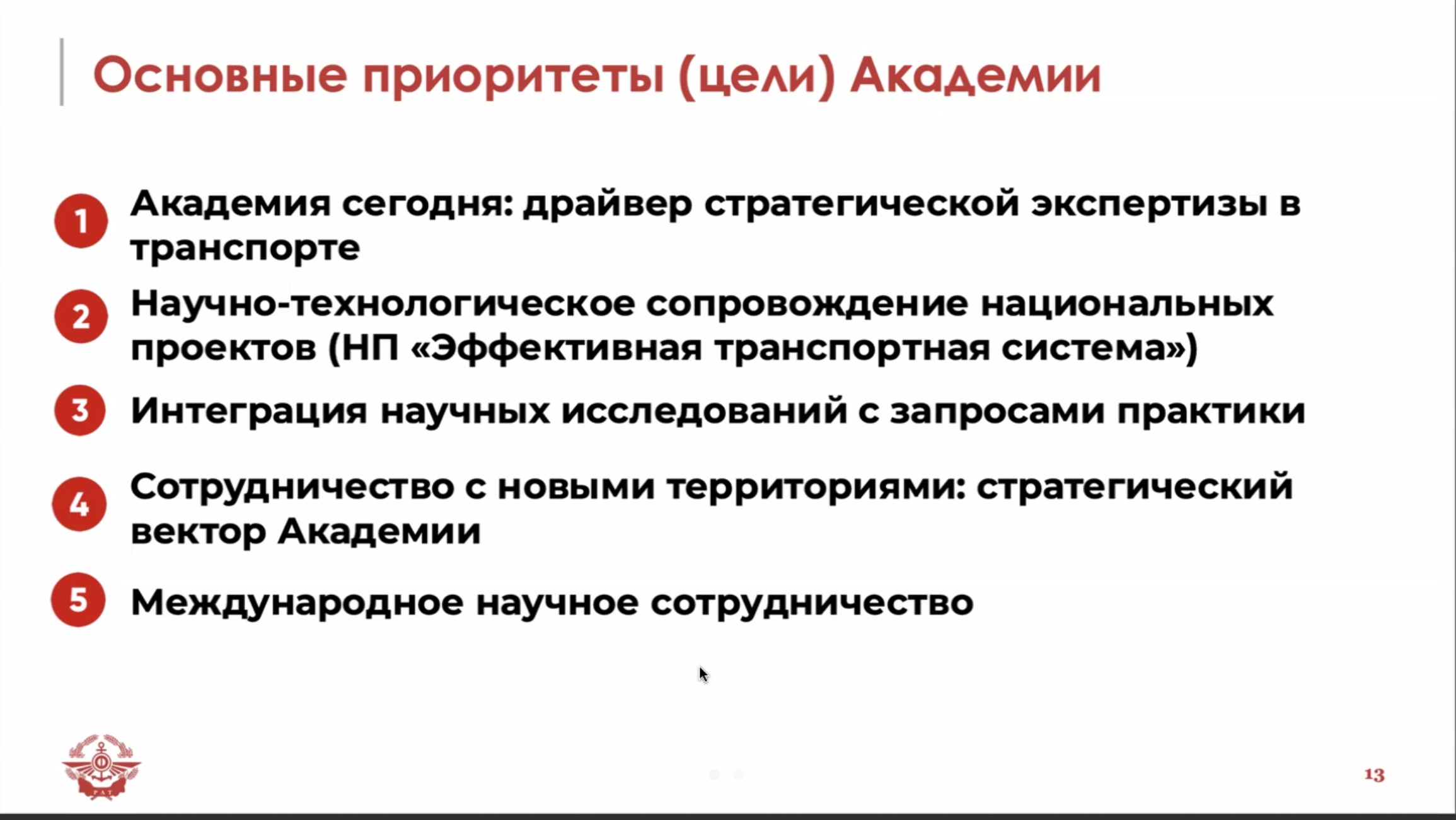

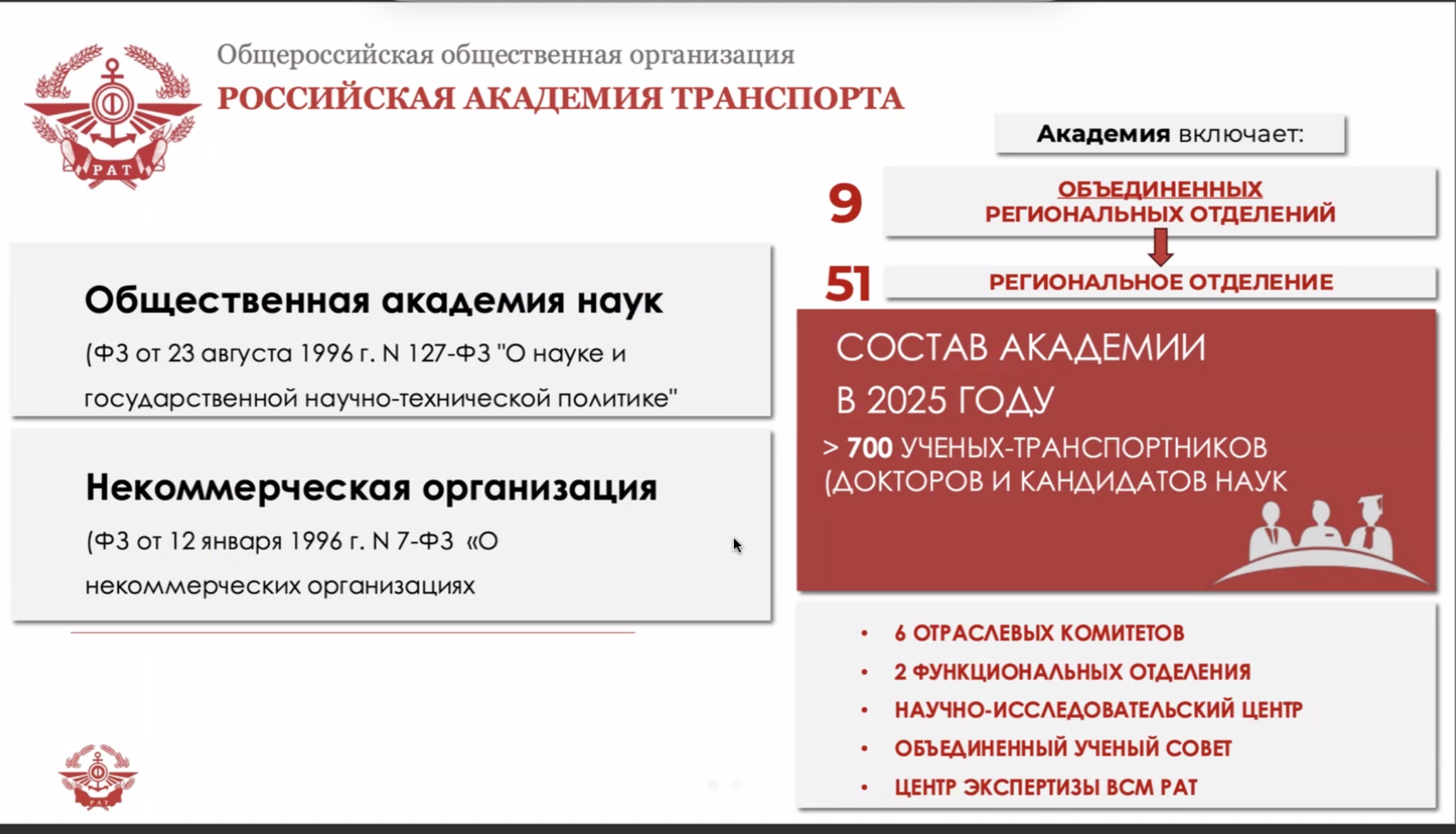

Академия не просто сохранила свою роль, но и укрепила позиции как ключевой научно-экспертный центр транспортной отрасли. За эти годы мы сумели укрепить наши позиции как авторитетной профессиональной площадки, способной консолидировать лучшие силы транспортной науки. Мы стали активными участниками крупных инфраструктурных и исследовательских проектов.

Академия участвовала в формировании транспортной стратегии, в составе и показателях национальных проектов, в том числе «Эффективная транспортная система» и «Инфраструктура для жизни». Инициировали содержательные дискуссии, развивали международное сотрудничество, поддерживали научную молодежь, расширяли взаимодействие с вузами, научными организациями и промышленностью.

Сейчас принимаем участие в экспертизе научно-технологической концепции Министерства транспорта Российской Федерации, которую считаем одним из важнейших документов. Собравшись сегодня, мы вместе подводим итоги этого непростого, но продуктивного периода и определяем векторы нашего дальнейшего движения. Какие новые вызовы и задачи стоят перед нами? Какую роль может и должна сыграть Российская академия транспорта? Как мы можем усилить нашу интеграционную, традиционную, экспертную функцию? Об этом наш сегодняшний разговор.

Устав Российской академии транспорта определяет основные направления нашей деятельности: развитие транспортной науки, содействие подготовке научных и инженерных кадров, консолидация научного потенциала и интересов общества, обобщение и распространение передового опыта, а также формирование экспертных и аналитических позиций по ключевым вопросам транспортной политики.

Мы взаимодействуем с ведущими транспортными университетами страны. В Академии уже успешно действуют комитеты, которые стали важной частью нашей структуры. Они созданы с целью обеспечить быструю и профессиональную реакцию научного сообщества на инициативы и вызовы транспортной отрасли, а также сформировать организационную основу для реализации уставных задач Академии.

Одной из приоритетных задач Академии остается повышение роли инженера транспорта. Сегодня, в условиях масштабного технологического обновления транспортной инфраструктуры и цифровой трансформации отрасли, инженер становится не просто исполнителем, а активным участником процесса проектирования, разработки и внедрения новых решений. На недавно проведенном ученом совете мы констатировали, что сегодня идет ренессанс инженера.

Мы убеждены, что инженер транспортной отрасли – это стратегическая профессия, определяющая облик будущего. Академия последовательно продвигает эту позицию на всех уровнях – от студенческой аудитории до профессиональных и государственных сообществ. Развитие современных технологий и рост инновационных процессов приводят к быстрому устареванию знаний и вызывают необходимость их постоянного обновления.

Научно-аналитическая деятельность также заняла значительное место в нашей работе. Академия приняла участие в успешном сопровождении проектов, касающихся развития транспортных коридоров, цифровизации и логистики, повышения безопасности и надежности транспортных систем, поведенческого развития, развивая научную дискуссию в интересах практики.

Академия продолжает выполнять свою миссию как центр консолидации научных знаний, образовательного ресурса и отраслевой экспертизы. Мы стремимся быть не только охранителями традиций транспортной науки, но и двигать ее развитие, являясь источником новых идей и подходов для транспортной отрасли.

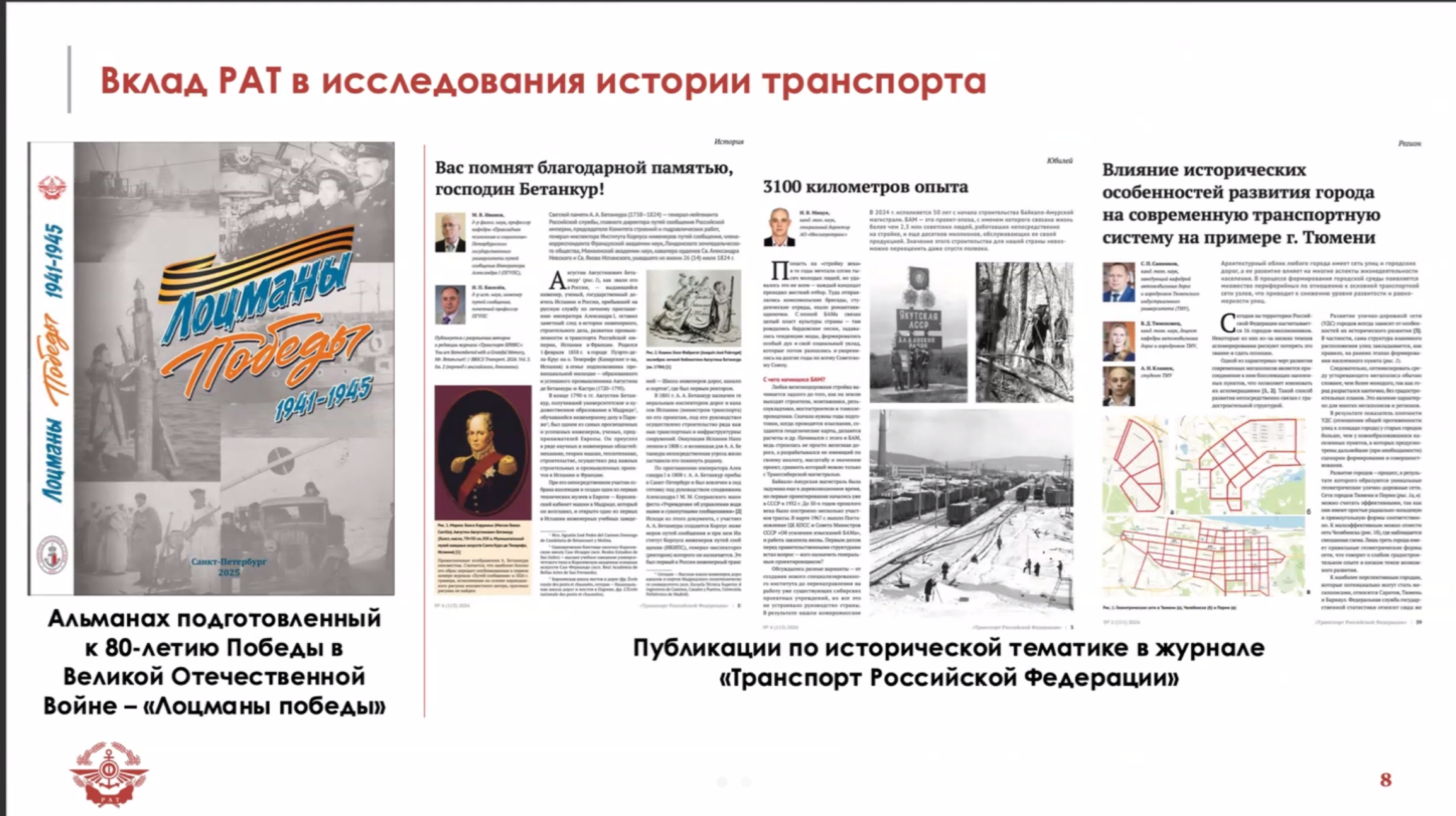

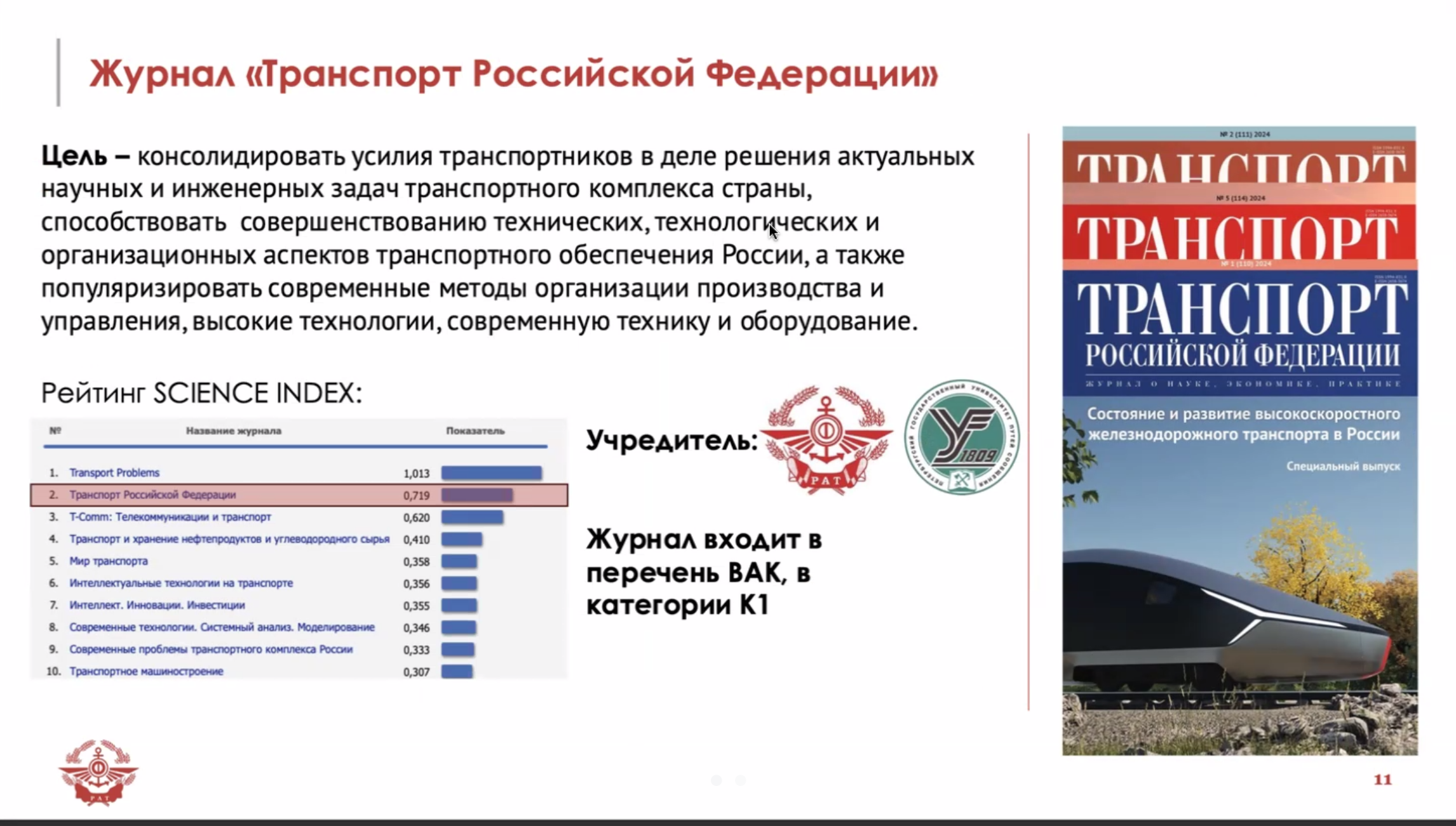

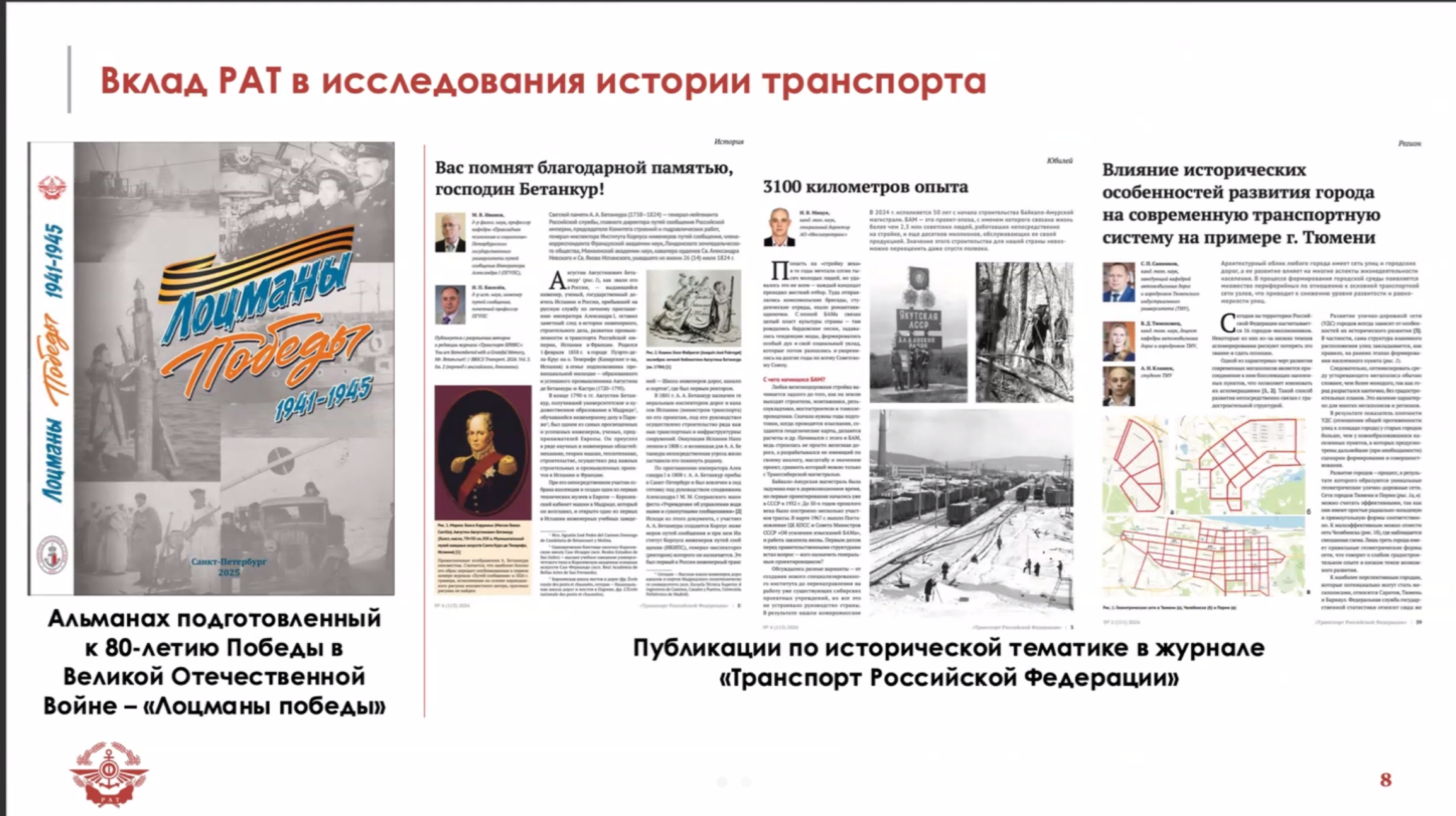

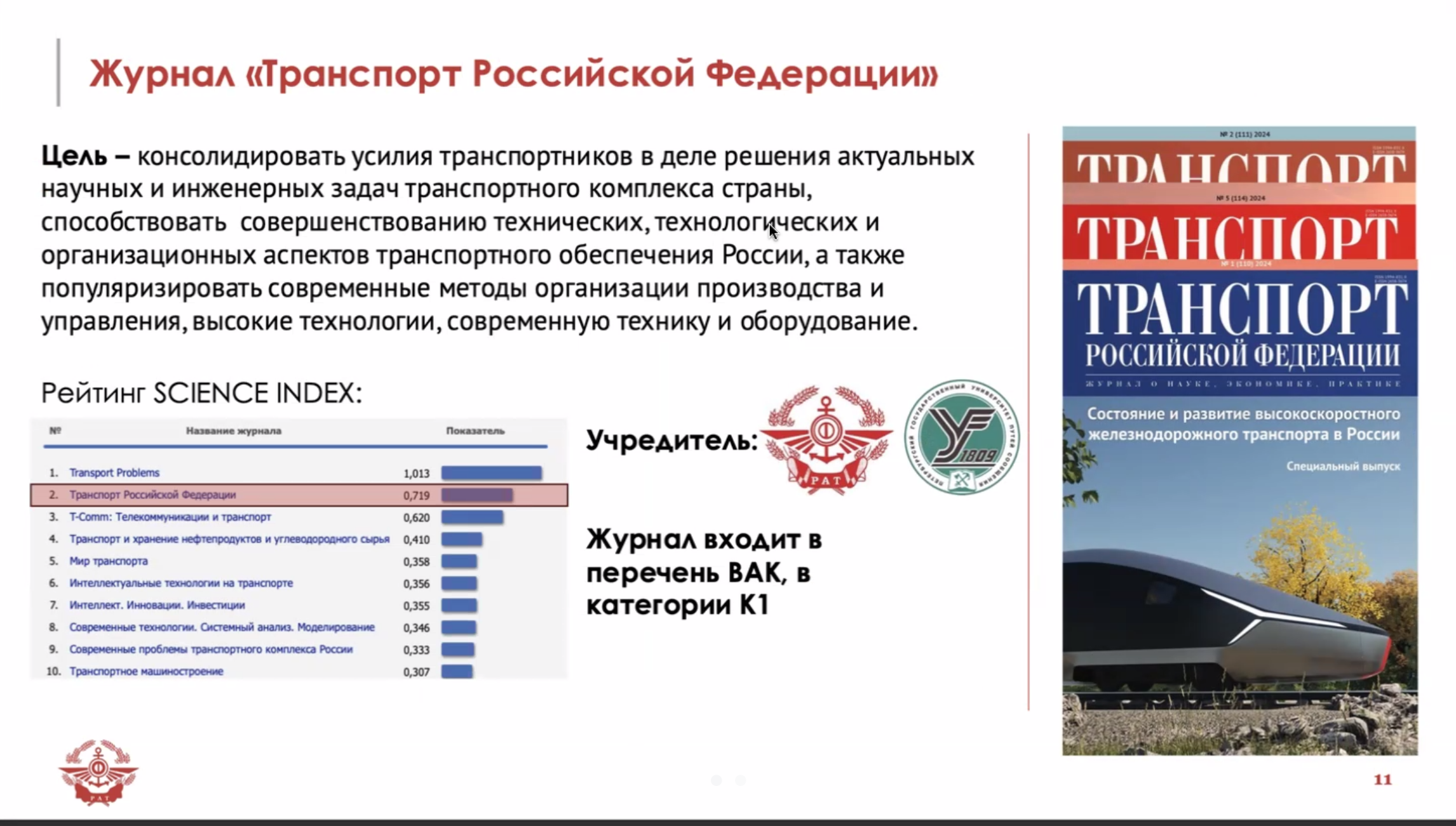

Укрепление связи между поколениями ученых-специалистов, продвижение передовых идей и решений, отвечающих современным транспортным потребностям. И в этом направлении тоже сделано немало. Центральной площадкой академического научного диалога стал журнал «Транспорт Российской Федерации». Он зарекомендовал себя как ведущий российский научно-аналитический журнал в области транспорта. Он полностью принадлежит академии сегодня.

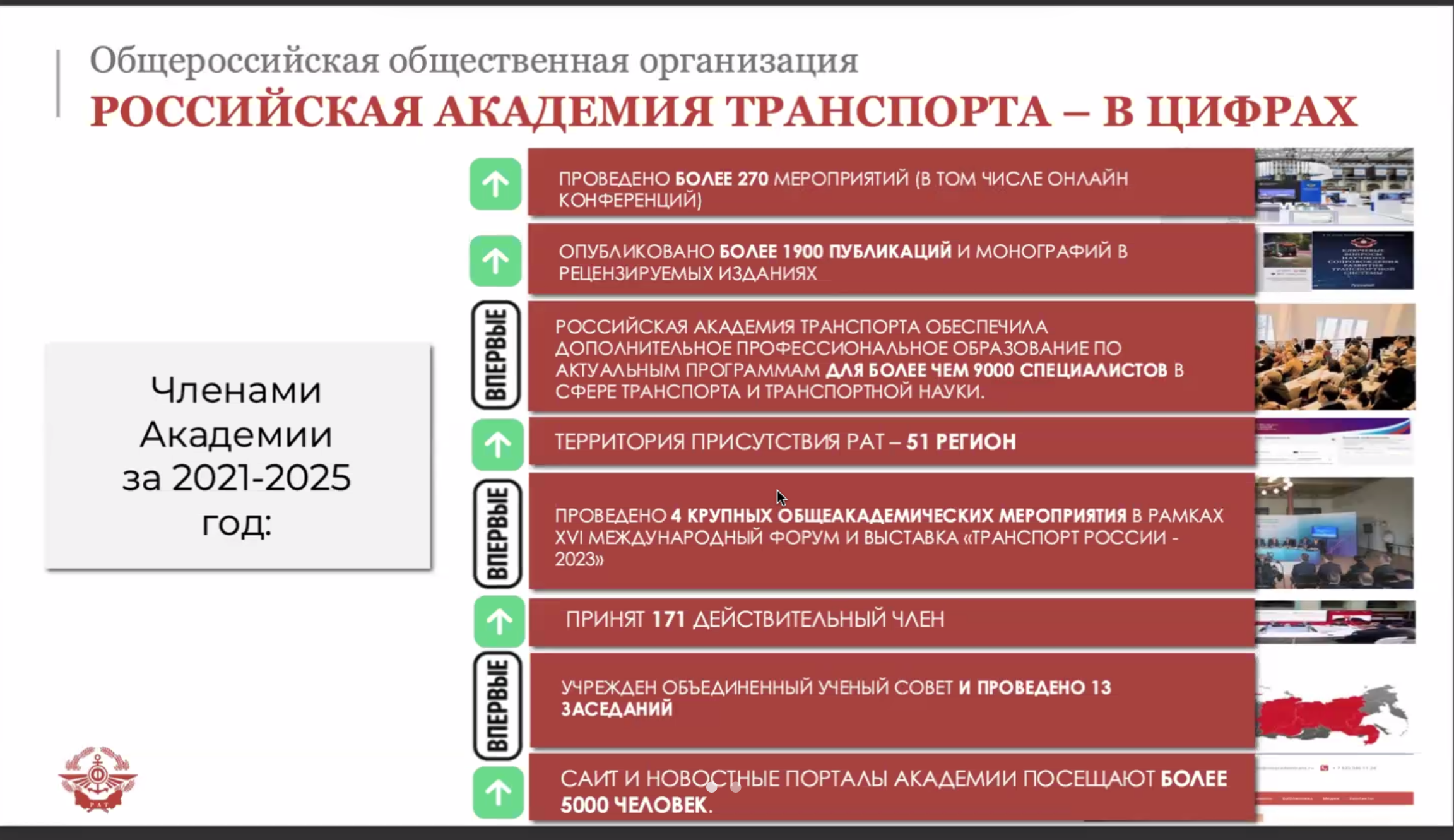

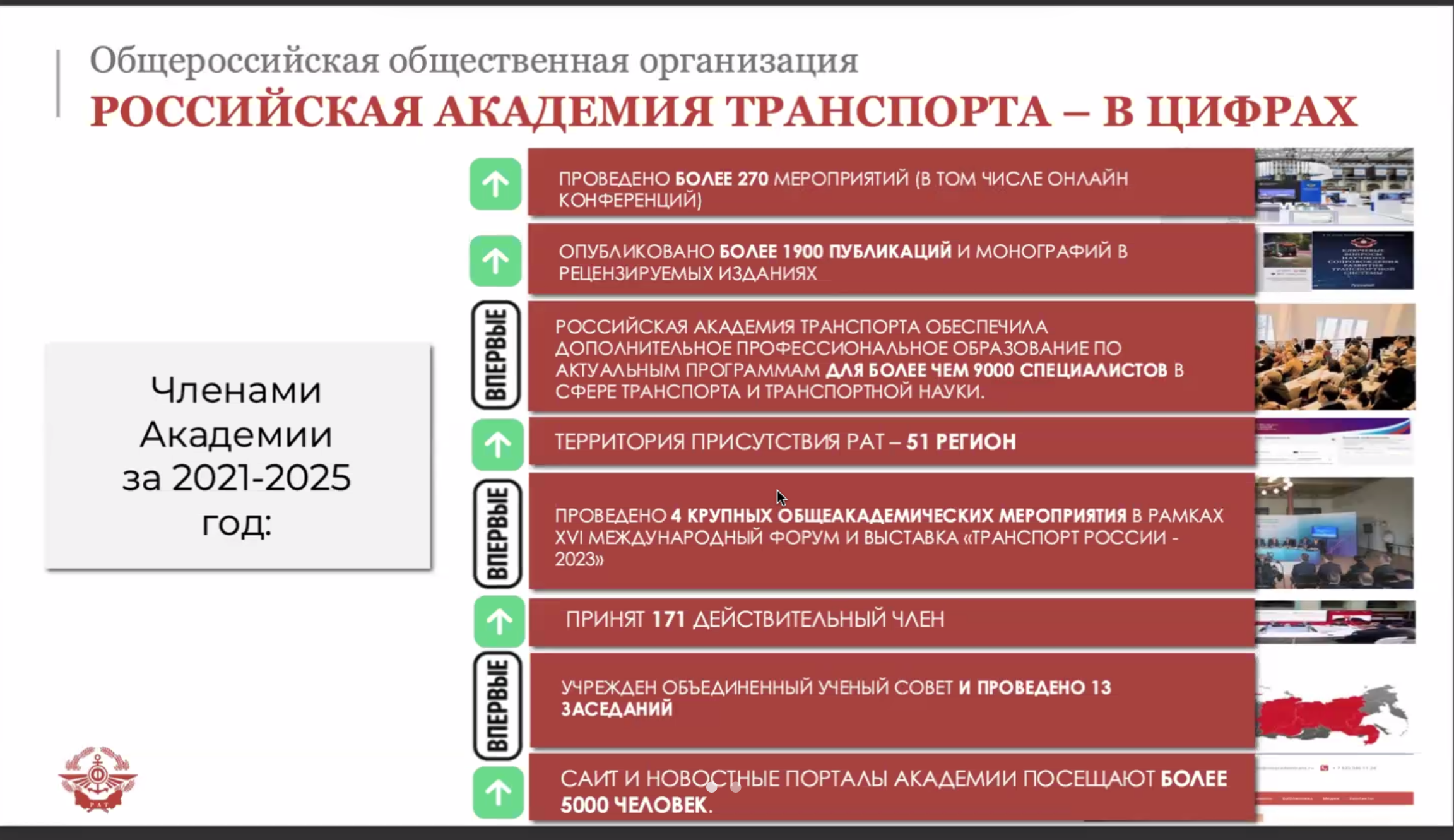

На нашем официальном сайте и в информационных каналах сети регулярно публикуются актуальные новости транспортной науки, аналитические материалы, интервью с экспертами, анонсы мероприятий и новые издания. Это не просто витрина, это живая площадка, где отражаются все основные события в жизни академии и транспортного научного сообщества. Наша аудитория — профессионалы, аудитория онлайн-СМИ. И сегодня она превышает более пяти тысяч постоянных читателей.

И она будет расти, и мы уверены, что процесс будет двигаться дальше. Также активно работает Агентство транспортной информации.

За отчетный период Академия участвовала в ряде научно-исследовательских работ, направленных на развитие транспортной инфраструктуры, логистики и транспорта. Исследовательские работы выполнялись как по собственной инициативе, так и в рамках договоров с государственными отраслевыми структурами. Выполнение этих работ полностью позволяет финансировать административные и хозяйственные расчеты Академии. Мы еще раз доказали, что востребованность российских экспертов и сообщества сегодня очень высока и на уровне не только государства, но и нашего бизнес-сообщества.

На новом этапе своей деятельности Российская академия транспорта сохраняет и усиливает ориентир на развитие науки как ключевого инструмента формирования устойчивой, технологически суверенной и конкурентоспособной транспортной системы страны.

Завершая выступление, Александр Сергеевич искренне поблагодарил всех членов Российской академии транспорта за труд, вовлеченность, научную честность, профессионализм и неравнодушие.

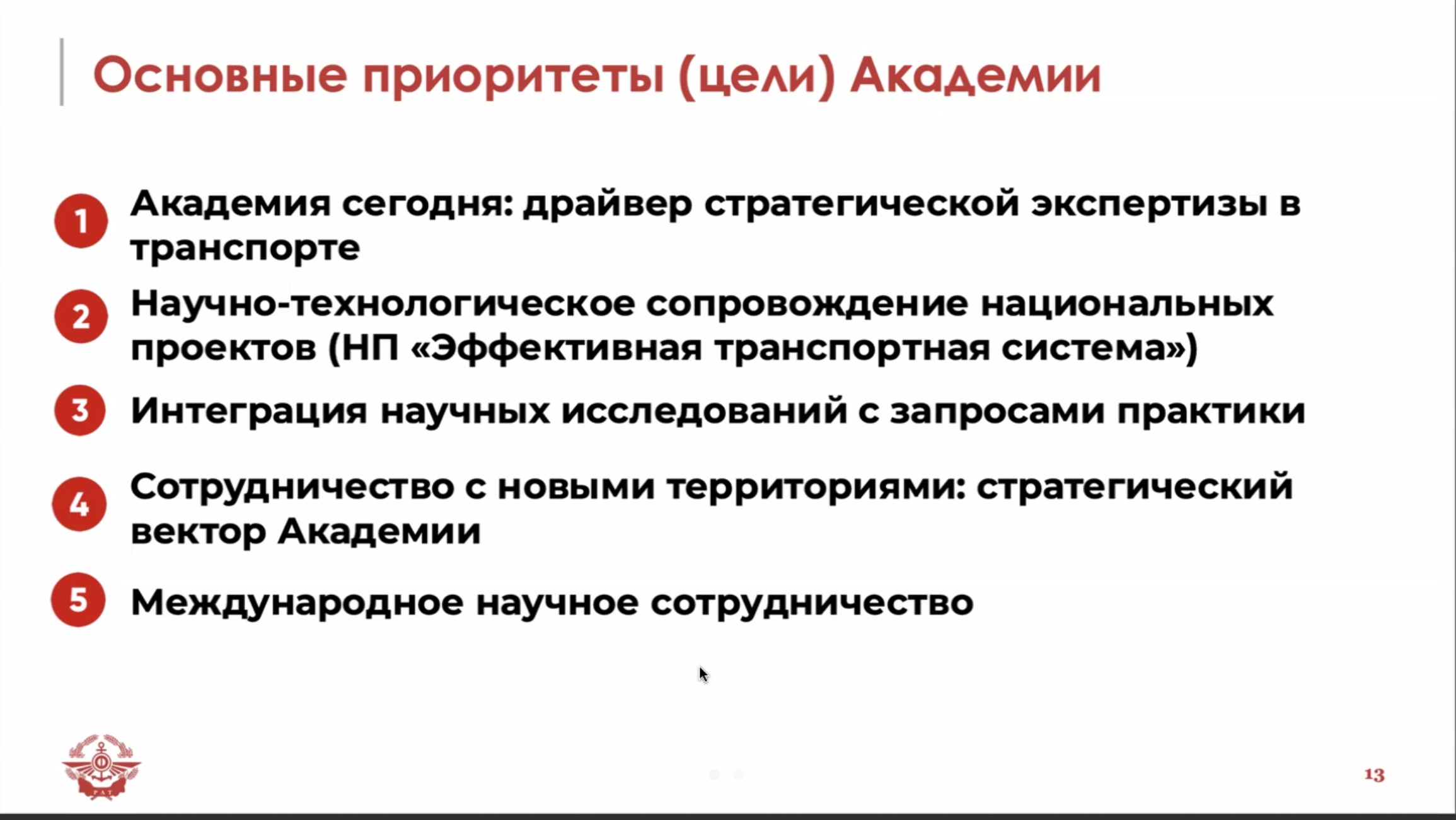

Далее с докладом выступила главный ученый секретарь Российской академии транспорта Ольга Владимировна Ефимова, которая рассказала о ключевых направлениях работы Академии за прошедший период, включая прием новых членов, защиту диссертаций и деятельность Объединенного ученого совета. Она поделилась предложениями по совершенствованию процесса приема в Академию, а также высказала идеи относительно повышения значимости докторских диссертаций и введения степени академика транспорта. Кроме того, Ольга Владимировна рассказала об изменении формата работы Объединенного ученого совета, направленном на более глубокое и содержательное обсуждение научных разработок.

Главный ученый секретарь Российской академии транспорта Ефимова Ольга Владимировна:

Главный ученый секретарь Российской академии транспорта Ефимова Ольга Владимировна:

За прошедший период в Академии проведена большая работа, связанная с приемом новых, действительных членов Российской Академии Транспорта.

Как уже сказал Александр Сергеевич, принят 171 человек, и это такой комплекс экспертов, которые работают в организациях транспортного комплекса, в органах государственного управления, а также преподают в вузах, что обеспечивает тесную интеграцию науки и практики, а также ее внедрение в учебный процесс. Действительно, средний возраст действительных членов Академии сейчас составляет 56 лет, и это некоторым образом нас радует, что в состав Академии входят ученые, находящиеся в трудоспособном возрасте, готовые не только теоретически, но и практически претворять свои решения в жизнь.

По вопросу приема новых членов, поскольку мы с вами не только отчитываемся, но и думаем о том, как нам жить в будущем, у меня есть предложение обновить положение о приеме в действительные члены Российской Академии Транспорта. И принципиальный момент, который, мне кажется, принесет пользу и повысит эффективность деятельности всех членов Академии, это при приеме также рассматривать в наших региональных и укрупненных региональных отделениях планы деятельности нового члена в Академии Транспорта. Мне представляется, что это могло бы повысить эффективность работы.

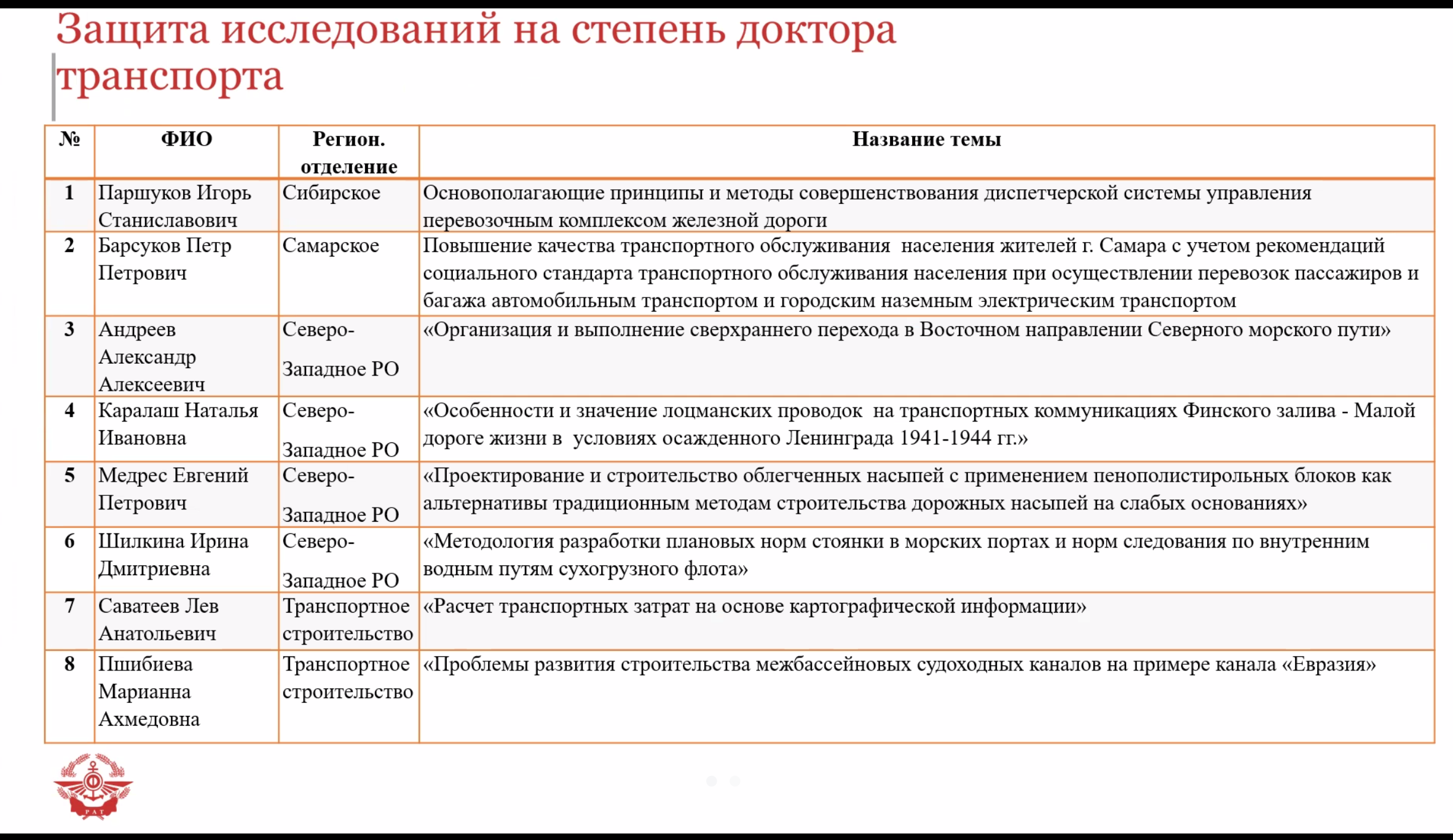

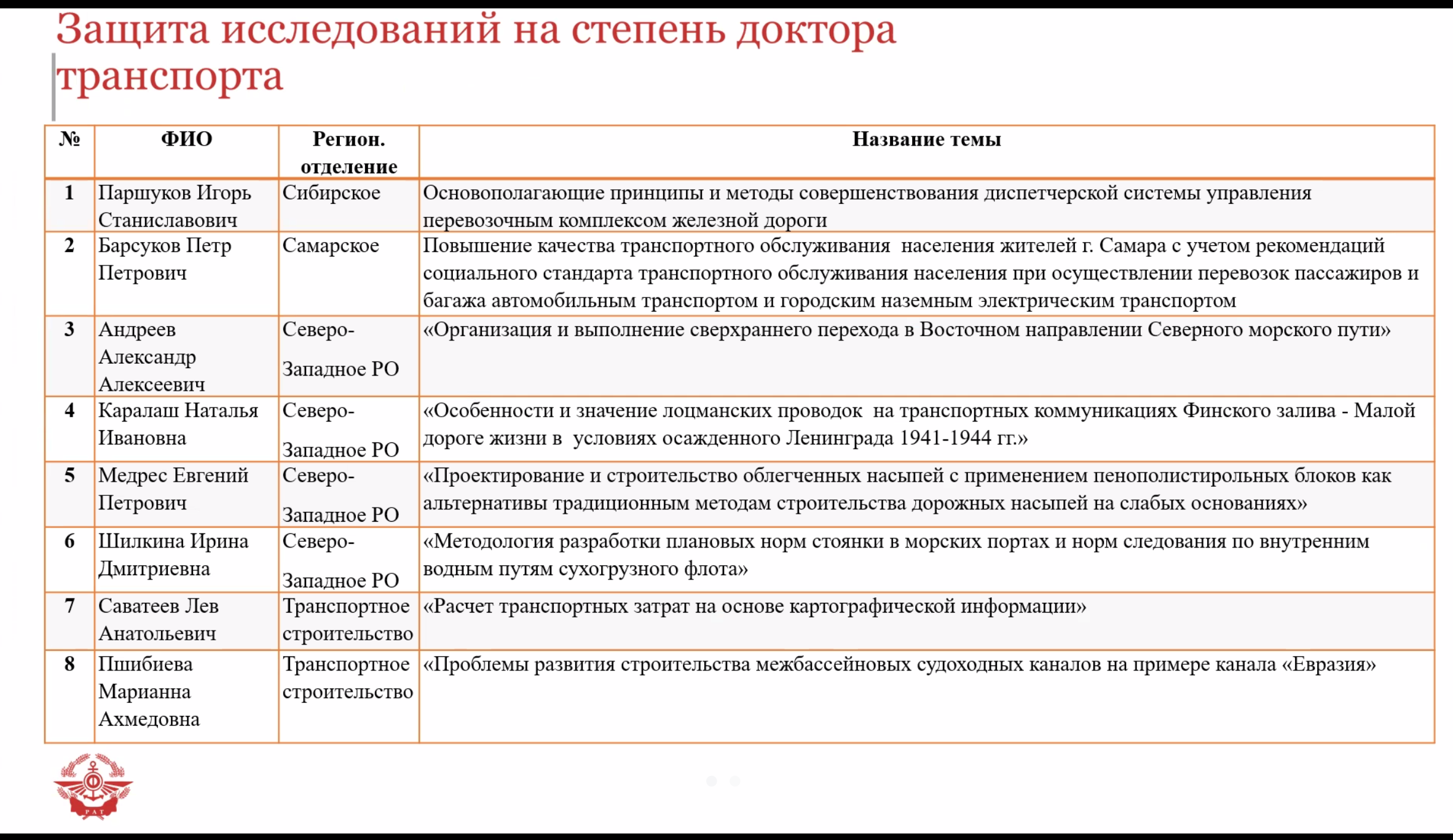

За прошедший период у нас защищено 7 диссертаций на соискание степени доктора транспорта. Это существенный вклад. Мы достаточно аккуратно относимся к защите результатов исследований для получения такой значимой научно-практической степени. Но также можно подумать и о том, чтобы, возможно, в чем-то упростив документы, необходимые для защиты на степень доктора транспорта, с другой стороны, сделать их более корректными и подумать о том, что, может быть, нам даже есть смысл разработать положение о степени академика транспорта.

Это будет не ученая степень, а именно степень нашей Академии, которая покажет, какие исследования проводят члены Академии. Ну и также считаю обязательным условием для приема документов на соискание степени доктора транспорта доклад на Объединенном ученом совете с выступлением вновь принятых членов Академии, которые получают такую важную степень.

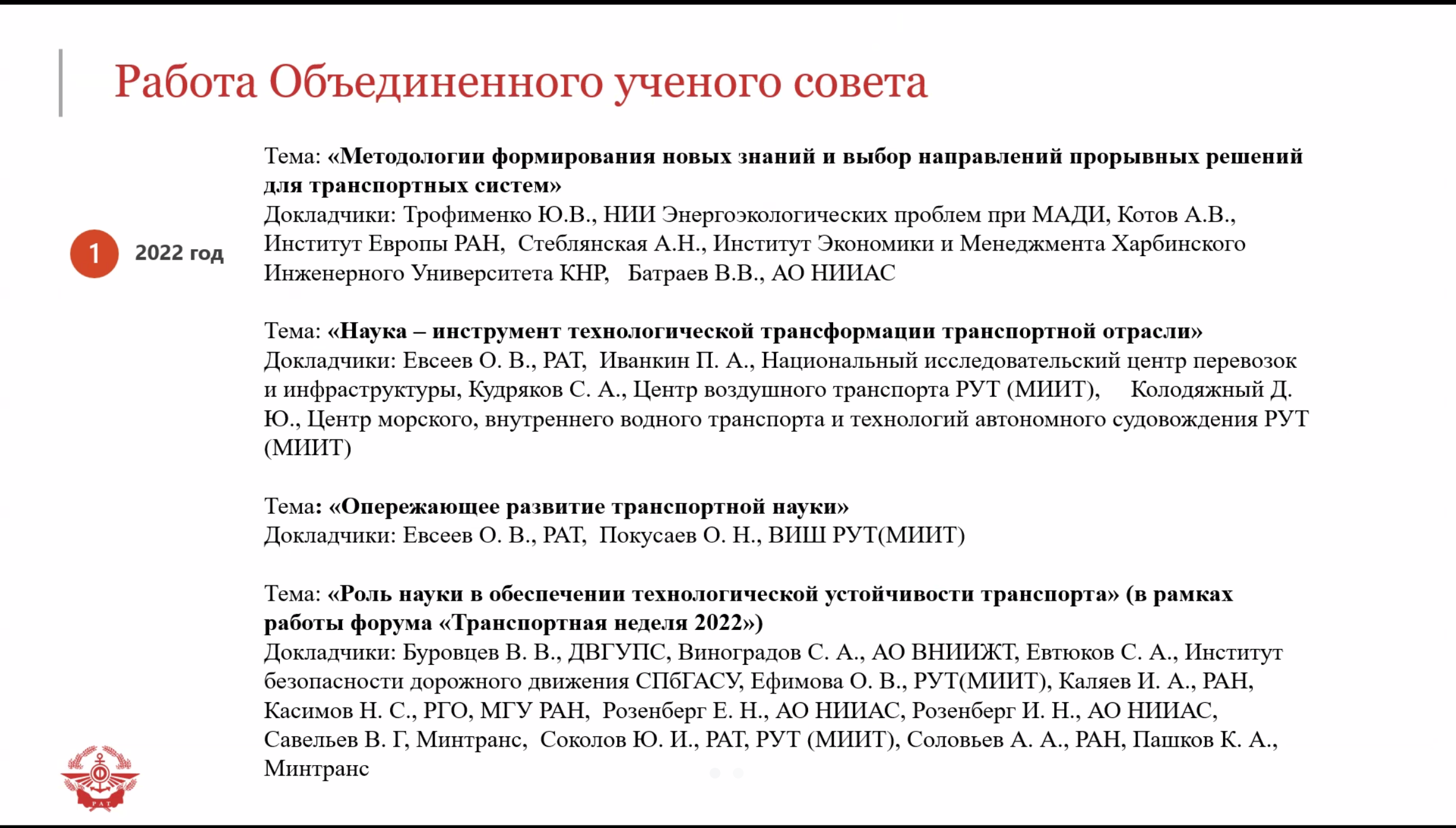

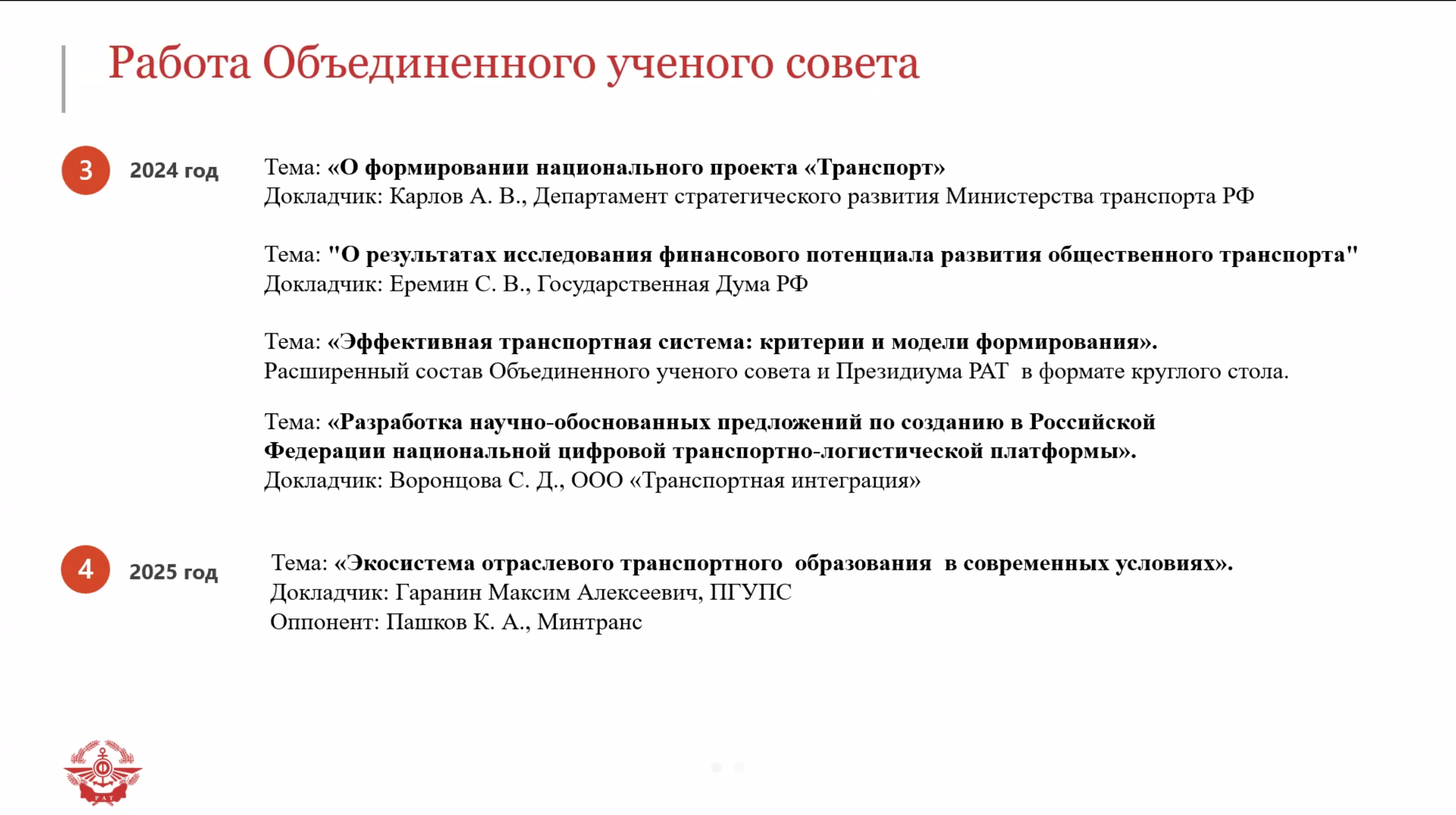

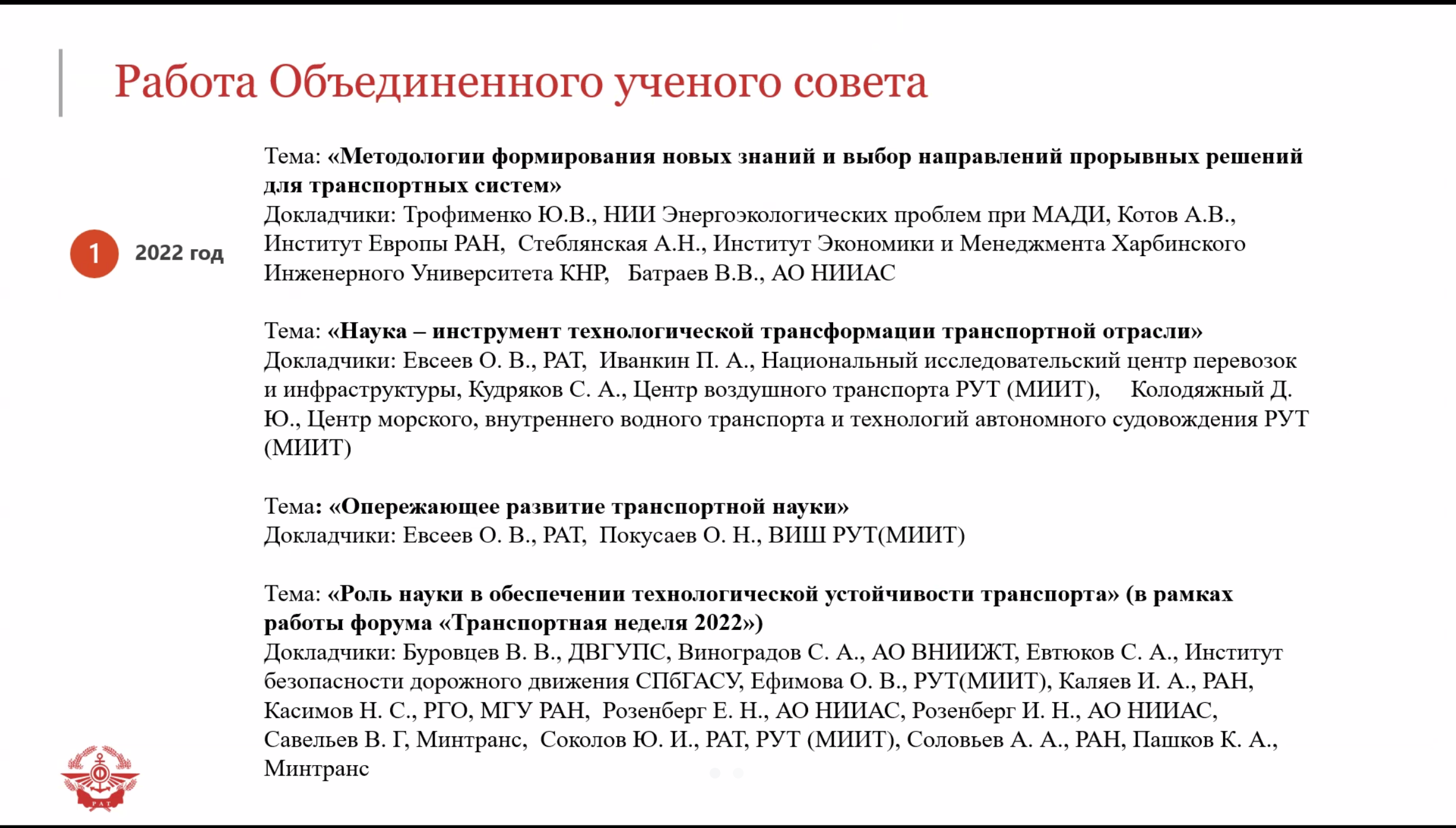

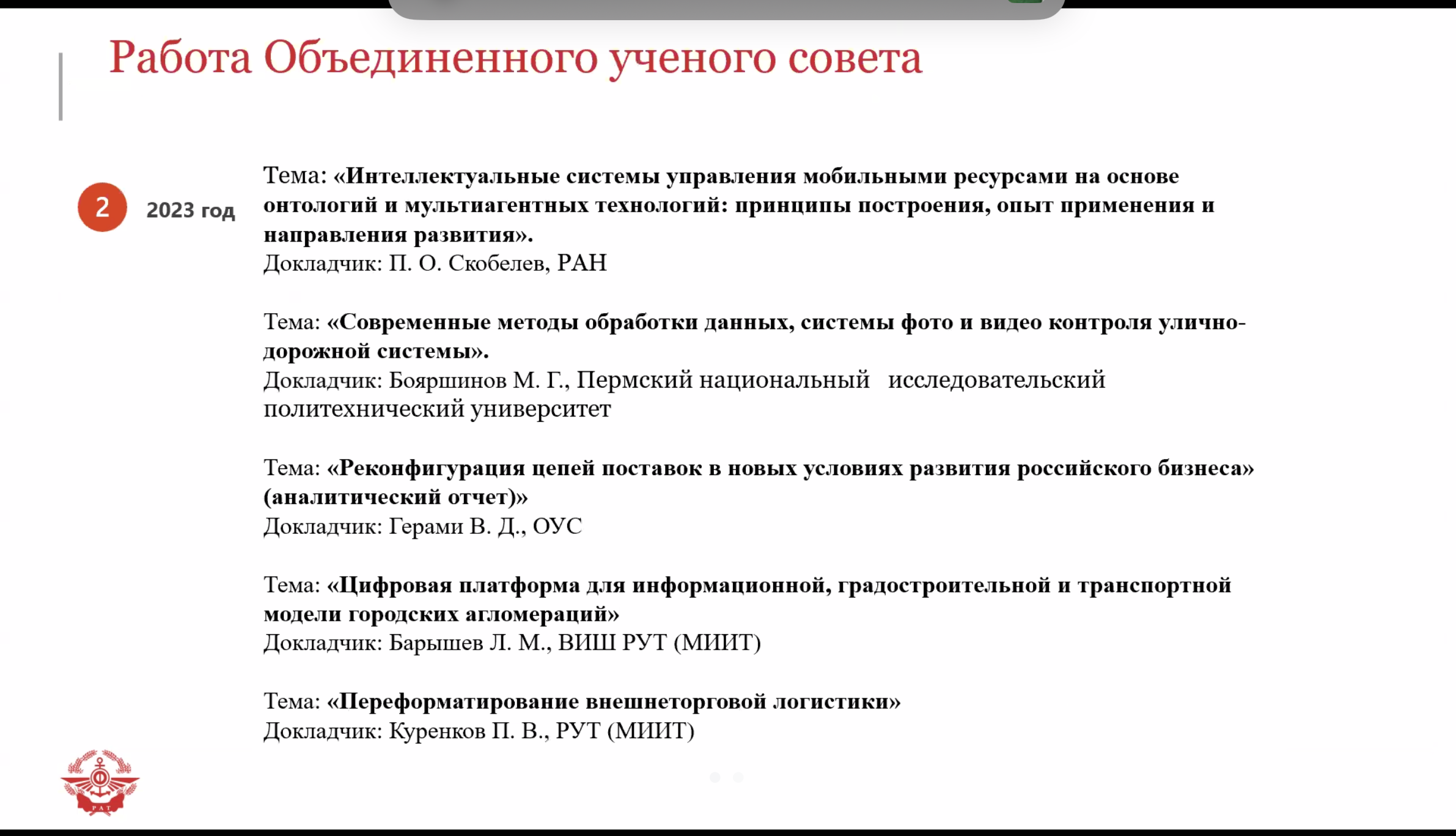

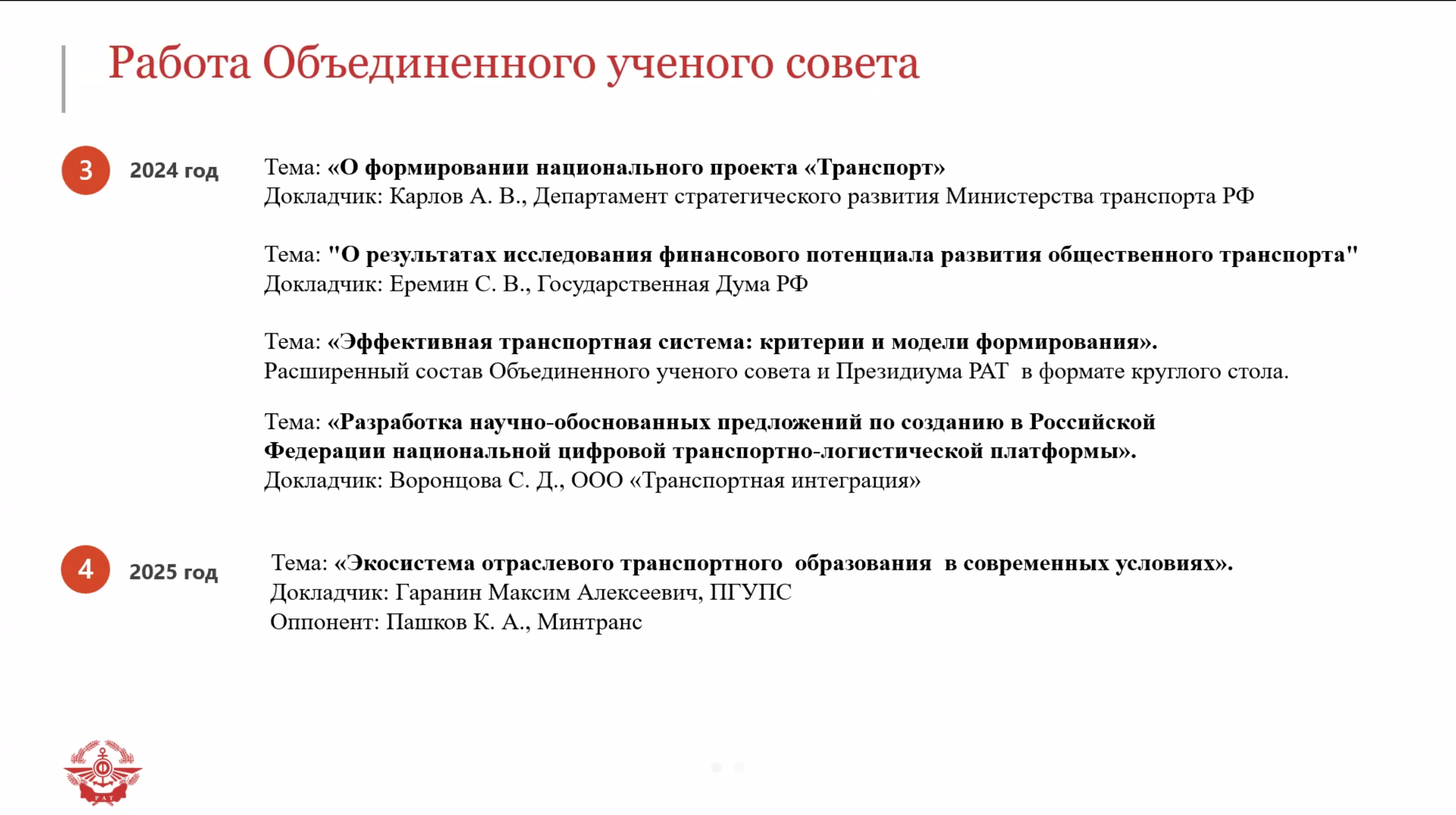

По работе Объединенного ученого совета хочу сказать, что за прошедший период мы все время искали форму, как лучше проводить Объединенный ученый совет. В 2022 году провели четыре заседания Объединенного ученого совета, на которых мы рассматривали несколько тем и заслушивали несколько докладчиков.

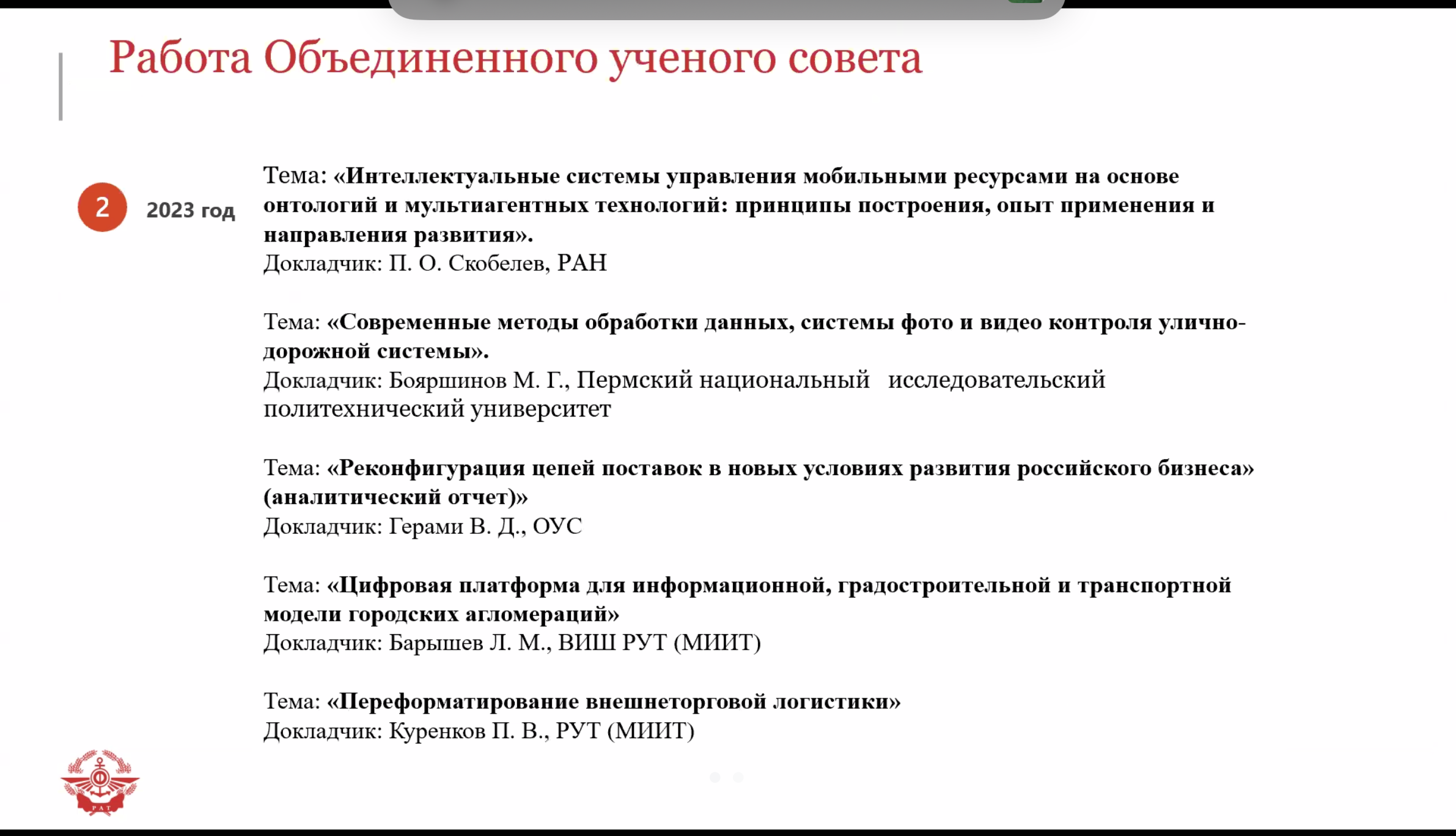

Фактически это давало возможность комплексно обсудить новые прорывные разработки наших ученых. Но, с другой стороны, такое количество докладчиков не позволяло нам содержательно обсудить каждую инициативу, а каждая из них заслуживала отдельного обсуждения. Поэтому в 2023 году мы перешли к новой модели работы Объединенного ученого совета, когда на заседании представлялся только один доклад с его подробным обсуждением. Такая модель оказалась более эффективной.

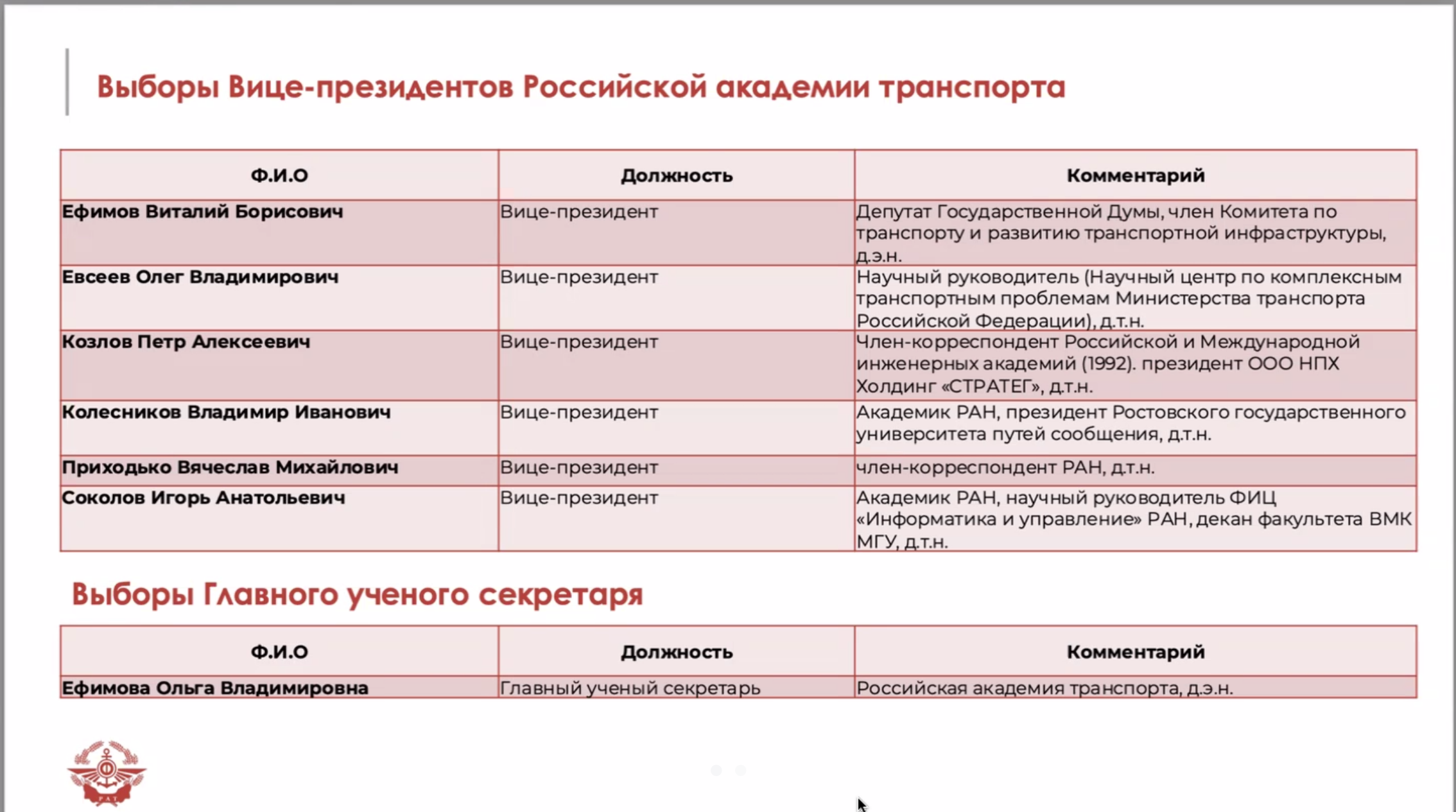

В завершение отчетно-выборной конференции прошло голосование, на котором единогласно были избраны президент, вице-президент, главный ученый секретарь и члены президиума.

Президентом Академии на предстоящий пятилетний срок избран Мишарин Александр Сергеевич.

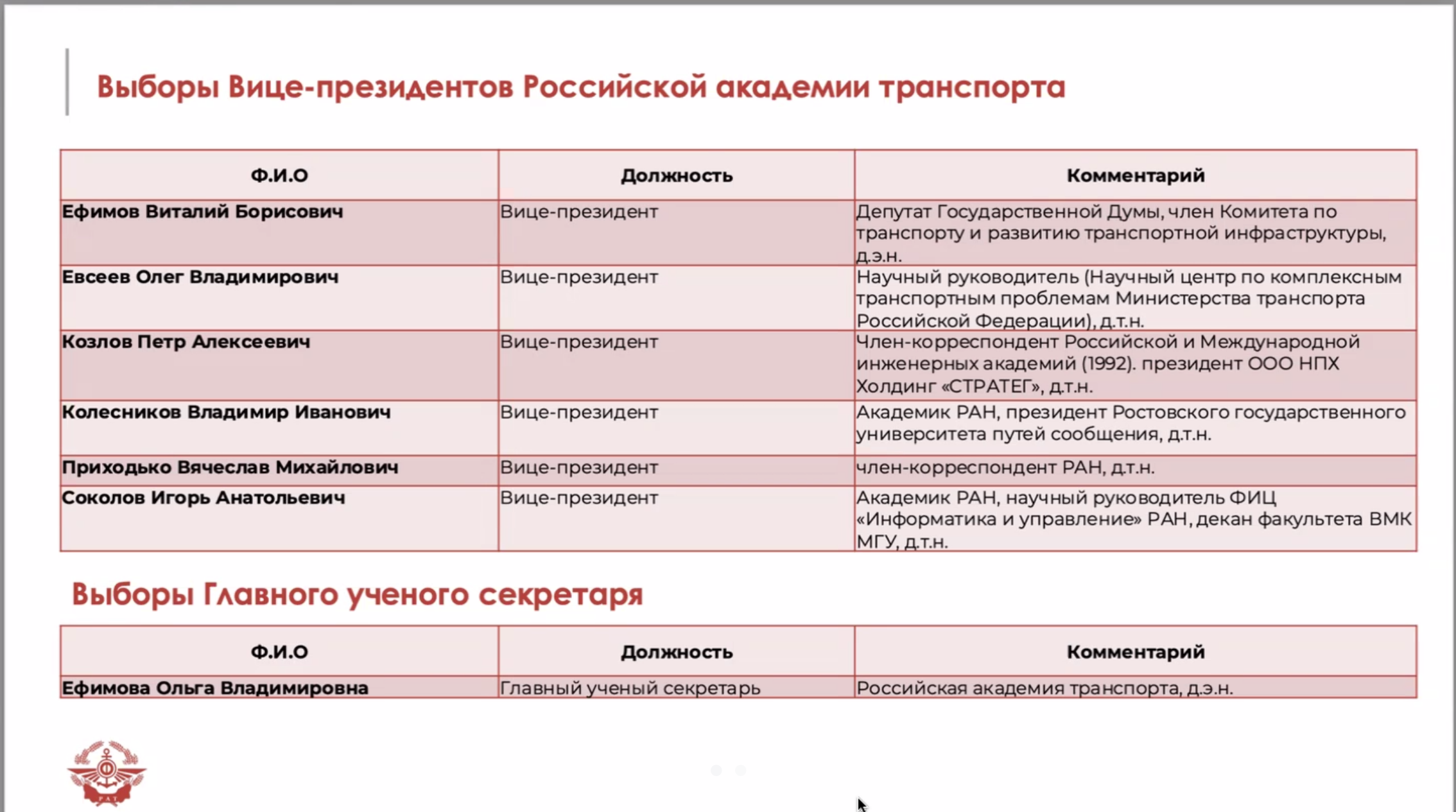

В вице-президенты Академии на пятилетний срок избрали следующих членов Российской Академии транспорта: Ефимов Виталий Борисович, Евсеев Олег Владимирович, Козлов Петр Алексеевич, Колесников Владимир Иванович, Приходько Вячеслав Михайлович, Соколов Игорь Анатольевич.

Главным учёным-секретарем на пятилетний срок избрана Ефимова Ольга Владимировна.

Представленные члены Президиума Академии транспорта также были избраны единогласно.

Читать далее:

Итоги двенадцатого заседания Объединенного ученого совета РАТ от 26.03.2025

🔹 Поделиться ВКонтакте

🔹 Поделиться в Telegram

Заведующий лабораторией прогнозирования региональной экономики ИНП РАН, кандидат экономических наук Кирилл Янков:

Заведующий лабораторией прогнозирования региональной экономики ИНП РАН, кандидат экономических наук Кирилл Янков: Генеральный директор Ассоциации организаций в области энергетики Артиков Рашид:

Генеральный директор Ассоциации организаций в области энергетики Артиков Рашид: Президент Нацобъединения в области энергоэффективности Леонид Питерский:

Президент Нацобъединения в области энергоэффективности Леонид Питерский: Генеральный директор Союза российских городов Андрей Максимов:

Генеральный директор Союза российских городов Андрей Максимов:

Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, д.т.н. Михаил Якимов:

Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, д.т.н. Михаил Якимов:

Об актуальных задачах развития транспортного комплекса Российской Федерации рассказала Горовая Татьяна Викторовна, Первый заместитель генерального директора Фонда «Центр стратегических разработок», Председатель Общественного совета при Министерстве транспорта РФ:

Об актуальных задачах развития транспортного комплекса Российской Федерации рассказала Горовая Татьяна Викторовна, Первый заместитель генерального директора Фонда «Центр стратегических разработок», Председатель Общественного совета при Министерстве транспорта РФ:

Президент Российской академии транспорта, д.т.н. Мишарин Александр Сергеевич:

Президент Российской академии транспорта, д.т.н. Мишарин Александр Сергеевич:

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин:

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин: Департамент транспорта администрации города Перми:

Департамент транспорта администрации города Перми: Заместитель директора СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Виктория Калинина:

Заместитель директора СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Виктория Калинина:

Директор центра исследований «Умного города» Константин Трофименко:

Директор центра исследований «Умного города» Константин Трофименко: Директор по продукту Рободоставка в Яндексе Марина Перескокова:

Директор по продукту Рободоставка в Яндексе Марина Перескокова: Заместитель директора по научно-исследовательской деятельности Музея Транспорта Москвы Иван Дементьев:

Заместитель директора по научно-исследовательской деятельности Музея Транспорта Москвы Иван Дементьев:

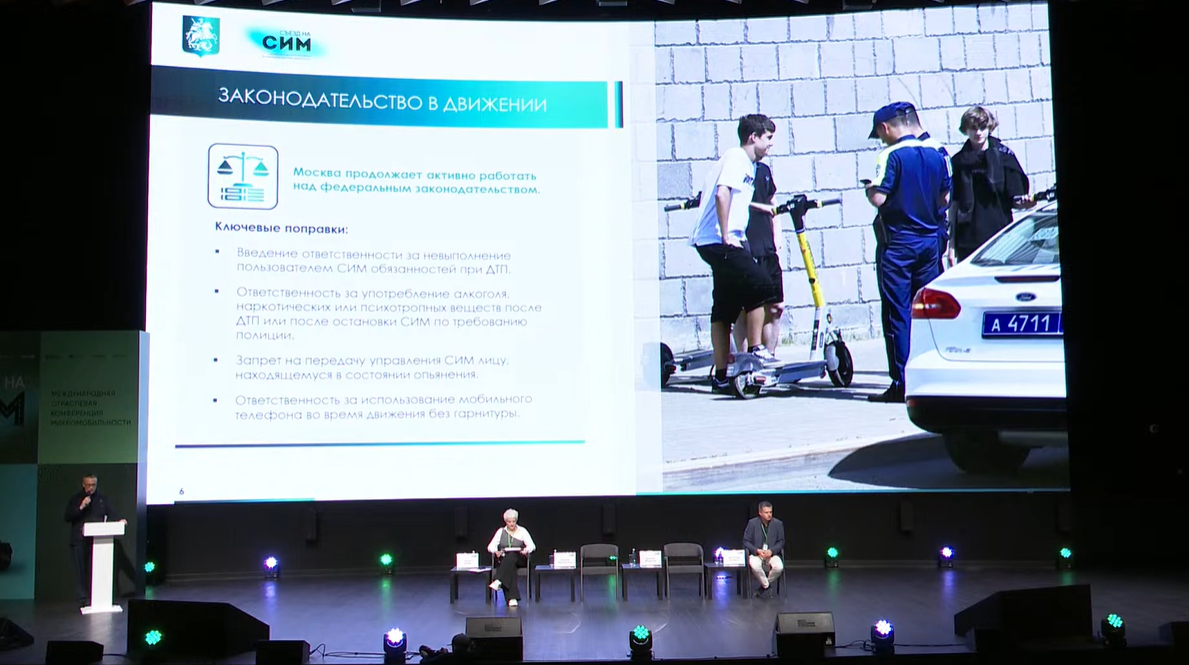

Председатель Московской городской думы, кандидат юридических наук Алексей Валерьевич Шапошников:

Председатель Московской городской думы, кандидат юридических наук Алексей Валерьевич Шапошников:

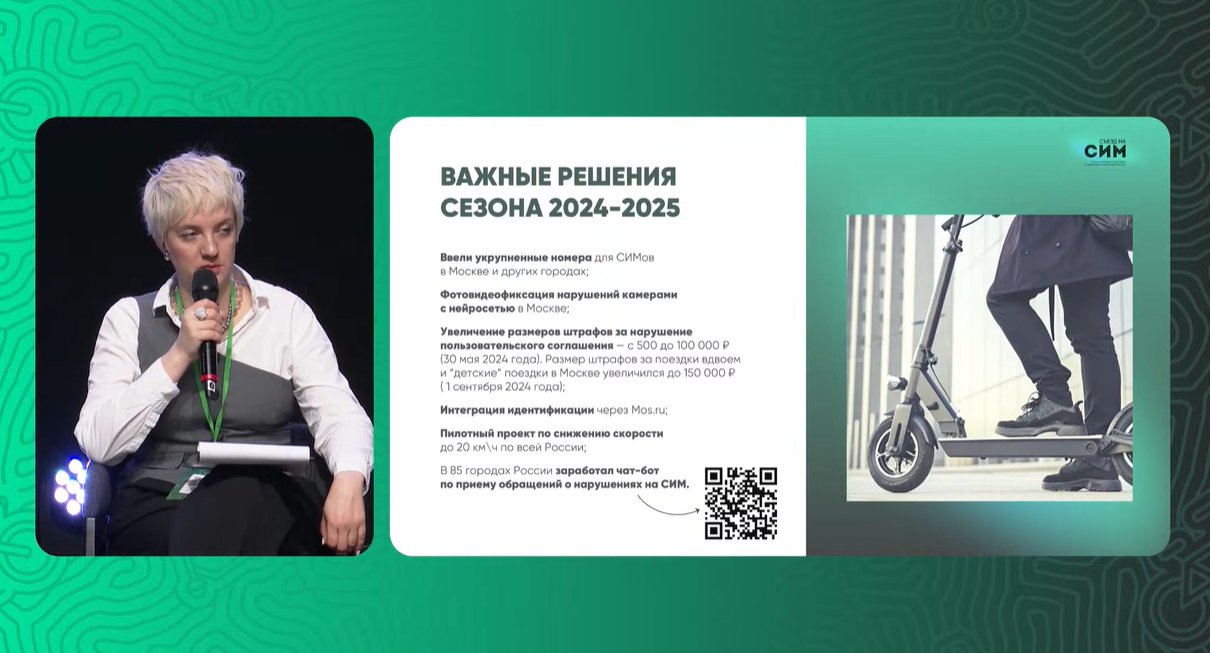

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман:

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман:

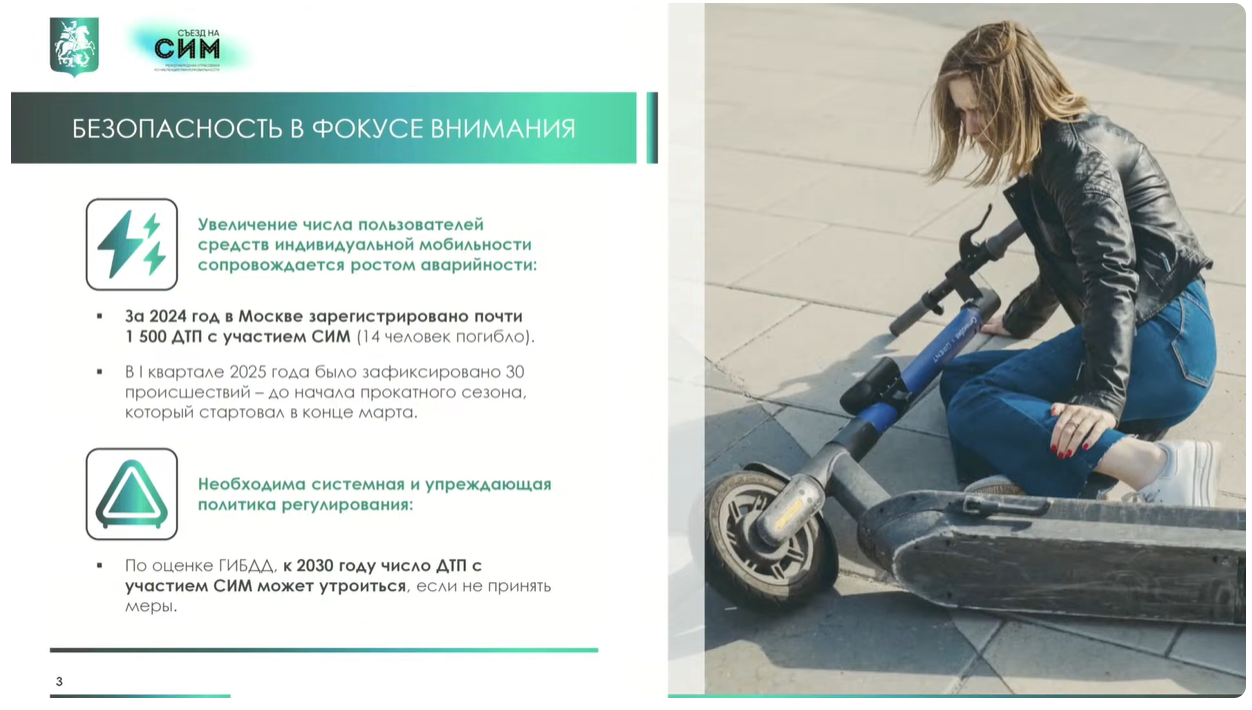

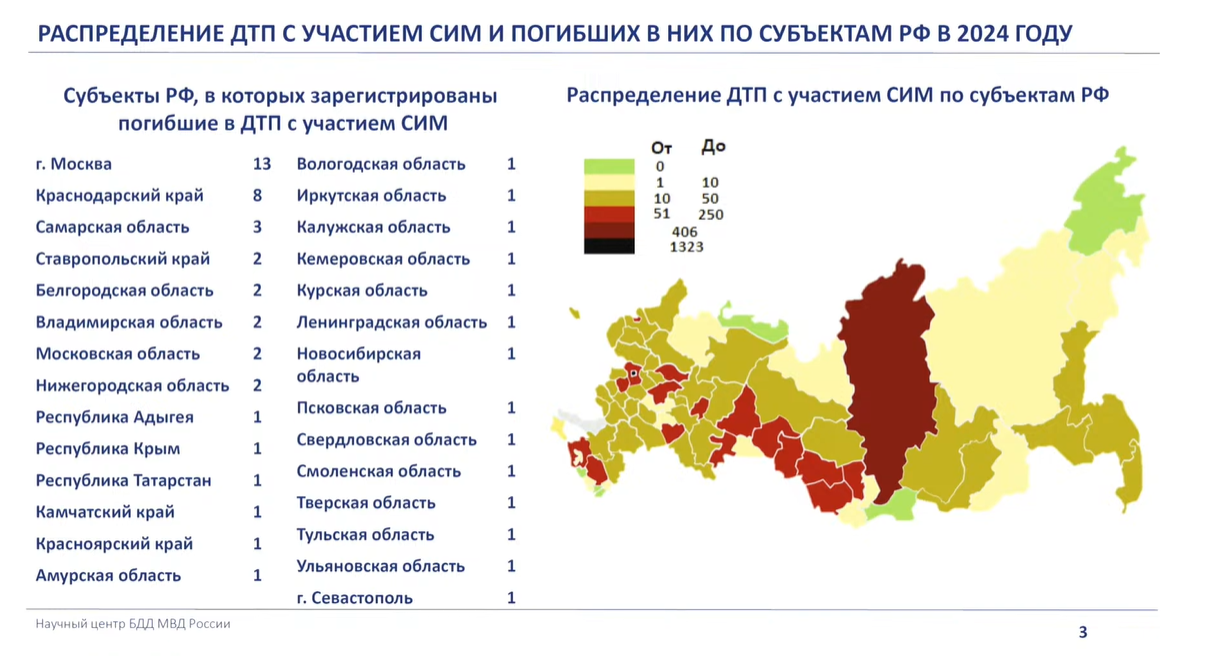

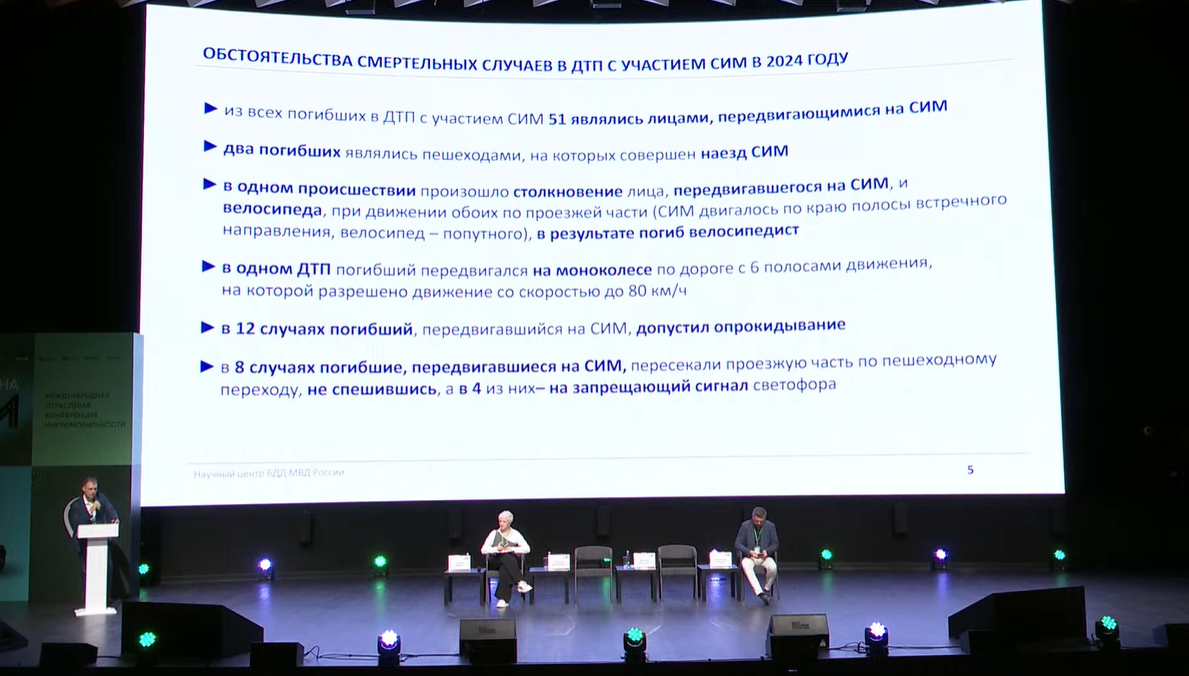

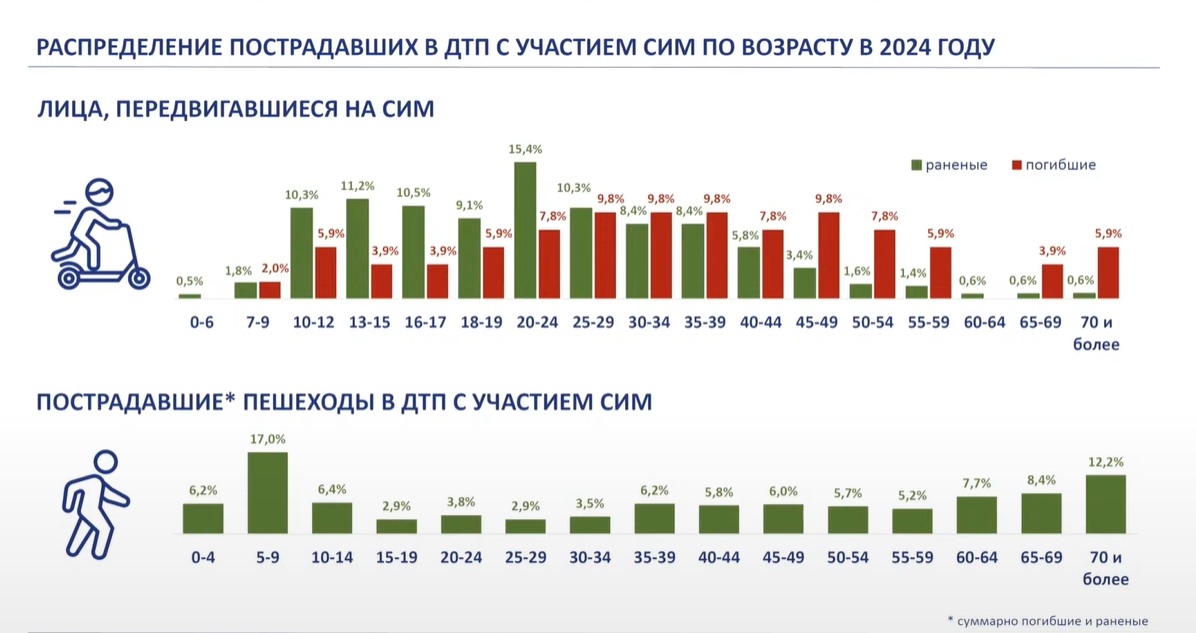

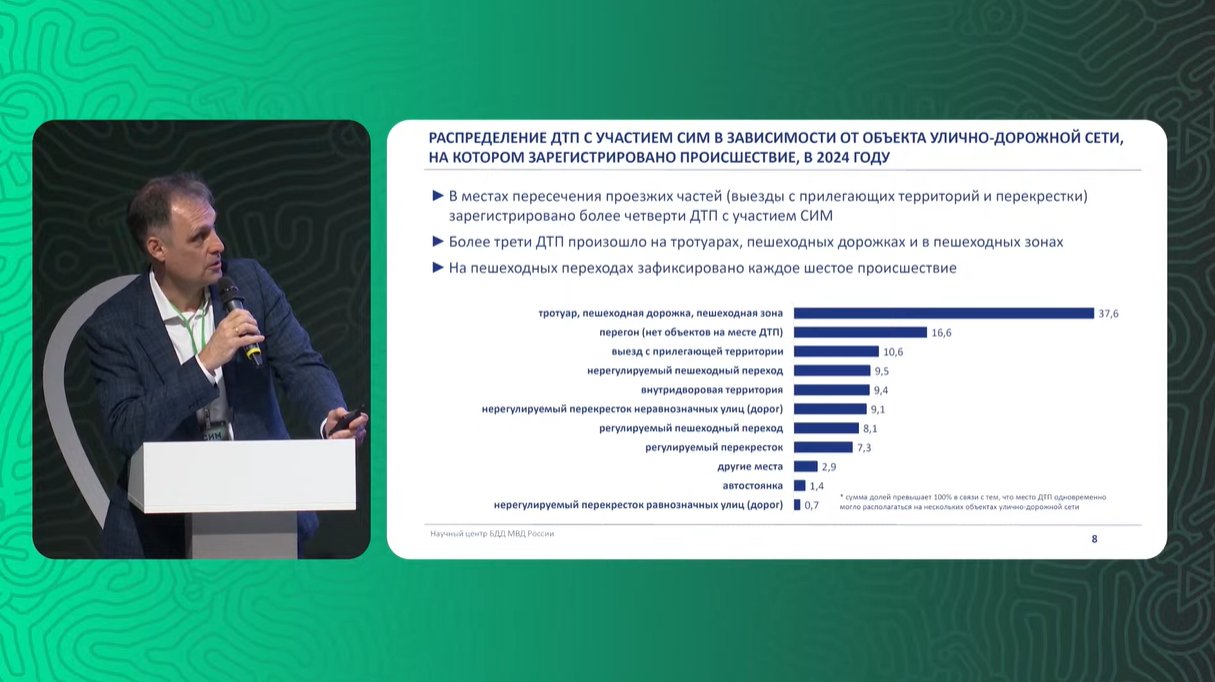

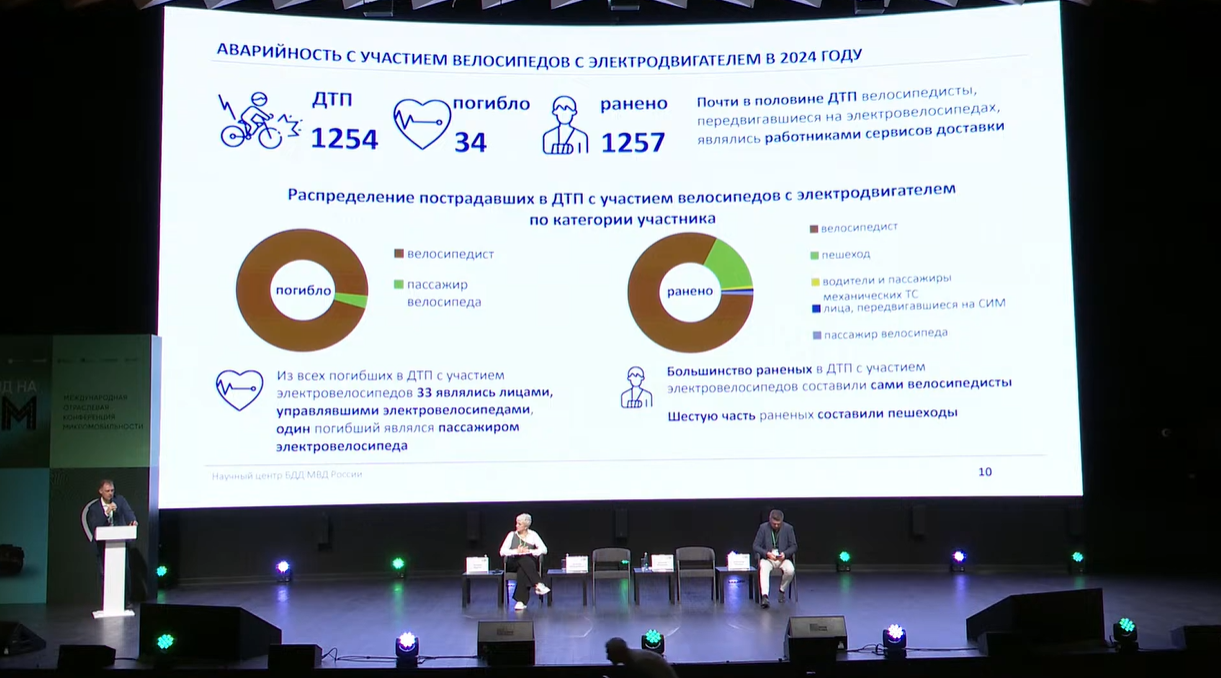

Начальник ФКУ «Научный центр безопасности дорожного движения МВД России» Дмитрий Митрошин:

Начальник ФКУ «Научный центр безопасности дорожного движения МВД России» Дмитрий Митрошин:

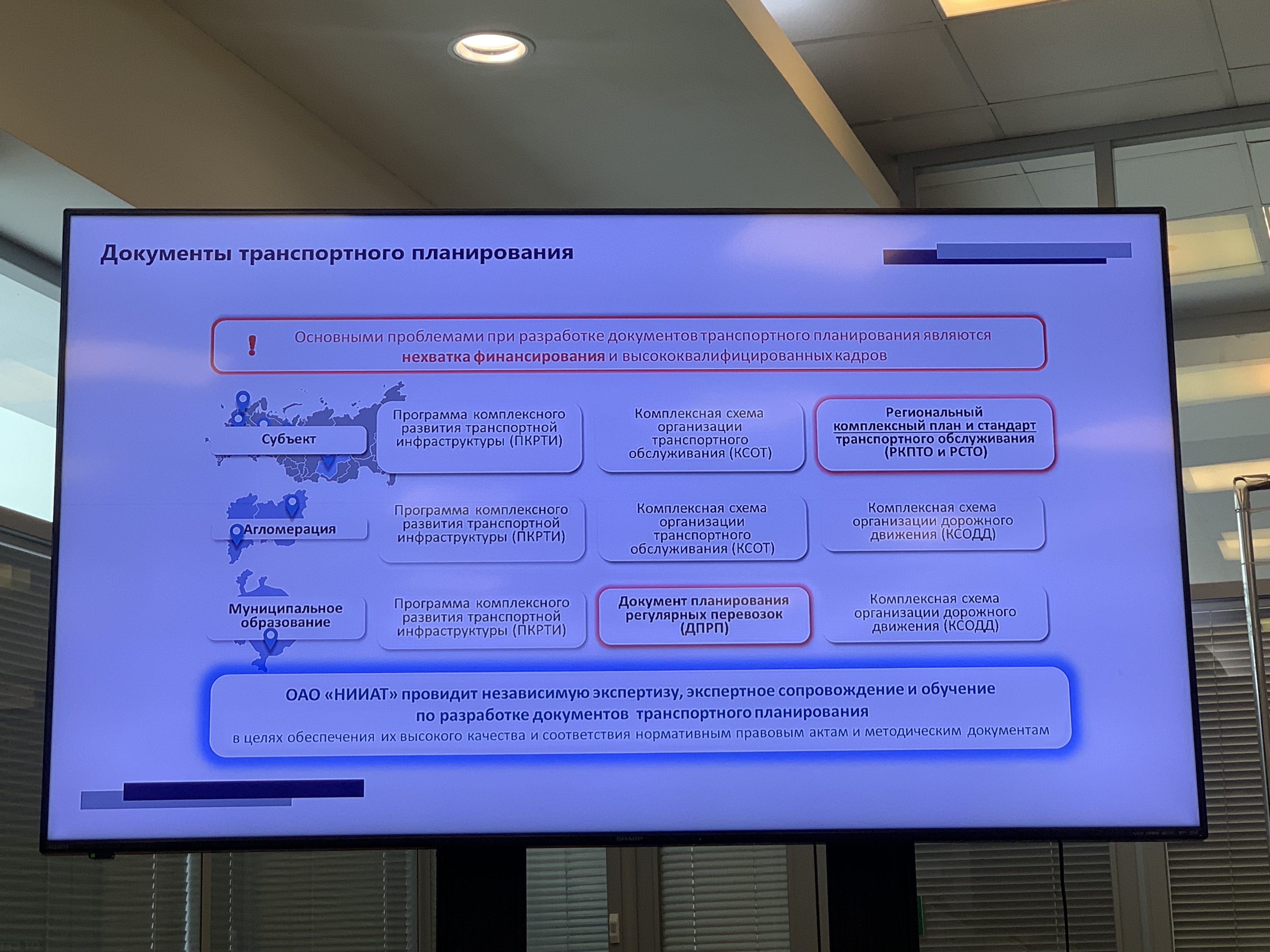

В июле прошлого года была выпущена монография агентства транспортной информации авторов Якимова М.Р., Нестеровой А.С., Попова Ю.А. «Транспортное планирование: транспорт общего пользования», где можно более подробно познакомиться с основными подходами к формированию эффективной модели работы транспорта общего пользования крупных городских агломераций.

В июле прошлого года была выпущена монография агентства транспортной информации авторов Якимова М.Р., Нестеровой А.С., Попова Ю.А. «Транспортное планирование: транспорт общего пользования», где можно более подробно познакомиться с основными подходами к формированию эффективной модели работы транспорта общего пользования крупных городских агломераций.

Основатель Whoosh Дмитрий Чуйко:

Основатель Whoosh Дмитрий Чуйко: Директор по коммуникациям МТС Юрент Алена Сухаревская:

Директор по коммуникациям МТС Юрент Алена Сухаревская: Руководитель проекта самокатов Яндекс Go Леонид Ясиновский:

Руководитель проекта самокатов Яндекс Go Леонид Ясиновский: