В здании Тверского районного суда города Москвы 4 февраля 2026 года состоялось второе судебное заседание по уголовному делу № 01-0122/2026 (01-0652/2025). Уголовное дело рассматривается судьёй Е. С. Пироговой.

На скамье подсудимых находятся девять человек: генеральный директор компании SIMETRA (ранее — ООО «А+С Транспроект») В. Л. Швецов, бывшие сотрудники ФАУ «РосдорНИИ» Е. О. Брязгина и С. С. Мокроусов, а также Е. В. Литвин (ООО «Строй Инвест Проект»), А. А. Васильков (ОАО «НИИАТ»), А. О. Смирнов (ООО «Интеллектуальное планирование»), В. Н. Мячин (ООО «НИПИ ТРТИ»), Я. В. Янко (ООО «НПО „ТРАНСПОРТ“»), В. В. Луговенко (Министерство транспорта Российской Федерации).

В рамках данного судебного заседания в суд был вызван свидетель со стороны обвинения — начальник отдела расследований в сфере реализации национальных проектов Управления по борьбе с картелями ФАС России Кащеев Евгений Александрович.

В ходе ответов на вопросы государственного обвинителя, подсудимых и их представителей сотрудник ФАС пояснил, что разбирательство о нарушении законодательства о защите конкуренции началось с уголовного дела, возбужденного органами МВД России по Республике Саха (Якутия). В рамках указанного уголовного дела у генерального директора ООО «НПО „Транспорт“» Яны Янко был изъят мобильный телефон. В ходе изучения его содержания была проанализирована переписка Яны Янко с лицами, которые в настоящее время являются подсудимыми в данном уголовном процессе. В ходе этой переписки обсуждались действия заказчика, конкурсные критерии по выбору исполнителя научно-исследовательских работ, формулировка технического задания на выполнение НИР, а также совместные действия участников картеля по подаче ценовых предложений. При этом, как пояснил представитель ФАС, Яна Янко в том числе помогала заказчикам работ при подготовке разъяснений и ответов на вопросы иных организаций, поступающим в ходе проведения конкурсных процедур.

Документы из Республики Саха (Якутия) поступили в отдел расследований в сфере реализации национальных проектов Управления по борьбе с картелями ФАС России, начальником которого является Кащеев Евгений Александрович. Материалы уголовного дела были всесторонне рассмотрены, после чего была сформирована комиссия ФАС, руководителем которой являлся Г. Г. Родионов. В результате работы комиссии были выявлены признаки нарушений антимонопольного законодательства, о которых Агентство транспортной информации писало ранее: https://rosacademtrans.ru/fasrf-kartel-110523/

Комиссией ФАС было установлено, что между организациями подсудимых были заключены антиконкурентные соглашения с целью поддержания цен на торгах. Также были выявлены нарушения антимонопольного законодательства, связанные с обсуждением конкурсных процедур и взаимодействием между ФАУ «РосдорНИИ» и отдельными региональными заказчиками, направленные, по мнению ФАС, на предоставление преимуществ при заключении контрактов с определёнными поставщиками.

Кроме того, выявлялись ограничительные либо избыточные требования к наличию у участников закупок определённого опыта и других нестоимостных критериев.

Представитель ФАС также пояснил, что ряд компаний, в том числе ООО «А+С Транспроект» (SIMETRA) и ООО «Строй Инвест Проект», был исключён из решения комиссии ФАС. Основанием для этого послужило постановление Правительства Российской Федерации, действовавшее в соответствующий период, которым было запрещено осуществлять контрольно-надзорные мероприятия в отношении организаций, включённых в реестр IT-компаний.

По словам представителя ФАС, именно перед рассмотрением дела в ФАС указанные компании изменили вид деятельности, избрав в качестве основного разработку программного обеспечения (ОКВЭД 62.01 — разработка компьютерного программного обеспечения).

По итогам рассмотрения материалов было вынесено решение комиссии ФАС, которое впоследствии было направлено в правоохранительные органы в виде сообщения о преступлении.

Кащеев Евгений Александрович, вызванный в судебное заседание, пояснил, что он участвовал в подготовке заключения ФАС и являлся членом комиссии ФАС по данному делу.

В ответах на вопросы обвиняемых представитель ФАС сообщил, что в материалах административного дела имеется подготовленная в электронном виде таблица распределения организаций и регионов. Таблица содержала восемь столбцов, в которых были указаны восемь организаций в виде аббревиатур. Помимо организаций, представители которых в настоящее время присутствуют в суде в качестве обвиняемых, в таблице также фигурировали ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ» и ГБУ «Мостранспроект». В строках таблицы были указаны субъекты Российской Федерации. На пересечении строк и столбцов имелись пометки, которые, по мнению ФАС, могли свидетельствовать о распределении регионов между организациями.

По результатам рассмотрения административного дела в отношении организаций были назначены штрафы. Размеры штрафов составляли миллионы и, в ряде случаев, десятки миллионов рублей.

Кроме того, по мнению свидетеля, реализация картельного сговора осуществлялась, в том числе, за счёт заключения субподрядных договоров между организациями на выполнение определённого круга работ.

В качестве основных обстоятельств, положенных ФАС в основу вывода о нарушении законодательства о защите конкуренции, были указаны:

- наличие таблицы, указывающей на закрепление отдельных регионов за хозяйствующими субъектами;

- переписка, свидетельствующая о разработке совместных критериев для включения их в конкурсную документацию;

- лоббирование интересов отдельных компаний перед заказчиками;

- умышленный отказ от исполнения контракта в пользу другой организации;

- наличие субподрядных договоров между участниками предполагаемого картеля при выполнении одних и тех же работ разными генеральными подрядчиками;

- пересечение сотрудников между участниками картеля, выполнявших одни и те же функции и одновременно представлявших несколько организаций (в отдельных случаях Яна Янко представляла себя как сотрудника ООО «Строй Инвест Проект»).

Из допроса свидетеля — начальника отдела расследований в сфере реализации национальных проектов Управления по борьбе с картелями ФАС России Кащеева Евгения Александровича от 26.03.2025 г.:

В 2023 году я занимал должность начальника отдела расследований в сфере реализации национальных проектов Управления по борьбе с картелями ФАС России. В мои должностные обязанности входило руководство указанным отделом в соответствии с пунктом 1.3 части 2 статьи 39 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными нормативными правовыми актами и должностным регламентом.

Приказом ФАС России от 19 января 2023 года № 12/23 было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства № 22-01-3/23. Для его рассмотрения была создана комиссия, членом которой я являлся.

В состав комиссии входили: начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Григорий Геннадьевич Радионов, являвшийся председателем комиссии; заместитель начальника Управления по борьбе с картелями ФАС России Никита Евгеньевич Загребельный; советник отдела организации взаимодействия с правоохранительными органами Управления по борьбе с картелями ФАС России Анастасия Валерьевна Мазур и др. (подробнее здесь: https://rosacademtrans.ru/fasrf-kartel-110523/, — прим. редакции)

Основанием для проведения проверки и возбуждения дела послужили материалы уголовного дела № 2075, возбужденного органами МВД России по Республике Саха (Якутия) по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Указанные материалы поступили в ФАС России 4 августа 2022 года и содержали, в том числе, переписку, полученную в результате осмотра мобильного телефона генерального директора ООО НПО «Транспорт».

В результате рассмотрения материалов уголовного дела комиссией ФАС России были выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях следующих хозяйствующих субъектов:

- АО «Институт стройпроект»;

- ООО «Интеллектуальное планирование»;

- ОАО «НИИАТ»;

- ООО «Строй Инвест Проект»;

- ООО НПО «Транспорт»;

- ООО «НИПИ ТРТИ»;

- ООО «А+С Транспроект» (SIMETRA).

Указанные действия квалифицированы по пункту 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Признаки нарушения выразились в согласовании с заказчиками способа определения поставщика, в совместной подготовке участниками торгов конкурсной документации и коммерческих предложений для определения начальной (максимальной) цены контракта, а также в формировании единой стратегии поведения на торгах, позволившей заранее определить победителя с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта.

В связи с выявленными обстоятельствами было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В ходе рассмотрения дела участие в качестве ответчиков было прекращено в отношении ООО «Строй Инвест Проект», ООО «А+С Транспроект» (SIMETRA) и ООО «НИПИ ТРТИ» в связи с включением указанных организаций в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, в отношении которых не допускается осуществление отдельных видов государственного контроля (надзора).

Указанные организации были привлечены к участию в рассмотрении дела в качестве лиц, располагающих сведениями, имеющими значение для рассмотрения дела комиссией. Факт исключения данных организаций из числа ответчиков не свидетельствует об отсутствии в их действиях признаков нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Комиссией установлено, что нарушения антимонопольного законодательства, совершённые вышеуказанными организациями и подконтрольной им группой лиц, носили характер длящегося нарушения, поскольку реализовывались в рамках единого замысла и схемы, предусматривавшей заключение антиконкурентного соглашения на множестве конкурсов. Реализация соглашения не прекращалась после подведения итогов каждого отдельного конкурса и носила системный и непрерывный характер.

Антиконкурентное соглашение реализовывалось путём распределения субъектов Российской Федерации между участниками соглашения, входившими в группу лиц, связанную с ООО НПО «Транспорт», ООО «Интеллектуальное планирование», ОАО «Институт стройпроект» и ООО «Строй Инвест Проект».

Соглашение включало совместную подготовку конкурсной документации, включая критерии оценки заявок; подготовку коммерческих предложений при формировании начальной (максимальной) цены контракта; создание видимости конкуренции при совместном участии либо отказе от участия в торгах при заранее определённом победителе; поддержание цен на торгах. В ряде случаев государственные контракты, заключённые по итогам исследованных торгов, исполнялись участниками соглашения совместно путём заключения субподрядных договоров.

Реализация соглашения осуществлялась путём систематического обмена информацией между представителями заказчиков и организаторов торгов и представителями хозяйствующих субъектов-конкурентов. В ряде случаев конкурсная документация подготавливалась представителями хозяйствующих субъектов самостоятельно и затем передавалась представителям заказчика либо организатора торгов, что подтверждается электронной перепиской, в том числе в мессенджере WhatsApp и посредством электронной почты.

Комиссия отметила, что совместная подготовка к торгам возможна исключительно при кооперации и консолидации участников, что свидетельствует о достижении единой цели. В условиях реальной конкуренции коммерческие организации не действуют в интересах друг друга. Следовательно, указанные обстоятельства подтверждают наличие антиконкурентного соглашения.

По результатам исследования открытых конкурсов в электронной форме и исполнения государственных контрактов комиссия пришла к выводу, что указанные действия могли быть осуществлены исключительно в результате заключения между хозяйствующими субъектами антиконкурентного соглашения.

Соглашение было направлено на создание преимущественных условий участия в торгах и реализовывалось путём предоставления заказчиками возможности участникам соглашения подготавливать технические задания, критерии оценки, разъяснения конкурсной документации и обоснования планируемых закупок.

Оценив все имеющиеся доводы, пояснения и доказательства, комиссия пришла к выводу о недостаточности совокупности доказательств для признания нарушений в действиях отдельных государственных органов, в том числе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, Департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города-курорта Сочи Краснодарского края, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. В связи с этим рассмотрение дела в отношении указанных органов было прекращено на основании пункта 1 части 1 статьи 48 Федерального закона № 135-ФЗ.

При этом доказательства, имеющиеся в материалах дела, признаны достаточными для вывода о наличии нарушений пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона № 135-ФЗ в действиях хозяйствующих субъектов. К таким доказательствам отнесены таблицы по регионам, электронная переписка, разработка критериев оценки заявок, лоббирование интересов, согласование коммерческих предложений, отказ от участия в торгах, совместное исполнение контрактов и пересечение кадрового состава.

Выводы комиссии основаны на всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств и правильном применении норм антимонопольного законодательства.

В соответствии с пунктом 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 года № 23 под доходом понимается выручка от реализации товаров, работ и услуг без вычета расходов. Согласно пункту 13 указанного постановления учитывается общий доход всех участников организованной группы.

Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 19 апреля 2023 года № 19-П, доходом при заключении антиконкурентного соглашения признаётся цена контракта без уменьшения на какие-либо расходы.

Согласно сведениям Единой информационной системы, совокупный доход по контрактам, заключённым в рамках реализации соглашения № 22, составил 721 741 855 рублей 66 копеек, а общая сумма закупок — 727 581 366 рублей 66 копеек.

По результатам рассмотрения дела комиссия признала хозяйствующие субъекты нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона № 135-ФЗ. С учётом изложенного в действиях должностных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьёй 178 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку был извлечён доход в особо крупном размере. При этом учитывается, что решением Девятого арбитражного апелляционного суда решение ФАС России в части, касающейся АО «Институт стройпроект», признано недействительным.

Сотрудники Агентства транспортной информации получили разрешение у суда присутствовать и освещать ход уголовного дела. На втором заседании присутствовал главный редактор сетевого издания «Агентство транспортной информации», доктор технических наук, эксперт в области транспортного планирования Михаил Ростиславович Якимов, по мнению которого после судебного заседания и опроса свидетеля остался невыясненным ряд вопросов, имеющих существенное значение для отрасли:

- Во-первых, не был получен однозначный ответ на вопрос о том, могли ли являться участниками картеля организации, также указанные в таблице, находящейся в уголовном деле, а именно следующие организации: ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ» (ИНН 7714030726) и ГБУ «Мостранспроект» (ИНН 9701112870)?

- Во-вторых, осталась неясной позиция ФАС в отношении обязательности исполнения национальных проектов. В частности, представитель ФАС не ответил на вопрос одного из подсудимых, рассматривается ли ФАС исполнение национальных проектов как обязательное, и на каких нормах законодательства ФАС основывает свою деятельность при анализе закупок, проводимых в рамках реализации национальных проектов?

- В-третьих, представитель ФАС затруднился ответить на вопрос о том, перед кем именно заказчик обязан обосновывать выбор критериев оценки, заявленных в конкурсной документации при проведении конкурса?

Читать далее:

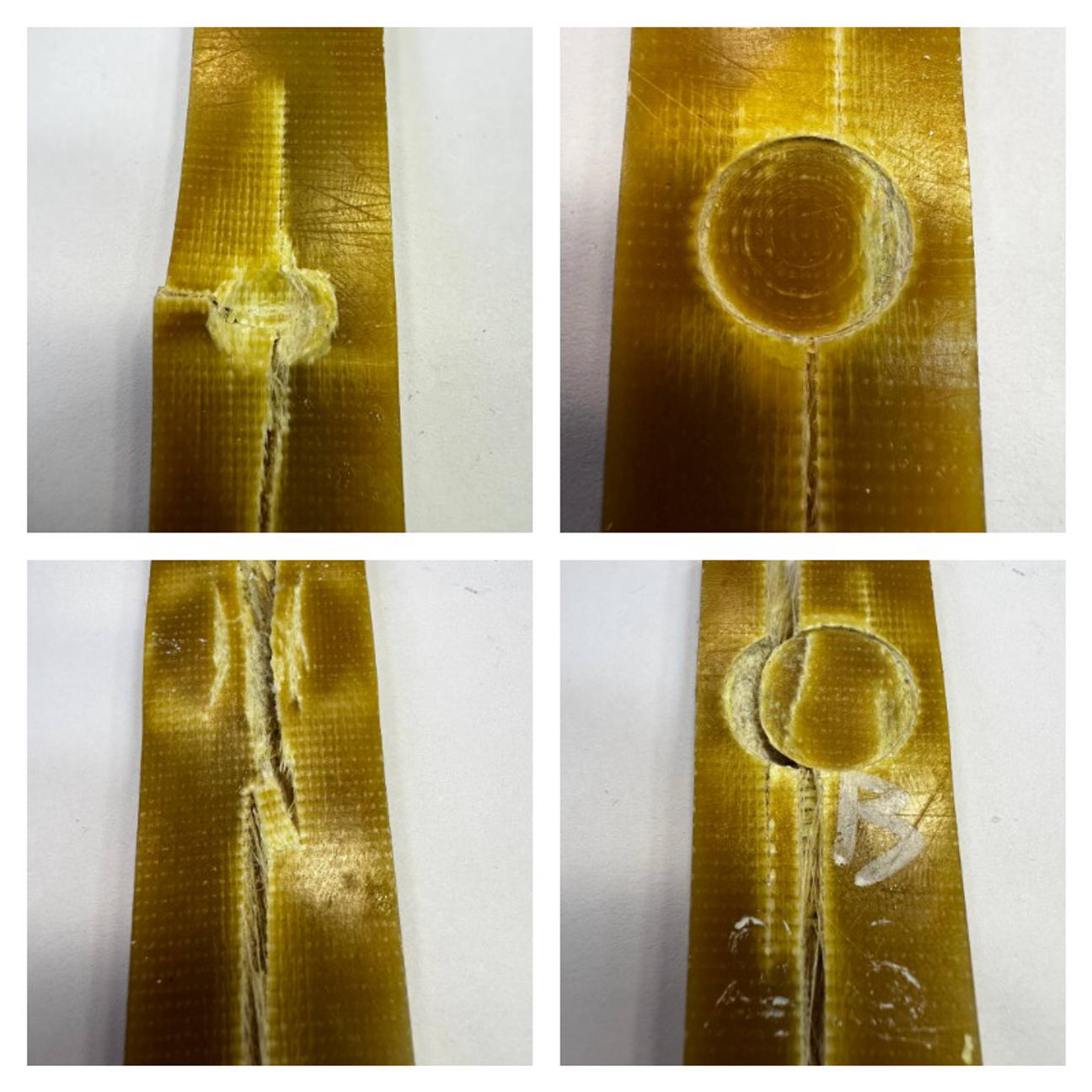

Дмитрий Лобанов, старший научный сотрудник Центра экспериментальной механики ПНИПУ, кандидат технических наук:

Дмитрий Лобанов, старший научный сотрудник Центра экспериментальной механики ПНИПУ, кандидат технических наук: Екатерина Чеботарева, младший научный сотрудник Центра экспериментальной механики ПНИПУ:

Екатерина Чеботарева, младший научный сотрудник Центра экспериментальной механики ПНИПУ:

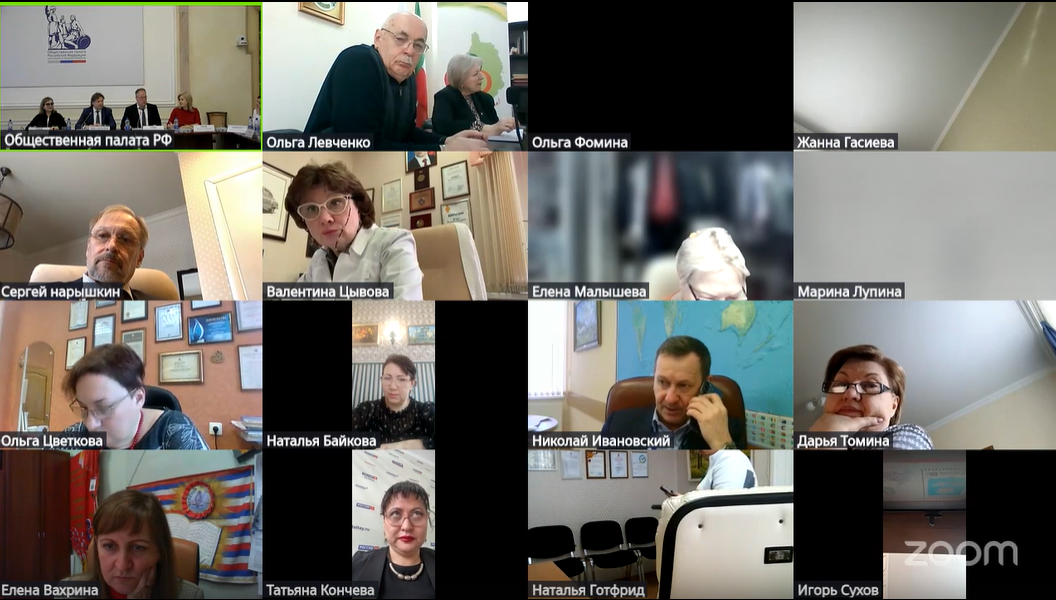

Заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации Гриб Владислав Валерьевич:

Заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации Гриб Владислав Валерьевич:

Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, д.т.н. Якимов Михаил Ростиславович:

Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, д.т.н. Якимов Михаил Ростиславович:

Советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению Международного транспортно-логистического форума Антон Кобяков:

Советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению Международного транспортно-логистического форума Антон Кобяков: Министр транспорта Андрей Никитин:

Министр транспорта Андрей Никитин:

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин:

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин: Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Кайрат Турсунбеков:

Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Кайрат Турсунбеков:

Аналитик, специалист по антикризисному управлению в сфере транспорта Олег Викторович Арефьев:

Аналитик, специалист по антикризисному управлению в сфере транспорта Олег Викторович Арефьев: