В Совете Федерации прошло совещание, посвященное вопросам совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере транспортной безопасности. Благодаря запущенному механизму «регуляторной гильотины» за последние годы обязательные для участников транспортной отрасли требования упростились, однако ряд действующих требований значительно повышает денежные расходы участников отрасли. В ходе совещания участники обсуждали устранение чрезмерных требований для рынка транспортных услуг. На данный момент Советом Федерации ведется сбор обращений от регионов, которые будут направлены в Минтранс России и Министерство экономического развития РФ. В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители профильных министерств и ведомств, транспортных и инфраструктурных компаний и ассоциаций перевозчиков.

Среди волнующих субъекты РФ вопросов первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров назвал новые требования в сфере дорожного хозяйства. «Многие регионы отмечают, что задача по выполнению установленных требований и их поэтапная реализация невыполнима из‑за больших финансовых затрат. По дорожным объектам федерального значения — по информации Росавтодора, выделенных из федерального бюджета средств недостаточно, чтобы выполнить все мероприятия по обеспечению транспортной безопасности в полном объеме и в установленные законодательством сроки», — сказал Юрий Федоров. По словам законодателя, Министерством финансов РФ дополнительные средства выделены не были, поэтому необходимо синхронизировать сроки предоставления в Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) планов обеспечения безопасности объектов со сроками проведения процедур в рамках законодательства о контрактной системе.

Среди волнующих субъекты РФ вопросов первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров назвал новые требования в сфере дорожного хозяйства. «Многие регионы отмечают, что задача по выполнению установленных требований и их поэтапная реализация невыполнима из‑за больших финансовых затрат. По дорожным объектам федерального значения — по информации Росавтодора, выделенных из федерального бюджета средств недостаточно, чтобы выполнить все мероприятия по обеспечению транспортной безопасности в полном объеме и в установленные законодательством сроки», — сказал Юрий Федоров. По словам законодателя, Министерством финансов РФ дополнительные средства выделены не были, поэтому необходимо синхронизировать сроки предоставления в Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) планов обеспечения безопасности объектов со сроками проведения процедур в рамках законодательства о контрактной системе.

Алексей Херсонцев, статс-секретарь, заместитель Министра экономического развития РФ: «С момента принятия в 2007 году закона о транспортной безопасности, была введена новая концепция защиты объектов транспорта, предполагавшая возложение всего комплекса обязанностей в этой сфере на владельцев транспортных объектов. Была длительная дискуссия по поводу реализации этой концепции и в прошлом году большинство требований в сфере транспортной безопасности было переутверждено в рамках реализации изменений в законе «О транспортной безопасности». Существенным образом изменены подходы к обеспечению транспортной безопасности, разделены требования к объектам транспортной инфраструктуры и средствам, перевозящим пассажиров. Ряд изменений был направлен на упрощение административных обязанностей, снижение экономической нагрузки бизнеса при сохранении высокого уровня обеспечения безопасности. Вместе с тем появились требования для некатегорированных объектов транспортной инфраструктуры и осенью прошлого года мы с коллегами из Министерства транспорта находились в острой дискуссии по поводу возвращения в 2021 году к доработке этих требований. Завышенная стоимость исполнения требования может привести к негативным последствиям: избыточные расходы, невыполнение требований. Привычка «не выполнять» требования может как снежный год девальвировать значимость принятого документа».

Алексей Херсонцев, статс-секретарь, заместитель Министра экономического развития РФ: «С момента принятия в 2007 году закона о транспортной безопасности, была введена новая концепция защиты объектов транспорта, предполагавшая возложение всего комплекса обязанностей в этой сфере на владельцев транспортных объектов. Была длительная дискуссия по поводу реализации этой концепции и в прошлом году большинство требований в сфере транспортной безопасности было переутверждено в рамках реализации изменений в законе «О транспортной безопасности». Существенным образом изменены подходы к обеспечению транспортной безопасности, разделены требования к объектам транспортной инфраструктуры и средствам, перевозящим пассажиров. Ряд изменений был направлен на упрощение административных обязанностей, снижение экономической нагрузки бизнеса при сохранении высокого уровня обеспечения безопасности. Вместе с тем появились требования для некатегорированных объектов транспортной инфраструктуры и осенью прошлого года мы с коллегами из Министерства транспорта находились в острой дискуссии по поводу возвращения в 2021 году к доработке этих требований. Завышенная стоимость исполнения требования может привести к негативным последствиям: избыточные расходы, невыполнение требований. Привычка «не выполнять» требования может как снежный год девальвировать значимость принятого документа».

Участники дискуссии также обсудили конкретные проблемные вопросы с которыми сталкиваются субъекты транспортной отрасли в части выполнения законодательства.

Юрий Свешников, президент Московского транспортного союза, поделился успехами общественной организации в части оптимизации законодательства: «Нам удалось исключить такую норму как оснащение каждого автобуса переносимым газоанализатором для улавливания паров взрывчатых веществ. Стоимость такого газоанализатора составляет 580 тысяч рублей, поэтому если мы будем говорить об оснащении таким оборудованием только автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, это более 250 сохраненных млрд рублей для отрасли».

Автаев Иван, Первый заместитель начальника Управления транспортной безопасности ОАО «РЖД» рассказал, какие расходы понесла компания, выполняя законодательство: «В рамках исполнения законодательства о транспортной безопасности компания ОАО «РЖД» в период с 2011 по 2020 год на оснащение транспортных объектов было израсходовано свыше 26 млрд рублей из собственных средств, расходы на поддержание работоспособности этих средств составили более 8 млрд рублей».

Алексеенко Александр, Председатель Комитета по экономическим и социальным вопросам Ассоциации морских торговых портов поднял вопрос о чрезмерных требованиях: «Наиболее актуальной проблемой остается требование по осуществлению транспортной безопасности в полном объеме и на постоянной основе для всех объектов транспортной инфраструктуры морского и речного транспорта. Все-таки существуют объекты, функционирование которых носит сезонный характер. Например, после окончания навигации судозаходы на объект не производятся, деятельность по перевозке пассажиров, груза и багажа прекращается, но все это время субъекты вынуждены нести нагрузку на выполнение требований по поддержанию транспортной безопасности объектов на уровне навигации».

Денис Букин, Исполнительным директором ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород», также отметил нюансы в сфере обеспечения безопасности на объектах авиационной инфраструктуры: «К сожалению, с 2007 года мы живем в друх реальностях — авиационной безопасности и транспортной безопасности. Мы вынуждены соответствовать двум веткам, выполнять два набора параллельных требований, но мы видим свет в конце тоннеля — происходит замещение. Нам бы хотелось видеть набор конкретных мер, мероприятий и действий, которые должен выполнять объект, так как защита объекта от, например, предотвращение акта незаконного вмешательства — задача государства и силовых структур. Несмотря на то, что мы имеем все технические средства и группу быстрого реагирования, все аэропорты сталкиваются с одной проблемой: когда нарушитель появляется на территории аэропорта — он уже нарушитель и субъект, получается, уже нарушил законодательство. Каким образом мы должны предотвратить его нахождение, ведь по ту сторону ограждения аэропорта мы никакие санкции к нему применить не можем, а приступив к этому на территории аэропорта, уже являемся нарушителями. Это один из многочисленных примеров того, где нужно определить понятный и исполнимый перечень мероприятий, который должен выполнять объект».

Денис Букин, Исполнительным директором ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород», также отметил нюансы в сфере обеспечения безопасности на объектах авиационной инфраструктуры: «К сожалению, с 2007 года мы живем в друх реальностях — авиационной безопасности и транспортной безопасности. Мы вынуждены соответствовать двум веткам, выполнять два набора параллельных требований, но мы видим свет в конце тоннеля — происходит замещение. Нам бы хотелось видеть набор конкретных мер, мероприятий и действий, которые должен выполнять объект, так как защита объекта от, например, предотвращение акта незаконного вмешательства — задача государства и силовых структур. Несмотря на то, что мы имеем все технические средства и группу быстрого реагирования, все аэропорты сталкиваются с одной проблемой: когда нарушитель появляется на территории аэропорта — он уже нарушитель и субъект, получается, уже нарушил законодательство. Каким образом мы должны предотвратить его нахождение, ведь по ту сторону ограждения аэропорта мы никакие санкции к нему применить не можем, а приступив к этому на территории аэропорта, уже являемся нарушителями. Это один из многочисленных примеров того, где нужно определить понятный и исполнимый перечень мероприятий, который должен выполнять объект».

Можно отметить, что на совещании состоялась заинтересованная дискуссия с участием представителей компаний транспортной и дорожной инфраструктуры, транспортной безопасности и экспертов. В ходе обсуждения чувствовалась напряженность в связи с повышенными затратами, особенно в условиях постковидной реальности, когда многие участники отрасли еще не оправились от убытков 2020 года. По результатам обсуждения принято решение продолжить совместную проработку вопросов совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере транспортной безопасности как в рамках межведомственной рабочей группы, так и на площадке Совета Федерации с учетом мнения регионов РФ.

Читайте далее:

Ия Гордеева, Председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключённого транспорта и инфраструктуры, рассказала, что необходимо сделать для развития электротранспорта в России: «Сегодня очень важно разработать концепцию для регионов, которая бы определяла правила и нормы игры — как будет развиваться электротранспорт, какие зарядки устанавливать, каким требования они должны соответствовать, как должны оснащаться парковочные места. Правила игры в каждом регионе, даже в каждом городе, сегодня разные и участники рынка ощущают на себе эту неразбериху. Например, Москва считает, что должна быть быстрая зарядка, то есть, создается инфраструктура в каждой точке. С одной стороны, это распределение энергии, распределение зарядных точек, но с другой стороны, никто не строил математическую модель в части долгосрочности этого решения. Учитывая, что емкости батареи и плотность электроэнергии растут, необходимо экспертное мнение для определения пути развития. Также важно разработать единые нормы по подключению, правило единого окна, когда можно подать заявку на установку зарядной станции, и документ будет взят в работу без дальнейшего участия заявителя. Мир сегодня движется от углеводородов к электричеству, но, к сожалению, Россия развивается по своему сценарию. Буквально три недели назад на заседании Правительства, посвященному обсуждению концепции развития электротранспорта, заместитель председателя Правительства сказал о том, что стране нужные «вытягивающие» технологии, которые позволят нам догнать и перегнать мировых лидеров. Этой технологией должна быть батарея, технология по развитию накопителей. Это совершенно верная траектория развития. Стоимость киловатт часа батареи падает каждый год, и это дает удешевление технологии и самого электромобиля как следствие. Сейчас участники рынка и эксперты должны перескочить обсуждение о том, что первично — «курица или яйцо», инфраструктура или электротранспорт. Стало уже очевидно, что данный вопрос требует исключительно комплексного решения. Помимо таких мер поддержки как отмена транспортного налога и бесплатная парковка, необходимо обращать внимание на не монетарные методы развития этих технологий, например, устанавливать преференции при тендерных процедурах. Также надо определить, будут ли в регионах единые центры сбора информации по статусу зарядных станций или это будет отдано на откуп разных операторов. На сегодняшний день есть тенденции к созданию роуминговых хабов для объединения приложений, потому что нам, электромобилистам, иметь в телефоне 10-20 приложений или сотню карточек каждой сети электрозарядки — банально неудобно. Вопрос унификации и определения политики в этом направлении тоже очень важен. Говоря о государственной поддержке развития электротранспорта, следует упомянуть разработанные Министерством промышленности и торговли изменения в

Ия Гордеева, Председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключённого транспорта и инфраструктуры, рассказала, что необходимо сделать для развития электротранспорта в России: «Сегодня очень важно разработать концепцию для регионов, которая бы определяла правила и нормы игры — как будет развиваться электротранспорт, какие зарядки устанавливать, каким требования они должны соответствовать, как должны оснащаться парковочные места. Правила игры в каждом регионе, даже в каждом городе, сегодня разные и участники рынка ощущают на себе эту неразбериху. Например, Москва считает, что должна быть быстрая зарядка, то есть, создается инфраструктура в каждой точке. С одной стороны, это распределение энергии, распределение зарядных точек, но с другой стороны, никто не строил математическую модель в части долгосрочности этого решения. Учитывая, что емкости батареи и плотность электроэнергии растут, необходимо экспертное мнение для определения пути развития. Также важно разработать единые нормы по подключению, правило единого окна, когда можно подать заявку на установку зарядной станции, и документ будет взят в работу без дальнейшего участия заявителя. Мир сегодня движется от углеводородов к электричеству, но, к сожалению, Россия развивается по своему сценарию. Буквально три недели назад на заседании Правительства, посвященному обсуждению концепции развития электротранспорта, заместитель председателя Правительства сказал о том, что стране нужные «вытягивающие» технологии, которые позволят нам догнать и перегнать мировых лидеров. Этой технологией должна быть батарея, технология по развитию накопителей. Это совершенно верная траектория развития. Стоимость киловатт часа батареи падает каждый год, и это дает удешевление технологии и самого электромобиля как следствие. Сейчас участники рынка и эксперты должны перескочить обсуждение о том, что первично — «курица или яйцо», инфраструктура или электротранспорт. Стало уже очевидно, что данный вопрос требует исключительно комплексного решения. Помимо таких мер поддержки как отмена транспортного налога и бесплатная парковка, необходимо обращать внимание на не монетарные методы развития этих технологий, например, устанавливать преференции при тендерных процедурах. Также надо определить, будут ли в регионах единые центры сбора информации по статусу зарядных станций или это будет отдано на откуп разных операторов. На сегодняшний день есть тенденции к созданию роуминговых хабов для объединения приложений, потому что нам, электромобилистам, иметь в телефоне 10-20 приложений или сотню карточек каждой сети электрозарядки — банально неудобно. Вопрос унификации и определения политики в этом направлении тоже очень важен. Говоря о государственной поддержке развития электротранспорта, следует упомянуть разработанные Министерством промышленности и торговли изменения в

Ксения Шашкина, руководитель лаборатории Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе Университета Иннополис, рассказала о том, на что возможно будут опираться законотворцы при пересмотре нормативно-правовой базы:

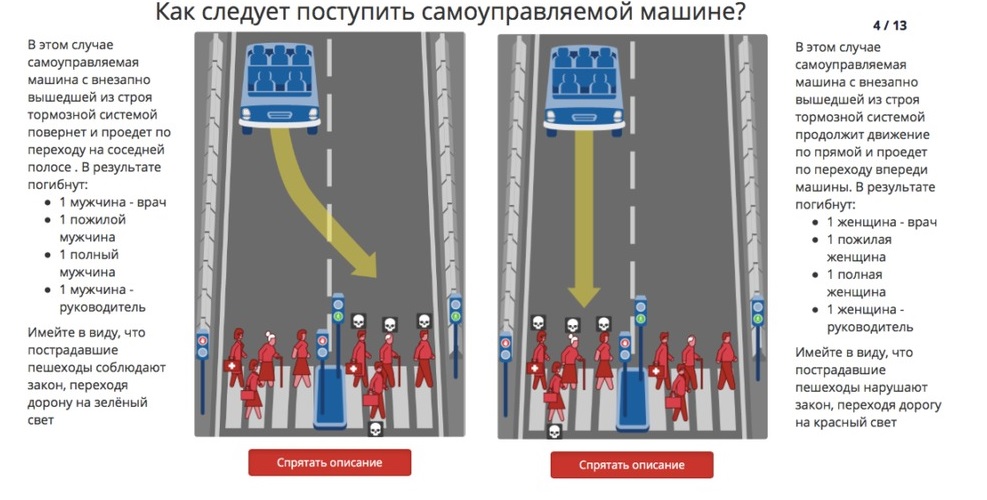

Ксения Шашкина, руководитель лаборатории Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе Университета Иннополис, рассказала о том, на что возможно будут опираться законотворцы при пересмотре нормативно-правовой базы: По мнению Александра Коробеева, доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой уголовного права и криминологии Дальневосточного федерального университета, нормативно-правовая база должна не просто регулировать вопросы этики, но и урегулировать весь комплекс вопросов, связанных с появлением и внедрением в практическую человеческую деятельность еще одного достижения четвертой промышленной революции — беспилотных транспортных средств: «Специалисты Германии закрепили этические нормы для беспилотных автомобилей, запретив искусственному интеллекту принимать решения, которые могут спасти жизни одних людей, причинив ущерб другим. Они перекликаются с тремя законами робототехники Айзека Азимова и сформулированы следующим образом: материальный вред приоритетнее, чем вред, нанесенный физическому лицу; исключается всякая классификация людей, например по возрасту; ответственность за вред несет производитель. Исходя из указанных представлений о поведении искусственного автомобильного интеллекта был разработан и бундесратом одобрен закон, определяющий правовые основы использования беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Главным условием, предусмотренным этим законом, является обязательность нахождения за рулем водителя, готового в любой момент взять управление транспортным средством в свои руки. Кроме того, в беспилотном автомобиле должен быть установлен так называемый черный ящик, который будет фиксировать ход поездки. В случае дорожно-транспортного происшествия данные с черного ящика покажут, кто был виноват в аварии — водитель или автопилот. В случае если авария произошла из-за технической ошибки, ответственность понесет автопроизводитель. Во всех ситуациях аварии с участием беспилотного автомобиля должна действовать презумпция виновности, то есть, виновным всегда будет считаться водитель, пока данные черного ящика или другие результаты расследования происшествия не докажут обратного».

По мнению Александра Коробеева, доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой уголовного права и криминологии Дальневосточного федерального университета, нормативно-правовая база должна не просто регулировать вопросы этики, но и урегулировать весь комплекс вопросов, связанных с появлением и внедрением в практическую человеческую деятельность еще одного достижения четвертой промышленной революции — беспилотных транспортных средств: «Специалисты Германии закрепили этические нормы для беспилотных автомобилей, запретив искусственному интеллекту принимать решения, которые могут спасти жизни одних людей, причинив ущерб другим. Они перекликаются с тремя законами робототехники Айзека Азимова и сформулированы следующим образом: материальный вред приоритетнее, чем вред, нанесенный физическому лицу; исключается всякая классификация людей, например по возрасту; ответственность за вред несет производитель. Исходя из указанных представлений о поведении искусственного автомобильного интеллекта был разработан и бундесратом одобрен закон, определяющий правовые основы использования беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Главным условием, предусмотренным этим законом, является обязательность нахождения за рулем водителя, готового в любой момент взять управление транспортным средством в свои руки. Кроме того, в беспилотном автомобиле должен быть установлен так называемый черный ящик, который будет фиксировать ход поездки. В случае дорожно-транспортного происшествия данные с черного ящика покажут, кто был виноват в аварии — водитель или автопилот. В случае если авария произошла из-за технической ошибки, ответственность понесет автопроизводитель. Во всех ситуациях аварии с участием беспилотного автомобиля должна действовать презумпция виновности, то есть, виновным всегда будет считаться водитель, пока данные черного ящика или другие результаты расследования происшествия не докажут обратного».

Среди волнующих субъекты РФ вопросов первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров назвал новые требования в сфере дорожного хозяйства. «Многие регионы отмечают, что задача по выполнению установленных требований и их поэтапная реализация невыполнима из‑за больших финансовых затрат. По дорожным объектам федерального значения — по информации Росавтодора, выделенных из федерального бюджета средств недостаточно, чтобы выполнить все мероприятия по обеспечению транспортной безопасности в полном объеме и в установленные законодательством сроки», — сказал Юрий Федоров. По словам законодателя, Министерством финансов РФ дополнительные средства выделены не были, поэтому необходимо синхронизировать сроки предоставления в Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) планов обеспечения безопасности объектов со сроками проведения процедур в рамках законодательства о контрактной системе.

Среди волнующих субъекты РФ вопросов первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров назвал новые требования в сфере дорожного хозяйства. «Многие регионы отмечают, что задача по выполнению установленных требований и их поэтапная реализация невыполнима из‑за больших финансовых затрат. По дорожным объектам федерального значения — по информации Росавтодора, выделенных из федерального бюджета средств недостаточно, чтобы выполнить все мероприятия по обеспечению транспортной безопасности в полном объеме и в установленные законодательством сроки», — сказал Юрий Федоров. По словам законодателя, Министерством финансов РФ дополнительные средства выделены не были, поэтому необходимо синхронизировать сроки предоставления в Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) планов обеспечения безопасности объектов со сроками проведения процедур в рамках законодательства о контрактной системе. Алексей Херсонцев, статс-секретарь, заместитель Министра экономического развития РФ: «С момента принятия в 2007 году закона о транспортной безопасности, была введена новая концепция защиты объектов транспорта, предполагавшая возложение всего комплекса обязанностей в этой сфере на владельцев транспортных объектов. Была длительная дискуссия по поводу реализации этой концепции и в прошлом году большинство требований в сфере транспортной безопасности было переутверждено в рамках реализации изменений в законе «О транспортной безопасности». Существенным образом изменены подходы к обеспечению транспортной безопасности, разделены требования к объектам транспортной инфраструктуры и средствам, перевозящим пассажиров. Ряд изменений был направлен на упрощение административных обязанностей, снижение экономической нагрузки бизнеса при сохранении высокого уровня обеспечения безопасности. Вместе с тем появились требования для некатегорированных объектов транспортной инфраструктуры и осенью прошлого года мы с коллегами из Министерства транспорта находились в острой дискуссии по поводу возвращения в 2021 году к доработке этих требований. Завышенная стоимость исполнения требования может привести к негативным последствиям: избыточные расходы, невыполнение требований. Привычка «не выполнять» требования может как снежный год девальвировать значимость принятого документа».

Алексей Херсонцев, статс-секретарь, заместитель Министра экономического развития РФ: «С момента принятия в 2007 году закона о транспортной безопасности, была введена новая концепция защиты объектов транспорта, предполагавшая возложение всего комплекса обязанностей в этой сфере на владельцев транспортных объектов. Была длительная дискуссия по поводу реализации этой концепции и в прошлом году большинство требований в сфере транспортной безопасности было переутверждено в рамках реализации изменений в законе «О транспортной безопасности». Существенным образом изменены подходы к обеспечению транспортной безопасности, разделены требования к объектам транспортной инфраструктуры и средствам, перевозящим пассажиров. Ряд изменений был направлен на упрощение административных обязанностей, снижение экономической нагрузки бизнеса при сохранении высокого уровня обеспечения безопасности. Вместе с тем появились требования для некатегорированных объектов транспортной инфраструктуры и осенью прошлого года мы с коллегами из Министерства транспорта находились в острой дискуссии по поводу возвращения в 2021 году к доработке этих требований. Завышенная стоимость исполнения требования может привести к негативным последствиям: избыточные расходы, невыполнение требований. Привычка «не выполнять» требования может как снежный год девальвировать значимость принятого документа».  Денис Букин, Исполнительным директором ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород», также отметил нюансы в сфере обеспечения безопасности на объектах авиационной инфраструктуры: «К сожалению, с 2007 года мы живем в друх реальностях — авиационной безопасности и транспортной безопасности. Мы вынуждены соответствовать двум веткам, выполнять два набора параллельных требований, но мы видим свет в конце тоннеля — происходит замещение. Нам бы хотелось видеть набор конкретных мер, мероприятий и действий, которые должен выполнять объект, так как защита объекта от, например, предотвращение акта незаконного вмешательства — задача государства и силовых структур. Несмотря на то, что мы имеем все технические средства и группу быстрого реагирования, все аэропорты сталкиваются с одной проблемой: когда нарушитель появляется на территории аэропорта — он уже нарушитель и субъект, получается, уже нарушил законодательство. Каким образом мы должны предотвратить его нахождение, ведь по ту сторону ограждения аэропорта мы никакие санкции к нему применить не можем, а приступив к этому на территории аэропорта, уже являемся нарушителями. Это один из многочисленных примеров того, где нужно определить понятный и исполнимый перечень мероприятий, который должен выполнять объект».

Денис Букин, Исполнительным директором ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород», также отметил нюансы в сфере обеспечения безопасности на объектах авиационной инфраструктуры: «К сожалению, с 2007 года мы живем в друх реальностях — авиационной безопасности и транспортной безопасности. Мы вынуждены соответствовать двум веткам, выполнять два набора параллельных требований, но мы видим свет в конце тоннеля — происходит замещение. Нам бы хотелось видеть набор конкретных мер, мероприятий и действий, которые должен выполнять объект, так как защита объекта от, например, предотвращение акта незаконного вмешательства — задача государства и силовых структур. Несмотря на то, что мы имеем все технические средства и группу быстрого реагирования, все аэропорты сталкиваются с одной проблемой: когда нарушитель появляется на территории аэропорта — он уже нарушитель и субъект, получается, уже нарушил законодательство. Каким образом мы должны предотвратить его нахождение, ведь по ту сторону ограждения аэропорта мы никакие санкции к нему применить не можем, а приступив к этому на территории аэропорта, уже являемся нарушителями. Это один из многочисленных примеров того, где нужно определить понятный и исполнимый перечень мероприятий, который должен выполнять объект».

О том, как подобные инциденты влияют на развитие беспилотного транспорта мы спросили у Дмитрия Юдина, кандидата технических наук, заведующего лабораторией интеллектуального транспорта МФТИ — Научно-конструкторского бюро вычислительных систем Центра когнитивного моделирования Московского физико-технического института.

О том, как подобные инциденты влияют на развитие беспилотного транспорта мы спросили у Дмитрия Юдина, кандидата технических наук, заведующего лабораторией интеллектуального транспорта МФТИ — Научно-конструкторского бюро вычислительных систем Центра когнитивного моделирования Московского физико-технического института.

Илья Анисимов, эксперт Федерального реестра экспертов Минобрнауки РФ направления «Транспортные и космические системы», к.т.н., генеральный директор ООО «Смарт Си» рассказал о том, как интеллектуальные сервисы могут обеспечивать безопасность на нерегулируемых пешеходных переходах: «Статистика ДТП по прошлому году говорит о том, что каждое 7-ое происшествие происходит на нерегулируемых пешеходных переходах. В связи с этим считаю необходимым помочь водителям увидеть пешехода. Основными причинами наезда на пешеходов является низкий уровень освещенности, плохая видимость разметки и знаков, неожиданное появление пешехода из-за классических дорожных ловушек. Мы предлагаем оснащать такие переходы системой, которая будет предупреждать водителя о наличии пешехода. Видеокамера детектирует и понимает, что пешеход идет в сторону проезжей части, соответственно, включаются сигнальные элементы над проезжей частью. В темное время суток включается прожектор, подсвечивающий зону пешеходного перехода, сама же зона постоянно выделяется яркой качественной дорожной разметкой. Этот продукт внедрен в 24 регионах страны и показал хорошую эффективность: 82% водителей, которые подъезжали к такому пешеходному переходу пропускали пешехода. Руководствуясь и разделяя принципы Vision Zero, мы говорим о масштабном внедрении такой системы в рамках города, которая позволит сократить смертность на нерегулируемых пешеходных переходах до нуля и до 18% снизить количество водителей, которые не пропускают пешехода относительно нынешней аварийности. Система также оснащена функцией фото-видео фиксации правонарушителей по не пропуску пешеходов водителями. Именно такая комплексная система предупреждения и фото-видео фиксации позволит достичь тех целей, которые прописаны в различных нормативных актах, различных правовых документах. За последнее время мы сильно расширили возможности сервиса: появился программно-аппаратный комплекс умная остановка, который может контролировать работу светофоров Т.7, есть разработка, предупреждающая водителя негабаритного транспорта о мостовых сооружениях и надземных пешеходных переходах. Сейчас мы находимся на стадии пилотирования с ЦОДД и Мостранспроект, на уровне разработки нового продукта — НИОКР. Мы нацелены выйти на экспорт с этой разработкой — ведем переговоры с Молдавией и Узбекистаном».

Илья Анисимов, эксперт Федерального реестра экспертов Минобрнауки РФ направления «Транспортные и космические системы», к.т.н., генеральный директор ООО «Смарт Си» рассказал о том, как интеллектуальные сервисы могут обеспечивать безопасность на нерегулируемых пешеходных переходах: «Статистика ДТП по прошлому году говорит о том, что каждое 7-ое происшествие происходит на нерегулируемых пешеходных переходах. В связи с этим считаю необходимым помочь водителям увидеть пешехода. Основными причинами наезда на пешеходов является низкий уровень освещенности, плохая видимость разметки и знаков, неожиданное появление пешехода из-за классических дорожных ловушек. Мы предлагаем оснащать такие переходы системой, которая будет предупреждать водителя о наличии пешехода. Видеокамера детектирует и понимает, что пешеход идет в сторону проезжей части, соответственно, включаются сигнальные элементы над проезжей частью. В темное время суток включается прожектор, подсвечивающий зону пешеходного перехода, сама же зона постоянно выделяется яркой качественной дорожной разметкой. Этот продукт внедрен в 24 регионах страны и показал хорошую эффективность: 82% водителей, которые подъезжали к такому пешеходному переходу пропускали пешехода. Руководствуясь и разделяя принципы Vision Zero, мы говорим о масштабном внедрении такой системы в рамках города, которая позволит сократить смертность на нерегулируемых пешеходных переходах до нуля и до 18% снизить количество водителей, которые не пропускают пешехода относительно нынешней аварийности. Система также оснащена функцией фото-видео фиксации правонарушителей по не пропуску пешеходов водителями. Именно такая комплексная система предупреждения и фото-видео фиксации позволит достичь тех целей, которые прописаны в различных нормативных актах, различных правовых документах. За последнее время мы сильно расширили возможности сервиса: появился программно-аппаратный комплекс умная остановка, который может контролировать работу светофоров Т.7, есть разработка, предупреждающая водителя негабаритного транспорта о мостовых сооружениях и надземных пешеходных переходах. Сейчас мы находимся на стадии пилотирования с ЦОДД и Мостранспроект, на уровне разработки нового продукта — НИОКР. Мы нацелены выйти на экспорт с этой разработкой — ведем переговоры с Молдавией и Узбекистаном».

Действительно ли этот переход случится так стремительно и что ждет автомобильную индустрию и потребителей ближайшие 10 лет рассказал доцент Московского автомобильно-дорожного института, заместитель заведующего кафедрой «Теплотехника и автотракторные двигатели», кандидат технических наук Андрей Дунин: «Многие компании автопроизводители продолжают улучшать технологии ДВС: совершенно недавно компания-производитель Nissan заявила, что следующее поколение двигателей внутреннего сгорания будет обладать переменной степенью сжатия. Также фирма проанонсировала внедрение новой системы, которая управляет механизмом газораспределения. При этом, фирма BMW увеличивает давление впрыскивания топлива как на ДВС, так и на дизельных двигателях. Колоссальные средства выделены на те технологии, которые сопутствуют этим решениям и заявлениям. Естественно, ни одна фирма не может не «отбить» эти деньги и уйти с большим минусом, поэтому, если эти двигатели выходят на рынок, учитывая, что модельный ряд стоит на рынке порядка 5 лет, временная отсрочка ухода двигателей внутреннего сгорания с рынка уже прослеживается. Еще в течение 10 лет двигатель внутреннего сгорания будет лидирующей энергоустановкой. Сегодня можно выделить два полюса, в которых существуют современные автопроизводители. Первый заключается в том, что компании уже на протяжении длительного времени рассматривают двигатель как основную энергетическую установку и в рамках складывающейся экологической повестки, совершенствуют двигатель по экономическим и экологическим показателям. С другой стороны, существуют правила Евросоюза, устанавливающие определенные экологические нормы. Нормы — конъюнктура и элемент сдерживания — как только большинство производителей приходит на определенный уровень развития, остальные пытаются пойти дальше в сфере технологий. Евросоюз пропагандирует следующие технические нормы, советуясь с основными производителями, но с другой стороны, все остальные получают эти нормы как случившийся факт. Сегодня много производителей, в том числе Россия и Китай, накопили технической вооруженности для того, чтобы производить качественные автомобили с прицелом на ближайшие 10 лет. Поэтому нужен новый кардинальный скачок — этим скачком сейчас являются и постоянно повышающиеся экологические нормы, и новая энергетическая установка. Применение метана на двигателе — это благо с экологической точки зрения. Решается вопрос неполноты сгорания, повышается КПД тепловой машины и повышается запас хода. Вдобавок, топливо достаточно дешево на рынке, и это становится хорошим стимулом для использования. Недостатки с одной стороны приходят с эксплуатацией: газобаллонное оборудование нельзя оставлять в закрытых непроветриваемых помещениях, это даже не как таковой недостаток, а вопрос удобства. В случае применения водорода, основным источником получения водорода видится газ, но при конвертации в водород требуется большое количество энергии. Применение водорода в поршневой машине затруднительно — он очень летучий и качество изготовления деталей без зазоров сказывается на дополнительном удорожании самой технологии производства двигателей. Основным нерешенным вопросом в данной теме является хранение водорода на борту. Здесь два пути: газобаллонное оборудование и нано ячеистые структуры. Нано ячеистые структуры активно используются в технологиях аэрокосмической сферы и достаточно дороги, но более безопасны. Газобаллонное оборудование использовать также дорого, поэтому водород плавно перешел в топливные элементы. Что касается электротранспорта, электромобиль получается дороже в силу длительной цепочки получения энергии конкретным потребителем. С другой стороны, вопрос применения иных технологий для аккумуляторов пока не решен, ведется активный поиск. Этот же поиск ведется в области развития двигателей внутреннего сгорания. Проблемой эксплуатации электромобилей является возможность воспламенения. Если мы говорим о поршневом двигателе, то возможно воспламенение вследствие неправильной эксплуатации или ДТП, а у электромобиля это возникает при перезаряде, при скачке напряжения и, самое главное, что в этой ситуации воспламенение происходит очень быстро. В связи с этом многие фирмы устанавливают на аккумулятор специальные сигнализаторы, оповещающие об опасности. В любом случае, такой автомобиль требует спецэвакуации, так как вероятность повторного возгорания остается достаточно высокой».

Действительно ли этот переход случится так стремительно и что ждет автомобильную индустрию и потребителей ближайшие 10 лет рассказал доцент Московского автомобильно-дорожного института, заместитель заведующего кафедрой «Теплотехника и автотракторные двигатели», кандидат технических наук Андрей Дунин: «Многие компании автопроизводители продолжают улучшать технологии ДВС: совершенно недавно компания-производитель Nissan заявила, что следующее поколение двигателей внутреннего сгорания будет обладать переменной степенью сжатия. Также фирма проанонсировала внедрение новой системы, которая управляет механизмом газораспределения. При этом, фирма BMW увеличивает давление впрыскивания топлива как на ДВС, так и на дизельных двигателях. Колоссальные средства выделены на те технологии, которые сопутствуют этим решениям и заявлениям. Естественно, ни одна фирма не может не «отбить» эти деньги и уйти с большим минусом, поэтому, если эти двигатели выходят на рынок, учитывая, что модельный ряд стоит на рынке порядка 5 лет, временная отсрочка ухода двигателей внутреннего сгорания с рынка уже прослеживается. Еще в течение 10 лет двигатель внутреннего сгорания будет лидирующей энергоустановкой. Сегодня можно выделить два полюса, в которых существуют современные автопроизводители. Первый заключается в том, что компании уже на протяжении длительного времени рассматривают двигатель как основную энергетическую установку и в рамках складывающейся экологической повестки, совершенствуют двигатель по экономическим и экологическим показателям. С другой стороны, существуют правила Евросоюза, устанавливающие определенные экологические нормы. Нормы — конъюнктура и элемент сдерживания — как только большинство производителей приходит на определенный уровень развития, остальные пытаются пойти дальше в сфере технологий. Евросоюз пропагандирует следующие технические нормы, советуясь с основными производителями, но с другой стороны, все остальные получают эти нормы как случившийся факт. Сегодня много производителей, в том числе Россия и Китай, накопили технической вооруженности для того, чтобы производить качественные автомобили с прицелом на ближайшие 10 лет. Поэтому нужен новый кардинальный скачок — этим скачком сейчас являются и постоянно повышающиеся экологические нормы, и новая энергетическая установка. Применение метана на двигателе — это благо с экологической точки зрения. Решается вопрос неполноты сгорания, повышается КПД тепловой машины и повышается запас хода. Вдобавок, топливо достаточно дешево на рынке, и это становится хорошим стимулом для использования. Недостатки с одной стороны приходят с эксплуатацией: газобаллонное оборудование нельзя оставлять в закрытых непроветриваемых помещениях, это даже не как таковой недостаток, а вопрос удобства. В случае применения водорода, основным источником получения водорода видится газ, но при конвертации в водород требуется большое количество энергии. Применение водорода в поршневой машине затруднительно — он очень летучий и качество изготовления деталей без зазоров сказывается на дополнительном удорожании самой технологии производства двигателей. Основным нерешенным вопросом в данной теме является хранение водорода на борту. Здесь два пути: газобаллонное оборудование и нано ячеистые структуры. Нано ячеистые структуры активно используются в технологиях аэрокосмической сферы и достаточно дороги, но более безопасны. Газобаллонное оборудование использовать также дорого, поэтому водород плавно перешел в топливные элементы. Что касается электротранспорта, электромобиль получается дороже в силу длительной цепочки получения энергии конкретным потребителем. С другой стороны, вопрос применения иных технологий для аккумуляторов пока не решен, ведется активный поиск. Этот же поиск ведется в области развития двигателей внутреннего сгорания. Проблемой эксплуатации электромобилей является возможность воспламенения. Если мы говорим о поршневом двигателе, то возможно воспламенение вследствие неправильной эксплуатации или ДТП, а у электромобиля это возникает при перезаряде, при скачке напряжения и, самое главное, что в этой ситуации воспламенение происходит очень быстро. В связи с этом многие фирмы устанавливают на аккумулятор специальные сигнализаторы, оповещающие об опасности. В любом случае, такой автомобиль требует спецэвакуации, так как вероятность повторного возгорания остается достаточно высокой».