В понедельник 14 ноября 2022 года в рамках Транспортной недели в Москве прошел XIII международный конгресс ROAD TRAFFIC RUSSIA «Организация дорожного движения в Российской Федерации». В мероприятии принял участие в том числе главный редактор Агентства транспортной информации, член Общественного совета Ространснадзора, д.т.н. Якимов Михаил Ростиславович.

На первой пленарной сессии основной доклад сделал заместитель директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта Российской Федерации Луговенко Владимир Владимирович. Его доклад был посвящён государственной политике в сфере транспортного планирования и организации дорожного движения:

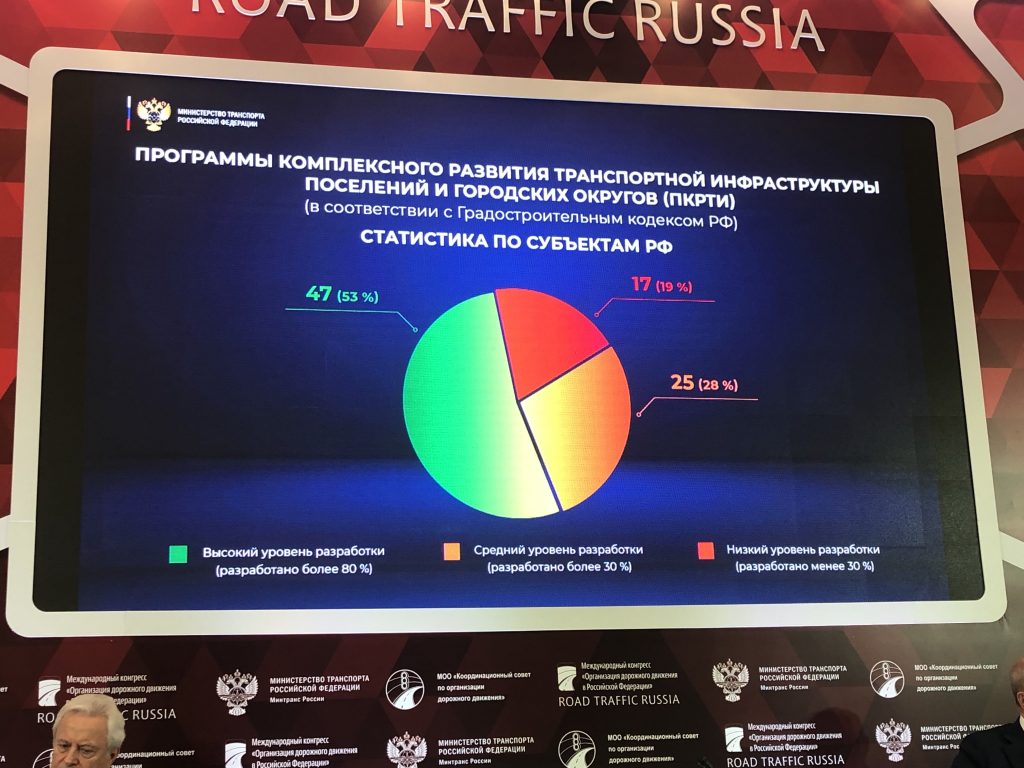

«Министерство транспорта Российской Федерации осуществляет постоянный мониторинг количества разработанных документов транспортного планирования на основе отчетов субъектов Российской Федерации. В настоящее время разработка ПКРТИ поселений и городских округов завершена либо практически завершена более чем в половине субъектов Российской Федерации, в трети субъектов Российской Федерации разработано от 30% до 80% необходимого числа Программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, только в 11% из них процент готовности более 60%. В 17 субъектах Российской Федерации (каждый пятый субъект) разработка не ведется, либо разработано менее 30% таких Программ.

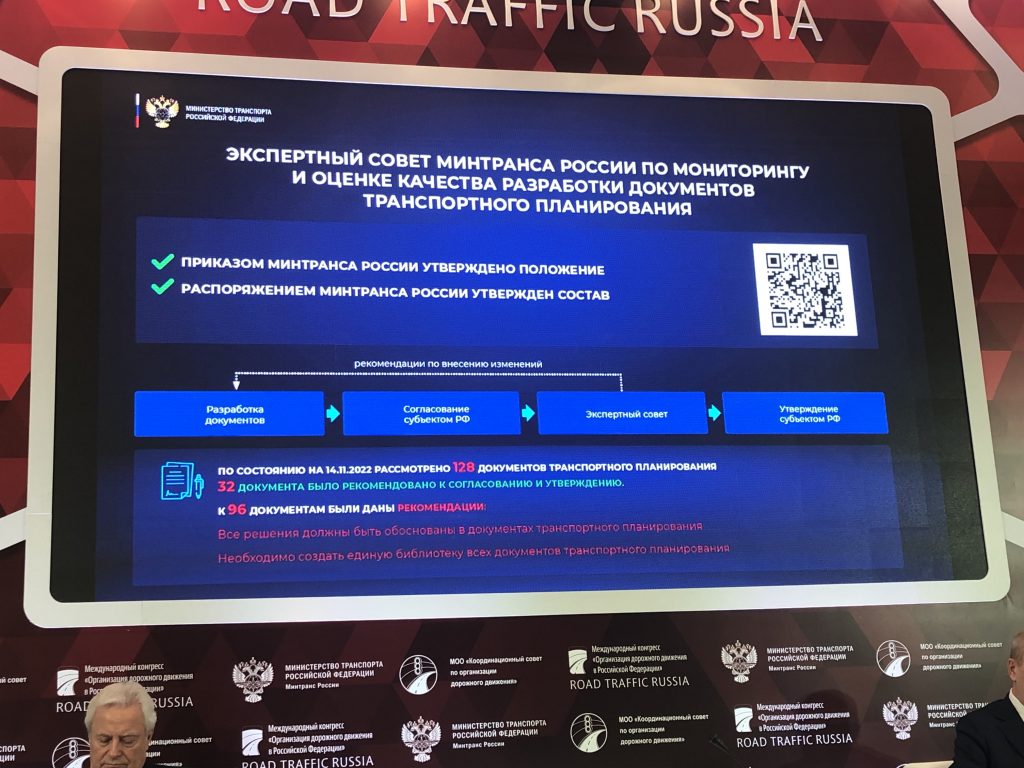

В целях повышения качества подготовки документов транспортного планирования, оказания методической помощи в их разработке Минтрансом России создан Экспертный совет. В состав Экспертного совета входят представители федеральных органов исполнительной власти, научно-исследовательских, проектных, образовательных учреждений, общественных организаций, представители бизнеса. По итогам рассмотрения документов транспортного планирования Экспертный совет дает предложения и необходимые разъяснения по их доработке и улучшению. На сегодняшний день Экспертным советом рассмотрено 128 документов транспортного планирования, 32 из них было одобрено и рекомендовано к согласованию, к 96 документам транспортного планирования у членов Экспертного совета были замечания и предложения по доработке.

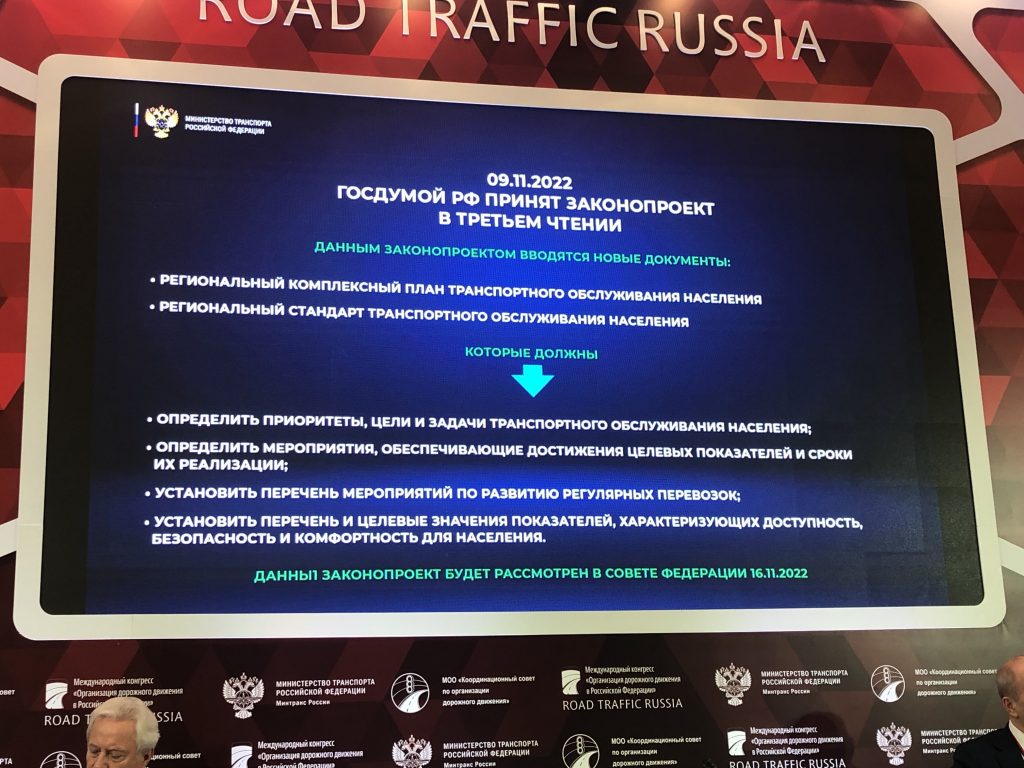

В ближайшее время ожидается принятие федерального закона, в котором устанавливается необходимость утверждения стандарта и комплексного плана транспортного обслуживания населения субъектов Российской Федерации. 9 ноября данный законопроект принят в Госдуме в третьем чтении. 16 ноября 2022 года ожидается его рассмотрение на Совете Федерации. Цель создания таких стандартов и планов — определение приоритетов, целей и задач транспортного обслуживания населения, определение мероприятий, которые будут способствовать достижению поставленных целей, установление перечня мероприятий по развитию регулярных перевозок, установление перечня и целевых показателей, характеризующих доступность, безопасность и комфортность для населения. Разработка регионального стандарта и комплексного плана транспортного обслуживания населения субъектов Российской Федерации будет способствовать планомерному социально-экономическому развитию регионов».

Вторая сессия была посвящена вопросам транспортного планирования. В ходе обсуждения вопросов первой и второй сессии участникам конгресса, находящимся в зале, было предложено ответить на ряд вопросов. В частности, был задан вопрос «Какие основные проблемы и вызовы Вы видите в отрасли организации дорожного движения сегодня?».

Последняя заключительная сессия была посвящена вопросам безопасности и дорожного движения. Основной доклад в этой сессии сделал начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России Митрошин Дмитрий Викторович.

В ходе заключительного мероприятия участникам конгресса было также задано несколько вопросов, касающихся вопросов обеспечения безопасности дорожного движения в современных условиях. В частности, был задан вопрос «Что необходимо для качественного повышения комфорта и безопасности пассажирских перевозок?».

Результаты ответов стали поводом для обсуждения вопросов организации дорожного движения всеми участниками дискуссии.