4 июня в стенах Общественной палаты Российской Федерации состоялся круглый стол, посвященный актуальным вопросам внедрения инновационных технологий в сферу обеспечения безопасности автомобиля, как объекта, несущего повышенную опасность. Мероприятие, прошедшее в 11:00 по адресу Миусская площадь, д. 7, объединило экспертов, представителей власти, общественных организаций и средств массовой информации для обсуждения перспектив развития и применения передовых решений в автомобильной индустрии.

Организаторами круглого стола выступили Комиссия ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество автомобилистов» и редакция авторитетного журнала «За рулем». Столь представительный состав организаторов подчеркивает значимость и многогранность рассматриваемой темы, требующей комплексного подхода и консолидации усилий различных заинтересованных сторон.

Модераторами дискуссии стали член комиссии ОП РФ и председатель Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» Валерий Солдунов, а также главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

В своем вступительном слове Валерий Солдунов подчеркнул, что эффективное функционирование дорожного движения требует четкой организации и управления.

Член комиссии ОП РФ и председатель Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» Валерий Солдунов:

Член комиссии ОП РФ и председатель Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» Валерий Солдунов:

Эффективное функционирование такой сложной системы, как дорожное движение, требует четкой организации и соответствующего управления. Эту систему управления дорожным движением принято называть ВАДС (водитель, автомобиль, дорога, среда). Безопасность дорожного движения напрямую зависит от надежности каждого из компонентов, входящих в систему ВАДС.

Комиссия по безопасности и взаимодействию с ОНК и Общественная палата Российской Федерации уделяют пристальное внимание вопросам безопасности дорожного движения. На протяжении нескольких лет мы поднимаем вопрос о совершенствовании деятельности в этой области, совместно с органами власти и общественностью рассматриваем вопросы подготовки водителей, состояния водителей, включая психиатрические аспекты, общий уровень знаний всех участников дорожного движения в области правил дорожного движения.

В рамках нашей работы особое внимание уделяется безопасности пешеходов, организации перевозок детей, профилактике детского дорожного травматизма и реализации национальных проектов, направленных на повышение безопасности дорожного движения.

Валерий Солдунов отметил, что в рамках проводимой работы рассматривались различные аспекты, включая подготовку водителей, ответственность конструкторов, перспективы использования средств индивидуальной мобильности, роль общественности и средств массовой информации в освещении этих вопросов. Однако безопасность автомобиля как таковая, по его словам, оставалась за рамками обсуждения.

Мы касались различных аспектов: подготовки водителей, ответственности конструкторов, перспектив использования средств индивидуальной мобильности, роли общественности и средств массовой информации в освещении этих вопросов. Однако осталась одна тема, которую мы пока не затрагивали, – это безопасность автомобиля. Мы все знаем, что одним из ключевых факторов, влияющих на дорожную обстановку, является конструктивная безопасность автомобиля. Это сложное понятие, включающее в себя активную, пассивную и послеаварийную экологическую безопасность.

Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что большинство аварий происходит с технически исправными транспортными средствами, а тяжесть последствий зависит не только от технического состояния автомобиля, но и от его конструкции, качества изготовления, используемых технологий и, конечно, дорожных условий.

Цель нашего мероприятия – обсудить влияние конструктивной безопасности автомобилей на предотвращение аварий и смягчение их последствий, рассмотреть экологические проблемы, связанные с автомобилизацией, такие как вредные выбросы и шум, а также обсудить меры государственной поддержки отечественных автопроизводителей и научных учреждений в области разработки, тестирования и внедрения передовых технологий и стандартов в области безопасности.

Заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации Александр Воронцов акцентировал внимание на ответственности владельца за состояние своего автомобиля.

Заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации Александр Воронцов:

Заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации Александр Воронцов:

Сегодня мы поднимаем такую непростую тему, как безопасность автомобиля. Уход за ним, его содержание – это тоже зона ответственности. Ведь как коня нужно кормить и холить, иначе он не поедет. С автомобилем та же история. Но в отличие от коня, с автомобилем все гораздо сложнее. Можно, конечно, быть просто наездником, как говорится, сел и поехал, но при этом не уделять внимания ни техническому состоянию, ни своевременному обслуживанию. И это большая беда, ведь малейшая неисправность – это повышенный источник опасности на дороге. И главное, из-за этого могут пострадать люди. Мы постоянно видим в новостях: то одно ДТП, то другое, то третье. Причины разные, возможно, человеческий фактор, но зачастую – техническое состояние автомобиля. Все это очень важно. Поэтому то, что мы поднимаем подобные темы и будем их обсуждать, – крайне важно.

Заместитель председателя общероссийской организации российских автомобилистов Владимир Коробчак отметил значительный прогресс в области автомобильной безопасности. Однако, по мнению Владимира Владимировича, важно не переусердствовать с внедрением новых технологий.

Заместитель председателя общероссийской организации российских автомобилистов Владимир Коробчак:

Заместитель председателя общероссийской организации российских автомобилистов Владимир Коробчак:

В настоящее время в системы безопасности внедрено огромное количество нововведений, касающихся как безопасности водителя, так и безопасности пешеходов. Вспоминаю, как на заре автомобилестроения, когда бамперы были никелированными, 21-я «Волга» ломала ноги пешеходу сразу, чтобы тот долго не мучился. Вспоминается и «Москвич-403», в котором прямо над водителем располагалась усиленная балка крыши. Мы всегда удивлялись такому решению. Но эволюция не стоит на месте, и сегодня существует множество активных и пассивных систем безопасности. Современные автомобили, выпускаемые крупными компаниями, оснащены этими системами, и, как результат, количество жертв, даже на высоких скоростях, уменьшается.

Однако, как член Общественной палаты и Комиссии по безопасности, хочу обратить внимание на один важный момент: лишь бы не перемудрить! Сегодня мы видим, как автомобили превращаются в некие гаджеты. Извините меня, но когда в салоне стоят два 21-дюймовых экрана (не буду называть марки этих машин, вы их все знаете), то отвлечение водителя от дорожной ситуации просто очевидно. Где-то должна быть мера. Мне кажется, нам необходимо разработать рекомендации для тех органов, которые выдают разрешение на эксплуатацию транспортных средств, особенно в нашей стране – Российской Федерации.

Автопроизводителям необходимо предъявлять определенные требования. Нельзя все выводить в гаджет. Водитель не должен на скорости и в движении искать в компьютере, как изменить направление воздуха, включить подогрев сидений или отрегулировать зеркало. Должен быть какой-то набор кнопочек, к которому автомобилист привыкает, который он нажимает уже на уровне интуиции, крутилочка, которой он регулирует. Поиск нужной функции в меню – это серьезная проблема.

Я понимаю, что маркетинг диктует свои условия, что это модно и молодежь к этому привыкла. Но вопросы безопасности должны стоять на первом месте. Что касается нашего автопрома, то, конечно, необходимо внедрять экологические решения и заботиться об активной безопасности автомобилей. Но и здесь важна мера.

Журнал «За рулем» проводит опросы и прекрасно знает, что многие жалуются на то, что некоторые системы безопасности иногда включаются настолько неожиданно, что водитель просто теряется и не понимает, что происходит с его автомобилем. Поэтому всё здесь должно быть в меру, всё должно быть продумано.

Необходимо разработать законодательные акты, в которых всё это будет четко прописано. Автомобиль должен соответствовать тому уровню безопасности, который мы все предъявляем.

Вице-президент Российской ассоциации автомобильных дилеров Антон Солдунов провел параллель между производителями автомобилей и родителями, а дилеров назвал «акушерами-педиатрами», первыми принимающими автомобиль в свои руки. Он подчеркнул важность обучения пользователей работе с многочисленными функциями современных автомобилей.

Вице-президент Российской ассоциации автомобильных дилеров Антон Солдунов:

Вице-президент Российской ассоциации автомобильных дилеров Антон Солдунов:

Я бы хотел провести параллель: если производители – родители автомобилей, то мы, акушеры-педиатры, первыми принимаем в свои руки этот новенький автомобиль. Мы приводим его в состояние, готовое к эксплуатации, инструктируем и обучаем пользователей работе с его многочисленными функциями. И как нельзя кстати Владимир Владимирович (Коробчак) поднял важную тему о необходимости регулирования онлайн-продаж автомобилей, поскольку находятся «горячие головы», стремящиеся сбрасывать автомобили с эвакуатора прямо у подъездов.

Этим «горячим головам» я бы сказал следующее: недавно я лично участвовал в тестовой передаче автомобиля от продавца. Продавец автомобиля среднего класса тщательно демонстрировал все потребительские свойства, объяснял, как пользоваться каждой функцией, где что находится, что переключать в движении и на стоянке.

Так вот, коллеги, могу с уверенностью сказать, что даже минимальная демонстрация китайского автомобиля занимает не менее 30 минут, а для автомобиля класса «Али» – около часа. И это только поверхностное знакомство с его системами безопасности, управления и использования всех функций, разрешенных и запрещенных в движении. Фактически, это подготовка пользователя к безопасной эксплуатации автомобиля. Пренебрегать этим этапом просто невозможно.

Если раньше автомобиль – это руль, педали и минимум опций, то сегодня это настоящий смартфон на колесах, к которому нужно подходить со всей серьезностью.

Читать далее:

Заседание Объединенного ученого совета Российской Академии Транспорта: Наука транспортной отрасли Китая

🔹 Поделиться ВКонтакте

🔹 Поделиться в Telegram

Гендиректор предприятия «Синара — Городской рельсовый транспорт» Сергей Шунин:

Гендиректор предприятия «Синара — Городской рельсовый транспорт» Сергей Шунин: Аналитик, специалист по антикризисному управлению в сфере транспорта Олег Арефьев:

Аналитик, специалист по антикризисному управлению в сфере транспорта Олег Арефьев:

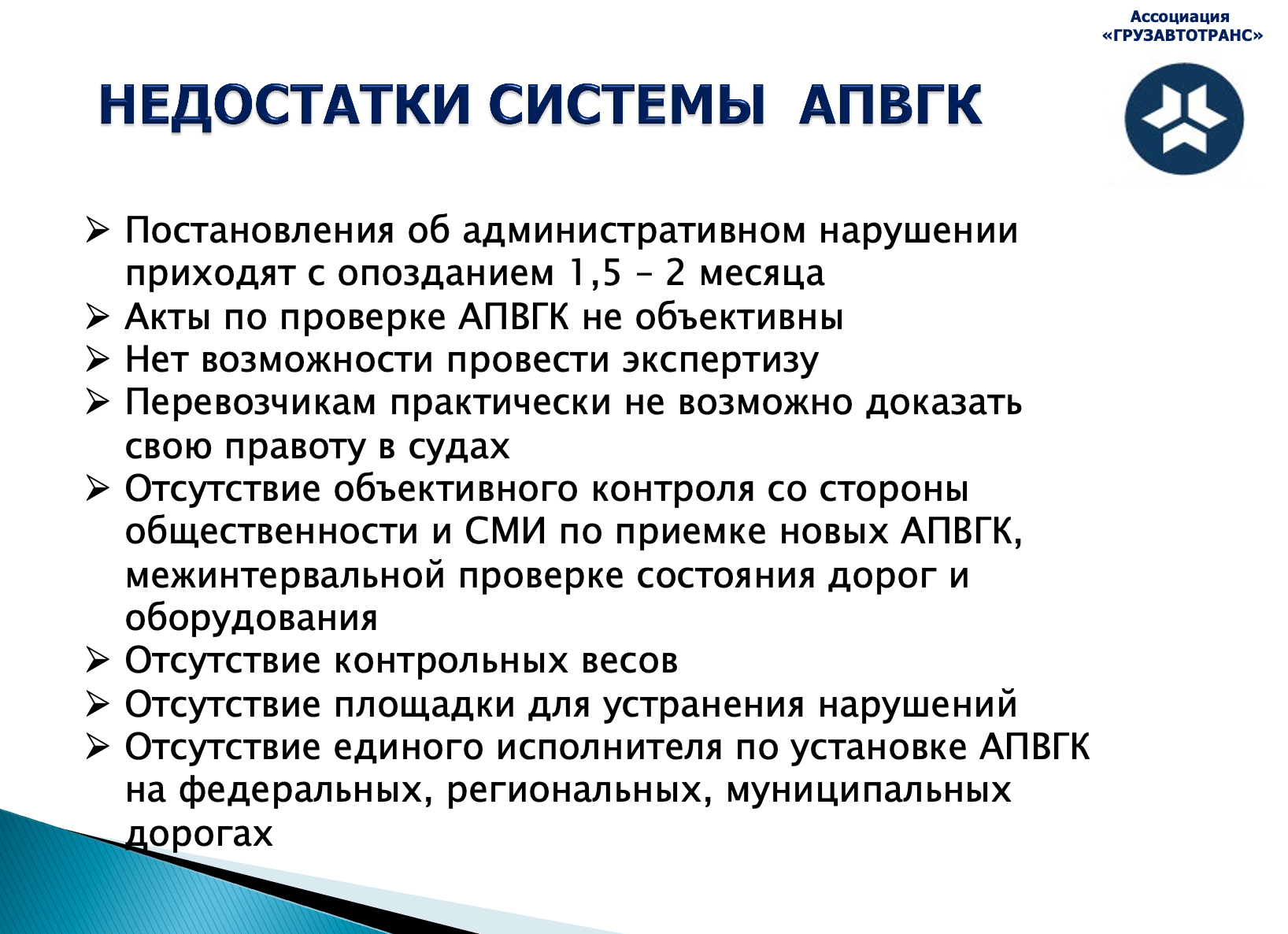

Президент Ассоциации «ГРУЗАВТОТРАНС», член Общественного совета при Ространснадзоре Владимир Матягин:

Президент Ассоциации «ГРУЗАВТОТРАНС», член Общественного совета при Ространснадзоре Владимир Матягин:

Член комиссии ОП РФ и председатель Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» Валерий Солдунов:

Член комиссии ОП РФ и председатель Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» Валерий Солдунов: Заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации Александр Воронцов:

Заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации Александр Воронцов: Заместитель председателя общероссийской организации российских автомобилистов Владимир Коробчак:

Заместитель председателя общероссийской организации российских автомобилистов Владимир Коробчак: Вице-президент Российской ассоциации автомобильных дилеров Антон Солдунов:

Вице-президент Российской ассоциации автомобильных дилеров Антон Солдунов:

Глава Богородского муниципального округа Нижегородской области Коротков Алексей Николаевич:

Глава Богородского муниципального округа Нижегородской области Коротков Алексей Николаевич:

Наши корреспонденты взяли эксклюзивное интервью у организатора и идейного вдохновителя фестиваля автотуристов и караванеров AbunaFest – отца Владимира Фёдоровича Герченова:

Наши корреспонденты взяли эксклюзивное интервью у организатора и идейного вдохновителя фестиваля автотуристов и караванеров AbunaFest – отца Владимира Фёдоровича Герченова:

Министр транспорта РФ Старовойт Роман Владимирович:

Министр транспорта РФ Старовойт Роман Владимирович: Заведующий кафедрой информационных технологий Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат технических наук, доцент Петросов Давид Арегович:

Заведующий кафедрой информационных технологий Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат технических наук, доцент Петросов Давид Арегович:

Первый заместитель Министра транспорта РФ Валентин Иванов:

Первый заместитель Министра транспорта РФ Валентин Иванов:

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров:

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров: Про уникальность системы, которая обеспечивают запуск дронов за считанные минуты даже в самых сложных условиях, рассказал генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко:

Про уникальность системы, которая обеспечивают запуск дронов за считанные минуты даже в самых сложных условиях, рассказал генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко:

Аналитик по транспорту, блогер Андрей Киреев:

Аналитик по транспорту, блогер Андрей Киреев:

Заместитель города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов:

Заместитель города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов:

Директор Центра исследований «Умного города», НИУ ВШЭ, кандидат технических наук Трофименко Константин Юрьевич:

Директор Центра исследований «Умного города», НИУ ВШЭ, кандидат технических наук Трофименко Константин Юрьевич: