Московский каршеринг достиг беспрецедентного рекорда, установив в своем арсенале 40 тысяч автомобилей. Это событие привлекает внимание как жителей города, так и экспертов в сфере транспорта. Неудивительно, ведь достижение такого масштаба в столице, которая славится своим оживленным дорожным движением, свидетельствует о растущей популярности альтернативных способов передвижения.

Заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов:

Заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов:

С каждым годом столичный каршеринг набирает все большую популярность у горожан. Нынешний рекордный результат — 40 тысяч автомобилей достигнут на шесть лет раньше первоначально намеченных сроков. Прийти к такому показателю согласно стратегии развития транспортного комплекса Москвы планировалось лишь в 2030 году. А число активных пользователей с 2015 года выросло в 57 раз — с 30 тыс. до 1,7 млн человек.

Каковы причины столь стремительного роста каршеринга в Москве? В первую очередь, это связано с повышенным спросом на услуги краткосрочной аренды автомобилей в мегаполисе. Для многих горожан каршеринг стал доступной альтернативой личному транспорту, избавляя от необходимости заботиться о постоянных расходах на обслуживание и парковку. К тому же, гибкие тарифы и возможность использовать транспортное средство только по необходимости делают каршеринг удобным решением для экономии времени и средств.

Кроме того, неоспоримым фактором успеха являются технологические достижения, которые обеспечивают пользователям максимальный комфорт. Современные приложения позволяют бронировать и оплачивать аренду автомобилей буквально за считанные минуты, а также отслеживать доступные машины в режиме реального времени.

Однако не стоит забывать и о вызовах, которые сопровождают столь стремительное развитие каршеринга. Вопросы безопасности и соблюдения правил дорожного движения становятся первоочередными для поддержания высокого стандарта сервиса. Государственные органы вместе с операторами каршеринга работают над улучшением нормативных актов и повышением уровня ответственности пользователей.

Как будет развиваться ситуация дальше? Получит ли каршеринг еще большее распространение, или рынок достиг своей предельной емкости?

Аналитик, специалист по антикризисному управлению в сфере транспорта Олег Арефьев:

Аналитик, специалист по антикризисному управлению в сфере транспорта Олег Арефьев:

Ну если честно, то не удивляет ни капли. Наверное, ни для кого не является секретом, что каршеринговые сервисы в Москве осуществляют свою деятельность в режиме максимального благоприятствования. Каршеринговым автомобилям разрешают бесплатно парковаться на платных парковках, им выделяют субсидии. Могу ошибаться, но, по-моему, только в 2023 году выделили 225 миллионов рублей поддержки. Очень сильно сомневаюсь, что такие результаты были бы возможны без таких масштабных мер поддержки.

Хорошо это или плохо? Мне сложно сказать, по ряду причин я вообще не пользуюсь каршерингом, мне проще вызвать такси. Можно ли говорить, что такое стремительное развитие каршеринга помогло разгрузить город? Ну, для того чтобы это говорить, нужно иметь аналогичную систему без каршеринга, все остальное — домыслы. Что реально настораживает, так это то, что часто каршеринговые сервисы очень поверхностно относятся к безопасности. Случаи, когда за рулем каршеринговых машин оказываются люди в нетрезвом состоянии, без прав или вообще подростки, не являются редкостью, а аккаунты можно купить без больших проблем, главное, чтобы они были обеспечены деньгами, которые можно списать.

Но мы должны понимать, что любое ужесточение контроля серьезно снизит поток клиентов, поэтому каждый раз, когда мимо едет каршеринговый автомобиль, я невольно вздрагиваю.

Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, доктор технических наук, Михаил Якимов:

Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, доктор технических наук, Михаил Якимов:

Спрос рождает предложение. Действительно, спрос на услуги каршеринга, краткосрочной аренды автомобилей в Москве традиционно высокий. Каждый пользователь автомобиля каршеринга не раз сталкивался с ситуацией, когда не получилось найти автомобиль для аренды в нужное время и в нужном месте. Такая ситуация повторяется регулярно. В частности, она часто возникает в московских аэропортах на стоянках автомобилей каршеринга.

В настоящее время пользователями услуг каршеринга являются именно жители города Москвы, так как для многих из них плата за краткосрочную аренду является более предпочтительной, чем единовременные инвестиции в покупку автомобиля, а также ежемесячные затраты на его содержание.

В будущем следует ожидать еще большего увеличения парка автомобилей каршеринга, предлагаемых операторами, а также возможно увеличение количества операторов. В течение ближайших 10 лет большую часть автомобилей в потоке транспортных средств на уличной дорожной сети города Москвы будут составлять как раз автомобили, краткосрочно арендованные водителями у каршеринговых компаний.

В будущем, в более далекой перспективе, следует ожидать, что и все транспортные средства, используемые в пределах территории Москвы, а также всех других крупных городов Российской Федерации, будут состоять из обобществленных автомобилей, взятых в аренду пользователями на различные сроки.

Читать далее:

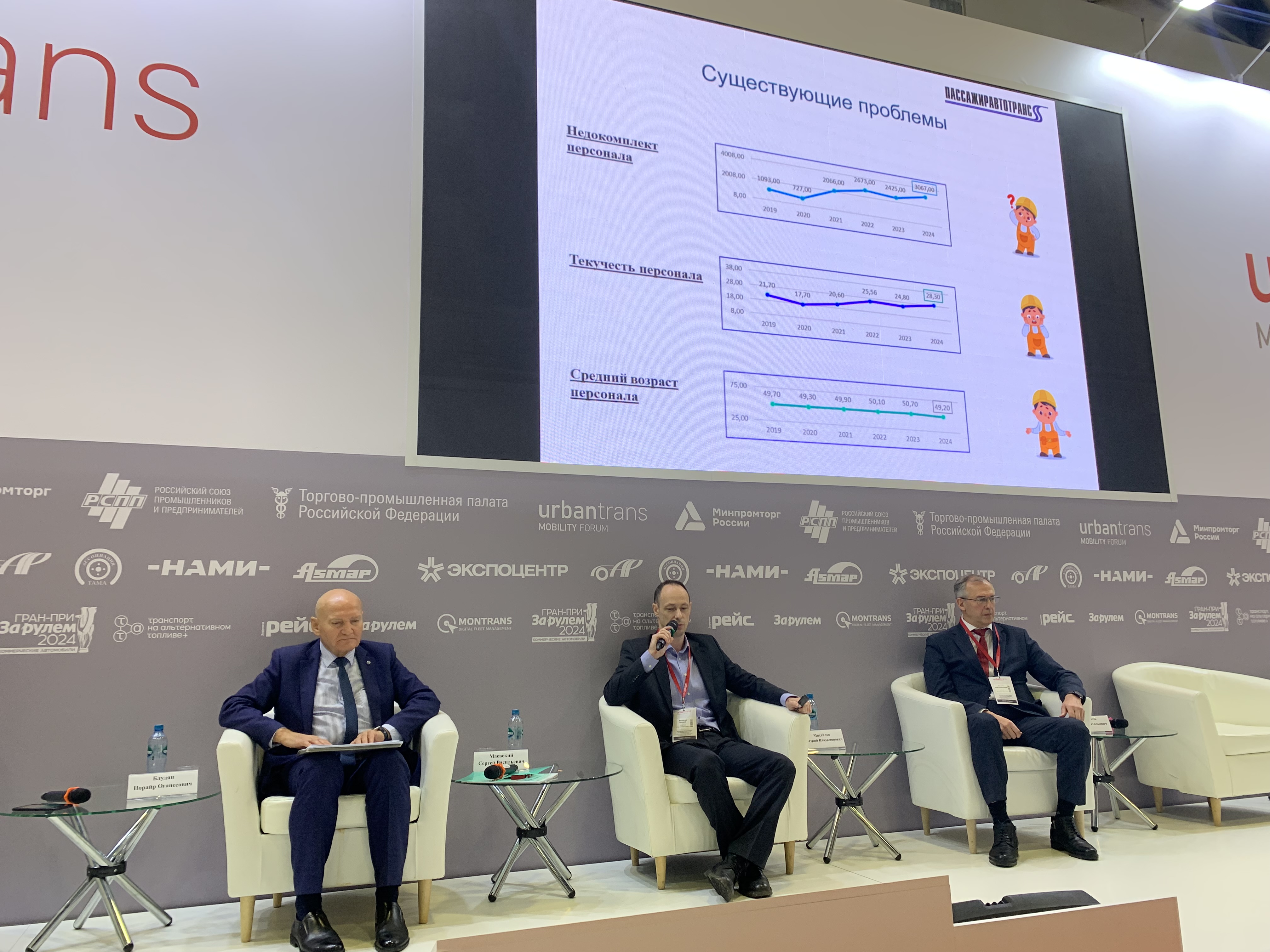

О перспективах развития и современных вызовах, стоящих перед общественным транспортом города, рассказал генеральный директор СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин. Особое внимание он уделил внедрению техники на альтернативных видах топлива, в частности перспективам использования водорода в качестве топлива для автобусов.

О перспективах развития и современных вызовах, стоящих перед общественным транспортом города, рассказал генеральный директор СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин. Особое внимание он уделил внедрению техники на альтернативных видах топлива, в частности перспективам использования водорода в качестве топлива для автобусов.

Директор Ассоциации «ТАМА» д.т.н., профессор, Норайр Блудян:

Директор Ассоциации «ТАМА» д.т.н., профессор, Норайр Блудян:

Модератором сессии выступил Сергей Удалов, исполнительный директор АА «Автостат»:

Модератором сессии выступил Сергей Удалов, исполнительный директор АА «Автостат»: О состоянии на рынке автобусов рассказал Максим Каров, директор департамента маркетинга ЛиАЗ, ПАЗ, КАВЗ:

О состоянии на рынке автобусов рассказал Максим Каров, директор департамента маркетинга ЛиАЗ, ПАЗ, КАВЗ:

Руководитель ФГКУ Росгранстрой Геннадий Безлобенко:

Руководитель ФГКУ Росгранстрой Геннадий Безлобенко:

Ректор РУТ (МИИТ) Александр Климов:

Ректор РУТ (МИИТ) Александр Климов:

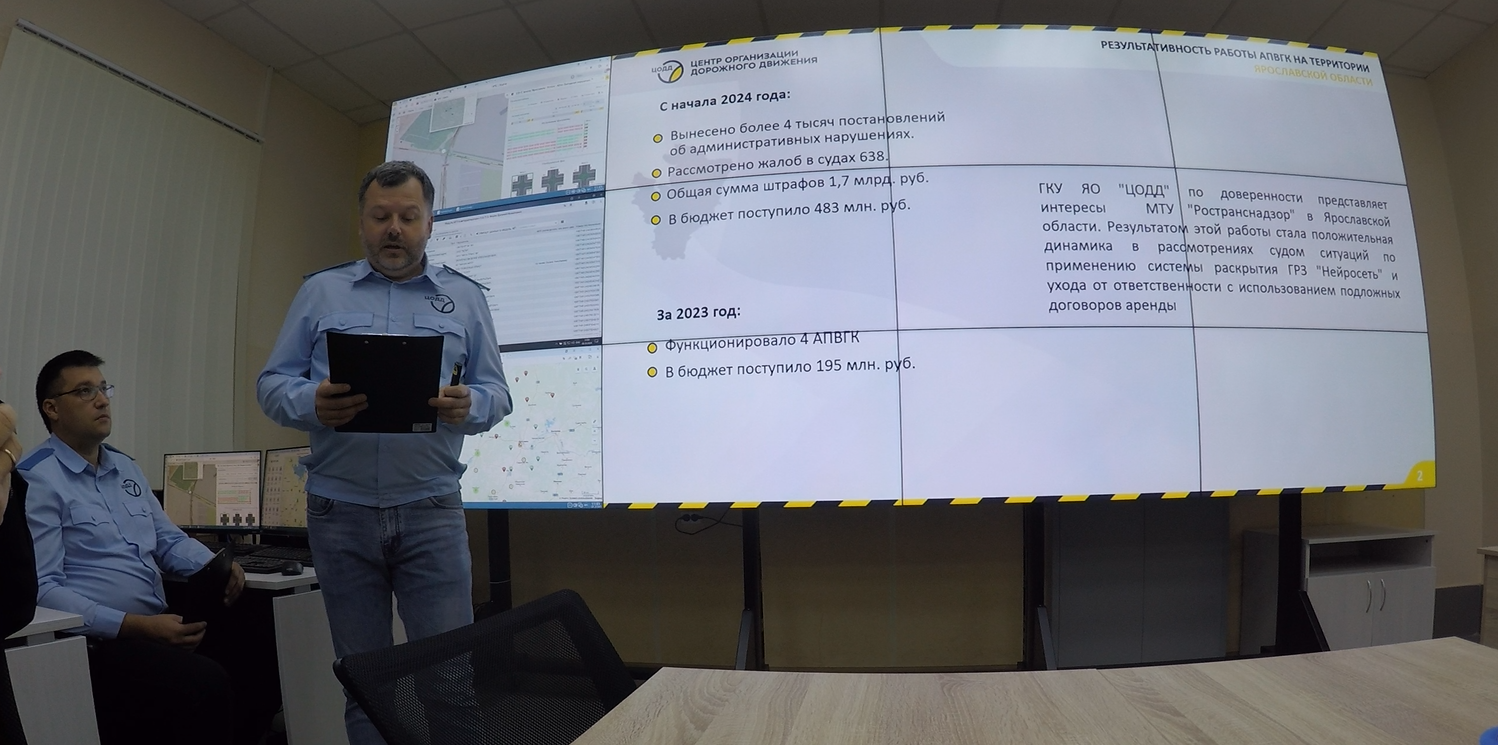

Заместитель председателя Правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Душко Роман Владимирович:

Заместитель председателя Правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Душко Роман Владимирович: Начальник отдела государственного надзора и контроля Управления метрологии, государственного контроля и надзора Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Карен Тадевосян:

Начальник отдела государственного надзора и контроля Управления метрологии, государственного контроля и надзора Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Карен Тадевосян:

Матягин Владимир Васильевич – Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «ГРУЗАВТОТРАНС»:

Матягин Владимир Васильевич – Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «ГРУЗАВТОТРАНС»:

Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров:

Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров: Председатель комиссии по железнодорожному транспорту в общественном совете Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Виталий Попов:

Председатель комиссии по железнодорожному транспорту в общественном совете Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Виталий Попов: Аналитик по транспорту, блогер Андрей Киреев:

Аналитик по транспорту, блогер Андрей Киреев: