В ходе Moscow Urban Forum 2021 заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов представил новую концепцию развития общественного транспорта Нижнего Новгорода. Он выступил с докладом о развитии транспорта Нижегородской агломерации и, в частности, о планах по развитию метрополитена на стратегический сессии «Инфраструктурное строительство. Технологический прорыв». Напомним, что жители агломерации ежегодно совершают около 500 млн поездок на общественном транспорте.

«Ключевым элементом реформы является создание транспортного каркаса с опорой на внеуличный транспорт. Планируется создание мультимодальной маршрутной сети, которая свяжет через сеть транспортно-пересадочных узлов все виды общественного транспорта, включая автобусы, метрополитен, трамвай, пригородную электричку и даже канатную дорогу. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 123,5 млрд рублей — он включает в себя комплексную модернизацию и расширение инфраструктуры общественного транспорта, а также полное обновление подвижного состава в совокупности с внедрением интеллектуальной транспортной системы и устранения непродуктивного дублирования в рамках новой маршрутной сети. Сейчас создаются условия для приоритизации и повышения привлекательности общественного транспорта. Учитывая масштаб, реформа была разделена на два этапа, которые, при наличии ресурсов, будут реализовываться параллельно. Первый этап связан с модернизацией и расширением наземного электротранспорта: планируется модернизация и расширения инфраструктуры городского электротранспорта, реконструкция 97 км трамвайных путей и строительство 24 км новых. Вместе с этим будет обновлено около 360 единиц подвижного состава, в том числе 202 трамваев и 159 троллейбусов. Развитие внеуличного транспорта — не пожелание, а острая необходимость для Нижнего Новгорода. Город находится в сложных для транспортного обслуживания условиях в силу географических особенностей: он разделен рекой, имеется большое количество зон с исторически ценной застройкой. Все это снижает пропускную способность улично-дорожной сети города, а растущее количество личных транспортных средств, еще больше усугубляет ситуацию. Развитие метрополитена мы видим, как основу новой комфортной маршрутной сети. Планируется реализация строительства объектов данного проекта через механизм контракта «под ключ», с целью оптимизации разработки проектной документации и сроков строительства. Предполагаемая стоимость реализации этого проекта — 56,5 млрд рублей, — рассказывает заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. — Согласно оценкам проектного института, после завершения транспортной реформы пассажиропоток Нижегородского метрополитена увеличится до 86 млн пассажиров в год. Это значительная цифра обеспечит операционную безубыточность метрополитена, которая достигается при тарифе 42,5 руб (32,85 руб для льготников). Внеуличный транспорт сформирует транспортный каркас города, а маршруты других видов транспорта станут подвозящими, что даст возможность разгрузки улично-дорожной сети. Сокращение необходимого подвижного состава для обслуживания маршрутов оценивается на уровне 30-35%. Уже сейчас на стадии подготовки проекта сформированы комплексные и эффективные решения по развитию Нижегородского метрополитена как неотъемлемой части новой комфортной маршрутной сети, обеспечивающее транспортное обслуживание, без которого невозможно современное развитие города-миллионника».

«Ключевым элементом реформы является создание транспортного каркаса с опорой на внеуличный транспорт. Планируется создание мультимодальной маршрутной сети, которая свяжет через сеть транспортно-пересадочных узлов все виды общественного транспорта, включая автобусы, метрополитен, трамвай, пригородную электричку и даже канатную дорогу. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 123,5 млрд рублей — он включает в себя комплексную модернизацию и расширение инфраструктуры общественного транспорта, а также полное обновление подвижного состава в совокупности с внедрением интеллектуальной транспортной системы и устранения непродуктивного дублирования в рамках новой маршрутной сети. Сейчас создаются условия для приоритизации и повышения привлекательности общественного транспорта. Учитывая масштаб, реформа была разделена на два этапа, которые, при наличии ресурсов, будут реализовываться параллельно. Первый этап связан с модернизацией и расширением наземного электротранспорта: планируется модернизация и расширения инфраструктуры городского электротранспорта, реконструкция 97 км трамвайных путей и строительство 24 км новых. Вместе с этим будет обновлено около 360 единиц подвижного состава, в том числе 202 трамваев и 159 троллейбусов. Развитие внеуличного транспорта — не пожелание, а острая необходимость для Нижнего Новгорода. Город находится в сложных для транспортного обслуживания условиях в силу географических особенностей: он разделен рекой, имеется большое количество зон с исторически ценной застройкой. Все это снижает пропускную способность улично-дорожной сети города, а растущее количество личных транспортных средств, еще больше усугубляет ситуацию. Развитие метрополитена мы видим, как основу новой комфортной маршрутной сети. Планируется реализация строительства объектов данного проекта через механизм контракта «под ключ», с целью оптимизации разработки проектной документации и сроков строительства. Предполагаемая стоимость реализации этого проекта — 56,5 млрд рублей, — рассказывает заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. — Согласно оценкам проектного института, после завершения транспортной реформы пассажиропоток Нижегородского метрополитена увеличится до 86 млн пассажиров в год. Это значительная цифра обеспечит операционную безубыточность метрополитена, которая достигается при тарифе 42,5 руб (32,85 руб для льготников). Внеуличный транспорт сформирует транспортный каркас города, а маршруты других видов транспорта станут подвозящими, что даст возможность разгрузки улично-дорожной сети. Сокращение необходимого подвижного состава для обслуживания маршрутов оценивается на уровне 30-35%. Уже сейчас на стадии подготовки проекта сформированы комплексные и эффективные решения по развитию Нижегородского метрополитена как неотъемлемой части новой комфортной маршрутной сети, обеспечивающее транспортное обслуживание, без которого невозможно современное развитие города-миллионника».

Изменения транспортной системы Нижнего Новгорода начались ещё в 2019 году. На протяжении года в городе отменялись частные маршруты, а функции перевозки пассажиров перекладывались на муниципальные предприятия. Изменились привычные для пассажиров пути следования. В прошлом году новый состав администрации Нижнего Новгорода взялась за приведение транспортной системы в порядок. Была проведена кропотливая работа по составлению новой транспортной схемы, анализировались потоки движения транспорта и их востребованность у пассажиров. Первые изменения должны произойти уже скоро. Для осуществления транспортной реформы власти Нижегородской области рассчитывают получить 66,6 млрд рублей в качестве инфраструктурных бюджетных кредитов или облигаций.

Читайте далее:

«Как и любой крупный город Воронеж имеет плохую связанность между районами. Имеет большое количество разделителей города в виде реки, водохранилища и железной дороги. Помимо прочего, в Воронеже есть ржавый пояс в серединной части города — остатки промышленных предприятий и производств, которые фактически становится непроницаемым ни для транспорта, ни для пешеходов. Это все отражается на времени поездок, кроме того, транспорт концентрируется на основных магистралях, что вызывает их перегрузку. В генеральном плане предлагается развитие компактного города, а именно территории ржавого пояса. Было предложено сделать такое мероприятие, как дифференцирование транспортных потоков, основной задачей которого является создание большого Воронежского кольца с более высокими скоростями движения и пропускными способностями. Это позволит снизить нагрузку с центральных и серединных частей города. Для внутригородского движения предлагается создание полукольцевого направления в обход центра за счет реорганизации территории. Кроме того, планируется строительство 2-ух дополнительных мостов и строительство путепроводов пересечения железной дороги».

«Как и любой крупный город Воронеж имеет плохую связанность между районами. Имеет большое количество разделителей города в виде реки, водохранилища и железной дороги. Помимо прочего, в Воронеже есть ржавый пояс в серединной части города — остатки промышленных предприятий и производств, которые фактически становится непроницаемым ни для транспорта, ни для пешеходов. Это все отражается на времени поездок, кроме того, транспорт концентрируется на основных магистралях, что вызывает их перегрузку. В генеральном плане предлагается развитие компактного города, а именно территории ржавого пояса. Было предложено сделать такое мероприятие, как дифференцирование транспортных потоков, основной задачей которого является создание большого Воронежского кольца с более высокими скоростями движения и пропускными способностями. Это позволит снизить нагрузку с центральных и серединных частей города. Для внутригородского движения предлагается создание полукольцевого направления в обход центра за счет реорганизации территории. Кроме того, планируется строительство 2-ух дополнительных мостов и строительство путепроводов пересечения железной дороги».

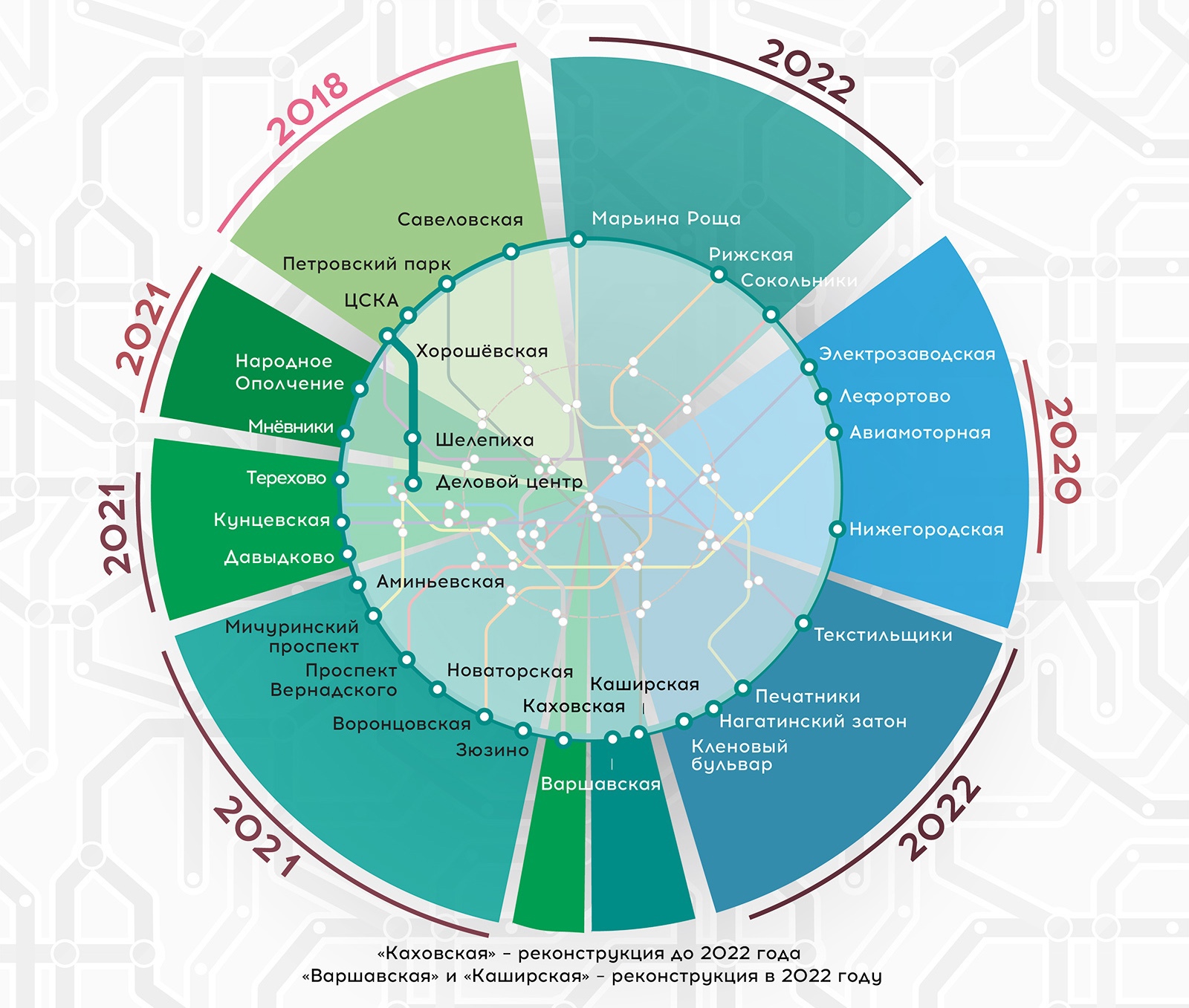

Михаил Германович Крестмейн, главный инженер Института Генплана Москвы, рассказал о ходе строительства большой кольцевой линии Московского метрополитена:

Михаил Германович Крестмейн, главный инженер Института Генплана Москвы, рассказал о ходе строительства большой кольцевой линии Московского метрополитена:

«Из-за сложных погодно-климатических условий региона сезонные автомобильные дороги — автозимники — занимают особую роль. Без автозимников невозможно перевести товары жизнеобеспечения и грузы в отдаленные районы республики. Сезонные автомобильные дороги занимают около 70% протяженности от всей сети автомобильных дорог в республике Саха. Из 641 населенного пункта круглогодичной транспортной связью обеспечено около 200 населенных пунктов, а остальные — просто отрезаны от большой земли. Правительством республики ежегодно выделяются средства на капитальное строительство автомобильных дорог протяженностью около 50-60 км, тогда как в республике протяженность сухопутных автозимников составляет более 5 000 км. Такими темпами, чтобы существующую сухопутную сеть автозимников сделать круглогодичной транспортной сетью, необходимо потратить около 100 лет. Сегодня вопрос о повышении транспортной доступности стоит очень остро. В существующем приказе

«Из-за сложных погодно-климатических условий региона сезонные автомобильные дороги — автозимники — занимают особую роль. Без автозимников невозможно перевести товары жизнеобеспечения и грузы в отдаленные районы республики. Сезонные автомобильные дороги занимают около 70% протяженности от всей сети автомобильных дорог в республике Саха. Из 641 населенного пункта круглогодичной транспортной связью обеспечено около 200 населенных пунктов, а остальные — просто отрезаны от большой земли. Правительством республики ежегодно выделяются средства на капитальное строительство автомобильных дорог протяженностью около 50-60 км, тогда как в республике протяженность сухопутных автозимников составляет более 5 000 км. Такими темпами, чтобы существующую сухопутную сеть автозимников сделать круглогодичной транспортной сетью, необходимо потратить около 100 лет. Сегодня вопрос о повышении транспортной доступности стоит очень остро. В существующем приказе

Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко рассказал о том, какие приоритеты учитываются при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:

Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко рассказал о том, какие приоритеты учитываются при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:

«Многие страны заявили о планах довести продажи углеродонейтральных транспортных средств до 30% от общего объема продаж автомашин к 2030 году. Помимо национальных политик, эту инициативу поддерживают 13 стран и 23 компании автопроизводителей. При этом спрос на электромобили сильно зависит от сочетания финансовых и экологических стимулов, включая меры господдержки. В их числе – введение странами определенных топливных стандартов и налогов на выбросы, выделение госсубсидий, чтобы сделать электромобили доступными для потребителей по цене и развитие дорожной инфраструктуры с преимуществами для электротранспорта. Сегодня лидером по количеству электромобилей является Китай, по доле электротранспорта в продажах автомобилей – Норвегия, где эта доля достигает уже 50%. Если говорить о России, то сейчас в нашей стране количество электромобилей превышает 10 тысяч единиц. Минтранс, Минэкономразвития дают крайне оптимистичные прогнозы по электротранспорту, предполагая его многократный рост. Однако, в России очень слабо развита сеть электрозаправочных станций, в отличие от Китая и Европы, где такие инициативы активно поддерживаются. В России об этом велись длительные разговоры, которые, к сожалению, не вылились в конкретные нормативные документы».

«Многие страны заявили о планах довести продажи углеродонейтральных транспортных средств до 30% от общего объема продаж автомашин к 2030 году. Помимо национальных политик, эту инициативу поддерживают 13 стран и 23 компании автопроизводителей. При этом спрос на электромобили сильно зависит от сочетания финансовых и экологических стимулов, включая меры господдержки. В их числе – введение странами определенных топливных стандартов и налогов на выбросы, выделение госсубсидий, чтобы сделать электромобили доступными для потребителей по цене и развитие дорожной инфраструктуры с преимуществами для электротранспорта. Сегодня лидером по количеству электромобилей является Китай, по доле электротранспорта в продажах автомобилей – Норвегия, где эта доля достигает уже 50%. Если говорить о России, то сейчас в нашей стране количество электромобилей превышает 10 тысяч единиц. Минтранс, Минэкономразвития дают крайне оптимистичные прогнозы по электротранспорту, предполагая его многократный рост. Однако, в России очень слабо развита сеть электрозаправочных станций, в отличие от Китая и Европы, где такие инициативы активно поддерживаются. В России об этом велись длительные разговоры, которые, к сожалению, не вылились в конкретные нормативные документы».  «Конец 2020 года был принят Европейскими странами как начало электрической революции. Это связано с тем, что продажи электромобилей в Европе составили около 23% от всех продаж автомобилей. Отдельные страны, например Норвегия. показали удивительные цифры — продажи новых автомобилей на июнь текущего года составили всего 9%, все остальное — это электрические и гибридные транспортные средства. Это говорит о том, что переход Европы на электрические транспортные средства уже не остановить, он бесповоротен, и это связано со многими факторами. Прежде всего, с политикой,с климатической повесткой и с преодолением основных сдерживающих факторов развития электротранспорта. Стоимость литий-ионной батареи за последние 10 лет упала в 10 раз, соответственно, стоимость электромобилей так же снижается. Большинство государств уже отказывается от субсидирования покупки электромобилей в связи с тем, чо их стоимость приближается к стоимость автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Был преодолен и вопрос переработки батареи: после повторного использования батарей в качестве накопителей, будет происходить их разборка, при которой внутренние химические элементы раскладывают на компоненты и повторно используют. Самих элементов, лития и кобальта, хватит на более чем 1 млрд электромобилей. Также был преодолен климатический фактор — действие температурных факторов на дальность хода электромобиля составляет менее 1%».

«Конец 2020 года был принят Европейскими странами как начало электрической революции. Это связано с тем, что продажи электромобилей в Европе составили около 23% от всех продаж автомобилей. Отдельные страны, например Норвегия. показали удивительные цифры — продажи новых автомобилей на июнь текущего года составили всего 9%, все остальное — это электрические и гибридные транспортные средства. Это говорит о том, что переход Европы на электрические транспортные средства уже не остановить, он бесповоротен, и это связано со многими факторами. Прежде всего, с политикой,с климатической повесткой и с преодолением основных сдерживающих факторов развития электротранспорта. Стоимость литий-ионной батареи за последние 10 лет упала в 10 раз, соответственно, стоимость электромобилей так же снижается. Большинство государств уже отказывается от субсидирования покупки электромобилей в связи с тем, чо их стоимость приближается к стоимость автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Был преодолен и вопрос переработки батареи: после повторного использования батарей в качестве накопителей, будет происходить их разборка, при которой внутренние химические элементы раскладывают на компоненты и повторно используют. Самих элементов, лития и кобальта, хватит на более чем 1 млрд электромобилей. Также был преодолен климатический фактор — действие температурных факторов на дальность хода электромобиля составляет менее 1%».

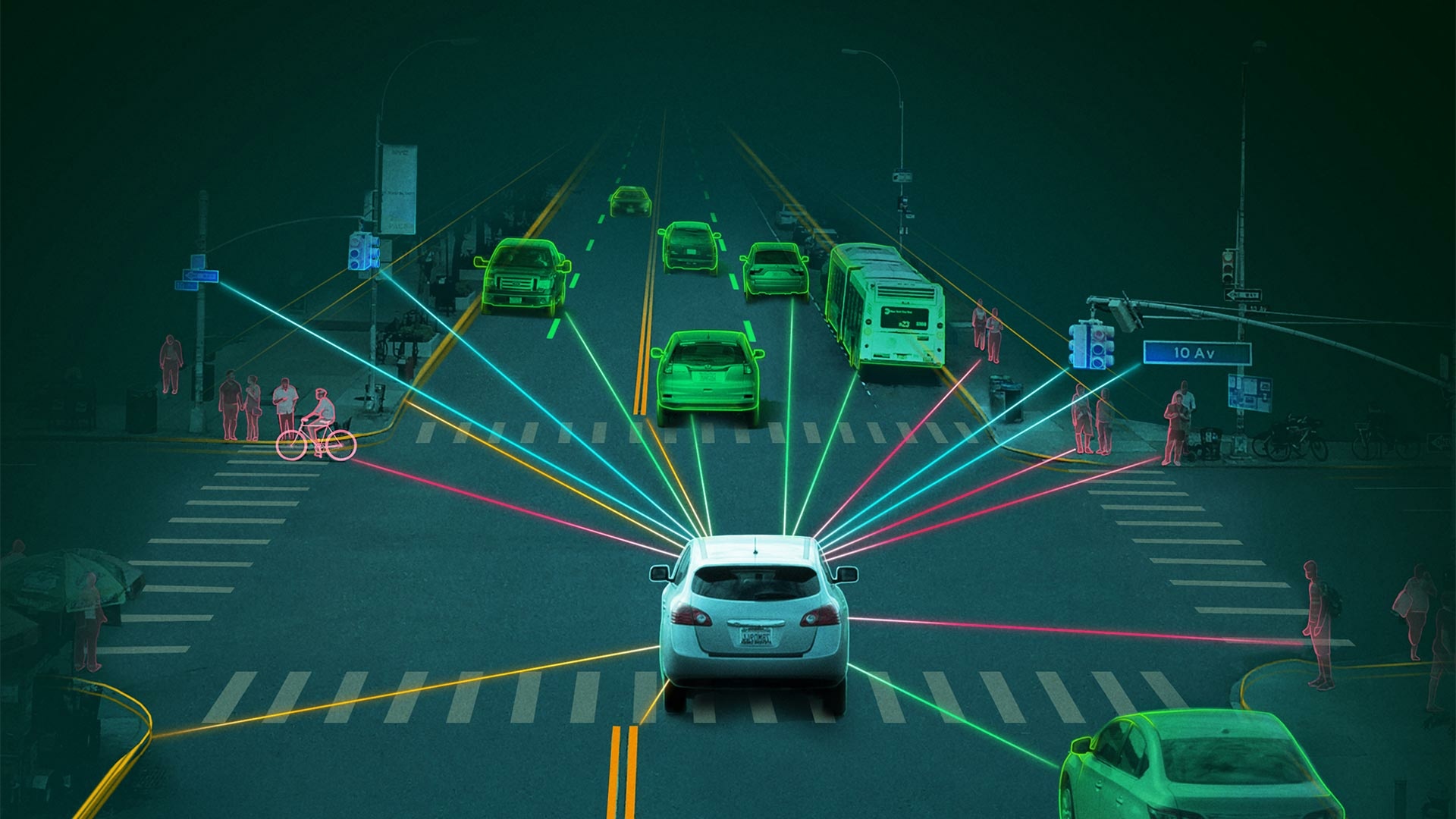

Александра Власова, руководитель проектов ведущей глобальной компании, оказывающей услуги по формированию digital стратегии ООО «Люксофт Профешнл», дочерней Американской ИТ-компании DXC Technology Company, рассказала, как изменится автомобильная промышленность с приходом новых технологий в индустрию:

Александра Власова, руководитель проектов ведущей глобальной компании, оказывающей услуги по формированию digital стратегии ООО «Люксофт Профешнл», дочерней Американской ИТ-компании DXC Technology Company, рассказала, как изменится автомобильная промышленность с приходом новых технологий в индустрию:

Роман Душкин, главный архитектор интеллектуальных транспортных систем ООО «Ростелематика», член научно-технического совета Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика объяснил, как новые технологии могут влиять на транспортные решения:

Роман Душкин, главный архитектор интеллектуальных транспортных систем ООО «Ростелематика», член научно-технического совета Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика объяснил, как новые технологии могут влиять на транспортные решения: