По инициативе администрации и мэра города Перми, Эдуарда Олеговича Соснина, 19-20 июня в Перми состоялся слет муниципальных служащих городов-партнеров. Мероприятие собрало значительное количество участников, предоставив уникальную площадку для обмена опытом и выработки совместных решений. В город Пермь прибыли представители Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Новороссийска, Оренбурга, Тюмени, Уфы, Челябинска и Ярославля. Цель мероприятия – обмен успешными муниципальными практиками с делегациями из девяти российских городов.

Оригинальным форматом слета стало представление делегациями своих городов. Каждая делегация кратко выступила, поблагодарила за приглашение, представила каждого делегата из команды и показала видеоролик, демонстрирующий достижения и особенности своего города. Презентации каждой делегации отличались креативным подходом и разнообразием стилей: от документальных фильмов до художественных работ с использованием компьютерной графики, анимации и искусственного интеллекта. Эти ролики, безусловно, представляют собой ценный источник вдохновения, творчества и новых идей.

Принимающая сторона в лице мэра Перми, Эдуарда Соснина, уделила особое внимание гостям и участникам форума. В первый день мероприятия Эдуард Олегович подробно рассказал о достижениях Перми в повышении качества жизни горожан, о преодоленных проблемах и реализованных проектах.

Глава города Перми Соснин Эдуард Олегович:

Глава города Перми Соснин Эдуард Олегович:

Город Пермь не раз становился площадкой для обмена опытом между муниципалитетами России, но слет городов-партнеров мы проводим впервые. Формат партнерства предполагает, что у нас с вами выстроено взаимодействие, есть много общих проектов и идей. И конечно, все мы ставим итоговой целью всей своей работы благополучие жителей и динамичное развитие городов. В рамках нашего слета мы сможем научиться применять новые инструменты муниципального управления, попробуем посмотреть на все наши задачи под другим углом и получить бесценный опыт общения.

В ходе своего доклада глава Перми рассказал о показателях развития города в ключевых сферах, о брендах города, которые делают Пермь известной на всю Россию. Представители делегаций узнали о культурных мероприятиях и развитии модельных библиотек, благоустройстве городского пространства и ходе реализации проекта «Зеленое кольцо», об организации работы общественного транспорта. Эдуард Соснин также поделился с коллегами информацией о развитии креативного направления – работе с предпринимателями в Пермском бизнес-инкубаторе, где для резидентов созданы все условия: рабочая зона, зона мастер-классов, лекторий, точка сбыта, а также пространство для коллаборации резидентов. Глава города также рассказал и о новых проектах для молодежи, например, о работе первой молодежной библиотеки и Арт-резиденции для детей и молодежи. В рамках доклада также были затронуты темы развития туристической инфраструктуры Перми, гастрономического, промышленного и круизного туризма.

Пленарная сессия «Преобразование городской среды в целях улучшения качества жизни жителей городов» продолжилась выступлениями экспертов: Ермолиной Елены Сергеевны, директора ГБУ ПК «Институт территориального планирования», Якимова Михаила Ростиславовича, д.т.н., директора Института транспортного планирования и действительного члена Общероссийской общественной организации «Российская академия транспорта», члена Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) и Гильмутдинова Ямура Идрисовича, члена Общественной палаты РФ, председателя Совета Ассоциации развития КВН Прикамья.

Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, д.т.н. Якимов Михаил Ростиславович:

Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, д.т.н. Якимов Михаил Ростиславович:

Я транспортный инженер, и моя жизнь связана с Пермью. Я вырос как специалист именно здесь, а затем, восемь лет назад, меня пригласили учиться и преподавать в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ), а также руководить институтом Российской академии транспорта. Теперь я занимаюсь транспортным планированием других городов и регионов, учитывая те технологические и управленческие решения, а также решения на законодательном уровне, которые организованы в городе. Однако, несмотря на это, я считаю, что в Перми уже многое сделано в области транспорта. Здесь работают и живут мои ученики, и я этому рад.

Я хотел бы поделиться своим взглядом на транспортную систему Перми, но не с точки зрения пермяка или муниципального служащего, а с позиции человека, который уехал и посмотрел на ситуацию издалека. Как говорится, иногда картину лучше видно на расстоянии.

Я довольно быстро понял, что транспорт в Перми – один из лучших в стране. Возможно, кто-то считает, что современное искусство или КВН – это то, чем Пермь может гордиться, но для меня, как для транспортного инженера, это именно транспорт.

Вы сами можете увидеть детали и, возможно, зададите вопросы моим коллегам, специалистам в этой области. Существуют различные рейтинги, в том числе по общественному транспорту, которыми занимается корпорация развития ВЭБ.РФ. Пермь в этих рейтингах сейчас уже два года удерживает первое место. Я уверен, что так и будет продолжаться, потому что я не вижу ближайших конкурентов, учитывая те технологические решения, которые реализованы в городе.

Транспорт общего пользования в Перми работает по брутто-контрактам. Ежедневно одна единица подвижного состава городского пассажирского транспорта общего пользования перевозит в день 700 пассажиров. Для сравнения, в Твери, которая начала транспортную реформу раньше Перми (около 4 лет назад), этот показатель составляет 460 пассажиров. А вот Москва, кстати, демонстрирует худшие показатели эффективности вложения средств: в Москве за сутки на одном автобусе или трамвае перевозятся всего 260 пассажиров. Это официальные данные.

Если мы учтем еще и пробег единицы транспорта, то есть сложим показатели количества подвижного состава и пробега, то увидим, что транспортная система Перми работает на полную мощность.

После завершения пленарной сессии, участники слета рассредоточились по четырем тематическим круглым столам, каждый из которых был посвящен ключевым аспектам развития современного города. Эти дискуссионные площадки стали местом для обмена опытом, обсуждения проблемных вопросов и поиска инновационных решений.

В фойе второго этажа развернулась работа первого круглого стола, посвященного «Лучшим муниципальным практикам и актуальной проблематике в сфере городского хозяйства и инфраструктуры». Модератором выступила Заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства-начальник управления благоустройства территории многоквартирных домов Копылова Алла Сергеевна. Участники сосредоточились на вопросах повышения эффективности коммунальных служб, модернизации транспортной инфраструктуры, внедрении энергосберегающих технологий и создании комфортной городской среды.

Второй круглый стол был посвящен «Лучшим муниципальным практикам и актуальной проблематике в социальной сфере». Модератором этой площадки была Мальцева Екатерина Дмитриевна, заместитель главы администрации города Перми. Обсуждались вопросы поддержки социально незащищенных слоев населения, развития системы образования и здравоохранения, а также повышения доступности культурных и спортивных объектов для всех жителей.

На третьем круглом столе участники собрались для обсуждения «Лучших муниципальных практик и актуальной проблематики в сфере общественных отношений и работы в соцсетях». Модератором круглого стола выступил Трошков Сергей Викторович, заместитель главы администрации города Перми. В центре внимания были вопросы налаживания эффективного диалога между властью и обществом, использования социальных сетей для информирования граждан и вовлечения их в процесс принятия решений, а также противодействия дезинформации и распространению негативного контента.

Наконец, четвертый круглый стол был посвящен «Развитию корпоративной культуры и механизмам привлечения на муниципальную службу». Модератором этой дискуссии был Молоковских Александр Владимирович, руководитель аппарата администрации города Перми. Обсуждались вопросы формирования позитивного имиджа муниципальной службы, привлечения и удержания талантливых специалистов, повышения мотивации сотрудников и создания благоприятной рабочей среды, способствующей профессиональному росту и развитию.

Первый день завершился ознакомительной экскурсией по важным и успешным проектам администрации Перми, которая включала осмотр объектов, выезд на площадки и обмен опытом. В частности, участники посетили МАУ ДО «СШ «Спартак» (ул. Рабочая, 9), новую модельную молодежную библиотеку (шоссе Космонавтов, 110), Выставочный зал Пермской печатной фабрики – филиал акционерного общества «Гознак», городской спортивно-культурный комплекс «Рекорд» (ул. Транспортная, 7), умную спортплощадку «Оранжевое лето» (Докучаева, 21), общественный центр «Январский» (ул. М. Рыбалко, 106).

Во второй день делегации посетили ряд объектов, включенных в программу, каждый из которых представлял собой уникальный аспект городской инфраструктуры и культурного наследия Перми. Этот день был посвящен детальному ознакомлению с ключевыми городскими объектами. Программа включала как посещение важных служб и организаций, так и знакомство с обновленными общественными пространствами, что создавало комплексное впечатление о развитии города.

Первым пунктом программы стало посещение Пермской городской службы спасения. Делегаты ознакомились с работой службы, техническим оснащением и методами реагирования на чрезвычайные ситуации. Обмен опытом с пермскими спасателями был важной частью визита, позволяющей обсудить вопросы безопасности и гражданской обороны.

Пермская городская служба спасения является образцовым предприятием своей отрасли. Созданная по решению депутатов Пермской городской думы, пермская служба спасения известна не только пермякам, но и далеко за пределами города. Все без исключения делегаты слёта муниципальных служащих отметили высокий профессионализм сотрудников службы и высокий уровень технического оснащения предприятия. По мнению большинства делегатов, данное предприятие является образцом работы спасательной службы крупного города.

Далее делегация посетила стелу «Город трудовой доблести», установленную в знак признания вклада пермяков в Победу в Великой Отечественной войне. Стела является символом мужества и трудового героизма жителей города.

Продолжением дня стала прогулка по бульвару Советской Армии, завершившаяся у памятника участникам СВО. Этот мемориал является данью уважения и памяти тем, кто участвовал в специальной военной операции.

Особое внимание было уделено проекту «Зеленое кольцо» – масштабной инициативе по созданию сети парков и скверов, объединенных пешеходными и велосипедными дорожками. Делегация совершила прогулку по одному из участков проекта, от бульвара Гагарина, 24 до монумента «Скорбящая», оценив вклад в улучшение экологической обстановки и создание комфортных условий для отдыха горожан.

Завершился день прогулкой по площади Трёх столетий и набережной реки Камы. Площадь, посвященная юбилею города, является местом проведения различных городских мероприятий. Набережная предлагает живописные виды на реку и является популярным местом для прогулок.

По мнению подавляющего большинства делегатов, слет муниципальных служащих стал интересной и блестяще реализованной идеей – собрать вместе специалистов из разных городов, решающих схожие задачи и сталкивающихся с общими проблемами. В ходе пленарных сессий, круглых столов и посещения социальных, культурных и спортивных объектов участники обменивались опытом, вырабатывали новые идеи и решения.

Особое впечатление на делегатов произвело развитие Перми, в частности, транспортная инфраструктура, социальная сфера, спортивные и культурные учреждения, а также система управления городом, сформированная командой мэра. Участники слета получили ценную информацию о деятельности своих коллег из других городов в области повышения качества жизни и привлекательности городской среды.

Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, д.т.н. Якимов Михаил Ростиславович:

Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, д.т.н. Якимов Михаил Ростиславович:

Слет муниципальных служащих и партнеров Перми – это важное, уникальное и полезное мероприятие. В существующей системе межрегиональных и межмуниципальных взаимодействий такого формата явно не хватало. Важно наладить всестороннее и взаимовыгодное сотрудничество между отдельными муниципальными служащими, ежедневно решающими типовые задачи, возникающие во всех муниципальных образованиях. Очевидно, что подобный съезд муниципальных служащих различных городов будет развиваться и расширяться, охватывая новые города и регионы.

В ходе подведения итогов Слёта муниципальных служащих с представителями принимающей стороны – Администрацией города Перми – удалось обсудить идею создания транспортного совета или транспортной сессии слёта муниципальных служащих российских городов. Идея возникла вследствие того, что транспортные реформы, проводимые в Перми, являются максимально эффективными и приводят к видимым успехам в формировании современной транспортной системы крупного города. Опыт Перми в этой сфере представляет интерес для многих городов страны. В перспективе Пермь может стать постоянной площадкой для проведения транспортных форумов в рамках слёта муниципальных служащих российских городов.

Читать далее:

Транспортная отрасль в новом электоральном цикле

Транспортные карты вместо наличных: Пермь переходит на новую систему оплаты проезда

Пермь получила 44 односекционных трамвая «Львёнок»

Преимущества транспортной реформы: Ярославлю ставят в пример Пермь и Тюмень

🔹 Поделиться ВКонтакте

🔹 Поделиться в Telegram

Руководитель Ространснадзора Виктор Гулин:

Руководитель Ространснадзора Виктор Гулин:  Заместитель руководителя аппарата Общественной палаты РФ Владимир Балашов также выступил с приветственным словом и дал развернутую оценку работе совета:

Заместитель руководителя аппарата Общественной палаты РФ Владимир Балашов также выступил с приветственным словом и дал развернутую оценку работе совета:

Вопросам безопасности на пассажирских автомобильных перевозках и межведомственного взаимодействия был посвящен доклад члена Общественного совета, председателя Правления ассоциации автоперевозчиков пассажиров в Ленинградской области Андрея Васильевича Баранова:

Вопросам безопасности на пассажирских автомобильных перевозках и межведомственного взаимодействия был посвящен доклад члена Общественного совета, председателя Правления ассоциации автоперевозчиков пассажиров в Ленинградской области Андрея Васильевича Баранова: В заключение заседания по вопросу возрождения духовно-нравственных устоев и позиционирования транспортной отрасли через развитие территории смыслов в городах России выступила член Общественного совета при Ространснадзоре Коротовских Надежда Ивановна:

В заключение заседания по вопросу возрождения духовно-нравственных устоев и позиционирования транспортной отрасли через развитие территории смыслов в городах России выступила член Общественного совета при Ространснадзоре Коротовских Надежда Ивановна:

Глава города Перми Соснин Эдуард Олегович:

Глава города Перми Соснин Эдуард Олегович: Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, д.т.н. Якимов Михаил Ростиславович:

Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, д.т.н. Якимов Михаил Ростиславович:

Руководитель Ространснадзора Виктор Гулин:

Руководитель Ространснадзора Виктор Гулин: Ректор ГУУ Владимир Строев:

Ректор ГУУ Владимир Строев:

Замруководителя Росавиации Наталья Андрианова:

Замруководителя Росавиации Наталья Андрианова:

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Савельев:

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Савельев: Министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт:

Министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт: Советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Антон Кобяков:

Советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Антон Кобяков:

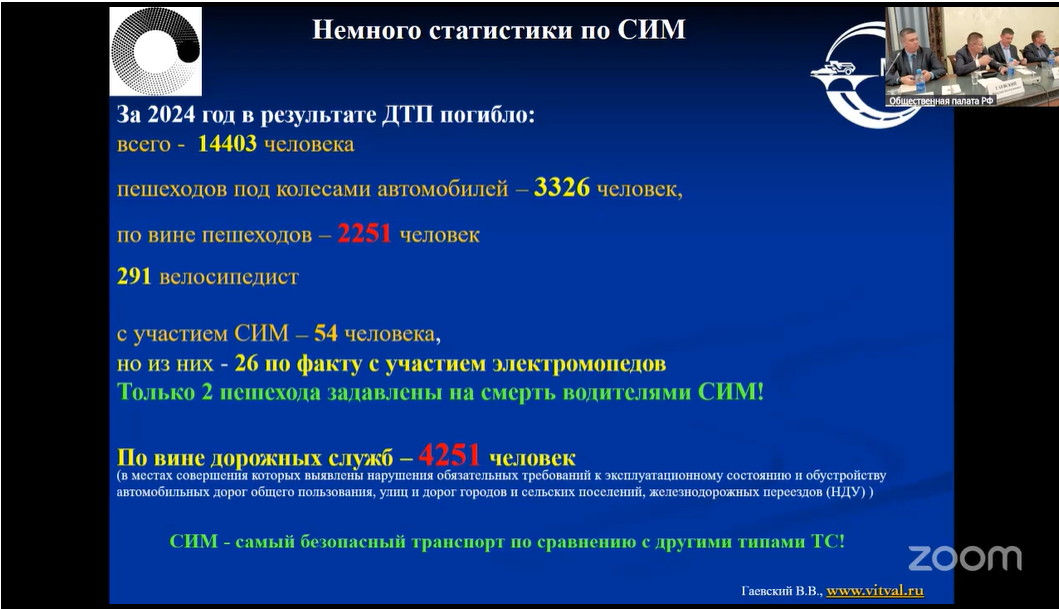

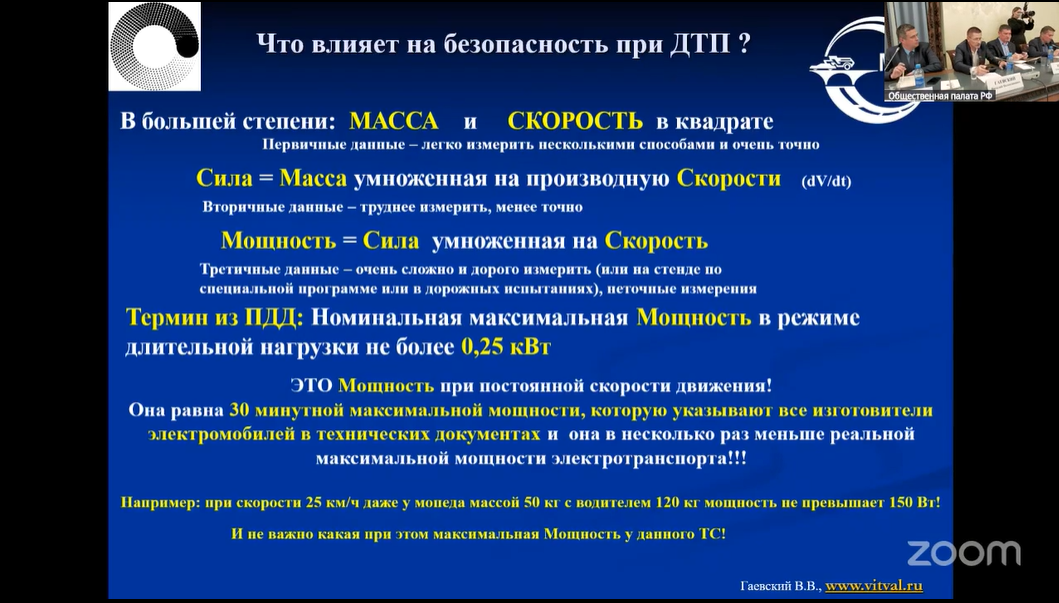

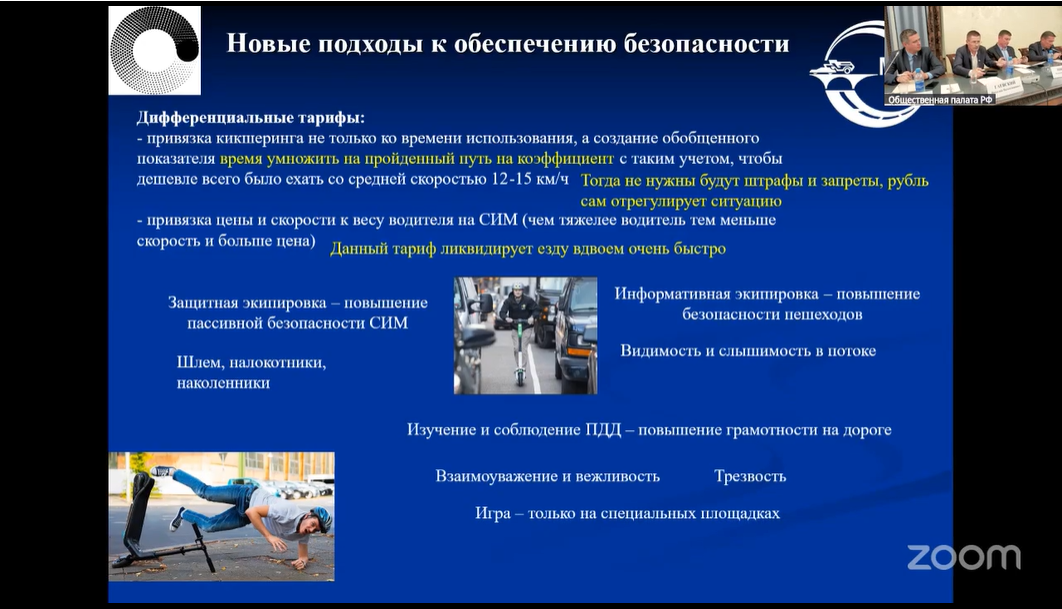

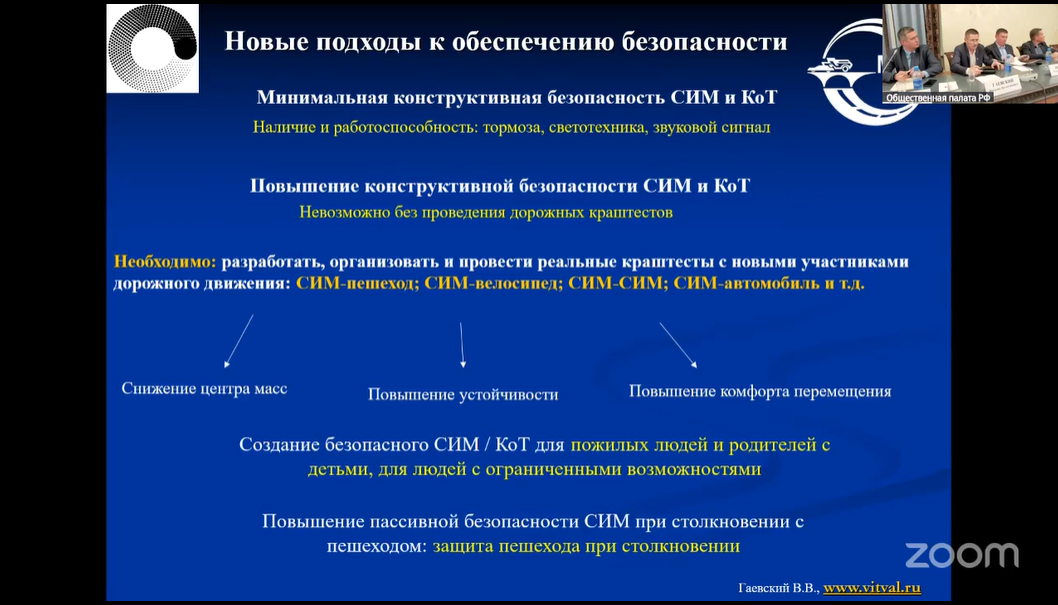

Профессор Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Виталий Гаевский:

Профессор Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Виталий Гаевский:

Член комиссии ОП РФ и председатель Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» Валерий Солдунов:

Член комиссии ОП РФ и председатель Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» Валерий Солдунов: Заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации Александр Воронцов:

Заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации Александр Воронцов: Заместитель председателя общероссийской организации российских автомобилистов Владимир Коробчак:

Заместитель председателя общероссийской организации российских автомобилистов Владимир Коробчак: Вице-президент Российской ассоциации автомобильных дилеров Антон Солдунов:

Вице-президент Российской ассоциации автомобильных дилеров Антон Солдунов: