В Новосибирске на заседании комитета Законодательного собрания по транспортной, промышленной и информационной политике министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский рассказал о ходе работ по внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в границах Новосибирской агломерации — Новосибирске, Бердске, Искитиме, Кольцово, Обь и Новосибирского муниципального района. ИТС способна управлять автомобильными потоками и существенно снизит загрузку дорожно-транспортной сети. До конца 2020 года московской компанией «Ситроникс» будет завершена разработка техно-рабочего проекта ИТС, а заявка Новосибирской области на федеральный трансферт на внедрение ИТС уже рассмотрена и одобрена в Федеральном дорожном агентстве. «Стоимость внедрения ИТС в таком городе, как наш, оценивается примерно в 2,5–3 миллиарда рублей, и это, однозначно, будут федеральные деньги. Уверен, что после разработки проекта при поддержке губернатора области и Законодательного собрания мы эти деньги сможем получить и начать внедрять ИТС уже в 2021 году. Светофоры покупали у разных производителей, это неправильно. Их надо настроить под одну волну. Все хотят знать, когда мы избавимся от пробок. Но никто не задает вопрос, как это надо сделать. Думаю, что в этом заинтересовано правительство», — сказал председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области Майис Мамедов.

Напомним, что мэрия Новосибирска планирует отдать в концессию регулирование транспортных потоков на гостевых маршрутах города, разработанных к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, а также на других магистралях. Реализовать проект по оптимизации транспортных потоков по концессии власти планируют к 2023 году, а в настоящее время интерес к проекту проявили две компании — «СофтЛайн» и «Ситроникс». «СофтЛайн» ранее уже реализовала проект регулирования транспортных потоков на улице Станционная, ведущей из города в аэропорт Толмачево.

О том как идет развитие ИТС в Новосибирской области рассказал руководитель управления развития ИТС АО «СофтЛайн» Игорь Ежков. «В 2020 году произошло знаменательное событие — был запущен проект развития интеллектуальных транспортных систем. Федеральное правительство, реализуя национальную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги», понимает, что только строительство дорог не обеспечивает безопасность. В рамках указа Минтранса регионам была предложена архитектура, которая сейчас активно продвигается в качестве базовой архитектуры ИТС. С нашей точки зрения эта архитектура чрезвычайно сложна и требует от регионов максимального внимания к технологической части и сотрудников соответствующих компетенций. Мы бы хотели смотреть на ИТС не только как на технологическую платформу, объединяющую все элементы дороги и присутствующих объектов, но и как на социальный проект, который улучшает качество жизни. В связи с этим необходимо, чтобы в регионах было достаточное количество сервис-провайдеров и поставщиков сервиса, которые могут обеспечивать эти технологии, оставляя региональным органам исполнительной власти решение друг задач. В Новосибирске нами установлено 10 точек на 10 перекрестках: этот проект успешно реализован и обеспечивает управление дорожным движением. Мы начали накапливать big data с 2018 года, благодаря чему достигли некоторых результатов: централизованное виденье для оператора ЦОДД ситуации, которая происходит; возможность оценить нагрузку на дорожную сеть за счет детекторов транспорта и возможность принятия оперативных решений по изменению существующих схем управления дорожным движением. Будущее за системами адаптивного управления с использованием искусственного интеллекта, и мы активно ищем партнеров, с которыми бы могли объединять данные. К сожалению, 2020 год был совершенно не показательным с точки зрения мониторинга, потому что коронавирус сильно изменил показатели транспортных потоков в регионах».

О том как идет развитие ИТС в Новосибирской области рассказал руководитель управления развития ИТС АО «СофтЛайн» Игорь Ежков. «В 2020 году произошло знаменательное событие — был запущен проект развития интеллектуальных транспортных систем. Федеральное правительство, реализуя национальную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги», понимает, что только строительство дорог не обеспечивает безопасность. В рамках указа Минтранса регионам была предложена архитектура, которая сейчас активно продвигается в качестве базовой архитектуры ИТС. С нашей точки зрения эта архитектура чрезвычайно сложна и требует от регионов максимального внимания к технологической части и сотрудников соответствующих компетенций. Мы бы хотели смотреть на ИТС не только как на технологическую платформу, объединяющую все элементы дороги и присутствующих объектов, но и как на социальный проект, который улучшает качество жизни. В связи с этим необходимо, чтобы в регионах было достаточное количество сервис-провайдеров и поставщиков сервиса, которые могут обеспечивать эти технологии, оставляя региональным органам исполнительной власти решение друг задач. В Новосибирске нами установлено 10 точек на 10 перекрестках: этот проект успешно реализован и обеспечивает управление дорожным движением. Мы начали накапливать big data с 2018 года, благодаря чему достигли некоторых результатов: централизованное виденье для оператора ЦОДД ситуации, которая происходит; возможность оценить нагрузку на дорожную сеть за счет детекторов транспорта и возможность принятия оперативных решений по изменению существующих схем управления дорожным движением. Будущее за системами адаптивного управления с использованием искусственного интеллекта, и мы активно ищем партнеров, с которыми бы могли объединять данные. К сожалению, 2020 год был совершенно не показательным с точки зрения мониторинга, потому что коронавирус сильно изменил показатели транспортных потоков в регионах».

Напомним, что подробнее о реализации ИТС в рамках национального проекта можно почитать в статье, где своим опытом поделился Султан Жанказиев, д.т.н., заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения», МАДИ. По его мнению, механизм реализации интеллектуальных транспортных систем в регионах происходит крайне неоднородно, вследствие чего те регионы, которые не смогут разработать универсальные платформенные решения — выпадут из системы интересов государства. Отметим, что Новосибирск стал один из первых городов, где заработала система «умных» светофоров и на данный момент регион справляется с поставленными задачами.

«Уже более четверти века мы занимаемся разработкой интеллектуальных систем, в том числе решениями для городского транспорта. По данным ООН к 2050 году численность населения планеты достигнет почти 10 млрд людей, а 70% из них будут жить в городах. Комфортная городская среда — это ключевой атрибут успешного развития современного города. Безопасный и комфортный общественный транспорт — это важнейшая часть городской инфраструктуры, которой на ежедневной основе пользуется большинство жителей. С учетом транспортных заторов и экологических проблем, связанных с сильной автомобилизацией городов, общественный транспорт должен стать самым привлекательным способом передвижения. Трамваи занимают особое место — вагон вмещает около 200 пассажиров, поэтому любое ДТП может нанести серьезный ущерб людям, а движение в зоне столкновения блокируется на несколько часов. Наша разработка успешно решает вопрос безопасности пассажироперевозок, предлагая предотвращение дорожных инцидентов с помощью алгоритмов компьютерного зрения на базе нейронных сетей и радиолокации. Система базируется на двух основных сенсорах — камеры, благодаря которым происходит восприятие окружающей обстановки, и радары, которые детектируют любые происшествия и объекты на расстоянии до 150 метров. Нейронные сети распознают пешеходов, светофоры, столбы, рельсы — все, что происходит вблизи трамвая. Благодаря зрительной автометрии мы точно до сантиметра понимаем в каком месте находится трамвай. Из функций можно выделить автоматическое торможение при угрозе наезда на человека или столкновения. Основная причина ДТП происходит из-за несоблюдения машинистом режима скорости на маршруте движения. Наша система предотвращает подобные инциденты, автоматически сокращая скорость на опасных участках. Система состоит из 4 блоков: наблюдатель, географ, штурман и машинист. Наблюдатель детектирует объекты благодаря машинному зрению, географ детектирует события и позиционирует распознанные объекты на внутренней карте самого трамвая. Далее модуль «штурман» начинает планировать маршрут и финальный блок — «машинист», который управляет трамваем. В систему также вшита функцию искусственной интуиции — благодаря тому, что система может распознать движение объекта, она может понять, насколько велика вероятность столкновения с ним. Эта система высоко автоматизирована и позволит в дальнейшем передвигаться трамваю без машиниста в кабине. В настоящий момент в трамвае находится сам машинист и система является помощником, однако система готова к полной автоматизации. Единственным ограничением является отсутствие законодательной базы для передвижения беспилотных транспортных средств городского назначения на территории России. Мы сотрудничаем с европейскими и азиатскими странами, в которых законодательство более прогрессивное, и успешно внедряем эту технологию».

«Уже более четверти века мы занимаемся разработкой интеллектуальных систем, в том числе решениями для городского транспорта. По данным ООН к 2050 году численность населения планеты достигнет почти 10 млрд людей, а 70% из них будут жить в городах. Комфортная городская среда — это ключевой атрибут успешного развития современного города. Безопасный и комфортный общественный транспорт — это важнейшая часть городской инфраструктуры, которой на ежедневной основе пользуется большинство жителей. С учетом транспортных заторов и экологических проблем, связанных с сильной автомобилизацией городов, общественный транспорт должен стать самым привлекательным способом передвижения. Трамваи занимают особое место — вагон вмещает около 200 пассажиров, поэтому любое ДТП может нанести серьезный ущерб людям, а движение в зоне столкновения блокируется на несколько часов. Наша разработка успешно решает вопрос безопасности пассажироперевозок, предлагая предотвращение дорожных инцидентов с помощью алгоритмов компьютерного зрения на базе нейронных сетей и радиолокации. Система базируется на двух основных сенсорах — камеры, благодаря которым происходит восприятие окружающей обстановки, и радары, которые детектируют любые происшествия и объекты на расстоянии до 150 метров. Нейронные сети распознают пешеходов, светофоры, столбы, рельсы — все, что происходит вблизи трамвая. Благодаря зрительной автометрии мы точно до сантиметра понимаем в каком месте находится трамвай. Из функций можно выделить автоматическое торможение при угрозе наезда на человека или столкновения. Основная причина ДТП происходит из-за несоблюдения машинистом режима скорости на маршруте движения. Наша система предотвращает подобные инциденты, автоматически сокращая скорость на опасных участках. Система состоит из 4 блоков: наблюдатель, географ, штурман и машинист. Наблюдатель детектирует объекты благодаря машинному зрению, географ детектирует события и позиционирует распознанные объекты на внутренней карте самого трамвая. Далее модуль «штурман» начинает планировать маршрут и финальный блок — «машинист», который управляет трамваем. В систему также вшита функцию искусственной интуиции — благодаря тому, что система может распознать движение объекта, она может понять, насколько велика вероятность столкновения с ним. Эта система высоко автоматизирована и позволит в дальнейшем передвигаться трамваю без машиниста в кабине. В настоящий момент в трамвае находится сам машинист и система является помощником, однако система готова к полной автоматизации. Единственным ограничением является отсутствие законодательной базы для передвижения беспилотных транспортных средств городского назначения на территории России. Мы сотрудничаем с европейскими и азиатскими странами, в которых законодательство более прогрессивное, и успешно внедряем эту технологию».

Доцент кафедры электротехнических комплексов ФГБОУ ВПО Новосибирский государственный технический университет, к.т.н., Александр Штанг, поделился своим мнением о том, как он видит процесс электромобилизации в мире и России: «Я являюсь представителем кафедры электротехнических комплексов, которая многие годы именовалась кафедрой электрического транспорта. Около 15 лет назад, формируя прогноз по развитию транспорта, мы обозначили начало глубочайшей трансформации транспортной отрасли. Мы не ошиблись, указав переходный процесс реперными точками с 2020-2025 год. При этом понимая, что водородный транспорт тоже часть гибридных электротранспортных средств. Отмечу объективные преимущества электрического транспорта: он более управляем, обладает высокой маневренностью, динамикой, износостойкостью и, безусловно, экологичен. При всем этом, электрический транспорт стал неавтономным, проиграв конкурентную борьбу автомобилям с ДВС в 20 веке, так как научное сообщество не нашло пленочной структуры, позволяющей дешево и с высокой удельной плотностью запасать электрическую энергию в промышленных масштабах. Фактически, не был создан необходимый аккумулятор энергии». Александр отметил высокую важность транспортных средств в глобальной энергетической стратегии. По его словам, основные успехи в большинстве отраслей связаны с применением и всемирным развитием электрической энергии. «Сегодня происходит подлинная техническая революция в накопителях энергии с применением различных типов аккумуляторов», — отметил Александр.

Доцент кафедры электротехнических комплексов ФГБОУ ВПО Новосибирский государственный технический университет, к.т.н., Александр Штанг, поделился своим мнением о том, как он видит процесс электромобилизации в мире и России: «Я являюсь представителем кафедры электротехнических комплексов, которая многие годы именовалась кафедрой электрического транспорта. Около 15 лет назад, формируя прогноз по развитию транспорта, мы обозначили начало глубочайшей трансформации транспортной отрасли. Мы не ошиблись, указав переходный процесс реперными точками с 2020-2025 год. При этом понимая, что водородный транспорт тоже часть гибридных электротранспортных средств. Отмечу объективные преимущества электрического транспорта: он более управляем, обладает высокой маневренностью, динамикой, износостойкостью и, безусловно, экологичен. При всем этом, электрический транспорт стал неавтономным, проиграв конкурентную борьбу автомобилям с ДВС в 20 веке, так как научное сообщество не нашло пленочной структуры, позволяющей дешево и с высокой удельной плотностью запасать электрическую энергию в промышленных масштабах. Фактически, не был создан необходимый аккумулятор энергии». Александр отметил высокую важность транспортных средств в глобальной энергетической стратегии. По его словам, основные успехи в большинстве отраслей связаны с применением и всемирным развитием электрической энергии. «Сегодня происходит подлинная техническая революция в накопителях энергии с применением различных типов аккумуляторов», — отметил Александр.

Максим Фокеев, аспирант НИУ ВШЭ Департамента стратегического и международного менеджмента, рассказал о том, как авиакомпании пережили кризис в первую волну пандемии коронавируса и какие бизнес-технологии применяли для выхода из ситуации: «При наступлении коронакризиса, скорость принятия решений авиакомпаниями и темп их антикризисной реакции были достаточно высоки. При этом, ряд авиакомпаний решил полностью остановить авиаперевозки, например, авиакомпания «Победа», в целях подготовки флота к более высокому сезону, а другие авиакомпании продолжили осуществлять перевозки «хоть как-нибудь». С одной стороны, перевозка пассажиров была более прибыльна, но в то же время, более чувствительна к внешним изменениям. С другой стороны, России было необходимо доставлять ИВЛ, средства индивидуальной защиты и прочие товары в регионы и в другие страны в рамках международных соглашений. В связи с этим, у большинства авиакомпаний произошла переориентация флота. Авиакомпании сокращали список услуг, отказывались от питания на борту и, как могли, сокращали издержки, переводя часть своего флота на техническое обслуживание или в аэропорты с менее затратной стоянкой. Интересным примером стала авиакомпания «Ютейр», которая использовала возможность отравить часть своего флота в Африку в качестве миротворческой миссии ООН. Компания «Ifly» в свою очередь переориентировалась на китайский рынок, который начал восстановление чуть быстрее России. Аэрофлот, как национальный перевозчик, был занят на репатриационных рейсах, а авиакомпания Руслайн перешла на фидерные перевозки и искала кооперацию с другими авиакомпаниями. Те объемы услуг, которые авиакомпании законсервировали в кризис, говорят о том, что в России переизбыток провозных мощностей».

Максим Фокеев, аспирант НИУ ВШЭ Департамента стратегического и международного менеджмента, рассказал о том, как авиакомпании пережили кризис в первую волну пандемии коронавируса и какие бизнес-технологии применяли для выхода из ситуации: «При наступлении коронакризиса, скорость принятия решений авиакомпаниями и темп их антикризисной реакции были достаточно высоки. При этом, ряд авиакомпаний решил полностью остановить авиаперевозки, например, авиакомпания «Победа», в целях подготовки флота к более высокому сезону, а другие авиакомпании продолжили осуществлять перевозки «хоть как-нибудь». С одной стороны, перевозка пассажиров была более прибыльна, но в то же время, более чувствительна к внешним изменениям. С другой стороны, России было необходимо доставлять ИВЛ, средства индивидуальной защиты и прочие товары в регионы и в другие страны в рамках международных соглашений. В связи с этим, у большинства авиакомпаний произошла переориентация флота. Авиакомпании сокращали список услуг, отказывались от питания на борту и, как могли, сокращали издержки, переводя часть своего флота на техническое обслуживание или в аэропорты с менее затратной стоянкой. Интересным примером стала авиакомпания «Ютейр», которая использовала возможность отравить часть своего флота в Африку в качестве миротворческой миссии ООН. Компания «Ifly» в свою очередь переориентировалась на китайский рынок, который начал восстановление чуть быстрее России. Аэрофлот, как национальный перевозчик, был занят на репатриационных рейсах, а авиакомпания Руслайн перешла на фидерные перевозки и искала кооперацию с другими авиакомпаниями. Те объемы услуг, которые авиакомпании законсервировали в кризис, говорят о том, что в России переизбыток провозных мощностей».

Гаевский Виталий, доктор технических наук, доцент кафедры «Автомобили» МАДИ, провел всесторонний анализ и перспективное сравнение электромобиля и автомобиля с двигателем внутреннего сгорания: «Сейчас в мире наблюдается повсеместный тренд на электромобили. По моему мнению, электромобили — зло и мина замедленного действия. Сравнивая по эффективности электромобили с автомобилями с ДВС, электромобили никаким образом не выигрывают эту гонку. Для объективной оценки необходимо сравнивать их КПД, общую эффективность. Все, кто ратует за электромобили привыкли говорить, что это абсолютно экологически чистый транспорт, что не совсем корректно. Обратим внимание на источник энергии: у ДВС — топливо, а электричество для электромобиля вырабатывается от АЭС, ГЭС и ТЭС. И в мире, и в России 60%-70% электричества вырабатывается на ТЭС с использованием двигателей внутреннего сгорания. Получается, что электромобили косвенно питаются от тех же двигателей внутреннего сгорания, но на это мало кто обращается внимание. Влияние оказывает и транспортировка энергии: транспортировка нефти осуществляется по нефтепроводу, а электричества по линиям электропередач, под которыми человеку крайне нежелательно находиться и жить. Далее появляется проблема, связанная с аккумуляторами, которую не решат ни литий-ионный, ни литий ферум фосфатный аккумуляторы. Оба теряют энергию, которую накапливают, не говоря уже о вопросах утилизации. По моим подсчетам, результирующий КПД у электромобиля летом составляет 7-23%, зимой 3-11%, а у автомобиля с ДВС 20-27% при возможно достижимом 65-70% «.

Гаевский Виталий, доктор технических наук, доцент кафедры «Автомобили» МАДИ, провел всесторонний анализ и перспективное сравнение электромобиля и автомобиля с двигателем внутреннего сгорания: «Сейчас в мире наблюдается повсеместный тренд на электромобили. По моему мнению, электромобили — зло и мина замедленного действия. Сравнивая по эффективности электромобили с автомобилями с ДВС, электромобили никаким образом не выигрывают эту гонку. Для объективной оценки необходимо сравнивать их КПД, общую эффективность. Все, кто ратует за электромобили привыкли говорить, что это абсолютно экологически чистый транспорт, что не совсем корректно. Обратим внимание на источник энергии: у ДВС — топливо, а электричество для электромобиля вырабатывается от АЭС, ГЭС и ТЭС. И в мире, и в России 60%-70% электричества вырабатывается на ТЭС с использованием двигателей внутреннего сгорания. Получается, что электромобили косвенно питаются от тех же двигателей внутреннего сгорания, но на это мало кто обращается внимание. Влияние оказывает и транспортировка энергии: транспортировка нефти осуществляется по нефтепроводу, а электричества по линиям электропередач, под которыми человеку крайне нежелательно находиться и жить. Далее появляется проблема, связанная с аккумуляторами, которую не решат ни литий-ионный, ни литий ферум фосфатный аккумуляторы. Оба теряют энергию, которую накапливают, не говоря уже о вопросах утилизации. По моим подсчетам, результирующий КПД у электромобиля летом составляет 7-23%, зимой 3-11%, а у автомобиля с ДВС 20-27% при возможно достижимом 65-70% «.

Дарья Беседина, депутат Московской городской Думы, рассказала об изменениях транспортной политики столицы в сторону экологии. » В Москве 93% вредных выбросов происходит от транспорта и, если мы говорим об экологии города, то транспорт мы никак не можем обойти стороной. Эта ситуация не уникальна и одинакова для всех крупных городов. Сегодня стоит задача стимулировать людей использовать другие методы передвижений. В этом году благодаря COVID-19 мир наблюдал массовую велопидезацию. Мы увидели взрывное увеличение велосипедной инфраструктуры во многих городах мира. Самую радикальную картину мы увидели в Париже, где они ускорено начали реализовывать программу велосипедизации, Милане, Брюсселе, Боготе и Нью-Йорке. В Москве успехи были крайне скромными — всего 4 улицы были дополнительно обустроены велосипедной инфраструктурой».

Дарья Беседина, депутат Московской городской Думы, рассказала об изменениях транспортной политики столицы в сторону экологии. » В Москве 93% вредных выбросов происходит от транспорта и, если мы говорим об экологии города, то транспорт мы никак не можем обойти стороной. Эта ситуация не уникальна и одинакова для всех крупных городов. Сегодня стоит задача стимулировать людей использовать другие методы передвижений. В этом году благодаря COVID-19 мир наблюдал массовую велопидезацию. Мы увидели взрывное увеличение велосипедной инфраструктуры во многих городах мира. Самую радикальную картину мы увидели в Париже, где они ускорено начали реализовывать программу велосипедизации, Милане, Брюсселе, Боготе и Нью-Йорке. В Москве успехи были крайне скромными — всего 4 улицы были дополнительно обустроены велосипедной инфраструктурой».

Ирина Телегина, оператор проекта «Безопасная дорога», рассказала об итогах реализации программы и о том, почему это программа необходима как родителям, так и ребенку: «Одна из форм онлайн работы, которую мы проводим с родителями — это всевозможные опросы и тестирования. Весной 2020 года мы провели опрос среди родителей-участников программы относительно знаний ими правил безопасного поведения пешехода на дороге. Сейчас мы повторили этот опрос среди родителей, которые не участвовали в проекте и получили неутешительные результаты. Около 12% респондентов на вопрос «что делать, если вы с ребенком не успели пройти широкую проезжую часть дороги за один раз по регулируемому переходу?» отвечали неправильно, предлагая независимо от горящего запрещающего сигнала, завершить маневр, чтобы не оставаться посередине дороги. Они основывались в ответе на то, что водители обязаны пропустить пешеходов. Логика такого ответа понятна, но это принципиально неправильный ответ с точки зрения безопасного поведения, поскольку взаимная ответственность есть не только у водителя, но и у пешехода. 19% неверно ответили на вопрос «какое самое безопасное место размещения детского кресла в автомобиле?». Всевозможные краш-тесты показали, что самое безопасное место для установки детского удерживающего устройства в автомобиле — посередине заднего кресла, при условии правильного крепления этого кресла. На этот вопрос люди чаще всего отвечали, что самое безопасное место для размещения детского кресла — сзади за водителем. В России существует такой миф, что самое безопасное место за водителем, потому что он инстинктивно, в момент потенциальной опасности, уводит опасность от себя. Более 25% респондентов неправильно ответили на вопрос «с какой стороны нужно обойти стоящий у места остановки автобус, чтобы перейти проезжую часть дороги?». Далеко не все знают, что такое дорожные ловушки закрытого обзора и что общественный транспорт является такой ловушкой и ни в коем случае нельзя обходить автобус сзади, как многих учили в детстве. С алгоритмами таких небезопасных ситуаций мы знакомим и детей и родителей в рамках этого проекта. Одно дело смотреть на правила дорожного движения как автомобилисту, другое — как пешеходу». Ирина Телегина также анонсирована уникальную веб-игру «Безопасная дорога с Hyundai» для родителей и детей, которая позволит взрослым понять, как ребенок чувствует себя на дороге, а детям – обучить и закрепить знания правил поведения на проезжей части. Разработанная командой проекта вместе с детским психологом, игра состоит из нескольких модулей, один из которых, «дорога глазами ребенка». Его цель – помочь взрослому увидеть глазами ребенка пространство у проезжей части, лучше понять, что может его отвлечь и почему, и понять, как дошкольник реагирует на привычные для взрослых ситуации. С помощью этих знаний родителям станет гораздо проще научить детей безопасному поведению на дороге и тем самым уберечь их от опасности.

Ирина Телегина, оператор проекта «Безопасная дорога», рассказала об итогах реализации программы и о том, почему это программа необходима как родителям, так и ребенку: «Одна из форм онлайн работы, которую мы проводим с родителями — это всевозможные опросы и тестирования. Весной 2020 года мы провели опрос среди родителей-участников программы относительно знаний ими правил безопасного поведения пешехода на дороге. Сейчас мы повторили этот опрос среди родителей, которые не участвовали в проекте и получили неутешительные результаты. Около 12% респондентов на вопрос «что делать, если вы с ребенком не успели пройти широкую проезжую часть дороги за один раз по регулируемому переходу?» отвечали неправильно, предлагая независимо от горящего запрещающего сигнала, завершить маневр, чтобы не оставаться посередине дороги. Они основывались в ответе на то, что водители обязаны пропустить пешеходов. Логика такого ответа понятна, но это принципиально неправильный ответ с точки зрения безопасного поведения, поскольку взаимная ответственность есть не только у водителя, но и у пешехода. 19% неверно ответили на вопрос «какое самое безопасное место размещения детского кресла в автомобиле?». Всевозможные краш-тесты показали, что самое безопасное место для установки детского удерживающего устройства в автомобиле — посередине заднего кресла, при условии правильного крепления этого кресла. На этот вопрос люди чаще всего отвечали, что самое безопасное место для размещения детского кресла — сзади за водителем. В России существует такой миф, что самое безопасное место за водителем, потому что он инстинктивно, в момент потенциальной опасности, уводит опасность от себя. Более 25% респондентов неправильно ответили на вопрос «с какой стороны нужно обойти стоящий у места остановки автобус, чтобы перейти проезжую часть дороги?». Далеко не все знают, что такое дорожные ловушки закрытого обзора и что общественный транспорт является такой ловушкой и ни в коем случае нельзя обходить автобус сзади, как многих учили в детстве. С алгоритмами таких небезопасных ситуаций мы знакомим и детей и родителей в рамках этого проекта. Одно дело смотреть на правила дорожного движения как автомобилисту, другое — как пешеходу». Ирина Телегина также анонсирована уникальную веб-игру «Безопасная дорога с Hyundai» для родителей и детей, которая позволит взрослым понять, как ребенок чувствует себя на дороге, а детям – обучить и закрепить знания правил поведения на проезжей части. Разработанная командой проекта вместе с детским психологом, игра состоит из нескольких модулей, один из которых, «дорога глазами ребенка». Его цель – помочь взрослому увидеть глазами ребенка пространство у проезжей части, лучше понять, что может его отвлечь и почему, и понять, как дошкольник реагирует на привычные для взрослых ситуации. С помощью этих знаний родителям станет гораздо проще научить детей безопасному поведению на дороге и тем самым уберечь их от опасности.

Павел Чистяков, Вице-президент Общества с ограниченной ответственностью ‘Центр экономики инфраструктуры’, рассказал какую роль такси занимает в транспортной системе города и как на его взгляд должна развиваться сфера такси: «Таксомоторный рынок — самый динамичный рынок за последние 10 лет. На примере Москвы, за последние 15 лет количество поездок увеличилось с 10 млн до 358 млн поездок в год — это беспрецедентная статистика. На текущий момент количество поездок на такси в Московском транспортном узле — это 15% от поездок на метро. В других крупных городах такси занимает тоже значительную нишу, хотя процесс идет чуть медленнее. Законопроект повысит роль такси как способа перемещения. Сейчас разрабатывается комплексная программа по модернизации общественного пассажирского транспорта в крупных агломерациях, агрегаторы и операторы занимают активную позицию с целью включения в эту программу. Я бы предложил посмотреть на рынок регулирования такси с точки зрения пассажира, потому что в конечном итоге закон разрабатывается для пассажира. Главным тезисом, с точки зрения распределения ролей в транспортной системе между общественным транспортом и такси, является отсутствие этой границы для пассажира. Пассажир должен себя чувствовать одинаково безопасно и защищено, должен знать точное время подачи, время доставки и стоимость поездки. В стране должен быть приоритет общественного транспорта в крупных городах и в крупных агломерациях предусмотрен жесткий приоритет общественного транспорта. Такси больше относится к тому сектору, у которого будет приоритет — к общественному транспорту. Это означает, что меры по ограничению личной автомобилизации должны будут переключить часть пассажиров на такси. В свою очередь, вырастет масштаб рынка и увеличится объект регулирования: выделенные полосы и платные парковки. Все это говорит о том, что необходимо увязать обсуждаемый законопроект с теми требованиями, которые предъявляются к общественному транспорту, а это: внедрение цифровых технологий и возможность региональным властям вводить ограничение на количество такси. На примере Москвы видно, что происходит, когда количество поездок на такси приближается к количеству поездок на общественном транспорте. Те самые выделенные полосы начинают забиваться таксистами так, что они теряют всякий смысл для общественного транспорта, а с другой стороны, необходимо регулировать стоимость поездки на такси, чтобы предотвратить уход пассажиров с общественного транспорта на такси. С моей точки зрения, необходимо увязать два направления транспортной политики — политики в сфере общественного транспорта и в сфере такси и рассмотреть это как единую, мультимодальную поездку пассажира, которая будет подчиняться единым законам регулирования».

Павел Чистяков, Вице-президент Общества с ограниченной ответственностью ‘Центр экономики инфраструктуры’, рассказал какую роль такси занимает в транспортной системе города и как на его взгляд должна развиваться сфера такси: «Таксомоторный рынок — самый динамичный рынок за последние 10 лет. На примере Москвы, за последние 15 лет количество поездок увеличилось с 10 млн до 358 млн поездок в год — это беспрецедентная статистика. На текущий момент количество поездок на такси в Московском транспортном узле — это 15% от поездок на метро. В других крупных городах такси занимает тоже значительную нишу, хотя процесс идет чуть медленнее. Законопроект повысит роль такси как способа перемещения. Сейчас разрабатывается комплексная программа по модернизации общественного пассажирского транспорта в крупных агломерациях, агрегаторы и операторы занимают активную позицию с целью включения в эту программу. Я бы предложил посмотреть на рынок регулирования такси с точки зрения пассажира, потому что в конечном итоге закон разрабатывается для пассажира. Главным тезисом, с точки зрения распределения ролей в транспортной системе между общественным транспортом и такси, является отсутствие этой границы для пассажира. Пассажир должен себя чувствовать одинаково безопасно и защищено, должен знать точное время подачи, время доставки и стоимость поездки. В стране должен быть приоритет общественного транспорта в крупных городах и в крупных агломерациях предусмотрен жесткий приоритет общественного транспорта. Такси больше относится к тому сектору, у которого будет приоритет — к общественному транспорту. Это означает, что меры по ограничению личной автомобилизации должны будут переключить часть пассажиров на такси. В свою очередь, вырастет масштаб рынка и увеличится объект регулирования: выделенные полосы и платные парковки. Все это говорит о том, что необходимо увязать обсуждаемый законопроект с теми требованиями, которые предъявляются к общественному транспорту, а это: внедрение цифровых технологий и возможность региональным властям вводить ограничение на количество такси. На примере Москвы видно, что происходит, когда количество поездок на такси приближается к количеству поездок на общественном транспорте. Те самые выделенные полосы начинают забиваться таксистами так, что они теряют всякий смысл для общественного транспорта, а с другой стороны, необходимо регулировать стоимость поездки на такси, чтобы предотвратить уход пассажиров с общественного транспорта на такси. С моей точки зрения, необходимо увязать два направления транспортной политики — политики в сфере общественного транспорта и в сфере такси и рассмотреть это как единую, мультимодальную поездку пассажира, которая будет подчиняться единым законам регулирования».

Александра Шумская, советник руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москва, рассказала об успехах Москвы в переходе на электротранспорт: «Москва реализует большую программу по переходу на электротранспорт — недавно был анонсирован проект «Энергия Москвы». В большей степени этот проект направлен на развитие зарядной инфраструктуры в Москве. В этом году в Москве будет установлено 200 зарядных станций нового формата, появятся быстрые зарядные станции, а к концу 2022 года появится не менее 600 зарядных станций. Москва делает небольшие шаги в плане поддержки потребителей электромобилей и электросамокатов. Помимо уже известных привилегий владельцам электротранспорта, нулевой транспортный налог для автомобилей с электродвигателем и бесплатная парковка, Москва готова поддерживать бизнес в переходе на электротранспорт. Недавно у нас появился новый партнер — сеть продовольственных супермаркетов «Азбука Вкуса», которая заявила о своем желании поддержать электротранспорт. В связи с этим, в Москве будут размещены зарядные станции рядом с некоторыми магазинами этой сети, чтобы клиенты сети могли подзарядить свой автомобиль, пока они заняты покупками». Александра подчеркнула, что единого «рецепта» для перехода на электротранспорт нет, несмотря на то, что во многих мировых столицах происходит развитие городского общественного транспорта и микромобильности. «Москва изучает различные практики и наглядную идентификацию электромобилей. Примером наглядной идентификации стала всем известная фраза «Это электробус». Сейчас мы все изучаем, разрабатываем и формируем позитивную среду для перехода на электротранспорт как городской, так и личный», — сказала Александра Шумская. Она также отметила, что помимо электробусов москвичи скоро увидят обновленный парк жилищно-коммунальных служб. «Сейчас планируется переводить жилищно-коммунальные службы на электротранспорт — это произойдет в ближайшие годы в столице. Пока точных озвученных планов нет, поскольку коронавирус ввел ряд изменений в этом году, но в ближайшее время этот переход будет реализован».

Александра Шумская, советник руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москва, рассказала об успехах Москвы в переходе на электротранспорт: «Москва реализует большую программу по переходу на электротранспорт — недавно был анонсирован проект «Энергия Москвы». В большей степени этот проект направлен на развитие зарядной инфраструктуры в Москве. В этом году в Москве будет установлено 200 зарядных станций нового формата, появятся быстрые зарядные станции, а к концу 2022 года появится не менее 600 зарядных станций. Москва делает небольшие шаги в плане поддержки потребителей электромобилей и электросамокатов. Помимо уже известных привилегий владельцам электротранспорта, нулевой транспортный налог для автомобилей с электродвигателем и бесплатная парковка, Москва готова поддерживать бизнес в переходе на электротранспорт. Недавно у нас появился новый партнер — сеть продовольственных супермаркетов «Азбука Вкуса», которая заявила о своем желании поддержать электротранспорт. В связи с этим, в Москве будут размещены зарядные станции рядом с некоторыми магазинами этой сети, чтобы клиенты сети могли подзарядить свой автомобиль, пока они заняты покупками». Александра подчеркнула, что единого «рецепта» для перехода на электротранспорт нет, несмотря на то, что во многих мировых столицах происходит развитие городского общественного транспорта и микромобильности. «Москва изучает различные практики и наглядную идентификацию электромобилей. Примером наглядной идентификации стала всем известная фраза «Это электробус». Сейчас мы все изучаем, разрабатываем и формируем позитивную среду для перехода на электротранспорт как городской, так и личный», — сказала Александра Шумская. Она также отметила, что помимо электробусов москвичи скоро увидят обновленный парк жилищно-коммунальных служб. «Сейчас планируется переводить жилищно-коммунальные службы на электротранспорт — это произойдет в ближайшие годы в столице. Пока точных озвученных планов нет, поскольку коронавирус ввел ряд изменений в этом году, но в ближайшее время этот переход будет реализован».  За последние годы в столице произошла своего рода экологическая революция, чего не скажешь о большинстве других регионов России. За пределами Москвы и Санкт-Петербурга, троллейбусы с автономным ходом, и электробусы – остаются недостижимой экзотикой. Ия Гордеева, Председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры, объясняет неравномерность развития электротранспорта недостаточной поддержкой государства в вопросе перехода на электрическую тягу. «В регионах необходимо установить нормы градостроительного проектирования, чтобы застройщики безболезненно устанавливали зарядную инфраструктуру. Каждый город должен быть заинтересован, чтобы при новом строительстве в проектную документацию были уже заложены требования по оборудованию парковочных мест и зарядной инфраструктуры. Также, для стимулирования перехода общественного транспорта на электротягу, можно создать различные преимущества при проведении тендерных процедур на перевозки». Ия считает, что большим подспорьем для застройщиков инфраструктуры для электротранспорта была бы возможность участия в проекте наподобие проекта газификации регионов с участием государственных субсидий. По ее мнению, в России рынок не сможет развиться в полной мере без государственной поддержки. Ия Гордеева предлагает создать в крупных мегаполисах экологические зоны, в которые смогут проехать только экологические виды транспорта. Она подчеркнула, что данная практика имеет большие успехи в Европе, и это решение может сподвигнуть службы такси и каршеринга начать постепенно обновлять парк автомобилей на экологичный.

За последние годы в столице произошла своего рода экологическая революция, чего не скажешь о большинстве других регионов России. За пределами Москвы и Санкт-Петербурга, троллейбусы с автономным ходом, и электробусы – остаются недостижимой экзотикой. Ия Гордеева, Председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры, объясняет неравномерность развития электротранспорта недостаточной поддержкой государства в вопросе перехода на электрическую тягу. «В регионах необходимо установить нормы градостроительного проектирования, чтобы застройщики безболезненно устанавливали зарядную инфраструктуру. Каждый город должен быть заинтересован, чтобы при новом строительстве в проектную документацию были уже заложены требования по оборудованию парковочных мест и зарядной инфраструктуры. Также, для стимулирования перехода общественного транспорта на электротягу, можно создать различные преимущества при проведении тендерных процедур на перевозки». Ия считает, что большим подспорьем для застройщиков инфраструктуры для электротранспорта была бы возможность участия в проекте наподобие проекта газификации регионов с участием государственных субсидий. По ее мнению, в России рынок не сможет развиться в полной мере без государственной поддержки. Ия Гордеева предлагает создать в крупных мегаполисах экологические зоны, в которые смогут проехать только экологические виды транспорта. Она подчеркнула, что данная практика имеет большие успехи в Европе, и это решение может сподвигнуть службы такси и каршеринга начать постепенно обновлять парк автомобилей на экологичный.

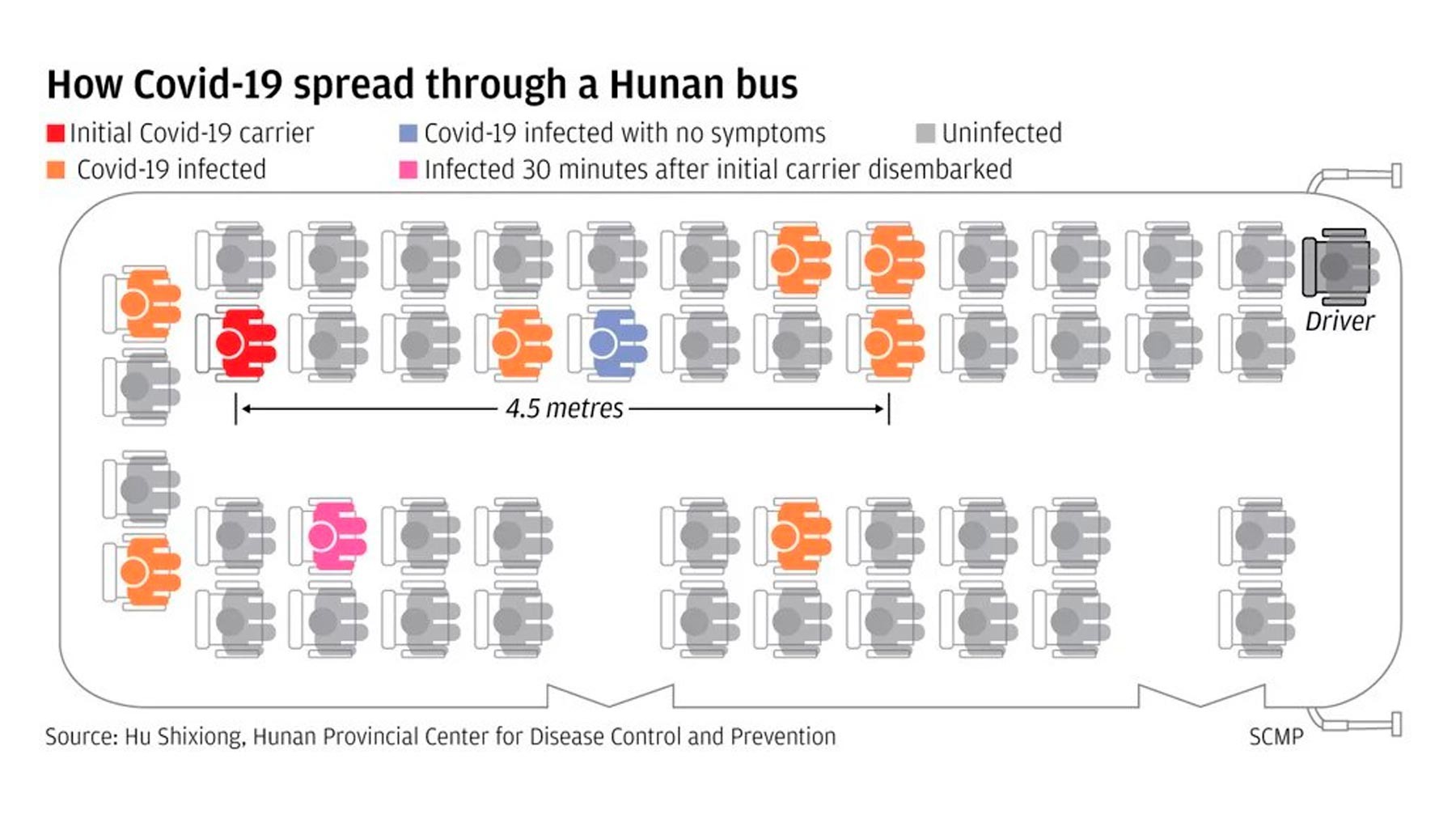

Доцент кафедры теории вероятностей и прикладной математики Московского технического университета связи и информатики Елена Скородумова рассказала, где вероятность заразиться коронавирусом выше всего. Елена построила математическую модель, с помощью которой выяснила, в каком виде транспорта наибольшее количество людей с наибольшей долей вероятности окажется в зоне поражения — в радиусе 4,5 метра от зараженного.

Доцент кафедры теории вероятностей и прикладной математики Московского технического университета связи и информатики Елена Скородумова рассказала, где вероятность заразиться коронавирусом выше всего. Елена построила математическую модель, с помощью которой выяснила, в каком виде транспорта наибольшее количество людей с наибольшей долей вероятности окажется в зоне поражения — в радиусе 4,5 метра от зараженного.