В Инновационно-образовательном комплексе Техноград ВДНХ 25 сентября эксперты-практики обсудили вопросы цифровизации компаний транспортно-логистического комплекса, объектов инфраструктуры в рамках деловой программы Digital Transport Forum 2020.

Отраслевой форум посетили на площадке более 150 участников, также для отраслевых участников транспортно-логистического комплекса регионов была организованна трансляция в сети интернет. Основная задача мероприятия — презентация Digital-технологий для транспортной и логистической отрасли. Ключевые конференции: Логистика 4.0 — Перспективы интеграции информационных и коммуникационных технологий; Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городов. Умный транспорт; Корпоративные практики: «Управление лояльностью клиентов логистических компаний. Драйверы cross-sell и upsell. Роль цифровой трансформации».

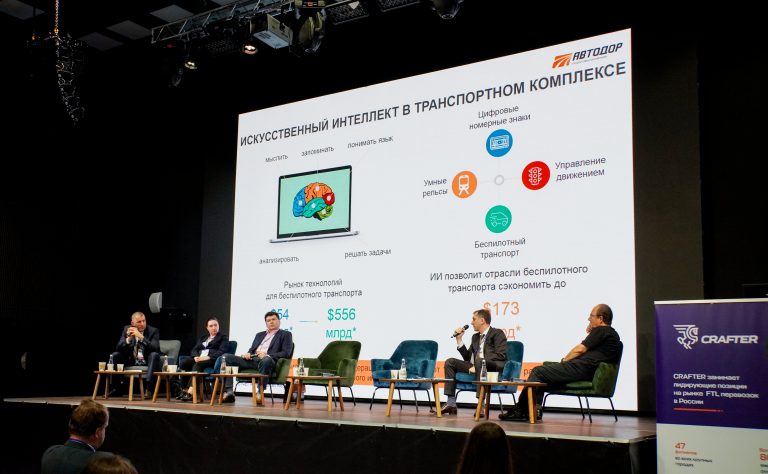

В рамках деловой программы с приветственным словом и видением развития отрасли выступили: Владимир Матягин — президент Национальная Ассоциация Грузового Автомобильного Транспорта «ГРУЗАВТОТРАНС», Игорь Козубенко, заместитель председателя правления по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации ГК «Автодор», Андрей Колесников, директор Ассоциации интернета вещей. С темой о новых объектах инвестиций в эпоху индустрии 4.0 обратилась к участникам Голубкова Людмила — генеральный директор инвестиционного фонда «Астарта Капитал», председатель правления Ассоциации малых конструкторских бюро (АМКБ). Виталий Максимов — Председатель Совета директоров ООО «ТРАНСПРОЕКТ Групп», канд. экон. наук, Член Делового консультативного совета по государственно-частному партнёрству Европейской экономической комиссии ООН (UNECE), выступил с докладом на тему «ГЧП — ключевой механизм цифровизации транспортной инфраструктуры». В центре сессии о комплексном развитии транспортной инфраструктуры городов и муниципальных образований стали вопросы регулирования автономных транспортных средств: стандарты ОЭСР, международная практика и вызовы для России, докладчик Черновол Кирилл — аналитик Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС. Тему развития технологий на платных автодорогах – осветил Антропов Игорь, директор департамента информационных технологий и интеллектуальных транспортных систем ГК «Автодор».

Мероприятие состоялось при участии представителей: Евразийской Экономической комиссии, Компании РЖД Инвест, ТРАНСПРОЕКТ Групп, OZON, НЭО Центр и других организаций госсектора и отраслевых компаний. В рамках сессии «Корпоративные практики: «Управление лояльностью клиентов логистических компаний. Роль цифровой трансформации», выступили с докладами: Герберт Шопник, Директор по развитию бизнеса S7 TechLab, Александр Адрианов, заместитель директора по продажам и развитию бизнеса ПАО «ТрансКонтейнер», Денис Гиниятов, Генеральный директор GTE Logistics, Галина Гельфанд — Коммерческий директор компании Lorus.

Партнер профильной сессии Логистика 4.0 – ГК «CRAFTER», занимающая лидирующие позиции на рынке грузоперевозок России, представила платформу CRAFTER.ONLINE. «Современные IT-решения и цифровизация бизнес-процессов – одно из ключевых направлений деятельности в ГК «CRAFTER». В этом году была запущена платформа CRAFTER.ONLINE – это новый шаг оптимизации логистических процессов и развитие экосистемы CRAFTER-сервис. Аккредитованные перевозчики имеют доступ ко всем заказам, что позволяет передать заказ клиента нужному перевозчику в разы быстрее», — прокомментировал Владимир Кресюн, заместитель генерального директора по информационным технологиям ГК «CRAFTER». «Crafter.Online введен в эксплуатацию не так давно, но функционал и удобство платформы уже смогли оценить более тысячи перевозчиков — те, кто работает с компанией с 2020 года, и с кем действует активный договор. На достигнутом мы не останавливаемся, продолжаем модернизировать платформу — уже совсем скоро на платформе будет реализовано электронное подписание «заявки на перевозку», что сделает сервис ещё более удобным и сократит трудозатраты как со стороны перевозчика, так и со стороны ГК «Crafter», — отметил Николай Паньков, директор по развитию Digital направления в ГК «Crafter».

Также свои проекты и направления представили компании: Фирма «АЙТОБ» — разработка и внедрение интеллектуальных систем для автоматизации транспортной логистики: программные продукты TMS, FMS, ГЛОНАСС, мобильное приложение для водителей, гео-информационная система. Комплекс продуктов полностью закрывает потребности компаний в области автоматизации логистики и представляет собой IT-экосистему, которая интегрируется с ERP системами (Прим. ред.: системы планирования ресурсов предприятия) в крупных компаниях.

Компания VAGONLINE – веб-сервис агрегатор вагонов, который обеспечивает оперативное контрактное взаимодействие между оператором и грузовладельцем в рамках оказания услуги предоставления вагона под перевозку. Технология работы VAGONLINE строится на вагонной расчётной модели, целью которой является объединение спроса/предложения на рынке услуг предоставления вагона под перевозку и в первую очередь на розничном рынке, повагонные и групповые отправки железнодорожным транспортом. Проект MOVER — комплекс мобильных и облачных решений для срочной доставки грузов до дверей клиентов, помогает бизнесу оптимизировать свои логистические процессы и зарабатывать больше на срочной доставке.

Компания TransNetIQ – системный интегратор и разработчик программного обеспечения, осуществляющий деятельность в области прикладных разработок интеллектуальных транспортных систем на основе современных информационных, телекоммуникационных технологий, технологий транспортной телематики и спутниковой навигации ГЛОНАСС и GPS в целях инновационного развития и модернизации транспортного комплекса.

В работе форума в качестве экспертов приняли участие представители Фонда «Сколково», АМКБ (Ассоциация малых конструкторских бюро), Астарта Капитал, ИК «РЖД-ИНВЕСТ» и другие представители инвестиционного и экспертного сообщества. Партнер сессии презентации инновационных проектов — АО «ИК «РЖД-ИНВЕСТ» – Инвестиционная компания «полного цикла» в железнодорожной отрасли, созданная холдингом РЖД и инвестиционной группой InfraONE, осуществляющая отбор, структурирование, запуск и управление реализацией проекта, включая организацию внебюджетного финансирования, для широкого круга инвестиционных проектов в железнодорожной отрасли и смежных сегментов других отраслей.

«Деловое мероприятие позволило участникам провести активные переговоры с экспертами и заинтересованными сторонами из различных транспортных и логистических сообществ, технологическим компаниям презентовать возможности инфраструктурным и отраслевым предприятиям, в том числе смежных отраслей из регионов – с помощью трансляции в сети. Гибридный формат проведения мероприятия позволил нам охватить большую аудиторию, несмотря на имеющиеся ограничения в связи с пандемией» — прокомментировала Александра Глушкова, руководитель VSM –expo.

Александр Евгеньевич Елисеев начальник отдела стратегического маркетинга дирекции по развитию АО «Автомобильный завод «УРАЛ» рассказал о последних разработках завода: «Насколько нам известно, территорий арктической зоны Российской Федерации занимает 1/5 всей территории страны и на этой огромной территории проживает 2,5 млн. человек, однако социально-экономическое развитие сильно отстает, при том, что в части природных ресурсов и запасов эта территория имеет свыше 70% всех запасов Российской Федерации. Уровень развития региона очень зависит от решения каждодневных проблем и одной из важных проблем является обеспечение транспортной доступности на территории региона. На сегодняшний день транспортировка людей по дорогам местного значения и по федеральным трассам осуществляется с помощью вахтовых автобусов, созданных на шасси автомобилей «Урал» и «КАМАЗ». В труднодоступных районах эксплуатируются колесные и гусеничные вездеходы и сложившаяся ситуация имеет ряд недостатков: вахтовые автобусе на шасси серийных автомобилей не обеспечивают необходимую проходимость при снежных заносах колесные вездеходы не обеспечивают необходимую пассажировместимость, а гусеничные вездеходы не могут эксплуатироваться круглогодично. В данных условиях разработка арктического автобуса на шинах низкого давления, способного двигаться по грунтовым дорогам, бездорожью и снежному покрову, видится нам логичным решением проблемы транспортной доступности. Такая техника позволит снизить себестоимость доставки людей и грузов до места назначения, обеспечит круглогодичную эксплуатацию и позволит реже обращаться к услугам воздушного транспорта, который обходится в разы дороже. В перспективе возможно монтировать на автобус передвижные модули и использовать их для проведения медицинский, образовательных, военных мероприятий, даже в качестве передвижных жилых станций. Это существенно сократит затраты на строительство стационарных объектов и, при том, приведет к повышению доступности медицинских услуг и образования для малых населенных пунктов. Для реализации этого проекта необходима государственная поддержка, а в частности: информационная поддержка и субсидирование закупок техники вследствие малого объема рынка и необходимости экономически оправданных цен для конечного потребителя».

Александр Евгеньевич Елисеев начальник отдела стратегического маркетинга дирекции по развитию АО «Автомобильный завод «УРАЛ» рассказал о последних разработках завода: «Насколько нам известно, территорий арктической зоны Российской Федерации занимает 1/5 всей территории страны и на этой огромной территории проживает 2,5 млн. человек, однако социально-экономическое развитие сильно отстает, при том, что в части природных ресурсов и запасов эта территория имеет свыше 70% всех запасов Российской Федерации. Уровень развития региона очень зависит от решения каждодневных проблем и одной из важных проблем является обеспечение транспортной доступности на территории региона. На сегодняшний день транспортировка людей по дорогам местного значения и по федеральным трассам осуществляется с помощью вахтовых автобусов, созданных на шасси автомобилей «Урал» и «КАМАЗ». В труднодоступных районах эксплуатируются колесные и гусеничные вездеходы и сложившаяся ситуация имеет ряд недостатков: вахтовые автобусе на шасси серийных автомобилей не обеспечивают необходимую проходимость при снежных заносах колесные вездеходы не обеспечивают необходимую пассажировместимость, а гусеничные вездеходы не могут эксплуатироваться круглогодично. В данных условиях разработка арктического автобуса на шинах низкого давления, способного двигаться по грунтовым дорогам, бездорожью и снежному покрову, видится нам логичным решением проблемы транспортной доступности. Такая техника позволит снизить себестоимость доставки людей и грузов до места назначения, обеспечит круглогодичную эксплуатацию и позволит реже обращаться к услугам воздушного транспорта, который обходится в разы дороже. В перспективе возможно монтировать на автобус передвижные модули и использовать их для проведения медицинский, образовательных, военных мероприятий, даже в качестве передвижных жилых станций. Это существенно сократит затраты на строительство стационарных объектов и, при том, приведет к повышению доступности медицинских услуг и образования для малых населенных пунктов. Для реализации этого проекта необходима государственная поддержка, а в частности: информационная поддержка и субсидирование закупок техники вследствие малого объема рынка и необходимости экономически оправданных цен для конечного потребителя».  Александр Вылиток начальник международного научно-образовательного центра «Арктические транспортные системы и технологии» Московского государственного университета путей сообщения так же считает, что разработка и внедрение инновационного транспорта играют ключевую роль в развитии Арктики: «В Арктической зоне необходимы новые виды транспорта, лишенные недостатков традиционных видов транспорта, имеющие физический задел для дальнейшего развития и соответствующие необходимым экологическим нормам при эксплуатации в Арктике и районах Крайнего Севера». Амфибийный транспорт, по словам эксперта, также не требует обустройства специальной инфраструктуры и проектируется на основе композитных материалов. Внедрение высокоскоростного амфибийного транспорта может навсегда убрать понятие северного завоза, обеспечив регулярный круглогодичный завоз всего необходимого для жизнедеятельности населения Арктики и Крайнего Севера.

Александр Вылиток начальник международного научно-образовательного центра «Арктические транспортные системы и технологии» Московского государственного университета путей сообщения так же считает, что разработка и внедрение инновационного транспорта играют ключевую роль в развитии Арктики: «В Арктической зоне необходимы новые виды транспорта, лишенные недостатков традиционных видов транспорта, имеющие физический задел для дальнейшего развития и соответствующие необходимым экологическим нормам при эксплуатации в Арктике и районах Крайнего Севера». Амфибийный транспорт, по словам эксперта, также не требует обустройства специальной инфраструктуры и проектируется на основе композитных материалов. Внедрение высокоскоростного амфибийного транспорта может навсегда убрать понятие северного завоза, обеспечив регулярный круглогодичный завоз всего необходимого для жизнедеятельности населения Арктики и Крайнего Севера.

Так, в своем выступлении Алексей Бакирей, директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта России, уделил особое внимание задаче, поставленной Правительством в рамках «регуляторной гильотины» о полной замене всех норм: «Наша задача до 1 января 2021 года обеспечить издание актов, которые должны прийти взамен всех актов, которые действовали на протяжении последних десятилетий. Это касается не только транспортных отраслей, это касается всех отраслей жизнедеятельности», отметил Алексей Сергеевич.

Так, в своем выступлении Алексей Бакирей, директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта России, уделил особое внимание задаче, поставленной Правительством в рамках «регуляторной гильотины» о полной замене всех норм: «Наша задача до 1 января 2021 года обеспечить издание актов, которые должны прийти взамен всех актов, которые действовали на протяжении последних десятилетий. Это касается не только транспортных отраслей, это касается всех отраслей жизнедеятельности», отметил Алексей Сергеевич. Александр Петренко, заместитель генерального директора ООО «Панди Транс» (представительство TT Club Mutual Insurance Ltd в странах СНГ и Балтии), в своем выступлении подробно остановился на том, что происходит на рынке сейчас. «Перевозчик вправе застраховать свою ответственность, и экспедитор вправе застраховать свою ответственность. Казалось бы, все, новый мир.Оказалось проблема не в том, какая есть статья, как ее интерпретировать, а проблема, как известно, в головах», — отметил Александр Петренко и подробно разобрал с участниками законодательные акты, где прописан объем ответственности экспедитора и перевозчика и реальность с точки зрения мировой и российской действительности. Большая часть программы конференции была посвящена весьма актуальной теме цифровых технологий для грузовых автоперевозок. О системе отслеживания грузоперевозок с помощью электронных навигационных пломб и первых итогах применения и перспективах развития участникам подробно рассказал Сергей Киселев, технический директор «Центра развития цифровых платформ». «Само географическое расположение России предполагает, что у нас есть большой транзитный потенциал и есть государственная задача всячески его развивать, повышая привлекательность нашей страны для транзитных перевозок через нее. Весь проект уже начинает выкристаллизовываться и мы видим 4 этапа развития этого проекта».

Александр Петренко, заместитель генерального директора ООО «Панди Транс» (представительство TT Club Mutual Insurance Ltd в странах СНГ и Балтии), в своем выступлении подробно остановился на том, что происходит на рынке сейчас. «Перевозчик вправе застраховать свою ответственность, и экспедитор вправе застраховать свою ответственность. Казалось бы, все, новый мир.Оказалось проблема не в том, какая есть статья, как ее интерпретировать, а проблема, как известно, в головах», — отметил Александр Петренко и подробно разобрал с участниками законодательные акты, где прописан объем ответственности экспедитора и перевозчика и реальность с точки зрения мировой и российской действительности. Большая часть программы конференции была посвящена весьма актуальной теме цифровых технологий для грузовых автоперевозок. О системе отслеживания грузоперевозок с помощью электронных навигационных пломб и первых итогах применения и перспективах развития участникам подробно рассказал Сергей Киселев, технический директор «Центра развития цифровых платформ». «Само географическое расположение России предполагает, что у нас есть большой транзитный потенциал и есть государственная задача всячески его развивать, повышая привлекательность нашей страны для транзитных перевозок через нее. Весь проект уже начинает выкристаллизовываться и мы видим 4 этапа развития этого проекта». О том, как проходит инициированный Министерством транспорта РФ эксперимент по внедрению электронной транспортной накладной и электронного путевого листа при пассажирских и грузовых автоперевозках участникам рассказал Алексей Двойных, генеральный директор Федерального агентства автомобильного транспорта РОСАВТОТРАНС: «Сегодня, 1 октября дан старт практическому тестированию возможности обеспечения цифрового взаимодействия прототипа единой государственной информационной системы сбора, обработки и хранения данных государственных, коммерческих систем, а также обмена через реестр юридически значимыми первичными перевозочными данными между участниками транспортно-логистической деятельности и государственными структурами, осуществляющие контрольно-надзорные разрешительные и фискальные функции. Сегодня на 52-м километре МКАД торжественно, можно сказать, начался эксперимент», поделился с участниками Алексей.

О том, как проходит инициированный Министерством транспорта РФ эксперимент по внедрению электронной транспортной накладной и электронного путевого листа при пассажирских и грузовых автоперевозках участникам рассказал Алексей Двойных, генеральный директор Федерального агентства автомобильного транспорта РОСАВТОТРАНС: «Сегодня, 1 октября дан старт практическому тестированию возможности обеспечения цифрового взаимодействия прототипа единой государственной информационной системы сбора, обработки и хранения данных государственных, коммерческих систем, а также обмена через реестр юридически значимыми первичными перевозочными данными между участниками транспортно-логистической деятельности и государственными структурами, осуществляющие контрольно-надзорные разрешительные и фискальные функции. Сегодня на 52-м километре МКАД торжественно, можно сказать, начался эксперимент», поделился с участниками Алексей. Детально вопросы цифровой трансформации участники обсудили в рамках дискуссии «Текущая ситуация и вызовы, стоящие перед развитием технологических процессов в отрасли грузовых автоперевозок в России», которую модерировал Андрей Ионин, главный аналитик Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика». Андрей предоставил участникам дискуссии текущий срез по ситуации в отрасли «В цифровой трансформации сферы транспорта и логистики уже участвует множество игроков. Это и государство: есть и национальная программа «Цифровая экономика» вместе с системой механизмов и финансированием, есть ведомственный проект, есть Стратегия цифровой трансформации Минтранса до 2035 года. Есть традиционный отраслевой бизнес — частный и с госучастием, и крупнейший, и крупный, средний и малый, — у которого есть свои видения, стратегии и проекты цифровой трансформации, свои решения и источники финансирования. Есть „новые“ отраслевые игроки — в первую очередь, цифровые экосистемы Яндекса и Сбера, со своими отраслевыми амбициями и целями, умеющие лучше всех в стране создавать цифровые платформы и потребительские сервисы». Участники дискуссии обсудили федеральные и ведомственные программы и проекты цифровой трансформации и влияние экосистем Яндекса и Сбера на темпы и направления цифровой трансформации отрасли.

Детально вопросы цифровой трансформации участники обсудили в рамках дискуссии «Текущая ситуация и вызовы, стоящие перед развитием технологических процессов в отрасли грузовых автоперевозок в России», которую модерировал Андрей Ионин, главный аналитик Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика». Андрей предоставил участникам дискуссии текущий срез по ситуации в отрасли «В цифровой трансформации сферы транспорта и логистики уже участвует множество игроков. Это и государство: есть и национальная программа «Цифровая экономика» вместе с системой механизмов и финансированием, есть ведомственный проект, есть Стратегия цифровой трансформации Минтранса до 2035 года. Есть традиционный отраслевой бизнес — частный и с госучастием, и крупнейший, и крупный, средний и малый, — у которого есть свои видения, стратегии и проекты цифровой трансформации, свои решения и источники финансирования. Есть „новые“ отраслевые игроки — в первую очередь, цифровые экосистемы Яндекса и Сбера, со своими отраслевыми амбициями и целями, умеющие лучше всех в стране создавать цифровые платформы и потребительские сервисы». Участники дискуссии обсудили федеральные и ведомственные программы и проекты цифровой трансформации и влияние экосистем Яндекса и Сбера на темпы и направления цифровой трансформации отрасли.

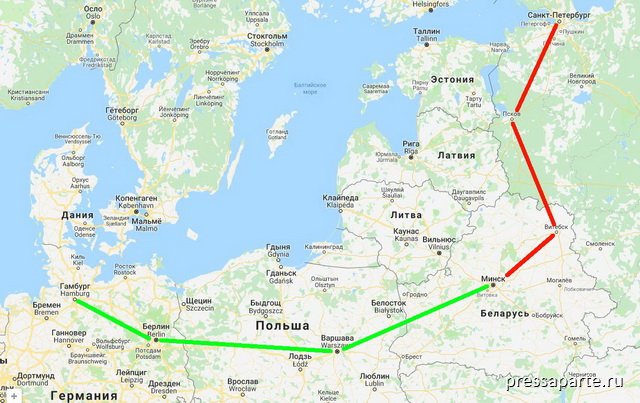

«Постоянный комитет Союзного государства взял в проработку идею строительства магистрали, была разработана бизнес-модель, проведены консультации в четырех государствах, по территории которых может пройти магистраль. Везде отношение к этому проекту положительное. Если он будет реализован, то станет крупнейшим проектом высокоскоростной магистрали на европейском континенте. К проекту магистрали Санкт-Петербург — Минск — Варшава — Гамбург протяженностью почти 2,5 тыс. км проявили большой интерес банковские и финансовые структуры. Мы предложили модель частно-государственного партнерства в основном с опорой на частные финансы, — сказал госсекретарь. — Из Санкт-Петербурга в Минск поезд сейчас идет 13-14 часов, нам надо уже переходить на новый технологический уровень, причем сразу на самый высокий. Сейчас проект прорабатывается на уровне правительств», — подчеркнул Григорий Рапота.

«Постоянный комитет Союзного государства взял в проработку идею строительства магистрали, была разработана бизнес-модель, проведены консультации в четырех государствах, по территории которых может пройти магистраль. Везде отношение к этому проекту положительное. Если он будет реализован, то станет крупнейшим проектом высокоскоростной магистрали на европейском континенте. К проекту магистрали Санкт-Петербург — Минск — Варшава — Гамбург протяженностью почти 2,5 тыс. км проявили большой интерес банковские и финансовые структуры. Мы предложили модель частно-государственного партнерства в основном с опорой на частные финансы, — сказал госсекретарь. — Из Санкт-Петербурга в Минск поезд сейчас идет 13-14 часов, нам надо уже переходить на новый технологический уровень, причем сразу на самый высокий. Сейчас проект прорабатывается на уровне правительств», — подчеркнул Григорий Рапота. Бывший член парламента Белоруссии, политолог и журналист Александр Зимовский считает, что на предложение найдутся желающие: «На сегодняшний день Белоруссия даже отменила несколько поездов, которые ранее связывали города республики с Санкт-Петербургом. Поэтому нельзя сказать, чтобы много народу пользовалось железнодорожным транспортом, чтобы попасть из Минска в Петербург и наоборот. Вообще же, по неофициальным оценкам, в Московской агломерации работает несколько сотен тысяч белорусских рабочих, в Санкт-Петербурге и Ленобласти эта цифра может составлять до ста тысяч человек. Все эти простые белорусские люди с заработанными российскими рублями, гипотетически, могут в итоге сформировать устойчивый спрос на регулярные перевозки».

Бывший член парламента Белоруссии, политолог и журналист Александр Зимовский считает, что на предложение найдутся желающие: «На сегодняшний день Белоруссия даже отменила несколько поездов, которые ранее связывали города республики с Санкт-Петербургом. Поэтому нельзя сказать, чтобы много народу пользовалось железнодорожным транспортом, чтобы попасть из Минска в Петербург и наоборот. Вообще же, по неофициальным оценкам, в Московской агломерации работает несколько сотен тысяч белорусских рабочих, в Санкт-Петербурге и Ленобласти эта цифра может составлять до ста тысяч человек. Все эти простые белорусские люди с заработанными российскими рублями, гипотетически, могут в итоге сформировать устойчивый спрос на регулярные перевозки».

В первой сессии выступил Дмитрий Осиповский, заместитель директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России. Дмитрий выступил с докладом «Государственная политика в области использования средств индивидуальной мобильности», в котором подчеркнул, что поправки в правила дорожного движения будут предусматривать приоритет пешехода перед лицом, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, а также, что основная инфраструктура СИМ – велотранспортная.

В первой сессии выступил Дмитрий Осиповский, заместитель директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России. Дмитрий выступил с докладом «Государственная политика в области использования средств индивидуальной мобильности», в котором подчеркнул, что поправки в правила дорожного движения будут предусматривать приоритет пешехода перед лицом, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, а также, что основная инфраструктура СИМ – велотранспортная. В продолжение сессии выступил начальник Научного центра БДД МВД России Дмитрий Митрошин — он рассказал об обеспечении безопасности немоторизованных участников дорожного движения средств индивидуальной мобильности. Начальник Научного центра БДД МВД предоставил актуальную статистику аварийности с участием немоторизированного транспорта, где можно заметить значительный рост количества ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Дмитрий Митрошин также выделил пять причин аварийности: отсутствие правового регулирования, недостатки инфраструктуры, низкая заметность в дорожном движении, высокая скорость передвижения и отсутствие опыта у пользователей.

В продолжение сессии выступил начальник Научного центра БДД МВД России Дмитрий Митрошин — он рассказал об обеспечении безопасности немоторизованных участников дорожного движения средств индивидуальной мобильности. Начальник Научного центра БДД МВД предоставил актуальную статистику аварийности с участием немоторизированного транспорта, где можно заметить значительный рост количества ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Дмитрий Митрошин также выделил пять причин аварийности: отсутствие правового регулирования, недостатки инфраструктуры, низкая заметность в дорожном движении, высокая скорость передвижения и отсутствие опыта у пользователей. Далее выступил Председатель МОД «Союз пешеходов»Владимир Соколов с докладом об индивидуальном электротранспорте. В своем выступлении Владимир критиковал проект поправок в правила дорожного движения в связи с непризнанием средств индивидуальной мобильности транспортными средствами. Председатель «Союза пешеходов» видит в таком решении ущемление прав пешеходов и считает недопустимым снижение степени защищенности и безопасности пешеходов из-за травматизма по причине наездов на них средств индивидуальной мобильности. Выступающий призвал обратить внимание на зарубежную практику, где средства индивидуальной мобильности приравниваются к транспортным средствам, а максимальная скорость СИМ ограничивается их производителями до 20-25 км/час.

Далее выступил Председатель МОД «Союз пешеходов»Владимир Соколов с докладом об индивидуальном электротранспорте. В своем выступлении Владимир критиковал проект поправок в правила дорожного движения в связи с непризнанием средств индивидуальной мобильности транспортными средствами. Председатель «Союза пешеходов» видит в таком решении ущемление прав пешеходов и считает недопустимым снижение степени защищенности и безопасности пешеходов из-за травматизма по причине наездов на них средств индивидуальной мобильности. Выступающий призвал обратить внимание на зарубежную практику, где средства индивидуальной мобильности приравниваются к транспортным средствам, а максимальная скорость СИМ ограничивается их производителями до 20-25 км/час. Вторая сессия открылась выступлением Юрия Трофименко, д.т.н., заведующим кафедрой «Техносферная безопасность» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). Он выступил с докладом о формировании велотранспортных сетей. «Для развития активных способов передвижения в городах, ликвидации транспортных заторов на УДС при существующем или перспективном уровне автомобилизации даже при наличии полностью автономных автомобилей необходимо научиться управлять мобильностью (транспортным спросом и транспортным поведением) каждого городского жителя в реальном времени, предлагая ему выбор из ограниченного набора стереотипов транспортного поведения, построенных на основе технологически подкрепленных этических норм или правил», — подчеркнул эксперт в ходе доклада. Юрий Трофименко назвал первоочередные мероприятия по внедрению технологий управления мобильностью в России, а именно: законодательное закрепление понятия «управление мобильностью», разработка обобщенной модели эффективности управления мобильностью в зависимости от уровня автомобилизации, электрификации автотранспорта, осуществление подготовки кадров по управлению мобильностью и разработка этических норм управления мобильностью. «Управление мобильностью благодаря своему поведенческому подходу находит потенциальные решения транспортных проблем, делает мобильность и транспорт экологически, экономически и социально более устойчивыми», — считает профессор.

Вторая сессия открылась выступлением Юрия Трофименко, д.т.н., заведующим кафедрой «Техносферная безопасность» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). Он выступил с докладом о формировании велотранспортных сетей. «Для развития активных способов передвижения в городах, ликвидации транспортных заторов на УДС при существующем или перспективном уровне автомобилизации даже при наличии полностью автономных автомобилей необходимо научиться управлять мобильностью (транспортным спросом и транспортным поведением) каждого городского жителя в реальном времени, предлагая ему выбор из ограниченного набора стереотипов транспортного поведения, построенных на основе технологически подкрепленных этических норм или правил», — подчеркнул эксперт в ходе доклада. Юрий Трофименко назвал первоочередные мероприятия по внедрению технологий управления мобильностью в России, а именно: законодательное закрепление понятия «управление мобильностью», разработка обобщенной модели эффективности управления мобильностью в зависимости от уровня автомобилизации, электрификации автотранспорта, осуществление подготовки кадров по управлению мобильностью и разработка этических норм управления мобильностью. «Управление мобильностью благодаря своему поведенческому подходу находит потенциальные решения транспортных проблем, делает мобильность и транспорт экологически, экономически и социально более устойчивыми», — считает профессор. Далее выступил Кирилл Жанайдаров руководитель проектов транспортной инфраструктуры Фонда «Сколково» с докладом на тему «Микромобильность». Эксперт подчеркнул, что новый формат мобильности — это инструмент для улучшения доступа к общественному транспорту, а также замена существующего транспорта для совершения коротких поездок. Эксперт отметил растущий интерес населения России к средствам индивидуальной мобильности с электродвигателем, а также обозначил направления развития микромобильности на примере Москвы.

Далее выступил Кирилл Жанайдаров руководитель проектов транспортной инфраструктуры Фонда «Сколково» с докладом на тему «Микромобильность». Эксперт подчеркнул, что новый формат мобильности — это инструмент для улучшения доступа к общественному транспорту, а также замена существующего транспорта для совершения коротких поездок. Эксперт отметил растущий интерес населения России к средствам индивидуальной мобильности с электродвигателем, а также обозначил направления развития микромобильности на примере Москвы. В завершение сессии свой доклад представил Якимов Михаил Ростиславович, д.т.н., профессор кафедры «Организация и безопасность движения» МАДИ, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта. Михаил Ростиславович рассказал о личном опыте использования средства индивидуальной мобильности в Москве, а именно моноколеса. Эксперт сделал обзор на ряд повседневных маршрутов, сравнив затраченное время на поездку на разных видах транспорта: на автомобиле, на общественном транспорте и на моноколесе. Михаил Ростиславович отметил удобство некоторых маршрутов, на которых моноколесо оказалось самым быстром видом транспорта — все маршруты находились в пределах третьего кольца.

В завершение сессии свой доклад представил Якимов Михаил Ростиславович, д.т.н., профессор кафедры «Организация и безопасность движения» МАДИ, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта. Михаил Ростиславович рассказал о личном опыте использования средства индивидуальной мобильности в Москве, а именно моноколеса. Эксперт сделал обзор на ряд повседневных маршрутов, сравнив затраченное время на поездку на разных видах транспорта: на автомобиле, на общественном транспорте и на моноколесе. Михаил Ростиславович отметил удобство некоторых маршрутов, на которых моноколесо оказалось самым быстром видом транспорта — все маршруты находились в пределах третьего кольца.

Токарев Владимир заместитель министра транспорта Российской Федерации, руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта в ходе пленарной сессии обозначил важность реформирования транспортного образования: «Сегодня хочу поговорить о будущем транспортного образования — транспортный комплекс динамично развивается, следуя глобальным тенденциям. Вектор нашего движения определяют национальные цели развития до 2030, поставленные президентом Владимиром Путиным. Данная работа требует высококлассного кадрового резерва — недостаточно просто увеличивать количество хорошо подготовленных специалистов, необходимо готовить качественно новое поколение профессионалов, способных генерировать идеи и менять подходы. Для этого необходимо системное обновление, перестройка образовательных программ и моделей взаимодействия ВУЗов с работодателями. Сегодня фактор человеческого капитала особенно важен, а поверхностные преобразования не изменят ситуацию. Только вдумчивая трансформация ВУЗов под новые задачи даст желаемый эффект. В 2019 году по инициативе министерства транспорта была разработана концепция транспортного образования. В этом году документ прошел согласование с Министерством образования и науки, а в октябре он выносится на окончательное утверждение. Учитывая современные мировые тенденции, предлагается внедрение гибких программ под профессии будущего, модели цифрового университета и проектные работы междисциплинарных команд. Планируется формирование надпрофессиональных компетенций с партнерами из различных секторов экономики».

Токарев Владимир заместитель министра транспорта Российской Федерации, руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта в ходе пленарной сессии обозначил важность реформирования транспортного образования: «Сегодня хочу поговорить о будущем транспортного образования — транспортный комплекс динамично развивается, следуя глобальным тенденциям. Вектор нашего движения определяют национальные цели развития до 2030, поставленные президентом Владимиром Путиным. Данная работа требует высококлассного кадрового резерва — недостаточно просто увеличивать количество хорошо подготовленных специалистов, необходимо готовить качественно новое поколение профессионалов, способных генерировать идеи и менять подходы. Для этого необходимо системное обновление, перестройка образовательных программ и моделей взаимодействия ВУЗов с работодателями. Сегодня фактор человеческого капитала особенно важен, а поверхностные преобразования не изменят ситуацию. Только вдумчивая трансформация ВУЗов под новые задачи даст желаемый эффект. В 2019 году по инициативе министерства транспорта была разработана концепция транспортного образования. В этом году документ прошел согласование с Министерством образования и науки, а в октябре он выносится на окончательное утверждение. Учитывая современные мировые тенденции, предлагается внедрение гибких программ под профессии будущего, модели цифрового университета и проектные работы междисциплинарных команд. Планируется формирование надпрофессиональных компетенций с партнерами из различных секторов экономики».  Дмитрий Глушко первый заместитель министра просвещения РФ рассказал о текущих возможностях реформирования образовательных программ: «Ежегодно по программам среднего специального образования по специальностям транспортной отрасли выходят на рынок труда порядка 90 тысяч выпускников. Из общего количества — более 15 тысяч мест распределяются за счет федерального бюджета. В рамках национального проекта предусмотрено создание 5 000 производственных мастерских, отвечающих современным мировым стандартам, из них 600 — мастерские по профилю транспорт и логистика, а на текущий момент создано уже 200 мастерских по данному профилю. Необходимо учитывать ту инфраструктуру, которая уже создана в рамках колледжей: уже созданные мастерские должны быть включены в программы обучения ВУЗов, необходимо синхронизировать создание мастерских и развитие региональной экономики, чтобы все напрямую было связано с развитием транспортной отрасли».

Дмитрий Глушко первый заместитель министра просвещения РФ рассказал о текущих возможностях реформирования образовательных программ: «Ежегодно по программам среднего специального образования по специальностям транспортной отрасли выходят на рынок труда порядка 90 тысяч выпускников. Из общего количества — более 15 тысяч мест распределяются за счет федерального бюджета. В рамках национального проекта предусмотрено создание 5 000 производственных мастерских, отвечающих современным мировым стандартам, из них 600 — мастерские по профилю транспорт и логистика, а на текущий момент создано уже 200 мастерских по данному профилю. Необходимо учитывать ту инфраструктуру, которая уже создана в рамках колледжей: уже созданные мастерские должны быть включены в программы обучения ВУЗов, необходимо синхронизировать создание мастерских и развитие региональной экономики, чтобы все напрямую было связано с развитием транспортной отрасли».  Дмитрий Шаханов заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» подчеркнул уникальное место РЖД в вопросе улучшения образовательного процесса: «Учитывая, что мы в России один из крупнейших работодателей, то разумеется мы стараемся не стоять в стороне от технологических изменений. Мы заинтересованы в подготовке специалистов, хороших управленцев, которые быстро адаптируются к изменениям. Компания всегда уделяла внимание взаимодействию с отраслевыми ВУЗами — очередным итогом нашей совместной работы стала принятая и подписанная в январе Министром транспорта, целевая программа взаимодействия компании с университетскими комплексами до 2025 года. Программа включает в себя актуализацию программ обучения, доступ студентов старших курсов к системе дистанционного обучения ОАО «РЖД», разработку новых образовательных программ. Ключевым мероприятием раздела «Инфраструктуры» станет обновление учебно-лабораторной базы вузов». По словам Дмитрия Шаханова, акцент в обучении должен быть сделан на освоении новых технологий, используемых на конкретных рабочих местах, и на формировании цифровой грамотности. Кроме того, программа включает мероприятия, направленные на развитие научно-педагогических работников, международного сотрудничества и научного потенциала вузов.

Дмитрий Шаханов заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» подчеркнул уникальное место РЖД в вопросе улучшения образовательного процесса: «Учитывая, что мы в России один из крупнейших работодателей, то разумеется мы стараемся не стоять в стороне от технологических изменений. Мы заинтересованы в подготовке специалистов, хороших управленцев, которые быстро адаптируются к изменениям. Компания всегда уделяла внимание взаимодействию с отраслевыми ВУЗами — очередным итогом нашей совместной работы стала принятая и подписанная в январе Министром транспорта, целевая программа взаимодействия компании с университетскими комплексами до 2025 года. Программа включает в себя актуализацию программ обучения, доступ студентов старших курсов к системе дистанционного обучения ОАО «РЖД», разработку новых образовательных программ. Ключевым мероприятием раздела «Инфраструктуры» станет обновление учебно-лабораторной базы вузов». По словам Дмитрия Шаханова, акцент в обучении должен быть сделан на освоении новых технологий, используемых на конкретных рабочих местах, и на формировании цифровой грамотности. Кроме того, программа включает мероприятия, направленные на развитие научно-педагогических работников, международного сотрудничества и научного потенциала вузов.

Ирина Иванкова, директор направления исследований в сферах туризма и транспорта Аналитического центра НАФИ: «Последние несколько лет автомобиль в России снова становится предметом роскоши. И дело не только в увеличении стоимости самого автомобиля, его обслуживания и расходов на топливо, но и в появлении косвенных расходов — страховка, хранение, парковка и многое другое, стоимость которых также постоянно растет. Владеть автомобилем становится достаточно дорого, поэтому многие склоняются к сокращению издержек и выбирают более экономичные модели. В то же время в ряде регионов наблюдаются существенные улучшения в системе общественного транспорта, а также появляется каршеринг. Все это стимулирует ряд автовладельцев полностью отказаться от личного транспорта. Именно поэтому для сохранения объемов продаж в массовом сегменте легковых автомобилей производителям необходимо выпускать на рынок современные бюджетные модели, позволяющие своим владельцам компенсировать косвенные затраты за счет существенной экономии на прямых расходах – топливе и обслуживании автомобиля».

Ирина Иванкова, директор направления исследований в сферах туризма и транспорта Аналитического центра НАФИ: «Последние несколько лет автомобиль в России снова становится предметом роскоши. И дело не только в увеличении стоимости самого автомобиля, его обслуживания и расходов на топливо, но и в появлении косвенных расходов — страховка, хранение, парковка и многое другое, стоимость которых также постоянно растет. Владеть автомобилем становится достаточно дорого, поэтому многие склоняются к сокращению издержек и выбирают более экономичные модели. В то же время в ряде регионов наблюдаются существенные улучшения в системе общественного транспорта, а также появляется каршеринг. Все это стимулирует ряд автовладельцев полностью отказаться от личного транспорта. Именно поэтому для сохранения объемов продаж в массовом сегменте легковых автомобилей производителям необходимо выпускать на рынок современные бюджетные модели, позволяющие своим владельцам компенсировать косвенные затраты за счет существенной экономии на прямых расходах – топливе и обслуживании автомобиля». Как утверждает директор федерального учебного центра СибАДИ Александр Бакунов, больше всего экономить на топливе можно отказавшись от ряда вредных привычек. Среди распространенных ошибок водителя – прогревание двигателя в зимний период, высокая скорость при сниженной передаче и экстремальная манера вождения. «В дни сильных морозов многие водители предпочитают прогреть машину прежде чем начать движение. Но дело в том, что во время езды блок привода нагревается гораздо быстрее, чем в неподвижном состоянии автомобиля, а холодный двигатель потребляет гораздо больше топлива, поэтому предварительно прогревать транспорт не стоит. Вторая ошибка – резкое снижение передачи при достижении высокой скорости. Считается, что 2, 5 тысячи оборотов в минуту для бензинового двигателя и 2 тысячи для дизельного вполне достаточно, чтобы переключить передачу на более высокой скорости. Нужно понимать, что эковождение – это плавное ускорение и переключение без резких движений. Третья ошибка – экстремальная стиль езды. Быстрый расход топлива во время такого вождения не единственная проблема, к ней рано или поздно прибавятся неполадки с коробкой передач, быстрый износ колодок и тормозных дисков. Достаточно отказаться от маневренного вождения, и можно будет сэкономить до 50 % топлива» — пояснил Александр Бакунов.

Как утверждает директор федерального учебного центра СибАДИ Александр Бакунов, больше всего экономить на топливе можно отказавшись от ряда вредных привычек. Среди распространенных ошибок водителя – прогревание двигателя в зимний период, высокая скорость при сниженной передаче и экстремальная манера вождения. «В дни сильных морозов многие водители предпочитают прогреть машину прежде чем начать движение. Но дело в том, что во время езды блок привода нагревается гораздо быстрее, чем в неподвижном состоянии автомобиля, а холодный двигатель потребляет гораздо больше топлива, поэтому предварительно прогревать транспорт не стоит. Вторая ошибка – резкое снижение передачи при достижении высокой скорости. Считается, что 2, 5 тысячи оборотов в минуту для бензинового двигателя и 2 тысячи для дизельного вполне достаточно, чтобы переключить передачу на более высокой скорости. Нужно понимать, что эковождение – это плавное ускорение и переключение без резких движений. Третья ошибка – экстремальная стиль езды. Быстрый расход топлива во время такого вождения не единственная проблема, к ней рано или поздно прибавятся неполадки с коробкой передач, быстрый износ колодок и тормозных дисков. Достаточно отказаться от маневренного вождения, и можно будет сэкономить до 50 % топлива» — пояснил Александр Бакунов.