В понедельник, 15 ноября, XII международный конгресс ROAD TRAFFIC RUSSIA «Организация дорожного движения в Российской Федерации», в рамках которой состоялась дискуссия «Транспортное планирование. Развитие территорий». С итогами первой пленарной дискуссии можно ознакомиться в статье.

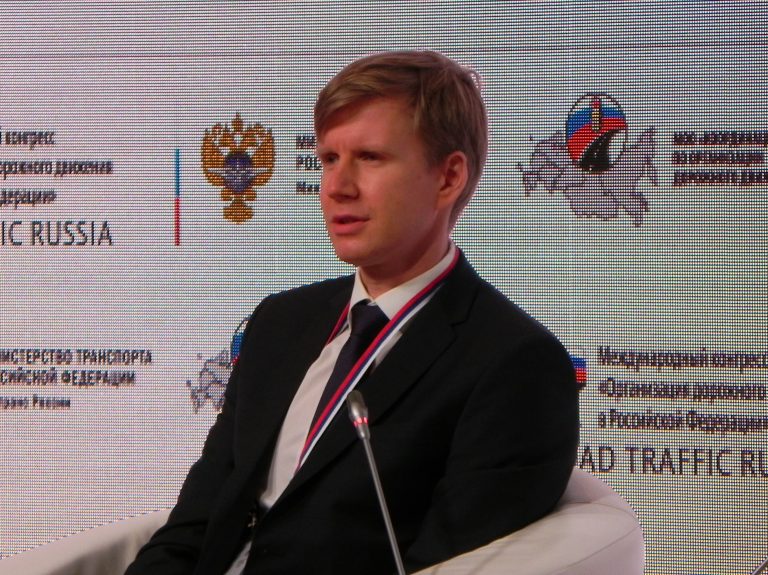

Вторая дискуссионная сессия конгресса была посвящена стратегиям развития территорий. С масштабным докладом о государственной политике в сфере организации дорожного движения и транспортного планирования выступил заместитель директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Владимир Луговенко. В своем выступлении он отметил, что в настоящий момент ведётся большая работа в области совершенствования нормативно-правовой базы. «Главная цель для всех нас – для представителей ведомств, для экспертов, рядовых участников дорожного движения – сделать это самое движение более качественным, безопасным, удобным, эффективным», – отметил Владимир Луговенко.

Перспективы развития различных субъектов Российской Федерации были изучены на примере Псковской и Кемеровской областей. Были представлены мастер-планы, в которых детально проработан в том числе вопрос туристической привлекательности региона, факторы повышения данного показателя и роль транспортной инфраструктуры в нем.

На повестке конгресса также была озвучена и кадровая проблема, ее важность для развития дорожного-транспортного комплекса. По словам начальника управления развития отраслевого образования ФАУ «РОСДОРНИИ» Татьяны Марканич, в данной сфере экономики ощущается кадровый голод, причём как среди исполнителей госзаказов, так и среди специалистов контрольно-надзорных органов. «Работая с аналитическими данными по регионам, часто встречаю просьбы повысить компетентность и дать новые знаний для службы заказчика. Это касается реализации всего национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как отметил в свою очередь заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения» МАДИ Султан Жанказиев, некоторые вопросы возникают из компетентности заказчиков: «Для решения этой проблемы необходима, например, развитая система рейтингов, чтобы исходя из объективных оценок можно было определить, какой заказчик или исполнитель реально квалифицированный и добросовестный. Кроме того, именно заказчику необходимо более чётко выстраивать правила игры: прописывать все нюансы в конкурсной документации, делать это максимально подробно. С этого ведь всё и начинается: чем компетентнее заказчик, тем более ответственно будет вести себя и исполнитель».

Как отметил в свою очередь заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения» МАДИ Султан Жанказиев, некоторые вопросы возникают из компетентности заказчиков: «Для решения этой проблемы необходима, например, развитая система рейтингов, чтобы исходя из объективных оценок можно было определить, какой заказчик или исполнитель реально квалифицированный и добросовестный. Кроме того, именно заказчику необходимо более чётко выстраивать правила игры: прописывать все нюансы в конкурсной документации, делать это максимально подробно. С этого ведь всё и начинается: чем компетентнее заказчик, тем более ответственно будет вести себя и исполнитель».

Главный редактор Агентства транспортной информации, доктор технических наук Якимов Михаил Ростиславович задал вопрос в рамках дискуссии о качестве переподготовки специалистов по организации дорожного движения, разрабатывающих документы планирования в регионах. Михаил Ростиславович отметил, что в стране на данный момент нет программы от бакалавра до магистра по специальности «Организация дорожного движения».

качестве переподготовки специалистов по организации дорожного движения, разрабатывающих документы планирования в регионах. Михаил Ростиславович отметил, что в стране на данный момент нет программы от бакалавра до магистра по специальности «Организация дорожного движения».

«Классическое высшее образование является основой для специалистов по организации дорожного движения. Идеально, если проекты организации движения, комплексные схемы организации движения будут разрабатывать только специалисты, окончившие высшее учебное заведение по классической форме. С другой стороны, для такого уровня специалистов необходим спрос, заказ. Отрасль ОДД за исключением вопросов безопасности, за последние 20 лет сильно деградировала. Программа повышения квалификации проходит за 5 дней и включает 40 часов учебного материала. На данный момент мы идем по принципу постепенного усиления квалификационных требований. Это позволяет скорректировать ситуацию с кадровым голодом на рынке. На данный момент не идет речи о сильном ужесточении требований, по крайне мере, пока надобность в таких специалистах не сформировалась на местах», — ответил на вопрос директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Владимир Луговенко.

XII международный конгресс ROAD TRAFFIC RUSSIA «Организация дорожного движения в Российской Федерации» дал старт ежегодной «Транспортной неделе – 2021» — главному деловому событию транспортной отрасли Российской Федерации. В рамках мероприятий проходит обсуждение ключевых вопросов отрасли, а также укрепление сопричастности экспертного сообщества к формированию устойчивого роста дорожно-транспортного комплекса нашей страны.

Читайте далее:

Как отметил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко, определяющую роль в данном вопросе играет качественное планирование: «Транспортная инфраструктура – это сложная совокупность различных объектов, которые подразумевают под собой и должные процессы управления. Например, актуальна проблема планирования. Сначала нужно определиться с особенностями транспортных потоков конкретного района. Подготовить четкий план. И только потом строить объекты. А то очень часто складывается парадоксальная ситуация – к уже возведённому жилому комплексу пытаются подвязать транспортную сеть». Заместитель руководителя Росавтодора также обратил внимание на важность дорожной отрасли в развитии внутреннего туризма. Так, в рамках этой работы федеральное агентство в 2021 году планирует привести в нормативное состояние 388 региональных трасс и участков улично-дорожной сети, которые ведут к достопримечательностям нашей страны. Их общая протяженность составляет порядка 2 000 км.

Как отметил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко, определяющую роль в данном вопросе играет качественное планирование: «Транспортная инфраструктура – это сложная совокупность различных объектов, которые подразумевают под собой и должные процессы управления. Например, актуальна проблема планирования. Сначала нужно определиться с особенностями транспортных потоков конкретного района. Подготовить четкий план. И только потом строить объекты. А то очень часто складывается парадоксальная ситуация – к уже возведённому жилому комплексу пытаются подвязать транспортную сеть». Заместитель руководителя Росавтодора также обратил внимание на важность дорожной отрасли в развитии внутреннего туризма. Так, в рамках этой работы федеральное агентство в 2021 году планирует привести в нормативное состояние 388 региональных трасс и участков улично-дорожной сети, которые ведут к достопримечательностям нашей страны. Их общая протяженность составляет порядка 2 000 км. Большой интерес у участников вызвало обсуждение возможных изменений правил дорожного движения. Директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Алексей Бакирей считает, что подходить к «переизданию» подобного документа нужно максимально взвешенно: «Правила дорожного движения очень чувствительны. Все те изменения, которые вносились с 1993 года, были точечными, тщательно выверенными. Да, многие дорожные проблемы требуют решения здесь и сейчас. Однако необходимо подходить к вопросу комплексно. Нужна серьёзная работа всего экспертного сообщества».

Большой интерес у участников вызвало обсуждение возможных изменений правил дорожного движения. Директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Алексей Бакирей считает, что подходить к «переизданию» подобного документа нужно максимально взвешенно: «Правила дорожного движения очень чувствительны. Все те изменения, которые вносились с 1993 года, были точечными, тщательно выверенными. Да, многие дорожные проблемы требуют решения здесь и сейчас. Однако необходимо подходить к вопросу комплексно. Нужна серьёзная работа всего экспертного сообщества». Председатель Общественного совета Минтранса России, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин считает, что с точки зрения снижения аварийности на автодорогах Россия действительно сделал серьёзнейший шаг вперёд: «Есть такая универсальная статистическая закономерность, как кривая Смида. Она отражает, на каком уровне находятся транспортные риски, а также как они коррелируются с автомобилизацией населения страны. Так вот в начале 1990-х мы на несколько порядков отставали от нормативной «мировой линии». Однако в период с 2015-го по 2020 год траектория транспортных рисков в Российской Федерации стала располагаться устойчиво ниже этой линии. Это бесспорный успех, который удалось достичь благодаря реализации приоритетного дорожного нацпроекта и, в целом, плодотворной совместной работе всех профильных ведомств».

Председатель Общественного совета Минтранса России, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин считает, что с точки зрения снижения аварийности на автодорогах Россия действительно сделал серьёзнейший шаг вперёд: «Есть такая универсальная статистическая закономерность, как кривая Смида. Она отражает, на каком уровне находятся транспортные риски, а также как они коррелируются с автомобилизацией населения страны. Так вот в начале 1990-х мы на несколько порядков отставали от нормативной «мировой линии». Однако в период с 2015-го по 2020 год траектория транспортных рисков в Российской Федерации стала располагаться устойчиво ниже этой линии. Это бесспорный успех, который удалось достичь благодаря реализации приоритетного дорожного нацпроекта и, в целом, плодотворной совместной работе всех профильных ведомств».

Руслан Ринатович Гарипов, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан, рассказал о текущем статусе транспортной реформы в республике.

Руслан Ринатович Гарипов, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан, рассказал о текущем статусе транспортной реформы в республике. По мнению директора проектного офиса по общественному транспорту госкорпорации ВЭБ.РФ Юрия Волкова, термин «транспортная реформа» нельзя применить к тому, что сейчас происходит в Башкортостане.

По мнению директора проектного офиса по общественному транспорту госкорпорации ВЭБ.РФ Юрия Волкова, термин «транспортная реформа» нельзя применить к тому, что сейчас происходит в Башкортостане.

Мероприятие открыл Александр Пронюшкин, отметив, что электрификация транспортных средств является одним из ключевых глобальных трендов, обладающих наибольшим потенциалом влияния на развитие мирового и российского автомобильного рынка. Сенатор напомнил, что в целях определения ключевых направлений государственной политики в сфере развития производства и использования на территории Российской Федерации электротранспортных средств разработана и утверждена распоряжением Правительства РФ Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года.

Мероприятие открыл Александр Пронюшкин, отметив, что электрификация транспортных средств является одним из ключевых глобальных трендов, обладающих наибольшим потенциалом влияния на развитие мирового и российского автомобильного рынка. Сенатор напомнил, что в целях определения ключевых направлений государственной политики в сфере развития производства и использования на территории Российской Федерации электротранспортных средств разработана и утверждена распоряжением Правительства РФ Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года. Чтобы стимулировать россиян покупать экологичные транспортные средства, государство расширит программу льготного автокредитования за счёт электромобилей. Об этом говорил замдиректора департамента автомобильной промышленности Минпромторга Дмитрий Чернов. «Скидка на электромобили составит 25 процентов, при приобретении такого автомобиля в лизинг — 30 процентов. Льготные условия стимулируют спрос на электромобили. Кроме того, с 2022 года производителям электротранспорта и аккумуляторов будут доступны субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов, а также специальные инвестиционные контракты. Предполагается, что это повысит спрос на электротранспорт в России. Максимальный размер скидки составит 25 процентов, то есть 625 тысяч рублей от индикативной стоимости автомобиля 2,5 миллиона рублей».

Чтобы стимулировать россиян покупать экологичные транспортные средства, государство расширит программу льготного автокредитования за счёт электромобилей. Об этом говорил замдиректора департамента автомобильной промышленности Минпромторга Дмитрий Чернов. «Скидка на электромобили составит 25 процентов, при приобретении такого автомобиля в лизинг — 30 процентов. Льготные условия стимулируют спрос на электромобили. Кроме того, с 2022 года производителям электротранспорта и аккумуляторов будут доступны субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов, а также специальные инвестиционные контракты. Предполагается, что это повысит спрос на электротранспорт в России. Максимальный размер скидки составит 25 процентов, то есть 625 тысяч рублей от индикативной стоимости автомобиля 2,5 миллиона рублей».

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов рассказал, что происходит в сфере школьных автобусных перевозок.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов рассказал, что происходит в сфере школьных автобусных перевозок.

В чем уникальность системы MaaS «Московский транспорт»?

В чем уникальность системы MaaS «Московский транспорт»?

В октябре 2021 года генеральный директор регионального навигационно-информационного центра по Ленинградской области Рагим Ахадов запустил мобильное приложение для отслеживания общественного транспорта. Он рассказал, как работает приложение и что ожидает проект после окончания пилотного запуска.

В октябре 2021 года генеральный директор регионального навигационно-информационного центра по Ленинградской области Рагим Ахадов запустил мобильное приложение для отслеживания общественного транспорта. Он рассказал, как работает приложение и что ожидает проект после окончания пилотного запуска.

Владимир Луговенко, заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ рассказал на какой стадии находятся поправки в правила дорожного движения

Владимир Луговенко, заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ рассказал на какой стадии находятся поправки в правила дорожного движения

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Ленар Сафин отметил, что в проекте новой редакции транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года указывается, что она является основой для формирования генеральной схемы развития единой опорной транспортной сети РФ, региональных стратегических планов развития транспортных систем, стратегий развития организаций, работающих в сфере транспорта. «Единая опорная транспортная сеть Российской Федерации – сбалансированная и связная транспортная сеть, объединяющая в себе важнейшие объекты транспортной инфраструктуры для всех видов транспорта и обеспечивающая функциональное единство транспортной системы, устойчивую взаимосвязь и пространственное развитие крупнейших населенных пунктов, экономических центров, основных минерально-сырьевых и производственных зон, геостратегических территорий, объектов культурного наследия России, наиболее востребованных объектов туризма и рекреационных районов», — сказал сенатор. — Возникает вопрос, связанный с реализацией государственных программ федеральных ведомственных проектов, направленных на достижение указанных целей и задач. Что нужно сделать, чтобы финансирование не сокращалось, а увеличивалось? Возможно, нужно закрепить законодательно табу на их секвестирование, возможно, нужны еще какие‑то меры?».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Ленар Сафин отметил, что в проекте новой редакции транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года указывается, что она является основой для формирования генеральной схемы развития единой опорной транспортной сети РФ, региональных стратегических планов развития транспортных систем, стратегий развития организаций, работающих в сфере транспорта. «Единая опорная транспортная сеть Российской Федерации – сбалансированная и связная транспортная сеть, объединяющая в себе важнейшие объекты транспортной инфраструктуры для всех видов транспорта и обеспечивающая функциональное единство транспортной системы, устойчивую взаимосвязь и пространственное развитие крупнейших населенных пунктов, экономических центров, основных минерально-сырьевых и производственных зон, геостратегических территорий, объектов культурного наследия России, наиболее востребованных объектов туризма и рекреационных районов», — сказал сенатор. — Возникает вопрос, связанный с реализацией государственных программ федеральных ведомственных проектов, направленных на достижение указанных целей и задач. Что нужно сделать, чтобы финансирование не сокращалось, а увеличивалось? Возможно, нужно закрепить законодательно табу на их секвестирование, возможно, нужны еще какие‑то меры?».  Игорь Костюченко — заместитель руководителя Федерального дорожного агентства рассказал, как проходило формирование опорной сети в этом году и обозначил ключевые показатели на следующий.

Игорь Костюченко — заместитель руководителя Федерального дорожного агентства рассказал, как проходило формирование опорной сети в этом году и обозначил ключевые показатели на следующий.