Министерство транспорта смягчит требования к процедуре фотосъемки транспортного средства в ходе техосмотра, внеся поправки в ведомственный приказ. Вступающая в силу с 1 марта норма предполагала, что фото должны сопровождаться показаниями системы ГЛОНАСС «с погрешностью определения не более 15 м по координатным осям». В Правительстве считают, что эта мера исключит возможности пройти техосмотр«на бумаге», без предоставления автомобиля в уполномоченную организацию. Однако выяснилось, что из-за плотной застройки и, как следствие, искажения спутникового сигнала, многие операторы не могут соблюсти требование о пятнадцатиметровой погрешности координат снимков. Проблема обнаружилась за месяц до вступления в силу «большой реформы» ТО.

Исполнительный директор Союза автосервисов Виталий Новиков дал подробный комментарий, почему долгожданная реформа ТО может не заработать, как планировалось. «Какое-то время технического осмотра в стране фактически не было. Суть техосмотра — предотвратить выезд на дороги общего пользования автомобилей с неисправностями, угрожающими потерей управляемости. Россия в этой области имеет международные обязательства — она ратифицировала соглашение 1998 года, по которым обязана иметь примерно такой же государственный техосмотр как и все участники европейской конвенции 1958 года», — напомнил Виталий. «В процессе эксплуатации автомобиль приобретает неисправности, которые длительное время не препятствуют его эксплуатации, но выводят его характеристики за рамки допустимого. Эти неисправности могут быть незаметны для владельца, но иногда владельцы сознательно их не устраняют, экономя средства на ремонте. Так как автомобиль является средством повышенной опасности с одной стороны и средством самовыражения с другой — многие владельцы еще и индивидуализируют автомобили, приводя их в небезопасное состояние. Стоит отметить, что за последнее время добавилась еще одна функция технического осмотра — контроль состояния транспортных средств на соответствие требований к экологическому классу. Огромным спросом сейчас пользуется такая услуга как «удаление катализатора из системы отработавших газов». Такая манипуляция с автомобилем наносит ущерб как окружающей среде и людям, так и водителю».

Исполнительный директор Союза автосервисов Виталий Новиков дал подробный комментарий, почему долгожданная реформа ТО может не заработать, как планировалось. «Какое-то время технического осмотра в стране фактически не было. Суть техосмотра — предотвратить выезд на дороги общего пользования автомобилей с неисправностями, угрожающими потерей управляемости. Россия в этой области имеет международные обязательства — она ратифицировала соглашение 1998 года, по которым обязана иметь примерно такой же государственный техосмотр как и все участники европейской конвенции 1958 года», — напомнил Виталий. «В процессе эксплуатации автомобиль приобретает неисправности, которые длительное время не препятствуют его эксплуатации, но выводят его характеристики за рамки допустимого. Эти неисправности могут быть незаметны для владельца, но иногда владельцы сознательно их не устраняют, экономя средства на ремонте. Так как автомобиль является средством повышенной опасности с одной стороны и средством самовыражения с другой — многие владельцы еще и индивидуализируют автомобили, приводя их в небезопасное состояние. Стоит отметить, что за последнее время добавилась еще одна функция технического осмотра — контроль состояния транспортных средств на соответствие требований к экологическому классу. Огромным спросом сейчас пользуется такая услуга как «удаление катализатора из системы отработавших газов». Такая манипуляция с автомобилем наносит ущерб как окружающей среде и людям, так и водителю».

Что случилось с отраслью за последние 10 лет?

«Мы наблюдаем конкуренцию ряда участников государственного техосмотра. Ежегодно в системе государственного технического осмотра оборачивается около 20 млрд рублей, которые не зависят ни от макроэкономики, ни от колебания курса. Эта сверхстабильная выручка является желанной для любого коммерсанта. В России эта конкуренция приобретает огромные масштабы. При передаче в 2011 году по ФЗ №170 процесса техосмотра и базы ГАИ в руки коммерсантов, были заложены некоторые «окна», которые позволили иметь гражданам законные документы прохождения ТО без представления автомобиля на пункт осмотра. Сложно сказать являлись ли эти «окна» следствием некомпетентности законодателей или сознательным шагом. «Революционным» положением нового закона тогда стала передача управления всей отраслью союзу страховщиков, включая решения по аккредитации операторов ГТО. К сожалению, тогда противостоять законодательному лобби никто не смог, а в результате — на протяжении 9 лет владельцы автомобилей покупали себе липовые диагностические карты. Предприниматели, которые ранее потратили средства на оснащение пунктов ГТО терпели огромные убытки, многие разорились. В это же время аккредитовалось несколько тысяч несуществующих организаций, как правило, подконтрольных страховым компаниям. К концу 2012 года вскрылось множество мошеннических механизмов, которые можно было бы прекратить, закрыв эти лазейки. Профессиональное сообщество операторов ТО начали борьбу за свой бизнес, однако все попытки разбивались о нежелание менять ситуацию. К 2019 году ситуация поменялась — президент подписал закон, вносящий изменение в процедуру ГТО. Цель этого закона — вернуть в практику автомобильной жизни проверку технического состояния авто/мототранспортных средств».

С чем столкнутся автовладельцы и предприниматели?

«Во, первых, нет никаких гарантий, что заработает необходимое количество пунктов технического осмотра. Во-вторых, новые нормы зарождались в процессе противостояния нескольких сил и, видимо, они по-разному видели свои цели. Закон и подзаконные акты получились весьма противоречивыми. Закон затрагивает огромный комплекс вопросов и регулируется многими подзаконными актами нескольких министерств. У министерств также нет общей точки зрения на ряд вопросов, эти вопросы до сих пор не урегулированы, а до вступления закона в силу остался всего 1 месяц. На сегодня значительное число технологических вопросов не просто не отлажено, по некоторым даже не приняты решения. Непонятно, как передавать данные, будут ли работать старые сервисные программы операторов, нет четкого взаимодействия между союзом страховщиков и ГАИ, как будет проводиться выездная проверка. Беспокоит то, что продолжение мошенничества в этой сфере губит экономику добросовестных операторов. Одним из методов борьбы с мошенничеством был как раз возврат к фотографированию автомобиля на месте прохождения ТО с привязкой к текущему времени и геолокации. Это решение было принято под давлением операторов, работающих до 2011 года. К сожалению, эксперты уже подтвердили, что фальсификация фотографий не составляет никакого труда. Непонятно, чьими силами будет проверяться фальсификация потока в размере 160 тысяч фотографий, генерируемых отраслью ежедневно. Гостехосмотр — функция государства, соответственно, цена устанавливается государством. Она определяется субъектами федерации по методике, которую разрабатывает Федеральная антимонопольная служба. В текущий момент установлена цена, принятая еще в 2012 году. Ее величина примерно втрое ниже себестоимости реально работающего пункта инструментального контроля. Поскольку отрасль полноценно не работала, этот вопрос никого долгое время не волновал. Сегодня же, если будет невыгодно работать, некому будет делать государственный технический осмотр. С 1 марта будут созданы условия, что нечестно работать опасно, а честно — убыточно».

Виталий подчеркнул, что профессиональное сообщество ждет методику расчета от Федеральной антимонопольной службы. Этот документ станет решающим для многих предпринимателей — если стоимость услуги не повысится, операторы не будут вкладывать средства в оборудование и займутся фальсификацией или вовсе уйдут с рынка. Спикер так же отметил, что при определении стоимости услуг в качестве множителя выступает время, которое потратит эксперт на диагностирование автомобиля и оформление документов: «По новым требованиям, число проверок на один автомобиль выросло. Например, на диагностирование легкового автомобиля отводится 30 минут вместе с оформлением документов, а число проверок увеличилось до 90 на один автомобиль. Очевидно, что за 20 секунд на одну операцию ничего измерить или проверить нельзя. Реальное время, необходимое одному эксперту на проведения содержательного тестирования, находится в пределах час-полтора. В связи со всеми вышеперечисленными нюансами, есть реальная угроза, что техосмотр по всей стране будет оставаться видимостью. К слову, в реестре операторов техосмотра сегодня зарегистрировано около 5 000 юридических лиц, из которых 2228 предприятий подали заявки на продолжение деятельности. Союз страховщиков утвердил всего 1224 предприятия. Очевидно, что многие решились посмотреть, как будут работать новые правила и нет никакой гарантии, что они захотят работать в системе гостехосмотра».

Напомним, что постановление о новых правилах проведения ТО автомобилей подписал председатель правительства Михаил Мишустин в сентябре 2020 года. Документ запрещает покупку диагностических карт вместе с полисом ОСАГО. Сами карты переведут в электронный вид, а процедуру техосмотра будут фиксировать на фото. Водителей будут штрафовать за езду без ТО. Штрафы для компаний, которые продают диагностические карты, увеличат в несколько раз.

Заместитель руководителя Росморречфлота Захарий Джиоев рассказал про инструменты и подходы, которые применяются в отрасли на данный момент: «Морской и речной транспорт традиционно привлекателен для частных инвестиций. С 2006 года было проинвестировано порядка 800 млрд рублей в объекты инфраструктуры -это в основном причальные сооружения и терминалы. Даже в те годы, когда экономика страны испытывала турбулентность, объемы перевалки морским и речным транспортом росли. 2020 год внес коррективы, и мы наблюдаем некоторое снижение показателей, но оно гораздо меньше, чем в целом в мире по отраслям и видам транспорта. Самой распространенной моделью, которая реализуется в России уже на протяжении 15 лет считается инвестиционно-подрядная. В этом случае «Росморпорт» выполняет функции технического заказчика по реконструкции инфраструктуры. Инвестор возвращает свои расходы за счет суммы портовых сборов, которые возникают от дополнительного количества судозаходов и увеличения грузооборота. Этот механизм прост и несильно забюрократизирован. Также существует инвестиционный портовый сбор. Эта модель позволяет развивать и реконструировать федеральную собственность, которая не создает дополнительный доход для инвестора. Такая модель подходит для объектов безопасности мореплавания – защитные сооружения и все то, без чего невозможно функционирование терминалов. В конце 2020 года пролонгировали федеральный проект развития морских портов до 2030 года, и уже появились инвесторы, которые в рамках соглашения с «Росморпортом» будут использовать такой сбор. Инвестиционный сбор имеет целевой характер и направлен только на объекты, которые включены в комплексный план развития магистральной инфраструктуры. Третьей перспективной моделью является концессия. На данный момент только одна концессия работает — это угольный терминал в Мурманске, порт Лавна. Данное концессионное соглашение собрано очень интересно — без привлечения средств федерального бюджета. Такая модель в водном транспорте России была применена впервые и, поскольку это был пилотный проект, приходилось отлаживать юридические моменты, которые лягут в базу последующих соглашений. Мы накопили опыт концессии и идем дальше, работаем над еще одной концессией, уже на Дальнем Востоке, она более диверсифицированная — не моногруз. Рассчитываем, что в течение этого полугодия уже будет и вторая. Сейчас единственной проблемой является отсутствие опыта и практики в области концессионных соглашений в сфере водного транспорта, а органы федеральной власти пока не чувствуют специфики морского транспорта, аспектов экономики, не всегда понимают рынки сбыта. Мы предполагаем, что интерес к концессионным соглашениям кратно возрастет в ближайшие годы».

Заместитель руководителя Росморречфлота Захарий Джиоев рассказал про инструменты и подходы, которые применяются в отрасли на данный момент: «Морской и речной транспорт традиционно привлекателен для частных инвестиций. С 2006 года было проинвестировано порядка 800 млрд рублей в объекты инфраструктуры -это в основном причальные сооружения и терминалы. Даже в те годы, когда экономика страны испытывала турбулентность, объемы перевалки морским и речным транспортом росли. 2020 год внес коррективы, и мы наблюдаем некоторое снижение показателей, но оно гораздо меньше, чем в целом в мире по отраслям и видам транспорта. Самой распространенной моделью, которая реализуется в России уже на протяжении 15 лет считается инвестиционно-подрядная. В этом случае «Росморпорт» выполняет функции технического заказчика по реконструкции инфраструктуры. Инвестор возвращает свои расходы за счет суммы портовых сборов, которые возникают от дополнительного количества судозаходов и увеличения грузооборота. Этот механизм прост и несильно забюрократизирован. Также существует инвестиционный портовый сбор. Эта модель позволяет развивать и реконструировать федеральную собственность, которая не создает дополнительный доход для инвестора. Такая модель подходит для объектов безопасности мореплавания – защитные сооружения и все то, без чего невозможно функционирование терминалов. В конце 2020 года пролонгировали федеральный проект развития морских портов до 2030 года, и уже появились инвесторы, которые в рамках соглашения с «Росморпортом» будут использовать такой сбор. Инвестиционный сбор имеет целевой характер и направлен только на объекты, которые включены в комплексный план развития магистральной инфраструктуры. Третьей перспективной моделью является концессия. На данный момент только одна концессия работает — это угольный терминал в Мурманске, порт Лавна. Данное концессионное соглашение собрано очень интересно — без привлечения средств федерального бюджета. Такая модель в водном транспорте России была применена впервые и, поскольку это был пилотный проект, приходилось отлаживать юридические моменты, которые лягут в базу последующих соглашений. Мы накопили опыт концессии и идем дальше, работаем над еще одной концессией, уже на Дальнем Востоке, она более диверсифицированная — не моногруз. Рассчитываем, что в течение этого полугодия уже будет и вторая. Сейчас единственной проблемой является отсутствие опыта и практики в области концессионных соглашений в сфере водного транспорта, а органы федеральной власти пока не чувствуют специфики морского транспорта, аспектов экономики, не всегда понимают рынки сбыта. Мы предполагаем, что интерес к концессионным соглашениям кратно возрастет в ближайшие годы».

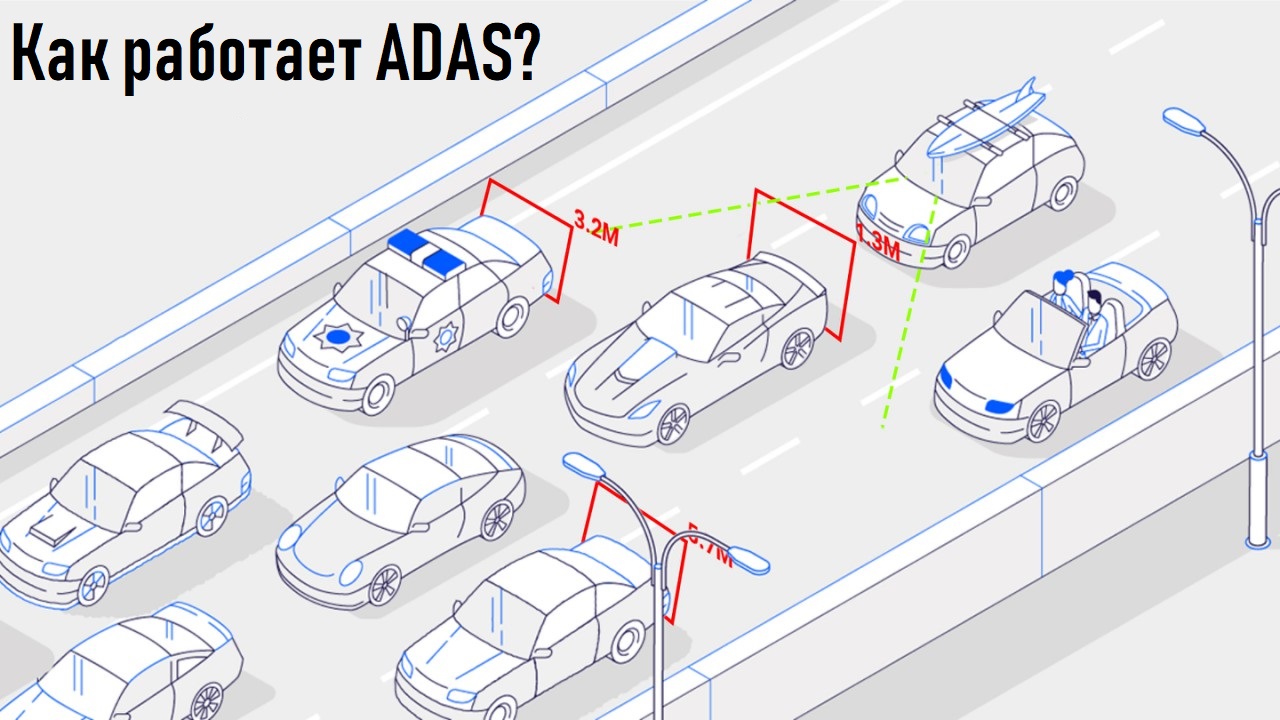

Генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников считает, что типовые проблемы с безопасностью в сфере каршеринга не всегда можно решить исключительно регуляторными мерами, в частности штрафами и ограничениями в работе операторов. «Часто более эффективны технологические решения, такие как системы предупреждения о нарушении дистанции и превышении допустимой скорости движения, тестирование новых пользователей на знание ПДД, анализ манеры вождения водителей в режиме реального времени и другие. Ряд мер, которые предпринимаются в западных каршеринговых компаниях, может быть полезен и на российском рынке. Например, использование в автопарках автомобилей с мониторингом слепых зон, системами адаптивного торможения, вознаграждение водителей, не пользующихся мобильным телефоном во время поездки — это может отслеживаться приложением, – отмечает Мельников. Учитывая статистику нарушений водителей, приведших к ДТП, данные по аварийности, социально-демографические характеристики водителей и другую информацию из отчета, специалисты экспертного центра считают необходимым разработать проекты, направленные на проработку факторов риска для водителей каршеринга. Например, обучение водителей соблюдению безопасной дистанции, безопасному маневрированию в потоке, выбору безопасной скорости движения в зависимости от местонахождения и плотности и скорости потока, безопасному проезду перекрёстков, профилактику отвлечения внимания от вождения, программы для начинающих водителей».

Генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников считает, что типовые проблемы с безопасностью в сфере каршеринга не всегда можно решить исключительно регуляторными мерами, в частности штрафами и ограничениями в работе операторов. «Часто более эффективны технологические решения, такие как системы предупреждения о нарушении дистанции и превышении допустимой скорости движения, тестирование новых пользователей на знание ПДД, анализ манеры вождения водителей в режиме реального времени и другие. Ряд мер, которые предпринимаются в западных каршеринговых компаниях, может быть полезен и на российском рынке. Например, использование в автопарках автомобилей с мониторингом слепых зон, системами адаптивного торможения, вознаграждение водителей, не пользующихся мобильным телефоном во время поездки — это может отслеживаться приложением, – отмечает Мельников. Учитывая статистику нарушений водителей, приведших к ДТП, данные по аварийности, социально-демографические характеристики водителей и другую информацию из отчета, специалисты экспертного центра считают необходимым разработать проекты, направленные на проработку факторов риска для водителей каршеринга. Например, обучение водителей соблюдению безопасной дистанции, безопасному маневрированию в потоке, выбору безопасной скорости движения в зависимости от местонахождения и плотности и скорости потока, безопасному проезду перекрёстков, профилактику отвлечения внимания от вождения, программы для начинающих водителей».

Тарас Коваль, независимый эксперт по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли, прокомментировал изменения в постановлении: «Комитеты Правительства Санкт-Петербурга, связанные с дорожным движением, любят использовать европейские инструменты в своем представлении, редко обращая внимание на их совместимость с российской реальностью. Реальность по запрету въезда грузовых автомобилей экологического класса менее «Евро-3» и полной массой более 8 тонн следующая: по полной массе в целом решение правильное, только почему 8, а не 7,5 тонн, разделяющие категории С1 и С2? Неужели решили сэкономить место и краску на знаках? Вопрос достаточности объемов терминалов в пригородах так же остается открытым. Что касается экологического класса, автомобили класса «Евро-3″, приобретённые в Европе и ввезённые в Россию, могут быть этой категории, начиная с 2000 года выпуска. То есть 20-ти летние. Учитывая, что в России фактически нет контроля за работой систем отработанных газов, то с точки зрения экологии это решение — пустой звон. В Европе подобные ограничительные меры неплохо работают, потому что отлажена рыночная система экспорта б/у транспорта. В России даже подобия такой системы нет. Остается непонятной ситуация с пропусками: пропуски, видимо, остаются, поэтому, возможно, идея принятия подобного решения заключается в ведении пропускной системы в целом. По моему мнению, это Постановление Правительства СПб больше похоже на имитацию деятельности, чем на современное решение».

Тарас Коваль, независимый эксперт по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли, прокомментировал изменения в постановлении: «Комитеты Правительства Санкт-Петербурга, связанные с дорожным движением, любят использовать европейские инструменты в своем представлении, редко обращая внимание на их совместимость с российской реальностью. Реальность по запрету въезда грузовых автомобилей экологического класса менее «Евро-3» и полной массой более 8 тонн следующая: по полной массе в целом решение правильное, только почему 8, а не 7,5 тонн, разделяющие категории С1 и С2? Неужели решили сэкономить место и краску на знаках? Вопрос достаточности объемов терминалов в пригородах так же остается открытым. Что касается экологического класса, автомобили класса «Евро-3″, приобретённые в Европе и ввезённые в Россию, могут быть этой категории, начиная с 2000 года выпуска. То есть 20-ти летние. Учитывая, что в России фактически нет контроля за работой систем отработанных газов, то с точки зрения экологии это решение — пустой звон. В Европе подобные ограничительные меры неплохо работают, потому что отлажена рыночная система экспорта б/у транспорта. В России даже подобия такой системы нет. Остается непонятной ситуация с пропусками: пропуски, видимо, остаются, поэтому, возможно, идея принятия подобного решения заключается в ведении пропускной системы в целом. По моему мнению, это Постановление Правительства СПб больше похоже на имитацию деятельности, чем на современное решение». По словам президента ассоциации «Грузавтотранс» Владимира Матягина, под новые правила попадет немного грузового транспорта на рынке. В прошлом году ассоциация проводила исследование и выяснила, что в России средний возраст грузового автомобиля составляет 21 год. Владимир отметил, что владелец любого автомобиля, не соответствующей новым требованиям к классу топлива, может настроить оборудование в автомобиле, обратившись на специализированную станцию. «Перевозчикам придется немного вложиться финансово, но это вопрос решаемый. Стоимость такой услуги варьируется от 30 до 100 тысяч рублей, однако с данным нововведением и цены на услугу могут повыситься в связи со спросом. ».

По словам президента ассоциации «Грузавтотранс» Владимира Матягина, под новые правила попадет немного грузового транспорта на рынке. В прошлом году ассоциация проводила исследование и выяснила, что в России средний возраст грузового автомобиля составляет 21 год. Владимир отметил, что владелец любого автомобиля, не соответствующей новым требованиям к классу топлива, может настроить оборудование в автомобиле, обратившись на специализированную станцию. «Перевозчикам придется немного вложиться финансово, но это вопрос решаемый. Стоимость такой услуги варьируется от 30 до 100 тысяч рублей, однако с данным нововведением и цены на услугу могут повыситься в связи со спросом. ».

За 2020 год в России изготовили более 57 тысяч грузовых и 1088 пассажирских железнодорожных вагонов, средний возраст парка составляет 9 лет, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов. «В 2020 году производство локомотивов составило 869 единиц, что меньше показателей 2019 года на 14,2%. Производство грузовых вагонов составило чуть более 57 тысяч единиц, что меньше соответствующих показателей на 28%. При этом пассажирские железнодорожные вагоны произведены в количестве 1088 штук, что больше показателей 2019 года почти на 36%. В прошлом году произвели 892 вагона электропоездов, что на 7% больше показателей 2019», — рассказал Морозов на «круглом столе». По словам чиновника, существенное падение производительности связано с тем, что в 2019 году был достигнут исторический пик российского производства грузовых вагонов — 79,6 тысячи штук. «Кроме того, у железнодорожного подвижного состава есть назначенный срок службы, в связи с чем рынок является цикличным. Прогнозируемый объём списания грузовых вагонов по истечении назначенного срока службы в период с 2021 по 2031 год составит в среднем всего 27 тысяч вагонов в год», — объяснил замглавы Минпромторга. За счёт обновления вагонов в 2016-2020 годах Россия достигла одного из самых молодых парков в мире, средний возраст которого составил около 9 лет, добавил Морозов.

За 2020 год в России изготовили более 57 тысяч грузовых и 1088 пассажирских железнодорожных вагонов, средний возраст парка составляет 9 лет, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов. «В 2020 году производство локомотивов составило 869 единиц, что меньше показателей 2019 года на 14,2%. Производство грузовых вагонов составило чуть более 57 тысяч единиц, что меньше соответствующих показателей на 28%. При этом пассажирские железнодорожные вагоны произведены в количестве 1088 штук, что больше показателей 2019 года почти на 36%. В прошлом году произвели 892 вагона электропоездов, что на 7% больше показателей 2019», — рассказал Морозов на «круглом столе». По словам чиновника, существенное падение производительности связано с тем, что в 2019 году был достигнут исторический пик российского производства грузовых вагонов — 79,6 тысячи штук. «Кроме того, у железнодорожного подвижного состава есть назначенный срок службы, в связи с чем рынок является цикличным. Прогнозируемый объём списания грузовых вагонов по истечении назначенного срока службы в период с 2021 по 2031 год составит в среднем всего 27 тысяч вагонов в год», — объяснил замглавы Минпромторга. За счёт обновления вагонов в 2016-2020 годах Россия достигла одного из самых молодых парков в мире, средний возраст которого составил около 9 лет, добавил Морозов. Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Кобзев рассказал о текущих успехах и проблемах отрасли: «Поддержка Министерством промышленности через субсидии на разработку новых двигателей позволила за 2 года создать новый модельный ряд для современных стандартов по экологичности и экономичности. В январе 2022 года появятся первые локомотивы на базе созданных двигателей. Эта целевая поддержка значительно решила проблему в сфере двигателестроения. Последние 4 года мы ведем рекордные покупки подвижного состава за всю историю, включая историю СССР. Сегодня мы обладаем совершенно новым парком, и мы видим назревание другого вопроса: нужны ли нам локомотивы сроком службы 40 лет, если он тем самым консервирует технологические и технические решения, не давая возможности развиваться новому более эффективному подвижному составу». Сергей отметил, что этот вопрос требует дальнейшего обсуждения и будет на повестке в ближайшее время.

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Кобзев рассказал о текущих успехах и проблемах отрасли: «Поддержка Министерством промышленности через субсидии на разработку новых двигателей позволила за 2 года создать новый модельный ряд для современных стандартов по экологичности и экономичности. В январе 2022 года появятся первые локомотивы на базе созданных двигателей. Эта целевая поддержка значительно решила проблему в сфере двигателестроения. Последние 4 года мы ведем рекордные покупки подвижного состава за всю историю, включая историю СССР. Сегодня мы обладаем совершенно новым парком, и мы видим назревание другого вопроса: нужны ли нам локомотивы сроком службы 40 лет, если он тем самым консервирует технологические и технические решения, не давая возможности развиваться новому более эффективному подвижному составу». Сергей отметил, что этот вопрос требует дальнейшего обсуждения и будет на повестке в ближайшее время. В мероприятии также принял участие Президент Общероссийской общественной организации «Российская академия транспорта» Александр Мишарин: «Российская академия транспорта принимает активное участие в создании и разработке стратегий, программ и новых продуктов. Сегодня активно ведется работа по подготовке кадров. Железнодорожное машиностроение — одна из наиболее высокотехнологичных отраслей, в которой за последние 10 лет созданы технологии и продукты, превосходящие продукты зарубежных производителей. По техническому заказу РЖД создан подвижной состав, который позволяет быть лидером среди железнодорожных компаний мира. Сегодня на российские железные дороги, делящие 1-2 место по грузообороту с китайскими конкурентами, приходится более 60% грузооборота мира. По итогам 2019 года РЖД признаны лидером по безопасности движения. Это результат совместной работы в области создания подвижного состава и технологий. В процессе разработки внимание уделяется внедрению зеленых технологий и созданию новых продуктов. Мы должны обеспечить конкурентоспособность российского железнодорожного машиностроения для обеспечения как российского рынка, так и зарубежного. Для этого необходимо заключить долгосрочные контракты и принять соответствующие документы. Сегодня действует 3 различных документа: стратегия развития железнодорожного транспорта, стратегия развития транспортного машиностроения, долгосрочная программа развития ОАО «РЖД» на период до 2030 года. Считаю необходимым объединить эти стратегии, увязать их, обеспечить единые цифры и долгосрочную политику. Мы много говорим о российских железных дорогах, но еще есть одно большое направление для развития железнодорожного транспортного машиностроения — это городские транспортные системы. Сегодня принята и одобрена Государственным советом программа «Городские транспортные системы», и мы полагаем, что Совет Федерации мог бы поддержать реализацию этой программы».

В мероприятии также принял участие Президент Общероссийской общественной организации «Российская академия транспорта» Александр Мишарин: «Российская академия транспорта принимает активное участие в создании и разработке стратегий, программ и новых продуктов. Сегодня активно ведется работа по подготовке кадров. Железнодорожное машиностроение — одна из наиболее высокотехнологичных отраслей, в которой за последние 10 лет созданы технологии и продукты, превосходящие продукты зарубежных производителей. По техническому заказу РЖД создан подвижной состав, который позволяет быть лидером среди железнодорожных компаний мира. Сегодня на российские железные дороги, делящие 1-2 место по грузообороту с китайскими конкурентами, приходится более 60% грузооборота мира. По итогам 2019 года РЖД признаны лидером по безопасности движения. Это результат совместной работы в области создания подвижного состава и технологий. В процессе разработки внимание уделяется внедрению зеленых технологий и созданию новых продуктов. Мы должны обеспечить конкурентоспособность российского железнодорожного машиностроения для обеспечения как российского рынка, так и зарубежного. Для этого необходимо заключить долгосрочные контракты и принять соответствующие документы. Сегодня действует 3 различных документа: стратегия развития железнодорожного транспорта, стратегия развития транспортного машиностроения, долгосрочная программа развития ОАО «РЖД» на период до 2030 года. Считаю необходимым объединить эти стратегии, увязать их, обеспечить единые цифры и долгосрочную политику. Мы много говорим о российских железных дорогах, но еще есть одно большое направление для развития железнодорожного транспортного машиностроения — это городские транспортные системы. Сегодня принята и одобрена Государственным советом программа «Городские транспортные системы», и мы полагаем, что Совет Федерации мог бы поддержать реализацию этой программы».

Сергей Шадрин, д.т.н., профессор кафедры «Автомобили» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) рассказал об особенностях проведения испытаний автотранспортных средств, оснащенных системами автономного вождения (ADAS): «На сегодняшний день на рынке существует достаточное количество автотранспортных средств, оснащенных системами помощи водителю, которые не испытывались и не адаптировались для условий эксплуатации автотранспортных средств в России. Это несет потенциальную угрозу безопасности дорожного движения. Очевидно, если мы говорим о высокоавтоматизированных транспортных средствах, то с повышением уровня автоматизации, при отсутствии государственного контроля и выработанной системной позиции к тестированию и допуску на дороги общего пользования таких транспортных средств, риски безопасности будут только увеличиваться. В 2019 году

Сергей Шадрин, д.т.н., профессор кафедры «Автомобили» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) рассказал об особенностях проведения испытаний автотранспортных средств, оснащенных системами автономного вождения (ADAS): «На сегодняшний день на рынке существует достаточное количество автотранспортных средств, оснащенных системами помощи водителю, которые не испытывались и не адаптировались для условий эксплуатации автотранспортных средств в России. Это несет потенциальную угрозу безопасности дорожного движения. Очевидно, если мы говорим о высокоавтоматизированных транспортных средствах, то с повышением уровня автоматизации, при отсутствии государственного контроля и выработанной системной позиции к тестированию и допуску на дороги общего пользования таких транспортных средств, риски безопасности будут только увеличиваться. В 2019 году  Грег Беннон, директор отдела автомобильных технологий и связей с промышленностью в своем заявлении отметил, что «ААА неоднократно обнаруживала, что системы ADAS действуют непоследовательно, особенно в сценариях из реальной жизни». Также он отметил, что «производителям следует работать над надежностью своих разработок, в том числе совершенствовать системы контроля полосы движения, а также поработать над системами экстренного оповещения». Напомним, в 2021 году в России заработают коммерческие беспилотные такси и беспилотные грузовые перевозки, а уже к 2025 году — беспилотные дроны-такси, об этом рассказал старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем на презентации дрона-такси, проведенной на малой спортивной арене спорткомплекса «Лужники». Дрон-такси, способный перевозить двух пассажиров и грузы общим весом до 300 килограммов на расстояние до 100 километров, разработала компания-участник Московского инновационного кластера. Дрон-такси передвигается на электричестве, причем заряда батареи пока хватает примерно на 30 минут.

Грег Беннон, директор отдела автомобильных технологий и связей с промышленностью в своем заявлении отметил, что «ААА неоднократно обнаруживала, что системы ADAS действуют непоследовательно, особенно в сценариях из реальной жизни». Также он отметил, что «производителям следует работать над надежностью своих разработок, в том числе совершенствовать системы контроля полосы движения, а также поработать над системами экстренного оповещения». Напомним, в 2021 году в России заработают коммерческие беспилотные такси и беспилотные грузовые перевозки, а уже к 2025 году — беспилотные дроны-такси, об этом рассказал старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем на презентации дрона-такси, проведенной на малой спортивной арене спорткомплекса «Лужники». Дрон-такси, способный перевозить двух пассажиров и грузы общим весом до 300 килограммов на расстояние до 100 километров, разработала компания-участник Московского инновационного кластера. Дрон-такси передвигается на электричестве, причем заряда батареи пока хватает примерно на 30 минут.

Александр Стуглев, директор фонда Росконгресс, отметил важность устранения неясности в сфере индивидуально-технического творчества: «Эта тема является важной и актуальной для России. Те разработки изобретателей и инженеров, которые рождались в гаражах в советское время, находили своих почитателей и последователей. Это был тот опыт, который стоит использовать в современной экономике. Потенциал у этой отрасли огромный: это и инновации, и частные инициативы, и занятость населения, и рост экономики, и научно-техническое творчество. С современными возможностями автомобильной индустрии эта сфера превратилась в настоящее творческое ядро. Сегодня становится очевидно, что автомобильное и гаражное творчество несет в себе цель не только технически реализовать какой-либо проект, но сделать этот проект медийным продуктом и объектом творчества. Оба направления нужны и важны для развития отрасли. В законодательство будет необходимо внести дополнительные определения, необходимые разъяснения, которые позволят инженерам и механикам иметь возможность легализовывать, эксплуатировать и даже продавать такие проекты. Наша цель — сделать законодательство более понятным и применимым».

Александр Стуглев, директор фонда Росконгресс, отметил важность устранения неясности в сфере индивидуально-технического творчества: «Эта тема является важной и актуальной для России. Те разработки изобретателей и инженеров, которые рождались в гаражах в советское время, находили своих почитателей и последователей. Это был тот опыт, который стоит использовать в современной экономике. Потенциал у этой отрасли огромный: это и инновации, и частные инициативы, и занятость населения, и рост экономики, и научно-техническое творчество. С современными возможностями автомобильной индустрии эта сфера превратилась в настоящее творческое ядро. Сегодня становится очевидно, что автомобильное и гаражное творчество несет в себе цель не только технически реализовать какой-либо проект, но сделать этот проект медийным продуктом и объектом творчества. Оба направления нужны и важны для развития отрасли. В законодательство будет необходимо внести дополнительные определения, необходимые разъяснения, которые позволят инженерам и механикам иметь возможность легализовывать, эксплуатировать и даже продавать такие проекты. Наша цель — сделать законодательство более понятным и применимым».  Директор Центра технической экспертизы ФГУП НАМИ Андрей Васильев рассказал, что сегодня легализовать изменение в конструкции автомобиля непросто, и вопрос о разработке отдельного ГОСТа назрел давно: «На сегодняшний день, основным документом, осуществляющим регулирование в рамках внесения изменений в конструкцию автомобиля, является Технический регламент Таможенного союза 018 «о безопасности колесных транспортных средств». В этом документе прописаны основные понятия по внесению изменений в конструкцию. Кроме этого, есть постановление Правительства №415, в котором прописан порядок, процесс регистрации изменений в конструкцию автомобиля, требования к испытательным лабораториям, порядок получения документов и процесс легализации. Сегодня идет процесс разработки ГОСТа по внесению изменений в конструкцию, где будут описаны методики проведения тех или иных внесений изменений. Легализовать переделанные транспортные средства можно и сейчас. Для этого существует довольно сложная процедура: заявитель вносит изменения в конструкцию, получает разрешение о внесении изменений от ГАИ, отдает автомобиль в испытательную лабораторию, которая акредитована на ГОСТ 33670 в соответствии с Постановлением №415 и при положительных испытаниях возвращается в ГАИ. Мы проанализируем все нормативные акты, чтобы точечно вносить изменения. Мы подтверждаем свое участие, как технических экспертов, в рабочей группе».

Директор Центра технической экспертизы ФГУП НАМИ Андрей Васильев рассказал, что сегодня легализовать изменение в конструкции автомобиля непросто, и вопрос о разработке отдельного ГОСТа назрел давно: «На сегодняшний день, основным документом, осуществляющим регулирование в рамках внесения изменений в конструкцию автомобиля, является Технический регламент Таможенного союза 018 «о безопасности колесных транспортных средств». В этом документе прописаны основные понятия по внесению изменений в конструкцию. Кроме этого, есть постановление Правительства №415, в котором прописан порядок, процесс регистрации изменений в конструкцию автомобиля, требования к испытательным лабораториям, порядок получения документов и процесс легализации. Сегодня идет процесс разработки ГОСТа по внесению изменений в конструкцию, где будут описаны методики проведения тех или иных внесений изменений. Легализовать переделанные транспортные средства можно и сейчас. Для этого существует довольно сложная процедура: заявитель вносит изменения в конструкцию, получает разрешение о внесении изменений от ГАИ, отдает автомобиль в испытательную лабораторию, которая акредитована на ГОСТ 33670 в соответствии с Постановлением №415 и при положительных испытаниях возвращается в ГАИ. Мы проанализируем все нормативные акты, чтобы точечно вносить изменения. Мы подтверждаем свое участие, как технических экспертов, в рабочей группе».  Заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов также считает, что отсутствие регулирования в области кастомизации автомобилей следует устранить: «Наша задача — создать консенсусный документ, позволяющий «придержать» эту отрасль, а с другой стороны — установить понятную прозрачную процедуру, которая позволит нам говорит на одном языке с представителями отраслевого сообщества. Такие автомобили при базом уровне безопасности подлежат и сертификации и последующей эксплуатации. Должен быть разработан отдельный стандарт на автомобильную технику или колесно-транспортное средство, являющееся результатом индивидуально-технического творчества. Базовой площадкой для разработки регламента, технической группой, станет комитет классических автомобилей «Российской автомобильной федерации».

Заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов также считает, что отсутствие регулирования в области кастомизации автомобилей следует устранить: «Наша задача — создать консенсусный документ, позволяющий «придержать» эту отрасль, а с другой стороны — установить понятную прозрачную процедуру, которая позволит нам говорит на одном языке с представителями отраслевого сообщества. Такие автомобили при базом уровне безопасности подлежат и сертификации и последующей эксплуатации. Должен быть разработан отдельный стандарт на автомобильную технику или колесно-транспортное средство, являющееся результатом индивидуально-технического творчества. Базовой площадкой для разработки регламента, технической группой, станет комитет классических автомобилей «Российской автомобильной федерации».

Ярослав Хуторной, инженер центра компетенций Национальной технологической инициативы по направлению «Новые производственные технологии» на базе Института передовых производственных технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, рассказал про использование радарных и оптических технологий для автоматического определения пространственного положения комплекса фотофиксации нарушений правил дорожного движения:

Ярослав Хуторной, инженер центра компетенций Национальной технологической инициативы по направлению «Новые производственные технологии» на базе Института передовых производственных технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, рассказал про использование радарных и оптических технологий для автоматического определения пространственного положения комплекса фотофиксации нарушений правил дорожного движения: