Первые по-настоящему беспилотные автомобили — без контроля со стороны инженера-испытателя на водительском сиденье — появятся на улицах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов уже в этом году. Это предусматривает подготовленный Минтрансом правительственный план по развитию высокоавтоматизированного транспорта. Одновременно предстоит разработать и принять нормативные акты, определяющие предельные тарифы ОСАГО, периодичность прохождения техосмотра, штрафы для нового вида транспорта. Одним из «дискуссионных» остается вопрос, кто будет нести ответственность в случае, если беспилотный транспорт нарушит правила дорожного движения или станет виновником дорожно-транспортного происшествия.

Илья Анисимов, эксперт Федерального реестра экспертов Минобрнауки РФ направления «Транспортные и космические системы», к.т.н., рассказал, каким видит внедрение беспилотного транспорта в городе: «Сейчас технологи беспилотного управления шагнули далеко вперед, но пока это обособленные автомобили, которые опираются на себя, на те датчики, которыми они оборудованы. Большой скачок произойдет тогда, когда будет создана и внедрена интеллектуальная транспортная система, связывающая беспилотный транспорт и инфраструктуру. Если говорить о внедрении беспилотного такси к 2024 году, то я не уверен, что это будет такси в прямом смысле слова, а скорее — экспериментальные единицы. На сегодняшний день и технологии и инфраструктура готовы к внедрению, большим вопросом остаётся законодательство, которое должно определить зоны ответственности. Есть два ключевых момента: кто несет ответственность за ДТП и, каким образом будут внедряться беспилотные транспортные средства».

Илья Анисимов, эксперт Федерального реестра экспертов Минобрнауки РФ направления «Транспортные и космические системы», к.т.н., рассказал, каким видит внедрение беспилотного транспорта в городе: «Сейчас технологи беспилотного управления шагнули далеко вперед, но пока это обособленные автомобили, которые опираются на себя, на те датчики, которыми они оборудованы. Большой скачок произойдет тогда, когда будет создана и внедрена интеллектуальная транспортная система, связывающая беспилотный транспорт и инфраструктуру. Если говорить о внедрении беспилотного такси к 2024 году, то я не уверен, что это будет такси в прямом смысле слова, а скорее — экспериментальные единицы. На сегодняшний день и технологии и инфраструктура готовы к внедрению, большим вопросом остаётся законодательство, которое должно определить зоны ответственности. Есть два ключевых момента: кто несет ответственность за ДТП и, каким образом будут внедряться беспилотные транспортные средства».

Юрий Минкин, руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitivе Pilot компании Cognitive Technologies, считает, что инфраструктура не является обязательным атрибутом развития беспилотных технологий: «Самое важное — это умный автомобиль. Умная дорога имеет право на жизнь как некоторый вспомогательный источник информации, но не то, что необходимо для работы. Главный вопрос — это финансы и технологическая сложность. Сделать умную дорогу даже в пределах одного города — это уже огромные затраты, причём и на создание, и на поддержку. Второй момент — отсутствие гарантированного способа доставки информации на борт. Существующие мобильные сети — это, по сути, радиоканал. Радиоканал не гарантирует доставку сообщения на подвижный объект. Могут быть помехи разного рода, есть зоны, где связь не работает. И даже переход с 4G на 5G не решает эту проблему. В городских условиях проблема ещё и в пробках. Будут ситуации, когда много устройств подключается к одной вышке связи, канал перегружается. Поэтому такая инфраструктура не может быть необходимой частью. Безусловно, это полезно: с борта автомобиля может быть, например, не всё видно. Для принятия решения у автомобиля есть доля секунды, и любая дополнительная информация здесь не лишняя. Хорошо, когда есть, скажем, датчики в светофорах, которые передают информацию в единый центр и он посылает её автомобилям. Но это не является необходимым элементом».

Юрий Минкин, руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitivе Pilot компании Cognitive Technologies, считает, что инфраструктура не является обязательным атрибутом развития беспилотных технологий: «Самое важное — это умный автомобиль. Умная дорога имеет право на жизнь как некоторый вспомогательный источник информации, но не то, что необходимо для работы. Главный вопрос — это финансы и технологическая сложность. Сделать умную дорогу даже в пределах одного города — это уже огромные затраты, причём и на создание, и на поддержку. Второй момент — отсутствие гарантированного способа доставки информации на борт. Существующие мобильные сети — это, по сути, радиоканал. Радиоканал не гарантирует доставку сообщения на подвижный объект. Могут быть помехи разного рода, есть зоны, где связь не работает. И даже переход с 4G на 5G не решает эту проблему. В городских условиях проблема ещё и в пробках. Будут ситуации, когда много устройств подключается к одной вышке связи, канал перегружается. Поэтому такая инфраструктура не может быть необходимой частью. Безусловно, это полезно: с борта автомобиля может быть, например, не всё видно. Для принятия решения у автомобиля есть доля секунды, и любая дополнительная информация здесь не лишняя. Хорошо, когда есть, скажем, датчики в светофорах, которые передают информацию в единый центр и он посылает её автомобилям. Но это не является необходимым элементом».

Евгений Павленко, Доцент института кибербезопасности и защиты информации СПбПУ, подчеркивает, что говорить о внедрении беспилотного транспорта на дороги общего пользования пока преждевременно, ведь помимо нерешенных юридических аспектов, существует и ряд технических ограничений и рисков, которые могут вылиться в катастрофу: «Говорить о высокой безопасности беспилотных автомобилей несколько преждевременно. Несмотря на то что механизмы искусственного интеллекта являются мощным инструментом для решения различных задач распознавания образов, классификации, предсказания — они также могут быть несовершенны с точки зрения информационной безопасности. Уязвимости крайне сложно обнаружить, при этом они могут быть абсолютно разноплановыми — либо обучающая выборка была плохо составлена, либо выбрана не самая удачная архитектура искусственной нейронной сети. Проблема в том, что на данный момент отсутствует методология верификации безопасности систем искусственного интеллекта. Поэтому, на мой взгляд, торопиться внедрять технологию в российские города не стоит. Чем больше «точек влияния» на беспилотный автомобиль, тем больше векторов атак может реализовать злоумышленник. В случае с беспилотным автомобилем, взаимодействующим с дорожной инфраструктурой, возможны атаки, направленные на вызов некорректного поведения путём подмены данных от дорожных датчиков. Однако те же вопросы надёжности и безопасности актуальны и для автономных беспилотников. Если механизм искусственного интеллекта, лежащий в основе автомобиля, обладает большим числом уязвимостей, то последствия атак могут быть даже более опасными».

Евгений Павленко, Доцент института кибербезопасности и защиты информации СПбПУ, подчеркивает, что говорить о внедрении беспилотного транспорта на дороги общего пользования пока преждевременно, ведь помимо нерешенных юридических аспектов, существует и ряд технических ограничений и рисков, которые могут вылиться в катастрофу: «Говорить о высокой безопасности беспилотных автомобилей несколько преждевременно. Несмотря на то что механизмы искусственного интеллекта являются мощным инструментом для решения различных задач распознавания образов, классификации, предсказания — они также могут быть несовершенны с точки зрения информационной безопасности. Уязвимости крайне сложно обнаружить, при этом они могут быть абсолютно разноплановыми — либо обучающая выборка была плохо составлена, либо выбрана не самая удачная архитектура искусственной нейронной сети. Проблема в том, что на данный момент отсутствует методология верификации безопасности систем искусственного интеллекта. Поэтому, на мой взгляд, торопиться внедрять технологию в российские города не стоит. Чем больше «точек влияния» на беспилотный автомобиль, тем больше векторов атак может реализовать злоумышленник. В случае с беспилотным автомобилем, взаимодействующим с дорожной инфраструктурой, возможны атаки, направленные на вызов некорректного поведения путём подмены данных от дорожных датчиков. Однако те же вопросы надёжности и безопасности актуальны и для автономных беспилотников. Если механизм искусственного интеллекта, лежащий в основе автомобиля, обладает большим числом уязвимостей, то последствия атак могут быть даже более опасными». Беспилотные автомобили в 2020 году были одним из наиболее заметных технологических направлений, однако несмотря на активное развитие и тестирование, массово пока так и не выехали на дороги общего пользования — по крайней мере, в России. В целом по миру аналитики прогнозируют рост сегмента беспилотного транспорта, однако горизонт этих прогнозов как правило достаточно далек. Например, в исследовании Markets and Markets говорится, что объем мирового рынка наземного беспилотного транспорта вырастет с $2,3 млрд в 2020 году до $4,5 млрд к 2030-му.

Об основных предложениях Программы развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры рассказал начальник отдела департамента секторов экономики Минэкономразвития Рустам Абульмамбетов:

Об основных предложениях Программы развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры рассказал начальник отдела департамента секторов экономики Минэкономразвития Рустам Абульмамбетов:

26 марта в Москве состоялось расширенное заседание коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и Общественного совета при Росморречфлоте. Мероприятие прошло под председательством руководителя Росморречфлота Андрея Васильевича Лаврищева, который выступил со вступительным словом и рассказал об основных итогах деятельности морского и внутреннего водного транспорта в прошлом году и о задачах в 2021: «Существенное влияние на отрасль в минувшем году оказало снижение производственной активности компаний и падение мировых рынков сырья в условиях распространение новой коронавирусной инфекции. При этом перевозки пассажиров внутренним водным транспортом сократились по сравнению с 2019 годом на 30%, а падение перевозок пассажиров по туристским маршрутам составило почти 75%. Правительством Российской Федерации был разработан комплекс системных и отраслевых мер государственной поддержки финансового и нефинансового характера. В 2020 году деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта включена в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики. В результате суммарный объем мер поддержки для организаций отрасли составил более 3 млрд рублей. В 2020 году был разработан и утвержден ведомственный план цифровой трансформации федерального агентства морского и речного транспорта. В этом году буду развернуты работы по созданию и совершенствованию информационного обеспечения, предоставления государственных услуг в цифровом формате, создания ведомственного ситуационного центра, внедрение алгоритмов искусственного интеллекта в деятельность систем управления движением судов. Еще одной связанной темой с цифровизацией является автономное судовождение. В 2020 году стартовал эксперимент по испытанию таких автономных судов, создана тестовая акватория на Ниве и Ладожском озере, — сказал Андрей Васильевич. —«В 2021 году Росморречфлоту и подведомственным организациям надлежит продолжить работу по достижению ключевых целей, обозначенных в проекте публичной декларации Росморречфлота. В этом году будут проводиться работа по актуализации и продлению транспортной стратегии до 2035 года. Основное направление деятельности в 2021 году мы видим в реализации комплексного плана и других стратегических задач, определяемых Правительством. Критически важные объекты 2021 года — Багаевский гидроузел, Городецкий гидроузел, строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Камчатском крае».

26 марта в Москве состоялось расширенное заседание коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и Общественного совета при Росморречфлоте. Мероприятие прошло под председательством руководителя Росморречфлота Андрея Васильевича Лаврищева, который выступил со вступительным словом и рассказал об основных итогах деятельности морского и внутреннего водного транспорта в прошлом году и о задачах в 2021: «Существенное влияние на отрасль в минувшем году оказало снижение производственной активности компаний и падение мировых рынков сырья в условиях распространение новой коронавирусной инфекции. При этом перевозки пассажиров внутренним водным транспортом сократились по сравнению с 2019 годом на 30%, а падение перевозок пассажиров по туристским маршрутам составило почти 75%. Правительством Российской Федерации был разработан комплекс системных и отраслевых мер государственной поддержки финансового и нефинансового характера. В 2020 году деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта включена в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики. В результате суммарный объем мер поддержки для организаций отрасли составил более 3 млрд рублей. В 2020 году был разработан и утвержден ведомственный план цифровой трансформации федерального агентства морского и речного транспорта. В этом году буду развернуты работы по созданию и совершенствованию информационного обеспечения, предоставления государственных услуг в цифровом формате, создания ведомственного ситуационного центра, внедрение алгоритмов искусственного интеллекта в деятельность систем управления движением судов. Еще одной связанной темой с цифровизацией является автономное судовождение. В 2020 году стартовал эксперимент по испытанию таких автономных судов, создана тестовая акватория на Ниве и Ладожском озере, — сказал Андрей Васильевич. —«В 2021 году Росморречфлоту и подведомственным организациям надлежит продолжить работу по достижению ключевых целей, обозначенных в проекте публичной декларации Росморречфлота. В этом году будут проводиться работа по актуализации и продлению транспортной стратегии до 2035 года. Основное направление деятельности в 2021 году мы видим в реализации комплексного плана и других стратегических задач, определяемых Правительством. Критически важные объекты 2021 года — Багаевский гидроузел, Городецкий гидроузел, строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Камчатском крае».  В последовавшей за докладом Андрея Лаврищева дискуссии прозвучали предложения, направленные на повышение конкурентоспособности отечественного флота. Также заместитель руководителя Росморречфлота Захарий Джиоев проинформировал участников заседания о рассмотрении проекта Транспортной стратегии РФ на период до 2035 года в части компетенции Росморречфлота. К 2035 году мощности морских портов РФ, согласно проекту новой транспортной стратегии, должны вырасти на 68%, до 1,9 млрд тонн в год, рассказал заместитель главы Росморречфлота Захарий Джиоев. На начало 2020 года мощности составляли 1,13 млрд тонн. «Цифры кажутся достаточно впечатляющими, но, если посмотреть в ретроспективе, такой же рост перевалки морские порты показали с 2010 года, то есть задача вполне реальная», — отметил чиновник. Также по словам Захария Джиоева, в новой транспортной стратегии предполагается определить единую опорную сеть инфраструктуры как для морского, так и для внутреннего водного транспорта по аналогии с тем, как это определено для автодорог. В нее войдут 33 морских порта и около 50 тыс. км внутренних водных путей. Опорная сеть морских портов основывается на двух принципах: морских портах, обеспечивающих экспортно-импортный потенциал РФ (17 объектов), и портах, обеспечивающих социально значимые функции, в том числе на тех территориях, где отсутствует автомобильная и железнодорожная инфраструктура, а также где осуществляется северный завоз (16 объектов). Предполагается, что именно объекты опорной сети будут в первую очередь получать финансирование. В частности, речь идет об улучшении характеристик уже включенных в опорную сеть около 15 тыс. км внутренних водных путей, «где есть заинтересованность и востребованность со стороны судоходных компаний».

В последовавшей за докладом Андрея Лаврищева дискуссии прозвучали предложения, направленные на повышение конкурентоспособности отечественного флота. Также заместитель руководителя Росморречфлота Захарий Джиоев проинформировал участников заседания о рассмотрении проекта Транспортной стратегии РФ на период до 2035 года в части компетенции Росморречфлота. К 2035 году мощности морских портов РФ, согласно проекту новой транспортной стратегии, должны вырасти на 68%, до 1,9 млрд тонн в год, рассказал заместитель главы Росморречфлота Захарий Джиоев. На начало 2020 года мощности составляли 1,13 млрд тонн. «Цифры кажутся достаточно впечатляющими, но, если посмотреть в ретроспективе, такой же рост перевалки морские порты показали с 2010 года, то есть задача вполне реальная», — отметил чиновник. Также по словам Захария Джиоева, в новой транспортной стратегии предполагается определить единую опорную сеть инфраструктуры как для морского, так и для внутреннего водного транспорта по аналогии с тем, как это определено для автодорог. В нее войдут 33 морских порта и около 50 тыс. км внутренних водных путей. Опорная сеть морских портов основывается на двух принципах: морских портах, обеспечивающих экспортно-импортный потенциал РФ (17 объектов), и портах, обеспечивающих социально значимые функции, в том числе на тех территориях, где отсутствует автомобильная и железнодорожная инфраструктура, а также где осуществляется северный завоз (16 объектов). Предполагается, что именно объекты опорной сети будут в первую очередь получать финансирование. В частности, речь идет об улучшении характеристик уже включенных в опорную сеть около 15 тыс. км внутренних водных путей, «где есть заинтересованность и востребованность со стороны судоходных компаний». Также в рамках заседания прошла церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Лидер отрасли». По итогам 2020 года экспертная комиссия Росморречфлота признала ПАО «Совкомфлот» победителем в номинации «Судоходная компания, осуществляющая морские грузовые наливные перевозки». В ходе своего выступления на Коллегии генеральный директор – председатель Правления ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонковидов особо отметил работу компании по расширению периода транзитной навигации в акватории Северного морского пути, а также по повышению экологической безопасности и энергоэффективности флота.

Также в рамках заседания прошла церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Лидер отрасли». По итогам 2020 года экспертная комиссия Росморречфлота признала ПАО «Совкомфлот» победителем в номинации «Судоходная компания, осуществляющая морские грузовые наливные перевозки». В ходе своего выступления на Коллегии генеральный директор – председатель Правления ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонковидов особо отметил работу компании по расширению периода транзитной навигации в акватории Северного морского пути, а также по повышению экологической безопасности и энергоэффективности флота. «Все суда, заказанные «Совкомфлотом» в 2020 году, предусматривают возможность использования наиболее экологически чистого из коммерчески и технически доступных на сегодняшний день видов топлива – СПГ. При этом компания продолжает работать над расширением географии бункеровок СПГ: две недели назад «Проспект Гагарина» выполнил у Мыса Канаверал первую в США бункеровку танкера «Афрамакс» СПГ-топливом, несколько дней назад другой танкер «зеленой серии» СКФ, «Ломоносовский проспект», положил начало операциям по СПГ-бункеровке в порту Гибралтар. Обе эти бункеровки прошли успешно и были реализованы в партнерстве с концерном Shell. Одновременно СКФ совместно с российскими нефтегазовыми компаниями прорабатывает планы по организации СПГ-бункеровок в портах РФ», – подчеркнул Игорь Тонковидов.

«Все суда, заказанные «Совкомфлотом» в 2020 году, предусматривают возможность использования наиболее экологически чистого из коммерчески и технически доступных на сегодняшний день видов топлива – СПГ. При этом компания продолжает работать над расширением географии бункеровок СПГ: две недели назад «Проспект Гагарина» выполнил у Мыса Канаверал первую в США бункеровку танкера «Афрамакс» СПГ-топливом, несколько дней назад другой танкер «зеленой серии» СКФ, «Ломоносовский проспект», положил начало операциям по СПГ-бункеровке в порту Гибралтар. Обе эти бункеровки прошли успешно и были реализованы в партнерстве с концерном Shell. Одновременно СКФ совместно с российскими нефтегазовыми компаниями прорабатывает планы по организации СПГ-бункеровок в портах РФ», – подчеркнул Игорь Тонковидов.

О том, как рассчитывается оценка экономической эффективности инвестиционных проектов железнодорожного транспорта рассказал Рожков Алексей, к.э.н., главный эксперт Центра мониторинга инвестиционных программ и финансового моделирования АО «Институт экономики и развития транспорта»: «Говоря о макроэкономической эффективности железнодорожного транспорта, нельзя не отметить следующие факторы, масштабность реализации которых, обуславливает значительность влияния железных дорог на все отрасли экономики государства. Железнодорожный транспорт обеспечивает ритмичность, безопасность перевозок, при этом не зависит от погодных условий. Вследствие гибкой тарифной политики, а также технологий перевозки грузов для грузоотправителя железнодорожный транспорт является безальтернативным способом перевозки грузов. Высокая степень электрофицированности инфраструктуры позволяет обеспечить высокий уровень экологичности перевозок. Скорость перевозки, которую обеспечивают поезда также является значительным преимуществом перед другими видами транспорта.

О том, как рассчитывается оценка экономической эффективности инвестиционных проектов железнодорожного транспорта рассказал Рожков Алексей, к.э.н., главный эксперт Центра мониторинга инвестиционных программ и финансового моделирования АО «Институт экономики и развития транспорта»: «Говоря о макроэкономической эффективности железнодорожного транспорта, нельзя не отметить следующие факторы, масштабность реализации которых, обуславливает значительность влияния железных дорог на все отрасли экономики государства. Железнодорожный транспорт обеспечивает ритмичность, безопасность перевозок, при этом не зависит от погодных условий. Вследствие гибкой тарифной политики, а также технологий перевозки грузов для грузоотправителя железнодорожный транспорт является безальтернативным способом перевозки грузов. Высокая степень электрофицированности инфраструктуры позволяет обеспечить высокий уровень экологичности перевозок. Скорость перевозки, которую обеспечивают поезда также является значительным преимуществом перед другими видами транспорта.

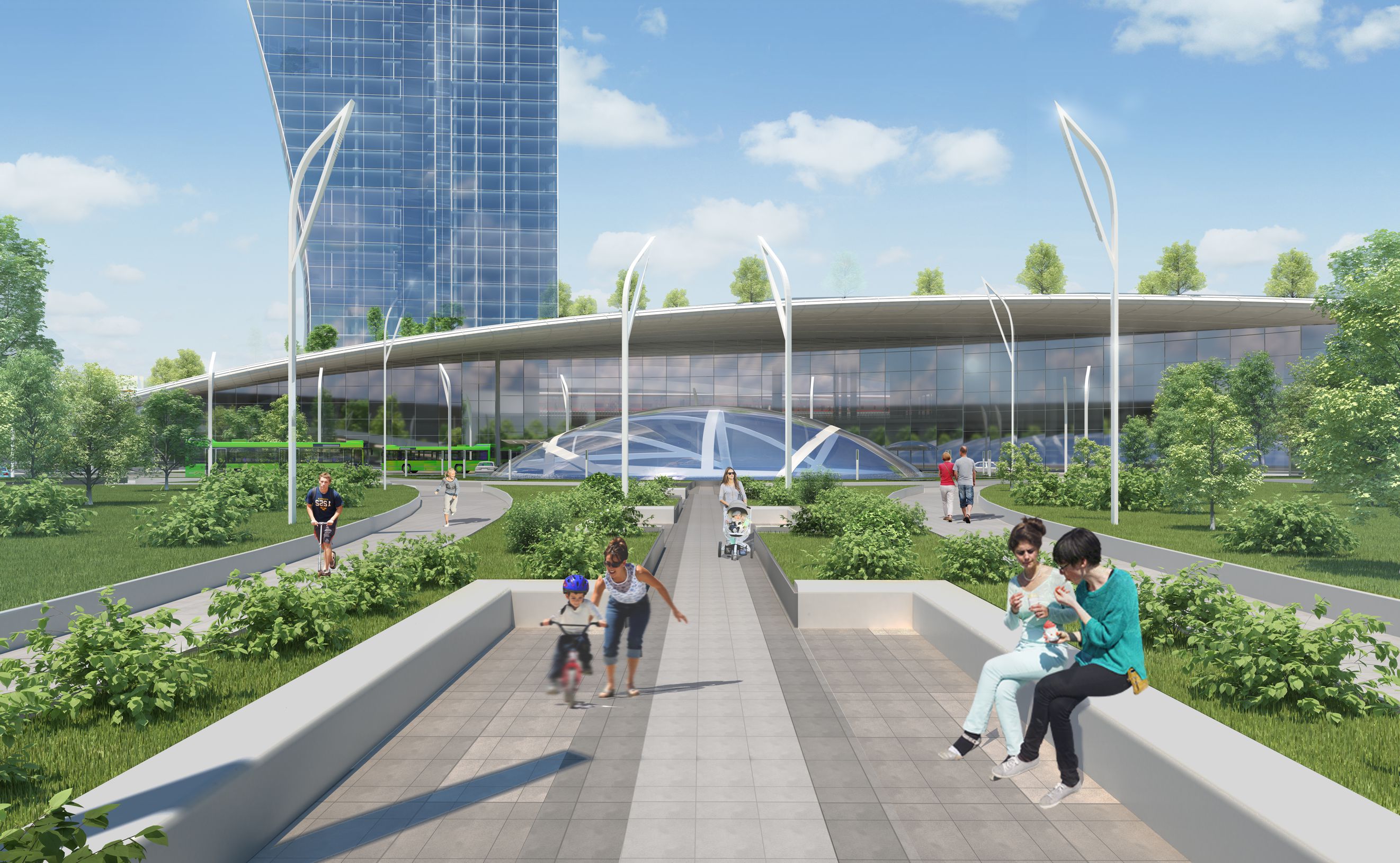

О том, какие задачи ТПУ решает в Москве рассказал заместитель директора по внешним коммуникациям АО «Мосинжпроект» Алексей Расходчиков: «Сама программа транспортно-пересадочных узлов — замыкающая программа транспортного каркаса. В Москве, в основном, строительство дорожных объектов закончено, основные магистрали приведены в порядок, сделаны развязки, а проекты метрополитена и проект по строительству большой кольцевой линии выходят на завершающую фазу. Транспортно-пересадочные узлы должны связать город, обеспечить удобную пересадку, обеспечить качество логистики на всех маршрутах. Это и есть масштабная функция программы ТПУ, однако есть проблемы, с которыми мы сталкиваемся по ходу работы. В самом начале мы столкнулись с тем, что первые ТПУ, построенные в Москве в 2010 году, оказались настолько неудачными, что обернулись митингами жителей, требующих их снести. Было огромное количество возмущений и этот негатив первых неудачных ТПУ лег на всю программу ТПУ. Поэтому нам приходилось думать как не вызвать еще большего протеста населения. Тогда были проведены большие социологические исследования и оказалось, что во многих районах Москвы огромное количество нерешенных проблем. Это были проблемы, накопившиеся за десятилетия. Мы предлагали сделать проект ТПУ не только транспортным, но и социально значимым для района. Проблема ТПУ в том, что это изначально исключительно транспортный проект, рассчитанный на пассажиров, а не на жителей. Мировая практика показывает, что ТПУ — это смешанный объект, которым всегда будут пользоваться транзитные пассажиры и местные жители. В ТПУ появились разные социальные объекты — медпункты, жилье, магазины, офисы и даже театры. Сегодня при планировании есть возможность моделировать потоки ТПУ — входящих и выходящих пассажиров, покупателей и местных жителей. Очень важно эти потоки разграничить и это можно делать на стадии проектирования. К сожалению, даже станции метрополитена не всегда спланированы достаточно удобно, чтобы развести пассажиров. В ТПУ как в транспортном хабе — это очень важный момент. Одна из ошибок при планировании — рассчитывать плотность населения исходя из жителей района. Город — это в первую очередь транзит, постоянная смена людей, быстроменяющийся поток. Сегодня правильно говорить не о жителях, а о пользователях территории в определенные дни, в определенное время. Для расчета пассажиропотока ТПУ мы анализируем данные сотовых операторов, потому что это один из способов выявить количество пользователей, не живущих в районе. При помощи данных можно точно замерять таких пользователей и также мы прорабатываем алгоритм выявления тех, кто эпизодично приехал. Практика показывает, что количество транзитников в ТПУ гораздо больше, чем местных жителей».

О том, какие задачи ТПУ решает в Москве рассказал заместитель директора по внешним коммуникациям АО «Мосинжпроект» Алексей Расходчиков: «Сама программа транспортно-пересадочных узлов — замыкающая программа транспортного каркаса. В Москве, в основном, строительство дорожных объектов закончено, основные магистрали приведены в порядок, сделаны развязки, а проекты метрополитена и проект по строительству большой кольцевой линии выходят на завершающую фазу. Транспортно-пересадочные узлы должны связать город, обеспечить удобную пересадку, обеспечить качество логистики на всех маршрутах. Это и есть масштабная функция программы ТПУ, однако есть проблемы, с которыми мы сталкиваемся по ходу работы. В самом начале мы столкнулись с тем, что первые ТПУ, построенные в Москве в 2010 году, оказались настолько неудачными, что обернулись митингами жителей, требующих их снести. Было огромное количество возмущений и этот негатив первых неудачных ТПУ лег на всю программу ТПУ. Поэтому нам приходилось думать как не вызвать еще большего протеста населения. Тогда были проведены большие социологические исследования и оказалось, что во многих районах Москвы огромное количество нерешенных проблем. Это были проблемы, накопившиеся за десятилетия. Мы предлагали сделать проект ТПУ не только транспортным, но и социально значимым для района. Проблема ТПУ в том, что это изначально исключительно транспортный проект, рассчитанный на пассажиров, а не на жителей. Мировая практика показывает, что ТПУ — это смешанный объект, которым всегда будут пользоваться транзитные пассажиры и местные жители. В ТПУ появились разные социальные объекты — медпункты, жилье, магазины, офисы и даже театры. Сегодня при планировании есть возможность моделировать потоки ТПУ — входящих и выходящих пассажиров, покупателей и местных жителей. Очень важно эти потоки разграничить и это можно делать на стадии проектирования. К сожалению, даже станции метрополитена не всегда спланированы достаточно удобно, чтобы развести пассажиров. В ТПУ как в транспортном хабе — это очень важный момент. Одна из ошибок при планировании — рассчитывать плотность населения исходя из жителей района. Город — это в первую очередь транзит, постоянная смена людей, быстроменяющийся поток. Сегодня правильно говорить не о жителях, а о пользователях территории в определенные дни, в определенное время. Для расчета пассажиропотока ТПУ мы анализируем данные сотовых операторов, потому что это один из способов выявить количество пользователей, не живущих в районе. При помощи данных можно точно замерять таких пользователей и также мы прорабатываем алгоритм выявления тех, кто эпизодично приехал. Практика показывает, что количество транзитников в ТПУ гораздо больше, чем местных жителей».

Магомед Колгаев, руководитель направления шеринга при Департаменте транспорта и развития транспортной инфраструктуры города Москвы, рассказал о перспективах развития рынка аренды электросамокатов в столице: «При обсуждении развития рынка необходимо исходить из трех ключевых факторов — равномерность количества самокатов по городу, достаточное количество инфраструктуры, велопарковок и установленные правила пользования средствами индивидуальной мобильности. Исходя из плотности населения и площади Москвы, максимальное количество самокатов для города — 35-55 тысяч. В кикшеринге ниже порог входа, точка входа дешевле, проще и не требует опыта вождения как в каршеринге. Такая отметка в 55 тысяч-максимум определяется для того, чтобы соблюсти баланс интересов граждан»

Магомед Колгаев, руководитель направления шеринга при Департаменте транспорта и развития транспортной инфраструктуры города Москвы, рассказал о перспективах развития рынка аренды электросамокатов в столице: «При обсуждении развития рынка необходимо исходить из трех ключевых факторов — равномерность количества самокатов по городу, достаточное количество инфраструктуры, велопарковок и установленные правила пользования средствами индивидуальной мобильности. Исходя из плотности населения и площади Москвы, максимальное количество самокатов для города — 35-55 тысяч. В кикшеринге ниже порог входа, точка входа дешевле, проще и не требует опыта вождения как в каршеринге. Такая отметка в 55 тысяч-максимум определяется для того, чтобы соблюсти баланс интересов граждан»