МЧС России разработало проект нового свода правил с требованиями к парковкам, в котором разрешит устанавливать на подземных автостоянках оборудование для зарядки электромобилей, что было запрещено с 2013 года. В министерстве пояснили, что намерение исключить этот запрет связано с тем, что «электромобили пользуются спросом у населения, их эксплуатация требует обеспечения вопросов безопасности». О перспективах и необходимости развития зарядной инфраструктуры говорят в последнее время как представители государственных органов власти, так и владельцы электротранспорта. Однако мнение бизнеса по данному вопросу остается нерушимым : нет спроса — нет инфраструктуры.

Елена Алихановна, руководитель отдела имущественных отношений ООО»Шелл нефть» рассказала о тенденциях развития электрозарядной инфраструктуры в России на опыте компании: «В рамках глобальной стратегии, которая была определена несколько лет назад, розничный рынок топлива определил для себя 5 приоритетов, в рамках которых — зеленая повестка и вопросы экологии. К 2025 году 25% дохода от всей розничной деятельности компания «Шелл» должна получать от зеленых источников энергии. Это амбициозная повестка и глобально, вне зависимости от темпов России, она будет выполнена.

Елена Алихановна, руководитель отдела имущественных отношений ООО»Шелл нефть» рассказала о тенденциях развития электрозарядной инфраструктуры в России на опыте компании: «В рамках глобальной стратегии, которая была определена несколько лет назад, розничный рынок топлива определил для себя 5 приоритетов, в рамках которых — зеленая повестка и вопросы экологии. К 2025 году 25% дохода от всей розничной деятельности компания «Шелл» должна получать от зеленых источников энергии. Это амбициозная повестка и глобально, вне зависимости от темпов России, она будет выполнена.

Россия старается не отставать. В конце 2020 года в Адыгее запустились первые АЗС, оборудованные солнечными батареями, а также станции сжиженного природного газа, которые также появились в Южном федеральном округе. Но в России самой первой инициативой в рамках экологической повестки были как раз электрозарядные станции. В 2015 году, когда вышло Постановление Правительства № 890 о том, что АЗС должны быть экипированы электрозарядными станциями, мы восприняли этот факт очень позитивно и решили протестировать решение. Была сформирована локальная стратегия, которая называлась «Путешествие из Петербурга в Москву». Мы выбрали 4 локации на трассе Москва-Санкт-Петербург и установили на тот момент быстрые электрозарядки — по 50 кВт мощности. Изначально это для нас была некоммерческая история, а скорее — проба пера, попытка понять сегмент. После этого эксперимента мы установили еще одну зарядную станцию на МКАД в Москве и одну на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. На этом мы остановились и решили понаблюдать. В настоящий момент мы понимаем, что столкнулись с рядом проблем, которые заставляют притормозить это направление.

Мы провели исследования восприятия клиентов зарядной инфраструктуры и выявили интересные факторы. Факторами за владение электротранспортом оказались более дешевая эксплуатация, преимущества городской эксплуатации, налоговые льготы и уникальный личный опыт. Факторы против — это ограниченная инфраструктура, ограниченный выбор моделей электротранспорта, высокая стоимость и необходимость перестройки поведенческих привычек. Сегодня клиентов уже не устраивает 50 кВт зарядка, так называемая «быстрая». Они хотят супер быструю, никто не хочет тратить 30 минут на подзарядку — особенно сильно это касается коммерческих клиентов таких как каршеринг и такси. К тому же, раз уж клиент вынужден ждать на АЗС какое-то время, ему необходимы дополнительные сервисы — кафе, интернет, туалет.

Можно сказать, что основными «стоперами» развития электрозарядок в сети АЗС «Шелл» является отсутствие коммерции для крупного бизнеса. Инвестиции в установку даже одной электрозарядки со всей инфраструктурой весьма существенны и особенно непредсказуемы с точки зрения электроэнергии. Иногда провести дополнительные 50 кВт стоит очень дорого, а клиентов пока мало. Это маркетинговый ход и pr участие, которое не может быть продолжено. Для того, чтобы выйти на уровень безубыточности, количество клиентов должно возрасти в 50 раз. Несмотря на нашу активную работу с Россетти и их помощь, не всегда мы можем получить дополнительную мощность — это существенная проблема. Еще одной проблемой является скорость изменения технологий. Когда мы устанавливали электрозарядку на 50 кВт — мы были первыми, а сегодня это уже никому не нужно. Все говорят о необходимой мощности в 150-350 кВт. На данный момент мы не хотим устанавливать то, что уже по опросам не привлекает клиентов, и уже завтра будет совсем неактуально. Вопрос смены технологии глобально прослеживается, и коллеги по всему миру обращают на это внимание. Ко всему прочему, это высокие вложения в IT-софт. Сегодня недостаточно купить электрозарядку — необходим и доступ к данным, чтобы в дальнейшем работать с клиентской базой. Для этого нужно подключать зарядку к кассовым системам, к системам управления — чаще всего эта услуга недоступна у поставщиков электрозарядок и ее приходится разрабатывать самостоятельно, а с учетом неразвитого рынка это слишком затратно. Пока мы видим скромный прогноз отрасли для коммерциализации электрозарядной инфраструктуры. Тот объем электротранспорта, который есть сейчас, не дает прогнозировать масштабный рост инфраструктуры, но мы с надеждой смотрим на сектор каршеринга и такси, локальные инициативы, которые позволят увеличить количество клиентов. 2021 год будет годом выжидания и анализа того, что будет происходить с индустрией».

Отметим, что 23 марта стало известно — концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) запустит первое в России серийное производство ультрабыстрых зарядных станций для общественного электротранспорта. «Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил «Государственному рязанскому приборному заводу» заем на 225 млн рублей по специальной программе «Конверсия» для диверсификации производства предприятиями. С помощью займа ФРП завод начнет выпускать высокотехнологичную гражданскую продукцию — ультрабыстрые зарядные станции для электротранспорта», — сказал директор фонда развития промышленности Роман Петруца. По его словам, устройства отличаются повышенной скоростью работы, их стоимость на 20% ниже импортных аналогов. Новые ультрабыстрые зарядки можно использовать для зарядки электробусов и электромобилей. По производительности они более чем в 10 раз превосходят аналоги, представленные на российском рынке. Общий бюджет проекта превысит 295 млн рублей.

Читайте далее:

Александр Афанасьев, руководитель внутреннего консалтинга Транспортного комплекса Москвы Департамента транспорта Москвы, рассказал в чем преимущество умных перекрестков и какие технологии считаются самыми удачными: «Традиционная работа светофорных объектов в режиме фиксированных фаз не соответствует современным требованиям организации дорожного движения и провоцирует ряд негативных эффектов для всех участников движения: пешеходов, общественного и личного транспорта. Когда мы говорим о негативных эффектах, то это прежде всего длительное ожидание пешеходной фазы, которая провоцирует переход на красный свет, для общественного транспорта — несоблюдение интервалов движения и снижение объемов пассажироперевозки, а для личного — наличие пустых «фаз» при низкой нагрузке и снижение пропускной способности из-за неоптимального использования зеленого сигнала. Мы поняли, что необходимо прийти к адаптивному, умному управлению светофорными объектами. Мы проанализировали, какими инструментами это может быть реализовано и определили, что индуктивный петлевой детектор — оптимальный вариант для адаптивного управления светофорным объектом. Он наиболее точный, не зависит от внешних факторов. Если сделать управление на основе камер, учитывая погодные условия, зимой мы могли бы очень долго ждать включения нужной фазы.

Александр Афанасьев, руководитель внутреннего консалтинга Транспортного комплекса Москвы Департамента транспорта Москвы, рассказал в чем преимущество умных перекрестков и какие технологии считаются самыми удачными: «Традиционная работа светофорных объектов в режиме фиксированных фаз не соответствует современным требованиям организации дорожного движения и провоцирует ряд негативных эффектов для всех участников движения: пешеходов, общественного и личного транспорта. Когда мы говорим о негативных эффектах, то это прежде всего длительное ожидание пешеходной фазы, которая провоцирует переход на красный свет, для общественного транспорта — несоблюдение интервалов движения и снижение объемов пассажироперевозки, а для личного — наличие пустых «фаз» при низкой нагрузке и снижение пропускной способности из-за неоптимального использования зеленого сигнала. Мы поняли, что необходимо прийти к адаптивному, умному управлению светофорными объектами. Мы проанализировали, какими инструментами это может быть реализовано и определили, что индуктивный петлевой детектор — оптимальный вариант для адаптивного управления светофорным объектом. Он наиболее точный, не зависит от внешних факторов. Если сделать управление на основе камер, учитывая погодные условия, зимой мы могли бы очень долго ждать включения нужной фазы.  Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов поделился своим мнением об эффективности автономных умных светофоров: «Пожалуй главным требованием, предъявляемым ко всем транспортным системам городов, является предсказуемость транспортной системы. Предсказуемость для всех участников дорожного движения. И каждый участник дорожного движения при выборе своего маршрута, будь-то водитель автомобиля, пешеход или водитель автобуса, следующего по маршруту, должен знать время реализации своих транспортных корреспонденций или условий выполнения расписания. За этим должна следить интеллектуальная транспортная система, которая работает во всем городе, которая, разумеется, должна иметь системы сбора информации, такие как петлевые датчики. Наличие в системе регулирования автономных светофорных объектов, работающих по своим алгоритмам регулирования, имеющих собственные системы сбора и обработки информации, скорее негативно влияют на предсказуемость и стабильность работы улично-дорожной сети города. Отсутствие координации между двумя рядом расположенными умными светофорами может привести к еще более серьезным задержкам в пути для всех участников дорожного движения. Поэтому автономно работающие светофоры со своими датчиками подсчета интенсивности и скорости автомобильных потоков целесообразно располагать на перифериях городов. Особенно хорошо они работают на участках въездных и вылетных магистралей в город, на границах спальных и промышленных районов, на объездных магистралях. В центре крупных городов целесообразно разрабатывать системы координации групп светофорных объектов, работающих по четким планам координации, синхронизированным друг с другом, а также с расписанием движения городского общественного транспорта общего пользования».

Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов поделился своим мнением об эффективности автономных умных светофоров: «Пожалуй главным требованием, предъявляемым ко всем транспортным системам городов, является предсказуемость транспортной системы. Предсказуемость для всех участников дорожного движения. И каждый участник дорожного движения при выборе своего маршрута, будь-то водитель автомобиля, пешеход или водитель автобуса, следующего по маршруту, должен знать время реализации своих транспортных корреспонденций или условий выполнения расписания. За этим должна следить интеллектуальная транспортная система, которая работает во всем городе, которая, разумеется, должна иметь системы сбора информации, такие как петлевые датчики. Наличие в системе регулирования автономных светофорных объектов, работающих по своим алгоритмам регулирования, имеющих собственные системы сбора и обработки информации, скорее негативно влияют на предсказуемость и стабильность работы улично-дорожной сети города. Отсутствие координации между двумя рядом расположенными умными светофорами может привести к еще более серьезным задержкам в пути для всех участников дорожного движения. Поэтому автономно работающие светофоры со своими датчиками подсчета интенсивности и скорости автомобильных потоков целесообразно располагать на перифериях городов. Особенно хорошо они работают на участках въездных и вылетных магистралей в город, на границах спальных и промышленных районов, на объездных магистралях. В центре крупных городов целесообразно разрабатывать системы координации групп светофорных объектов, работающих по четким планам координации, синхронизированным друг с другом, а также с расписанием движения городского общественного транспорта общего пользования».

Жантемир Тхакахов, главный эксперт по транспортному планированию АО «Группа Систематика» рассказал о роли внедрения и развития интеллектуальных транспортных систем в инфраструктуру современных городов: «Драйверами экономического роста всех стран являются города. Все города на планете вместе взятые составляют менее 2% суши Земли, при этом обеспечивают более 80% мирового ВВП. За счет своего экономического влияния города с каждым днем притягивают к себе все больше и больше людей. К 2050 году в городах будет жить приблизительно 6,5 млрд человек. Конечно, в то время как городское население растет, увеличивается и количество транспорта на дорогах. К примеру, по данным аналитической компании Navigant research на планете сейчас насчитывается около 1,2 млрд автомобилей. При этом преимущественная часть от общего числа зарегистрированных единиц техники концентрируется в городах. К 2040 году ожидается рост до 33% — до 1,6 млрд. Транспортная и городская инфраструктура изначально не была готова к таким стремительным темпам урбанизации, поэтому пропускная способность дорог не справляется с такими объемами. Пандемия COVID-19 сильно отразилась на ситуации на дороге. Из соображений личной безопасности люди стали реже использовать общественный транспорт, несмотря на все меры, которые предпринимают власти. По некоторым оценкам, пандемия отбросила нас на многие годы назад в вопросе отношения людей к городскому и личному транспорту. Как показывает исследование компании Ipsos, желание людей пересесть на личный автомобиль заметно прибавилось. Также пандемия повлияла на рост желающих приобрести автомобили. Таким образом, перед городами возникает острая необходимость в решении транспортных проблем. Одной из основных идей по решению проблем было увеличение пропускной способности дорожной инфраструктуры за счет строительства новых дорог и расширения существующих. Но опыт крупнейших городов в мире показал, что надеяться на строительство большего количества дорог нельзя — этот способ не является решением проблемы, а скорее наоборот, усугубляет ситуацию. Это классический пример индуцированного спроса. К тому же, не всегда и не везде есть возможность построить новые дороги ввиду плотной городской застройки. В любом случае, расширять дорожную инфраструктуру бесконечно невозможно. Здесь необходимо принятие более эффективных способов решения. Опыт стран с высоким уровнем автомобилизации показывает, что развитие автоматизированных систем управления, которые составляют ядро транспортного комплекса, в современных условиях крупных городов является одним из самых эффективных направлений. Использование информационных автоматических управленческих технологий, которые встраиваются в транспортные средства и дорожную инфраструктуру, позволяет городу повысить качество работы общественного транспорта, повысить прозрачность управления им, сократить затраты на содержание и эксплуатацию транспортной инфраструктуры, сократить дорожные заторы, позволяет оперативно реагировать на инциденты и минимизировать негативные последствия ДТП. Как показывает практика, эффективность внедрения ИТС очевидна. В отдельных случаях внедрение ИТС позволяет повысить среднюю скорость движения на 20%, снизить количество дорожно-транспортных происшествий на 10-20%, а на отдельных участках этот показателей составляет около 60%».

Жантемир Тхакахов, главный эксперт по транспортному планированию АО «Группа Систематика» рассказал о роли внедрения и развития интеллектуальных транспортных систем в инфраструктуру современных городов: «Драйверами экономического роста всех стран являются города. Все города на планете вместе взятые составляют менее 2% суши Земли, при этом обеспечивают более 80% мирового ВВП. За счет своего экономического влияния города с каждым днем притягивают к себе все больше и больше людей. К 2050 году в городах будет жить приблизительно 6,5 млрд человек. Конечно, в то время как городское население растет, увеличивается и количество транспорта на дорогах. К примеру, по данным аналитической компании Navigant research на планете сейчас насчитывается около 1,2 млрд автомобилей. При этом преимущественная часть от общего числа зарегистрированных единиц техники концентрируется в городах. К 2040 году ожидается рост до 33% — до 1,6 млрд. Транспортная и городская инфраструктура изначально не была готова к таким стремительным темпам урбанизации, поэтому пропускная способность дорог не справляется с такими объемами. Пандемия COVID-19 сильно отразилась на ситуации на дороге. Из соображений личной безопасности люди стали реже использовать общественный транспорт, несмотря на все меры, которые предпринимают власти. По некоторым оценкам, пандемия отбросила нас на многие годы назад в вопросе отношения людей к городскому и личному транспорту. Как показывает исследование компании Ipsos, желание людей пересесть на личный автомобиль заметно прибавилось. Также пандемия повлияла на рост желающих приобрести автомобили. Таким образом, перед городами возникает острая необходимость в решении транспортных проблем. Одной из основных идей по решению проблем было увеличение пропускной способности дорожной инфраструктуры за счет строительства новых дорог и расширения существующих. Но опыт крупнейших городов в мире показал, что надеяться на строительство большего количества дорог нельзя — этот способ не является решением проблемы, а скорее наоборот, усугубляет ситуацию. Это классический пример индуцированного спроса. К тому же, не всегда и не везде есть возможность построить новые дороги ввиду плотной городской застройки. В любом случае, расширять дорожную инфраструктуру бесконечно невозможно. Здесь необходимо принятие более эффективных способов решения. Опыт стран с высоким уровнем автомобилизации показывает, что развитие автоматизированных систем управления, которые составляют ядро транспортного комплекса, в современных условиях крупных городов является одним из самых эффективных направлений. Использование информационных автоматических управленческих технологий, которые встраиваются в транспортные средства и дорожную инфраструктуру, позволяет городу повысить качество работы общественного транспорта, повысить прозрачность управления им, сократить затраты на содержание и эксплуатацию транспортной инфраструктуры, сократить дорожные заторы, позволяет оперативно реагировать на инциденты и минимизировать негативные последствия ДТП. Как показывает практика, эффективность внедрения ИТС очевидна. В отдельных случаях внедрение ИТС позволяет повысить среднюю скорость движения на 20%, снизить количество дорожно-транспортных происшествий на 10-20%, а на отдельных участках этот показателей составляет около 60%».  Кстати, несмотря на неудачу в прошлом году, внедрение интеллектуальной транспортной системы на территории Ростовской агломерации продолжится в этом году. Разработкой и внедрением займутся сотрудники Донского государственного технического университета.

Кстати, несмотря на неудачу в прошлом году, внедрение интеллектуальной транспортной системы на территории Ростовской агломерации продолжится в этом году. Разработкой и внедрением займутся сотрудники Донского государственного технического университета.

Алексей Колин, начальник Научно-образовательного центра «Независимые комплексные транспортные исследования», рассказал, почему строительство ВСМ Москва-Санкт-Петербург по его мнению необходимо: «Неоднократно высказывался скепсис относительного того, зачем нужна ВСМ, если есть сапсан. Во всем мире высокоскоростное сообщение призвано повысить подвижность населения, экономическую активность и снизить нагрузку на авиационный и автомобильный транспорт. При запуске сапсан, как не парадоксально, доля авиации не только не уменьшилась, но и увеличилась. В 2008 году в соотношение железная дорога-авиация, доля авиации составляла 24%, а к 2019 году увеличилась до 33%. Причем, динамика роста наблюдалась во все годы с 2010 по 2019 год. На это есть свои причины. Первое, пропускная способность для поездов сапсан является дефицитной. Время в пути — 3,5 часа и, если быть честными, такое время в пути имеют только два поезда из 14. В пиковые дни все места на поезда сапсан раскупаются. Второе, особенность России состоит в том, что при оценки ВСМ обязательно нужно учитывать объем грузовых перевозок по маршруту. Да, действительно, в центральной европейской части России плотность населения в 2 раза ниже, чем, например, во Франции, но плотность железных дорог так же ниже в 4 раза, а грузонапряженность железных дорог выше в 10 раз. В 2000-2010 годах, когда грузовое движение было отклонено на Вологодский ход, размер убытков составил около 10 млрд рублей в год. Была потеряна конкурентоспособность железных дорог из-за увеличения сроков доставки. Вместе с тем, был потерян потенциал для ускоренных перевозок. Конечно же, при оценке эффективности ВСМ, необходимо учитывать что она высвобождает пропускную способность существующих железных дорог для нужд грузовых перевозок. Это касается не только ВСМ Москва-Санкт-Петербург, но и других ВСМ в России».

Алексей Колин, начальник Научно-образовательного центра «Независимые комплексные транспортные исследования», рассказал, почему строительство ВСМ Москва-Санкт-Петербург по его мнению необходимо: «Неоднократно высказывался скепсис относительного того, зачем нужна ВСМ, если есть сапсан. Во всем мире высокоскоростное сообщение призвано повысить подвижность населения, экономическую активность и снизить нагрузку на авиационный и автомобильный транспорт. При запуске сапсан, как не парадоксально, доля авиации не только не уменьшилась, но и увеличилась. В 2008 году в соотношение железная дорога-авиация, доля авиации составляла 24%, а к 2019 году увеличилась до 33%. Причем, динамика роста наблюдалась во все годы с 2010 по 2019 год. На это есть свои причины. Первое, пропускная способность для поездов сапсан является дефицитной. Время в пути — 3,5 часа и, если быть честными, такое время в пути имеют только два поезда из 14. В пиковые дни все места на поезда сапсан раскупаются. Второе, особенность России состоит в том, что при оценки ВСМ обязательно нужно учитывать объем грузовых перевозок по маршруту. Да, действительно, в центральной европейской части России плотность населения в 2 раза ниже, чем, например, во Франции, но плотность железных дорог так же ниже в 4 раза, а грузонапряженность железных дорог выше в 10 раз. В 2000-2010 годах, когда грузовое движение было отклонено на Вологодский ход, размер убытков составил около 10 млрд рублей в год. Была потеряна конкурентоспособность железных дорог из-за увеличения сроков доставки. Вместе с тем, был потерян потенциал для ускоренных перевозок. Конечно же, при оценке эффективности ВСМ, необходимо учитывать что она высвобождает пропускную способность существующих железных дорог для нужд грузовых перевозок. Это касается не только ВСМ Москва-Санкт-Петербург, но и других ВСМ в России».  Владимир Савчук, заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий, поделился своим мнением о строительстве ВСМ, опираясь на международный опыт подобных проектов: «Успех развития высокоскоростных сервисов напрямую зависит от политики, в том числе инвестиционной политики. Если рассматривать опыт успешных стран, то в каждой стране роль государства в инвестициях занимала от 70-100%. То есть, капекс не было необходимости включать в стоимость билета к пассажиру, не было необходимости возвращать его через билетную выручку. Это обеспечивало низкую стоимость на такие перевозки и значительный пассажиропоток. В России уже длительное время мы дискутируем об окупаемости такого рода инвестиций, но весь мир подходит к этому вопросу по-другому и считает окупаемость не прямой зависимостью «построили — сколько билетной выручки», а считают совокупные эффекты и рассматривают строительство таких линий в ином ключе. Отмечу особенность высокоскоростных линий по отношению к традиционным железнодорожным линиям — это операционная окупаемость. То есть, эксплуатационные и текущие затраты с лихвой покрываются выручкой даже,когда билет относительно недорогой. Еще один важный аспект, линия Москва-Санкт-Петербург характеризуется высокой развитостью в транспортном смысле: здесь есть скоростной и традиционный железнодорожный транспорт, и авиационный, и автомобильная платная и бесплатная магистрали. Учитывая ситуацию с транспортным обслуживанием на восток от Москвы, где в принципе скоростных сервисов нет, можно поговорить о социальном эффекте. Если говорить об эффектах для пассажиров, то конечно, если бы высокоскоростные линии продвигались на восток страны, то эффект связывания территории, сжимания транспорта путем высокоскоростных сервисов, был бы гораздо серьезнее. Это не значит, что строить ВСМ Москва-Санкт-Петербург не надо, но если говорить об эффектах, то люди, живущие на востоке страны нуждаются в скоростных сервисах больше, чем люди, живущие в Москве и Санкт-Петербурге».

Владимир Савчук, заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий, поделился своим мнением о строительстве ВСМ, опираясь на международный опыт подобных проектов: «Успех развития высокоскоростных сервисов напрямую зависит от политики, в том числе инвестиционной политики. Если рассматривать опыт успешных стран, то в каждой стране роль государства в инвестициях занимала от 70-100%. То есть, капекс не было необходимости включать в стоимость билета к пассажиру, не было необходимости возвращать его через билетную выручку. Это обеспечивало низкую стоимость на такие перевозки и значительный пассажиропоток. В России уже длительное время мы дискутируем об окупаемости такого рода инвестиций, но весь мир подходит к этому вопросу по-другому и считает окупаемость не прямой зависимостью «построили — сколько билетной выручки», а считают совокупные эффекты и рассматривают строительство таких линий в ином ключе. Отмечу особенность высокоскоростных линий по отношению к традиционным железнодорожным линиям — это операционная окупаемость. То есть, эксплуатационные и текущие затраты с лихвой покрываются выручкой даже,когда билет относительно недорогой. Еще один важный аспект, линия Москва-Санкт-Петербург характеризуется высокой развитостью в транспортном смысле: здесь есть скоростной и традиционный железнодорожный транспорт, и авиационный, и автомобильная платная и бесплатная магистрали. Учитывая ситуацию с транспортным обслуживанием на восток от Москвы, где в принципе скоростных сервисов нет, можно поговорить о социальном эффекте. Если говорить об эффектах для пассажиров, то конечно, если бы высокоскоростные линии продвигались на восток страны, то эффект связывания территории, сжимания транспорта путем высокоскоростных сервисов, был бы гораздо серьезнее. Это не значит, что строить ВСМ Москва-Санкт-Петербург не надо, но если говорить об эффектах, то люди, живущие на востоке страны нуждаются в скоростных сервисах больше, чем люди, живущие в Москве и Санкт-Петербурге».

В свою очередь, представитель РЖД Маргарита Соцкая добавила, что для развития транспортной системы необходимо сосредоточиться на программах обмена, а не на унификации самого образовательного процесса. «Есть своя специфика, которая не позволяет думать об унификации, но есть важная составляющая обмена опытом», — подчеркнула спикер. Маргарита также назвала 3, по ее мнению, самых перспективных профессии в сфере транспорта, которые будут самыми востребованными в ближайшие 10 лет: «Сложно выделить самые перспективные профессии, так как работу транспорта обеспечивает большая команда профессионалов в самых разных сферах и все они важны. Но, если говорить, о тех профессиях, которые неизбежно станут органичной частью транспортного ландшафта уже в ближайшее время — это архитектор интеллектуальных систем управления, который занимается разработкой программного обеспечения для беспилотного транспорта, контролирует автоматизированные системы управления транспортным потоком. Вторая профессия — проектировщик интермодальных транспортных узлов. Он разрабатывает системы пересадки с одного вида транспорта на другой, рассчитывает износостойкость и пропускную способность грузов и пассажиров. И третья — оператор кросс-логистики, который выбирает оптимальный способ доставки грузов и пассажиров разными видами транспорта, контролирует движение потоков и проходимость транспортных узлов».

В свою очередь, представитель РЖД Маргарита Соцкая добавила, что для развития транспортной системы необходимо сосредоточиться на программах обмена, а не на унификации самого образовательного процесса. «Есть своя специфика, которая не позволяет думать об унификации, но есть важная составляющая обмена опытом», — подчеркнула спикер. Маргарита также назвала 3, по ее мнению, самых перспективных профессии в сфере транспорта, которые будут самыми востребованными в ближайшие 10 лет: «Сложно выделить самые перспективные профессии, так как работу транспорта обеспечивает большая команда профессионалов в самых разных сферах и все они важны. Но, если говорить, о тех профессиях, которые неизбежно станут органичной частью транспортного ландшафта уже в ближайшее время — это архитектор интеллектуальных систем управления, который занимается разработкой программного обеспечения для беспилотного транспорта, контролирует автоматизированные системы управления транспортным потоком. Вторая профессия — проектировщик интермодальных транспортных узлов. Он разрабатывает системы пересадки с одного вида транспорта на другой, рассчитывает износостойкость и пропускную способность грузов и пассажиров. И третья — оператор кросс-логистики, который выбирает оптимальный способ доставки грузов и пассажиров разными видами транспорта, контролирует движение потоков и проходимость транспортных узлов».  Павел Егоров, заместитель директора по международным связям Российского университета транспорта, рассказал о программах ВУЗа, а также поделился своим мнением о грядущих трендах в профессиях: «Наш университет более 2 лет занимается разработкой инновационных образовательных программ. Университет применяет новые подходы к обучению, используя такие элементы как геймификация или решение кейсов в командной работе. Уже с первого курсы студенты погружаются в проектную деятельность, где на практике решают реальные транспортные и управленческие задачи». Говоря о перспективных и востребованных профессиях в сфере транспорта Павел подчеркнул, что несмотря на цифровизацию, роботы не заменят людей, но с их помощью специалисты станут умнее и эффективнее. «Через 10 лет искусственный интеллект ускорит принятие решений и повысит продуктивность работников. Появятся новые профессии. Компаниям понадобятся сотрудники, которые будут обслуживать технологичные рабочие места и создадут гармоничные взаимоотношения между людьми и машинами. Во-первых, будут востребованы проектировщики композитных конструкций для транспортных средств, во-вторых — операторы кросс-логистики и разработчики интеллектуальных систем управления динамической диспетчеризацией», — уверен Павел Егоров.

Павел Егоров, заместитель директора по международным связям Российского университета транспорта, рассказал о программах ВУЗа, а также поделился своим мнением о грядущих трендах в профессиях: «Наш университет более 2 лет занимается разработкой инновационных образовательных программ. Университет применяет новые подходы к обучению, используя такие элементы как геймификация или решение кейсов в командной работе. Уже с первого курсы студенты погружаются в проектную деятельность, где на практике решают реальные транспортные и управленческие задачи». Говоря о перспективных и востребованных профессиях в сфере транспорта Павел подчеркнул, что несмотря на цифровизацию, роботы не заменят людей, но с их помощью специалисты станут умнее и эффективнее. «Через 10 лет искусственный интеллект ускорит принятие решений и повысит продуктивность работников. Появятся новые профессии. Компаниям понадобятся сотрудники, которые будут обслуживать технологичные рабочие места и создадут гармоничные взаимоотношения между людьми и машинами. Во-первых, будут востребованы проектировщики композитных конструкций для транспортных средств, во-вторых — операторы кросс-логистики и разработчики интеллектуальных систем управления динамической диспетчеризацией», — уверен Павел Егоров.  Андрей Келлер, врио ректора Московского автомобильно-дорожного института, прокомментировал состояние транспортного высшего образования и рассказал о беспокоящих трендах: «Мир неизбежно идет в сторону цифровизации и транспортная отрасль в настоящее время претерпевает серьезные измерения с точки зрения внедрения цифровых технологий, которые не учитывать нельзя. Задача сообщества ВУЗов с одной стороны обеспечивать соответствующую подготовку кадров и выпускать специалистов, понимающих все тенденции цифрового рынка в области автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, с другой стороны — быть флагманами перспективных научно-исследовательских работ. Вместе с тем существует ряд проблем. Первая проблема — транспортная отрасль одна из тех отраслей, которая наименее обеспечена кадрами с высшим образованием. В транспортной сфере работает чуть больше 20% людей с высшим образованием. С точки зрения перспектив внедрения современных технологий по цифровизации, новых технологий управления транспортными процессами и интеллектуальных транспортных систем, такое оснащение кадров с высшим образованием не создает определенный толчок для необходимого развития. Действительно есть проблема регионального обеспечения кадров. В рамках определенных качелей между бакалавриатом, магистратурой и специалитетом в прошлом году ряд региональных ВУЗов потерял бюджетные места в силу отсутствия программы специалитета на направления подготовки специалистов в области транспорта. В 2022 году доля магистерских и бакалаврских образовательных программ относительно прошлого года скорректирована в сторону увеличения, однако это не снимает задачи подготовки высококвалифицированных специалистов. Нам удается в отстающим режиме наращивать недостающие компетенции, что неидеально. Требуется пересмотр и усиление роли федерального учебно-методического объединения. Средний балл ЕГЭ, поступающих на направления специальности «Техника и технологии наземного транспорта», один из самых низких в стране. Необходимо комплексно решить эту проблему, подтвердить востребованность направлений подготовки по транспортной тематике».

Андрей Келлер, врио ректора Московского автомобильно-дорожного института, прокомментировал состояние транспортного высшего образования и рассказал о беспокоящих трендах: «Мир неизбежно идет в сторону цифровизации и транспортная отрасль в настоящее время претерпевает серьезные измерения с точки зрения внедрения цифровых технологий, которые не учитывать нельзя. Задача сообщества ВУЗов с одной стороны обеспечивать соответствующую подготовку кадров и выпускать специалистов, понимающих все тенденции цифрового рынка в области автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, с другой стороны — быть флагманами перспективных научно-исследовательских работ. Вместе с тем существует ряд проблем. Первая проблема — транспортная отрасль одна из тех отраслей, которая наименее обеспечена кадрами с высшим образованием. В транспортной сфере работает чуть больше 20% людей с высшим образованием. С точки зрения перспектив внедрения современных технологий по цифровизации, новых технологий управления транспортными процессами и интеллектуальных транспортных систем, такое оснащение кадров с высшим образованием не создает определенный толчок для необходимого развития. Действительно есть проблема регионального обеспечения кадров. В рамках определенных качелей между бакалавриатом, магистратурой и специалитетом в прошлом году ряд региональных ВУЗов потерял бюджетные места в силу отсутствия программы специалитета на направления подготовки специалистов в области транспорта. В 2022 году доля магистерских и бакалаврских образовательных программ относительно прошлого года скорректирована в сторону увеличения, однако это не снимает задачи подготовки высококвалифицированных специалистов. Нам удается в отстающим режиме наращивать недостающие компетенции, что неидеально. Требуется пересмотр и усиление роли федерального учебно-методического объединения. Средний балл ЕГЭ, поступающих на направления специальности «Техника и технологии наземного транспорта», один из самых низких в стране. Необходимо комплексно решить эту проблему, подтвердить востребованность направлений подготовки по транспортной тематике».

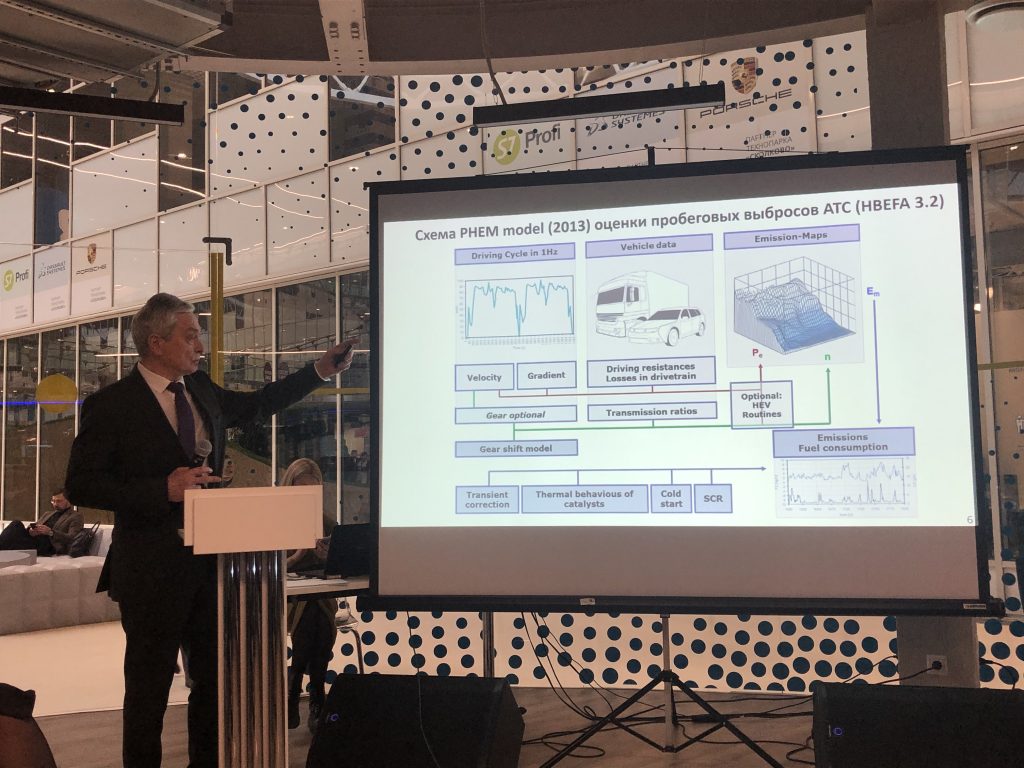

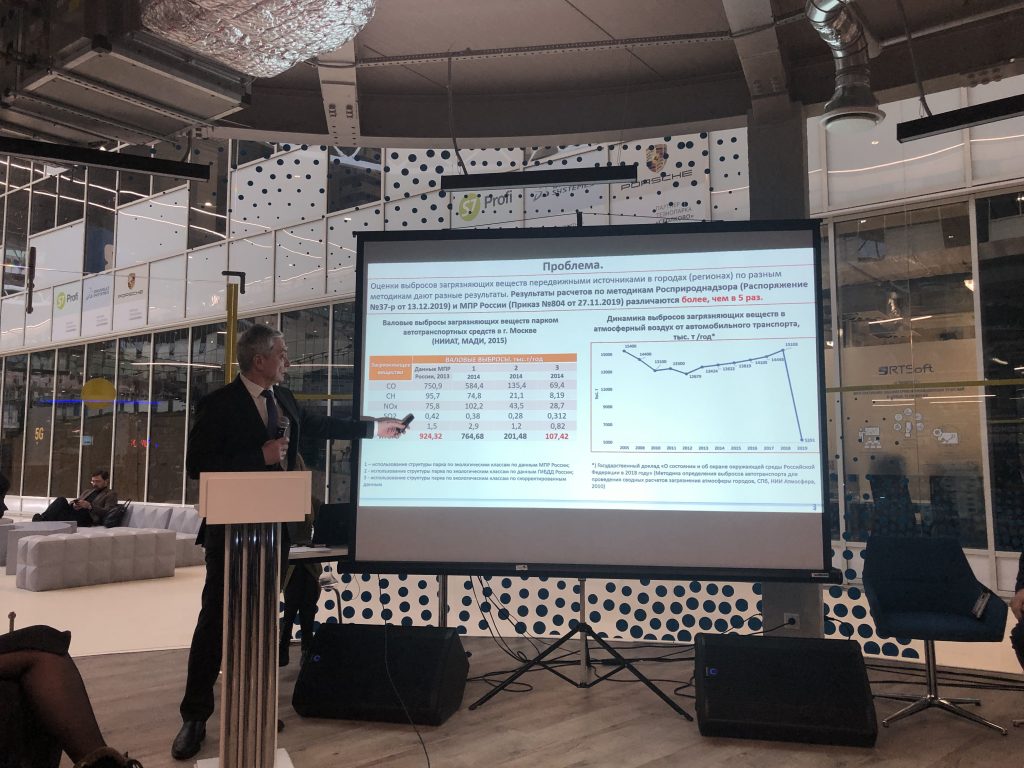

Интереснейшим выступлением в ходе дискуссии стал доклад Юрия Васильевича Трофименко, заведующего кафедрой «Техносферная безопасность» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), начальника НИИ Энергоэкологических проблем при МАДИ, вице-президента Российской академии транспорта. В частности, он рассказал о проблемах, которые существуют сейчас при расчете объемов выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами в городах. Он отметил, что существует около 7-8 методик, которые позволяют рассчитать количество выбросов на основе движения транспортного потока. Он обратил внимание, что согласно государственному докладу о состоянии и об охране окружающей среды, в 2018-2019 году произошло резкое снижение выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта практически в 5 раз — с 15 108 тонн в год до 5 291 тонн в год. По его словам, это связано лишь с тем, что изменились методики расчета суммарных выбросов. Сегодня выявлены и недостатки современных отечественных методик расчета выбросов загрязняющих веществ. Во-первых, отсутствуют исходные данные по удельным (в г/км пробега) выбросам СО2, РМ10, РМ2.5, ПАУ, других загрязняющих веществ разных категорий легковых АТС по рабочему объему двигателя, грузовых АТС по полной массе, автобусов по длине разных экологических классов, включая ЕВРО-6 на разных видах топлива, с комбинированными энергоустановками (бензин-электро, дизель-электро, КПГ(СПГ)-электро), годовым пробегам разных типов АТС. Во-вторых, отсутствуют процедуры верификации исходных данных и результатов расчетов. В-третьих, отсутствуют процедуры расчета социально-экономической и экологической эффективности мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от одиночных транспортных средств, транспортных потоков, парков автомобилей.

Интереснейшим выступлением в ходе дискуссии стал доклад Юрия Васильевича Трофименко, заведующего кафедрой «Техносферная безопасность» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), начальника НИИ Энергоэкологических проблем при МАДИ, вице-президента Российской академии транспорта. В частности, он рассказал о проблемах, которые существуют сейчас при расчете объемов выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами в городах. Он отметил, что существует около 7-8 методик, которые позволяют рассчитать количество выбросов на основе движения транспортного потока. Он обратил внимание, что согласно государственному докладу о состоянии и об охране окружающей среды, в 2018-2019 году произошло резкое снижение выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта практически в 5 раз — с 15 108 тонн в год до 5 291 тонн в год. По его словам, это связано лишь с тем, что изменились методики расчета суммарных выбросов. Сегодня выявлены и недостатки современных отечественных методик расчета выбросов загрязняющих веществ. Во-первых, отсутствуют исходные данные по удельным (в г/км пробега) выбросам СО2, РМ10, РМ2.5, ПАУ, других загрязняющих веществ разных категорий легковых АТС по рабочему объему двигателя, грузовых АТС по полной массе, автобусов по длине разных экологических классов, включая ЕВРО-6 на разных видах топлива, с комбинированными энергоустановками (бензин-электро, дизель-электро, КПГ(СПГ)-электро), годовым пробегам разных типов АТС. Во-вторых, отсутствуют процедуры верификации исходных данных и результатов расчетов. В-третьих, отсутствуют процедуры расчета социально-экономической и экологической эффективности мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от одиночных транспортных средств, транспортных потоков, парков автомобилей.

Сергей Милякин, к.э,н., научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук, рассказал о перспективных решениях транспортных проблем за счет распространения беспилотных совместно используемых автомобилей: «Автомобильный транспорт является одним из крупнейших потребителей моторного топлива — на его долю приходится от 20-50% потребления нефтепродуктов в разных странах. При этом в развивающихся странах этот спрос является динамично растущим. Сегодня происходят большие изменения — повышается энергоэффективность автомобильных двигателей в связи с развитием технологий, повышается доля автомобилей с альтернативными источниками энергии. Также в последнее время активно развиваются тенденции шеринга и беспилотных технологий. Обеспеченность населения легковыми автомобилями может иметь тенденцию к долговременному снижению после наступления пика автомобилизации под действием довольно широкого ряда фактора, важным из которых является совместное использование автомобилей и беспилотных технологий. Традиционный подход к прогнозированию процесса автомобилизации состоит в том, что предполагаемая обеспеченность растет и затем выходит на уровень насыщения в связи с тем, что предельная полезность этого товара в какой-то момент стремится к нулю. В то же время, этот подход может быть пересмотрен из-за ряда факторов, который оказывают негативное влияние на темпы роста автомобилизации. К ним относятся социальные и экологические негативные последствия, экологическая политика городских властей, снижение престижа владения автомобилем, распространение тренда на шеринг, распространение беспилотных автомобилей в секторе коммерческого извоза и формирование систем «мобильность как услуга» на базе беспилотного автотранспорта. Традиционный подход к моделированию процесса автомобилизации рассматривает темпы наращивания условно бесконечно. Мы, вместо этого, предлагаем подход к пиковой динамике, то есть к условной «кривой кузнеца»: достигается пик и под действием ряда факторов тренд идет на снижение. Один совместно используемый беспилотный автомобиль способен выполнять транспортную функцию эквивалентную транспортной функции сразу нескольких традиционных автомобилей, обслуживая несколько домохозяйств. В связи с этим, парк таких автомобилей может быть меньше, а использоваться они будут интенсивнее. Потенциально, беспилотные автомобили могут покупаться домашними хозяйствами и, вместо простоя, совершать поездки. В таком случае, ожидаемая обеспеченность легковыми автомобилями в России может быть на 24% ниже, чем при традиционном расчете автомобилизации. При развитии системы «мобильность как услуга» совместное использование приобретает еще более широкие формы — снижение уровня автомобилизации на 36%. В основе расчетов заложены такие факторы как: число автомобилей на 1000 человек, цифровизация с помощью коэффициента (понижение потребности передвижения за счет перехода на удаленный формат работы). На основе этих прогнозных расчетов было установлено, что потенциал снижения потребности в нефтепродуктах может достигнуть 10-37% от текущей потребности легкового парка проанализированных стран (Россия, США, Индия, Китая, ЕС), что сопоставимо с ожидаемым эффектом от распространения электромобилей и повышения энергоэффективности двигателей. Также отмечу, что власти городов во всем мире предполагали попытки для снижения автомобилизации в городах и в крупнейших городах число автомобилей стагнировало, а в последние годы -и вовсе снижается под действием превентивных мер городских властей. Однако снижение не радикальное. Наше исследование предполагает более радикальное снижение показателя автомобилизации и связано с тем, что совместное использование обладает большой заместительной силой».

Сергей Милякин, к.э,н., научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук, рассказал о перспективных решениях транспортных проблем за счет распространения беспилотных совместно используемых автомобилей: «Автомобильный транспорт является одним из крупнейших потребителей моторного топлива — на его долю приходится от 20-50% потребления нефтепродуктов в разных странах. При этом в развивающихся странах этот спрос является динамично растущим. Сегодня происходят большие изменения — повышается энергоэффективность автомобильных двигателей в связи с развитием технологий, повышается доля автомобилей с альтернативными источниками энергии. Также в последнее время активно развиваются тенденции шеринга и беспилотных технологий. Обеспеченность населения легковыми автомобилями может иметь тенденцию к долговременному снижению после наступления пика автомобилизации под действием довольно широкого ряда фактора, важным из которых является совместное использование автомобилей и беспилотных технологий. Традиционный подход к прогнозированию процесса автомобилизации состоит в том, что предполагаемая обеспеченность растет и затем выходит на уровень насыщения в связи с тем, что предельная полезность этого товара в какой-то момент стремится к нулю. В то же время, этот подход может быть пересмотрен из-за ряда факторов, который оказывают негативное влияние на темпы роста автомобилизации. К ним относятся социальные и экологические негативные последствия, экологическая политика городских властей, снижение престижа владения автомобилем, распространение тренда на шеринг, распространение беспилотных автомобилей в секторе коммерческого извоза и формирование систем «мобильность как услуга» на базе беспилотного автотранспорта. Традиционный подход к моделированию процесса автомобилизации рассматривает темпы наращивания условно бесконечно. Мы, вместо этого, предлагаем подход к пиковой динамике, то есть к условной «кривой кузнеца»: достигается пик и под действием ряда факторов тренд идет на снижение. Один совместно используемый беспилотный автомобиль способен выполнять транспортную функцию эквивалентную транспортной функции сразу нескольких традиционных автомобилей, обслуживая несколько домохозяйств. В связи с этим, парк таких автомобилей может быть меньше, а использоваться они будут интенсивнее. Потенциально, беспилотные автомобили могут покупаться домашними хозяйствами и, вместо простоя, совершать поездки. В таком случае, ожидаемая обеспеченность легковыми автомобилями в России может быть на 24% ниже, чем при традиционном расчете автомобилизации. При развитии системы «мобильность как услуга» совместное использование приобретает еще более широкие формы — снижение уровня автомобилизации на 36%. В основе расчетов заложены такие факторы как: число автомобилей на 1000 человек, цифровизация с помощью коэффициента (понижение потребности передвижения за счет перехода на удаленный формат работы). На основе этих прогнозных расчетов было установлено, что потенциал снижения потребности в нефтепродуктах может достигнуть 10-37% от текущей потребности легкового парка проанализированных стран (Россия, США, Индия, Китая, ЕС), что сопоставимо с ожидаемым эффектом от распространения электромобилей и повышения энергоэффективности двигателей. Также отмечу, что власти городов во всем мире предполагали попытки для снижения автомобилизации в городах и в крупнейших городах число автомобилей стагнировало, а в последние годы -и вовсе снижается под действием превентивных мер городских властей. Однако снижение не радикальное. Наше исследование предполагает более радикальное снижение показателя автомобилизации и связано с тем, что совместное использование обладает большой заместительной силой».

Денис Загарин, директор Центра испытаний Государственного научного центра Российской Федерации ФГУП «НАМИ» рассказал, какие меры необходимы дополнительно для поддержания безопасности на дороге: «Сегодня очень много планов: мы умеем работать с электромобилями, с водородом, начинаем строит такие классы транспортных средств, которые ранее лишь импортировались. Помимо прочего, в транспортных системах есть огромная проблема — качество тех продуктов, которые поступают на рынок. Государство ведет системную работу по наведению порядка среди юридических лиц, которые выдают разрешительную документацию. Безусловно государство все больше и больше усиливает надзор за рынком. Как показывает практика, работа последних лет выявляет огромное количество несоответствий. 10 лет назад мы начинали с проверок детских удерживающих устройств и вскрыли огромный пласт проблем продукции из Азии и отечественного производства. Постепенно, убеждая государство, мы стали исследовать технику — влоть до автобусов и большегрузных грузовиков. И тут оказалось достаточно нарушений, появились вопросы в части активной и пассивной безопасности транспорта. Отдельный вопрос состоит в некоторой либеральности российского законодательства, потому что в основном мы применяем европейские нормы. То есть, в Российскую Федерацию везут технику с документами, полученными на основании расчетных исследований. Тем не менее, мы поддерживаем расчетные исследования как инструмент разработки и создания автомобиля, но всегда настаиваем на испытаниях продукции для проверки качества. Ровно такая же ситуация происходит в сфере дорожных ограждений. Дорожные ограждения — это последний элемент перед тем, как автомобиль свершит ДТП. Некоторые настаивают на том, чтобы позволить выдавать разрешительную документацию на основании расчетов, но наш опыт говорит о важности испытаний. Необходимо обращать внимание на рынок разрешительной документации для того, чтобы и дальше повышать уровень безопасности и снижать уровень смертности на дорогах».

Денис Загарин, директор Центра испытаний Государственного научного центра Российской Федерации ФГУП «НАМИ» рассказал, какие меры необходимы дополнительно для поддержания безопасности на дороге: «Сегодня очень много планов: мы умеем работать с электромобилями, с водородом, начинаем строит такие классы транспортных средств, которые ранее лишь импортировались. Помимо прочего, в транспортных системах есть огромная проблема — качество тех продуктов, которые поступают на рынок. Государство ведет системную работу по наведению порядка среди юридических лиц, которые выдают разрешительную документацию. Безусловно государство все больше и больше усиливает надзор за рынком. Как показывает практика, работа последних лет выявляет огромное количество несоответствий. 10 лет назад мы начинали с проверок детских удерживающих устройств и вскрыли огромный пласт проблем продукции из Азии и отечественного производства. Постепенно, убеждая государство, мы стали исследовать технику — влоть до автобусов и большегрузных грузовиков. И тут оказалось достаточно нарушений, появились вопросы в части активной и пассивной безопасности транспорта. Отдельный вопрос состоит в некоторой либеральности российского законодательства, потому что в основном мы применяем европейские нормы. То есть, в Российскую Федерацию везут технику с документами, полученными на основании расчетных исследований. Тем не менее, мы поддерживаем расчетные исследования как инструмент разработки и создания автомобиля, но всегда настаиваем на испытаниях продукции для проверки качества. Ровно такая же ситуация происходит в сфере дорожных ограждений. Дорожные ограждения — это последний элемент перед тем, как автомобиль свершит ДТП. Некоторые настаивают на том, чтобы позволить выдавать разрешительную документацию на основании расчетов, но наш опыт говорит о важности испытаний. Необходимо обращать внимание на рынок разрешительной документации для того, чтобы и дальше повышать уровень безопасности и снижать уровень смертности на дорогах».

Директор ФГБОУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», подведомственного Министерству просвещения РФ, Наталья Агре направила Минтрансу письмо с предложением отменить наценку за детские кресла в такси. У авторов идеи ограничить тариф есть своя логика: автокресло для ребенка на сайтах интернет-магазинов стоит в районе 3 000 рублей. Цена детского кресла при поездке в Москве и области 100-150 рублей. И даже за минусом комиссии таксист может окупить его относительно быстро. Проблема в том, что заказ автомобиля с креслом — это не только дороже, иногда значительно, но и дольше, так как далеко не каждый автомобиль таксопарка оборудован креслом. Разница между поездкой с креслом и без него иногда бывает очень чувствительной, многие молодые родители это подтвердят. Не все таксисты возят с собой детское кресло, потому что экономят место в багажнике для лишнего чемодана, который может взять другой пассажир.

Директор ФГБОУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», подведомственного Министерству просвещения РФ, Наталья Агре направила Минтрансу письмо с предложением отменить наценку за детские кресла в такси. У авторов идеи ограничить тариф есть своя логика: автокресло для ребенка на сайтах интернет-магазинов стоит в районе 3 000 рублей. Цена детского кресла при поездке в Москве и области 100-150 рублей. И даже за минусом комиссии таксист может окупить его относительно быстро. Проблема в том, что заказ автомобиля с креслом — это не только дороже, иногда значительно, но и дольше, так как далеко не каждый автомобиль таксопарка оборудован креслом. Разница между поездкой с креслом и без него иногда бывает очень чувствительной, многие молодые родители это подтвердят. Не все таксисты возят с собой детское кресло, потому что экономят место в багажнике для лишнего чемодана, который может взять другой пассажир. Норайр Оганесович Блудян, директор ассоциации «ТАМА», во время дискуссии поднял вопрос не только наценки за детское кресло при перевозке, но и обратил внимание на сильное повышение тарифа в непогоду: «Минтранс, Государственная Дума и региональные органы власти в свое время опоздали с решением вопроса развития таксомоторных перевозок в России. Многие говорят о специфике всего мира, но в данном случае меня не интересует как развиваются события за границей — меня интересует моя страна. Все органы власти отстали от развития таксомоторных перевозок и доказательство тому — уже 6-ой год не могут принять закон о такси. Безусловно, сегодня агрегатор взял на себя полностью все регулирование, все функции государства и всем другим участникам — компаниям такси, водителям, ИП — диктуют свои условия. Самая пострадавшая сторона в этом вопросе — это водитель. Если бы водитель такси был социально защищен, хотя бы на уровне водителя автобуса, то, наверное, мы бы не имели такое удручающие положение со структурой водительского состава. По разным оценкам в Москве минимум 50% водителей такси — иностранцы. В рамках нашей ассоциации, в которую входит ООО «Сити-Мобил», мы пришли к выводу, что надо просить агрегаторов включиться в решение данной проблемы. Крупные агрегаторы очень любят в СМИ и на общественных площадках, в органах власти, подчеркивать свою социальную ответственность и значимость. Но на деле мы не видим конкретных примеров улучшения безопасности перевозок. В России Президентом был введен социальный стандарт, так называемый уровень социального риска, и к 2024 году мы должны достигнуть цифры 4 погибших на 100 000 жителей. Сегодня ситуация в России хуже, чем в самой худшей стране Евросоюза, которой является Румыния. Поэтому, никаких послаблений, необходимо ужесточать все требования, касающиеся безопасности, включая штрафные санкции за нарушения. Я задаюсь вопросом, почему стоимость поездки в дождь и снегопад увеличивается до 5-ти раз. В системе перевозок действует так называемый алгоритм динамического тарифообразования. Как регулируется этот алгоритм — это черный ящик, хотя агрегаторы убеждают нас, что они ничего не увеличивают в ручную. Мы должны предъявлять требования к мобильным приложениям и лицензировать программные продукты».

Норайр Оганесович Блудян, директор ассоциации «ТАМА», во время дискуссии поднял вопрос не только наценки за детское кресло при перевозке, но и обратил внимание на сильное повышение тарифа в непогоду: «Минтранс, Государственная Дума и региональные органы власти в свое время опоздали с решением вопроса развития таксомоторных перевозок в России. Многие говорят о специфике всего мира, но в данном случае меня не интересует как развиваются события за границей — меня интересует моя страна. Все органы власти отстали от развития таксомоторных перевозок и доказательство тому — уже 6-ой год не могут принять закон о такси. Безусловно, сегодня агрегатор взял на себя полностью все регулирование, все функции государства и всем другим участникам — компаниям такси, водителям, ИП — диктуют свои условия. Самая пострадавшая сторона в этом вопросе — это водитель. Если бы водитель такси был социально защищен, хотя бы на уровне водителя автобуса, то, наверное, мы бы не имели такое удручающие положение со структурой водительского состава. По разным оценкам в Москве минимум 50% водителей такси — иностранцы. В рамках нашей ассоциации, в которую входит ООО «Сити-Мобил», мы пришли к выводу, что надо просить агрегаторов включиться в решение данной проблемы. Крупные агрегаторы очень любят в СМИ и на общественных площадках, в органах власти, подчеркивать свою социальную ответственность и значимость. Но на деле мы не видим конкретных примеров улучшения безопасности перевозок. В России Президентом был введен социальный стандарт, так называемый уровень социального риска, и к 2024 году мы должны достигнуть цифры 4 погибших на 100 000 жителей. Сегодня ситуация в России хуже, чем в самой худшей стране Евросоюза, которой является Румыния. Поэтому, никаких послаблений, необходимо ужесточать все требования, касающиеся безопасности, включая штрафные санкции за нарушения. Я задаюсь вопросом, почему стоимость поездки в дождь и снегопад увеличивается до 5-ти раз. В системе перевозок действует так называемый алгоритм динамического тарифообразования. Как регулируется этот алгоритм — это черный ящик, хотя агрегаторы убеждают нас, что они ничего не увеличивают в ручную. Мы должны предъявлять требования к мобильным приложениям и лицензировать программные продукты».