Общественный транспорт остается одной из самых проблемных отраслей в городах Челябинской области. В региональном центре, где живет треть южноуральцев, большая часть рынка пассажирских перевозок принадлежит частным перевозчикам, которые работают на автобусах малого класса, регулярно попадающих в ДТП. Муниципальный транспорт изношен и нуждается в модернизации. В 2019 году частично удалось снять напряженность покупкой 66 новых газомоторных низкопольных автобусов. В 2020 году региональные власти планировали кардиального поменять модель работы общественного транспорта в Челябинске, Копейске и Сосновском районе, создав «единое транспортное пространство», однако ЮУрГУ, исполнитель работы, не смог выполнить работу вовремя из-за эпидемии COVID-19. Вуз должен был посчитать реальный трафик в общественном транспорте, но режим самоизоляции сорвал научным сотрудникам планы, и работы перенесли на осень 2020 года, что отодвинуло срок сдачи схемы.

Кирилл Мячков – преподаватель кафедры «Автомобильный транспорт» ЮУрГУ, соавтор новой транспортной схемы Челябинска, рассказал о новой транспортной концепции: «Приоритетной схемой будет схема с использованием существующей сети магистральных маршрутов. Мы видим для города большой потенциал в трамваях и троллейбусах — было бы обидно потерять ту троллейбусную сеть, которая уже есть. Конечно, контактная сеть трамваев в Челябинске требует реконструкции, но у трамвая самый высокий показатель провозной возможности. На самых востребованных маршрутах можно использовать трамваи большой вместимости и это даст положительный эффект на направлениях, где соответствующий высокий пассажиропоток. Трамвайное путевое хозяйство позволяет очень качественно повысить скорость перевозки пассажиров — есть большой потенциал обособления трамвайных сетей. За счет физического обособления трамвайных путей мы будет повышать скорость движения трамвая. Реализация предложенных мер по повышению скорости движения общественного транспорта, а именно, обособление трамвайных путей, адаптивное управление светофорными объектами, организация выделенных полос, позволит сократить среднее время поездки по Челябинску на 6%, что в совокупности дает значительный эффект экономии времени для пользователей маршрутной сети. Для наиболее плавного перехода к новой системе работы общественного транспорта предусмотрена поэтапная реализация изменений. Так, предлагается провести реализацию подготовительных инфраструктурных мероприятий уже в 2021 году, а основные изменения маршрутной сети поэтапно в течение 2022 года. Это исключает вариант одномоментного «шокового» перехода к новой системе, что является благоприятным фактором как для пассажиров, так и для перевозчиков. Произойдут и изменения — на 100% маршрутов должна внедряться возможность безналичной оплаты проезда. Проект подразумевает повышение стоимости разового проезда. Практика повышения стоимости разовой поездки за наличный расчет без использования абонемента является распространенной практикой в городах и агломерациях с прогрессивными транспортными системами. Она направлена на стимулирование приобретения билетов длительного пользования. Поскольку основная масса пользователей сети общественного транспорта являются ее регулярными пользователями, снижение стоимости проездного билета длительного пользования является очевидным преимуществом». Кирилл Мячков также подчеркнул, что в новой схеме на место маршрутных такси, которые сегодня выполняют более 70% перевозок, придут современные комфортные трамваи, а также автобусы большого и среднего класса.

Кирилл Мячков – преподаватель кафедры «Автомобильный транспорт» ЮУрГУ, соавтор новой транспортной схемы Челябинска, рассказал о новой транспортной концепции: «Приоритетной схемой будет схема с использованием существующей сети магистральных маршрутов. Мы видим для города большой потенциал в трамваях и троллейбусах — было бы обидно потерять ту троллейбусную сеть, которая уже есть. Конечно, контактная сеть трамваев в Челябинске требует реконструкции, но у трамвая самый высокий показатель провозной возможности. На самых востребованных маршрутах можно использовать трамваи большой вместимости и это даст положительный эффект на направлениях, где соответствующий высокий пассажиропоток. Трамвайное путевое хозяйство позволяет очень качественно повысить скорость перевозки пассажиров — есть большой потенциал обособления трамвайных сетей. За счет физического обособления трамвайных путей мы будет повышать скорость движения трамвая. Реализация предложенных мер по повышению скорости движения общественного транспорта, а именно, обособление трамвайных путей, адаптивное управление светофорными объектами, организация выделенных полос, позволит сократить среднее время поездки по Челябинску на 6%, что в совокупности дает значительный эффект экономии времени для пользователей маршрутной сети. Для наиболее плавного перехода к новой системе работы общественного транспорта предусмотрена поэтапная реализация изменений. Так, предлагается провести реализацию подготовительных инфраструктурных мероприятий уже в 2021 году, а основные изменения маршрутной сети поэтапно в течение 2022 года. Это исключает вариант одномоментного «шокового» перехода к новой системе, что является благоприятным фактором как для пассажиров, так и для перевозчиков. Произойдут и изменения — на 100% маршрутов должна внедряться возможность безналичной оплаты проезда. Проект подразумевает повышение стоимости разового проезда. Практика повышения стоимости разовой поездки за наличный расчет без использования абонемента является распространенной практикой в городах и агломерациях с прогрессивными транспортными системами. Она направлена на стимулирование приобретения билетов длительного пользования. Поскольку основная масса пользователей сети общественного транспорта являются ее регулярными пользователями, снижение стоимости проездного билета длительного пользования является очевидным преимуществом». Кирилл Мячков также подчеркнул, что в новой схеме на место маршрутных такси, которые сегодня выполняют более 70% перевозок, придут современные комфортные трамваи, а также автобусы большого и среднего класса.

Отметим, что два года назад комплексную программу развития транспортной сети разработала питерская компания «А+С Транспороект». Однако из 30 миллионной работы питерской компании мало что удалось реализовать на практике — лишь единичные изменения. Конечно, срок реализации питерской КСОДД-2018 еще не истек — работы распланированы до 2032 года. Как в городе будут реализовываться одновременно два комплексных подхода — пока неясно. Что касается самой КСОТ-2020 от ЮУрГУ, сейчас идет завершающая стадия обсуждения, и мы ждем комментарии разработчика, а также Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. С презентацией КСОТ-2020 можно ознакомиться по ссылке.

В адрес Миндортранса Челябинской области за неделю было направлено более 300 предложений и замечаний по поводу разработки новой транспортной схемы агломерации Большой Челябинск. Документы, разработанные ЮУрГУ, были размещены на официальном сайте Миндортранса для ознакомления жителей области. Все предложения были изучены членами рабочей группы по развитию Челябинской агломерации, учтено более 50% обращений, из которых 39% учтено полностью, а 17% – частично.

Вам может быть интересна публикация:

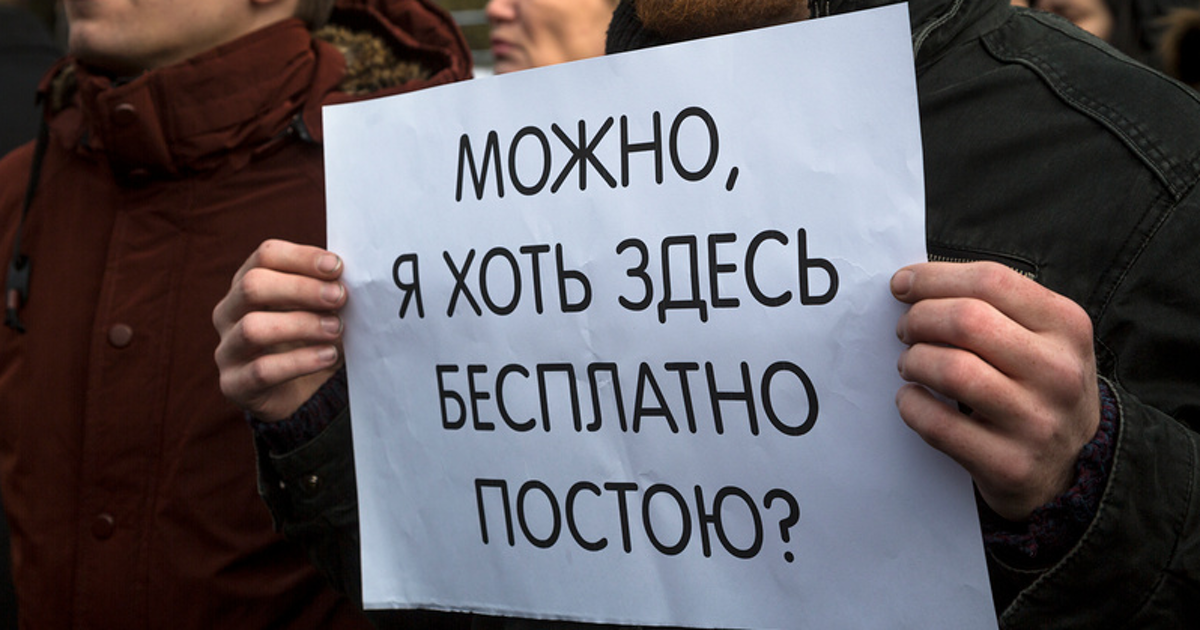

Дарья Беседина, депутат Московской городской Думы не согласна со своими коллегами по вопросу приостановки расширения зоны платной парковки на время пандемии и в целом: «8 лет прошло с тех пор, как в Москве впервые появились платные парковки — сначала в самом центре, а теперь — почти во всех районах Москвы. Все эти годы каждый следующий шаг по расширению зоны платной парковки вызывал возмущение у защитников автомобилизации, но в большом городе без платы за парковку не обойтись. Сегодня уже почти все забыли, как выглядят улицы с неконтролируемой парковкой: когда автомобили стоят на тротуарах и вторым рядом. Многие ратуют за социальное государство, но в социальном государстве Швеции, где показатель неравенства доходов один из самых низких в мире, платная парковка. Еще несколько лет назад хранение своего автомобиля в центре города на безумно дорогой земле доставалась владельцам абсолютно бесплатно. Автомобиль, в отличие от территории города, не общественное благо. Брошенный на целый день автомобиль в городе — не самый эффективный способ использовать территорию, по которой могли бы ходить пешеходы и ездить велосипедисты. Никакой бесплатной парковки не существует. 17 квадратных метров в центре Москвы, а именно столько нужно для парковки одного автомобиля, стоит целое состояние. До ввода платных парковок Москва была наглухо запаркована и лучшее место занимал самый быстрый и наглый».

Дарья Беседина, депутат Московской городской Думы не согласна со своими коллегами по вопросу приостановки расширения зоны платной парковки на время пандемии и в целом: «8 лет прошло с тех пор, как в Москве впервые появились платные парковки — сначала в самом центре, а теперь — почти во всех районах Москвы. Все эти годы каждый следующий шаг по расширению зоны платной парковки вызывал возмущение у защитников автомобилизации, но в большом городе без платы за парковку не обойтись. Сегодня уже почти все забыли, как выглядят улицы с неконтролируемой парковкой: когда автомобили стоят на тротуарах и вторым рядом. Многие ратуют за социальное государство, но в социальном государстве Швеции, где показатель неравенства доходов один из самых низких в мире, платная парковка. Еще несколько лет назад хранение своего автомобиля в центре города на безумно дорогой земле доставалась владельцам абсолютно бесплатно. Автомобиль, в отличие от территории города, не общественное благо. Брошенный на целый день автомобиль в городе — не самый эффективный способ использовать территорию, по которой могли бы ходить пешеходы и ездить велосипедисты. Никакой бесплатной парковки не существует. 17 квадратных метров в центре Москвы, а именно столько нужно для парковки одного автомобиля, стоит целое состояние. До ввода платных парковок Москва была наглухо запаркована и лучшее место занимал самый быстрый и наглый».

Дмитрий Мачерет, д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Экономика транспортной инфраструктуры и управление строительным бизнесом» Российского университета транспорта РУТ МИИТ, рассказал о возможных мерах по улучшению ситуации с неравномерностью грузовых перевозок: «Неравномерность железнодорожных перевозок — это частный случай фундаментальной экономической проблемы, связанный с неполным использованием производственных мощностей, что приводит к избыточным затратам как на создание, так и на эксплуатацию этих мощностей. Для транспорта данная проблема остра — это связано со спецификой транспортной продукции, а именно, перевозки, которую нельзя произвести в запас, а необходимо выполнять в момент появления спроса. Для железнодорожного транспорта проблема неравномерности перевозок, даже по сравнению с другими видами транспорта, особенно остра еще и потому, что инвестиции в создание железнодорожной инфраструктуры окупаются крайне медленно даже при полной загрузке. В условиях низкой инвестиционной привлекательности и низкой окупаемости, неизбежно возникает дефицит пропускных и провозных способностей, а в условиях такого дефицита ухудшаются качественные показатели перевозки и рост себестоимости перевозок. Эффективность деятельности и конкурентоспособность железнодорожного транспорта значимо зависят от уровня качества услуг, при этом важны субъективные оценки качества оказываемых услуг самими пользователями. Для того, чтобы не допускать неравномерность перевозок необходимо в первую очередь усовершенствовать методический инструментарий оценки неравномерности загрузки железнодорожной инфраструктуры и выявить основные факторы, влияющие на эти показатели. Второе, решение может лежать в сфере тарифных мер: провозную плату можно регулировать в зависимости от загрузки инфраструктуры. Третье, одной из перспективных организационно-технических мер по снижению неравномерности железнодорожных грузовых перевозок представляется внедрение на сети железных дорог разработанной динамической модели загрузки инфраструктуры, ограничивающей прием к перевозке грузов при перезаполнении пропускных способностей. Помимо этого комплекса мер, необходимо осуществлять мониторинг сезонной неравномерности перевозок с оценкой действенности разработанных мер по ее снижению».

Дмитрий Мачерет, д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Экономика транспортной инфраструктуры и управление строительным бизнесом» Российского университета транспорта РУТ МИИТ, рассказал о возможных мерах по улучшению ситуации с неравномерностью грузовых перевозок: «Неравномерность железнодорожных перевозок — это частный случай фундаментальной экономической проблемы, связанный с неполным использованием производственных мощностей, что приводит к избыточным затратам как на создание, так и на эксплуатацию этих мощностей. Для транспорта данная проблема остра — это связано со спецификой транспортной продукции, а именно, перевозки, которую нельзя произвести в запас, а необходимо выполнять в момент появления спроса. Для железнодорожного транспорта проблема неравномерности перевозок, даже по сравнению с другими видами транспорта, особенно остра еще и потому, что инвестиции в создание железнодорожной инфраструктуры окупаются крайне медленно даже при полной загрузке. В условиях низкой инвестиционной привлекательности и низкой окупаемости, неизбежно возникает дефицит пропускных и провозных способностей, а в условиях такого дефицита ухудшаются качественные показатели перевозки и рост себестоимости перевозок. Эффективность деятельности и конкурентоспособность железнодорожного транспорта значимо зависят от уровня качества услуг, при этом важны субъективные оценки качества оказываемых услуг самими пользователями. Для того, чтобы не допускать неравномерность перевозок необходимо в первую очередь усовершенствовать методический инструментарий оценки неравномерности загрузки железнодорожной инфраструктуры и выявить основные факторы, влияющие на эти показатели. Второе, решение может лежать в сфере тарифных мер: провозную плату можно регулировать в зависимости от загрузки инфраструктуры. Третье, одной из перспективных организационно-технических мер по снижению неравномерности железнодорожных грузовых перевозок представляется внедрение на сети железных дорог разработанной динамической модели загрузки инфраструктуры, ограничивающей прием к перевозке грузов при перезаполнении пропускных способностей. Помимо этого комплекса мер, необходимо осуществлять мониторинг сезонной неравномерности перевозок с оценкой действенности разработанных мер по ее снижению».

Николай Губанов Декан ФАИТ, заведующий кафедрой «Автоматизация и управление технологическими процессами» Института автоматики и информационных технологий СамГТУ,к.т.н., доцент рассказал как система ИТС развивается в мире и будет развиваться в России. По его мнению, процесс усовершенствования технологии ИТС и беспилотных технологий неотделимы друг от друга и в будущем придут к одному целому инфраструктурному комплексу.

Николай Губанов Декан ФАИТ, заведующий кафедрой «Автоматизация и управление технологическими процессами» Института автоматики и информационных технологий СамГТУ,к.т.н., доцент рассказал как система ИТС развивается в мире и будет развиваться в России. По его мнению, процесс усовершенствования технологии ИТС и беспилотных технологий неотделимы друг от друга и в будущем придут к одному целому инфраструктурному комплексу.

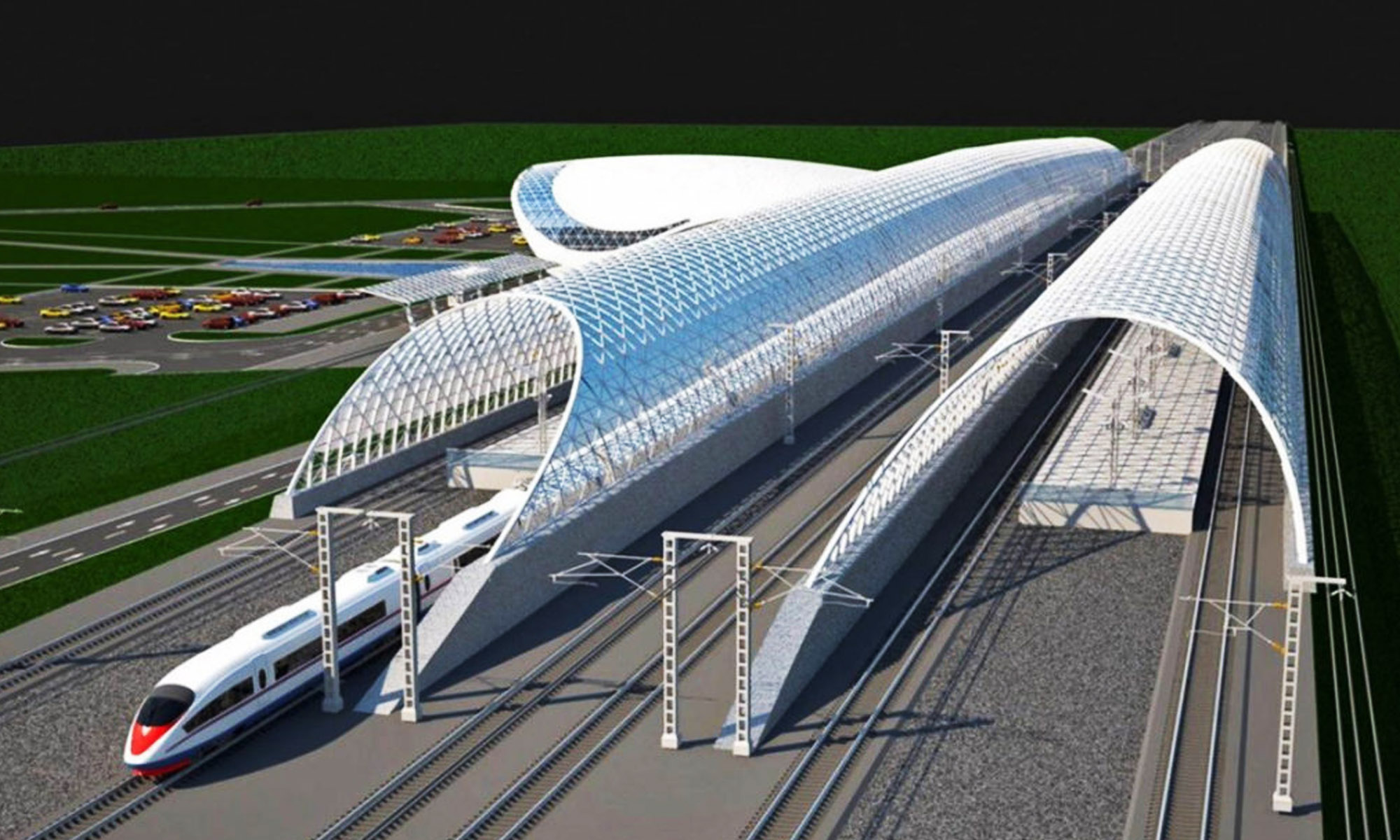

Заместитель главы ПАО«РЖД» Сергей Кобзев в рамках совещания подробно рассказал о преимуществах проекта: «Реализация этого проекта направлена на усиление железно-дорожной инфраструктуры, транспортных артерий северо-запада и на решение задачи увеличения пропускных и провозных способностей для грузов. Также, несмотря на фактор пандемии, темпы роста пассажирооборота растут и вопрос специализации железно-дорожных линий на пассажирское и грузовое движение уже давно назрел и требует серьезного решения. Выбирая такой путь как строительство ВСМ, мы внимательно взвешивали возможные сценарии развития. Она пройдет по территории 6 субъектов Российской Федерации. В зоне влияния будущей ВСМ проживает более 30 млн человек — 20% населения страны. В 2019 году эти регионы посетило около 37 млн туристов, по расчетам, которые выполнялись нами, в 2030 году ожидаемый пассажиропоток по ВСМ составит более 23 млн человек. Время в пути между столицами сократится до двух часов пятнадцати минут. Москва и Санкт-Петербург будут находиться в едином двухчасовом агломерационном поясе операционной доступности — это уже сложившаяся мировая практика крупных агломераций. Почти все участки ВСМ будут построены в рамках инвестиционных программ ОАО «РЖД», а участок Торжок — Великий Новгород — Обухово предлагается реализовать в форме региональной концессии».

Заместитель главы ПАО«РЖД» Сергей Кобзев в рамках совещания подробно рассказал о преимуществах проекта: «Реализация этого проекта направлена на усиление железно-дорожной инфраструктуры, транспортных артерий северо-запада и на решение задачи увеличения пропускных и провозных способностей для грузов. Также, несмотря на фактор пандемии, темпы роста пассажирооборота растут и вопрос специализации железно-дорожных линий на пассажирское и грузовое движение уже давно назрел и требует серьезного решения. Выбирая такой путь как строительство ВСМ, мы внимательно взвешивали возможные сценарии развития. Она пройдет по территории 6 субъектов Российской Федерации. В зоне влияния будущей ВСМ проживает более 30 млн человек — 20% населения страны. В 2019 году эти регионы посетило около 37 млн туристов, по расчетам, которые выполнялись нами, в 2030 году ожидаемый пассажиропоток по ВСМ составит более 23 млн человек. Время в пути между столицами сократится до двух часов пятнадцати минут. Москва и Санкт-Петербург будут находиться в едином двухчасовом агломерационном поясе операционной доступности — это уже сложившаяся мировая практика крупных агломераций. Почти все участки ВСМ будут построены в рамках инвестиционных программ ОАО «РЖД», а участок Торжок — Великий Новгород — Обухово предлагается реализовать в форме региональной концессии».

Центр организации дорожного движения Москвы в заключении обратил внимание на риск «правовой неопределенности» при принятии поправок. Под новый термин СИМ попадают, помимо прочего, самокаты, однако они же могут быть отнесены и к велосипедам — по действующим правилам к последним относятся транспортные средства, имеющие «по крайней мере два колеса и приводимые в движение, как правило, мускульной силой». В центре также не поддержали идею Минтранса разрешить использовать бело-лунные светофоры не только для регулирования движения трамваев, но и для всех транспортных средств, которые могут выезжать на выделенные полосы для движения маршрутных транспортных средств. «Это снизит безопасность движения и приведет к путанице водителями транспортных средств, допущенных к движению по полосе для маршрутных транспортных средств, какой сигнал какого светофора они обязаны соблюдать»,— считают в ЦОДД. Центр также просит установить в новых ПДД запрет на движение автомобилей и безрельсового транспорта по выделенным полосам, проложенным по трамвайному полотну.

Центр организации дорожного движения Москвы в заключении обратил внимание на риск «правовой неопределенности» при принятии поправок. Под новый термин СИМ попадают, помимо прочего, самокаты, однако они же могут быть отнесены и к велосипедам — по действующим правилам к последним относятся транспортные средства, имеющие «по крайней мере два колеса и приводимые в движение, как правило, мускульной силой». В центре также не поддержали идею Минтранса разрешить использовать бело-лунные светофоры не только для регулирования движения трамваев, но и для всех транспортных средств, которые могут выезжать на выделенные полосы для движения маршрутных транспортных средств. «Это снизит безопасность движения и приведет к путанице водителями транспортных средств, допущенных к движению по полосе для маршрутных транспортных средств, какой сигнал какого светофора они обязаны соблюдать»,— считают в ЦОДД. Центр также просит установить в новых ПДД запрет на движение автомобилей и безрельсового транспорта по выделенным полосам, проложенным по трамвайному полотну. видит в поправках Минтранса ущемление прав пешеходов и считает недопустимым снижение степени защищенности и безопасности пешеходов из-за травматизма по причине наездов на них средств индивидуальной мобильности. Выступающий призвал обратить внимание на зарубежную практику, где средства индивидуальной мобильности приравниваются к транспортным средствам, а максимальная скорость СИМ ограничивается их производителями до 20-25 км/час. Он критикует проект поправок в правила дорожного движения в связи с непризнанием средств индивидуальной мобильности транспортными средствами.

видит в поправках Минтранса ущемление прав пешеходов и считает недопустимым снижение степени защищенности и безопасности пешеходов из-за травматизма по причине наездов на них средств индивидуальной мобильности. Выступающий призвал обратить внимание на зарубежную практику, где средства индивидуальной мобильности приравниваются к транспортным средствам, а максимальная скорость СИМ ограничивается их производителями до 20-25 км/час. Он критикует проект поправок в правила дорожного движения в связи с непризнанием средств индивидуальной мобильности транспортными средствами. Вадим Мельников, директор Экспертного центра «Движение без опасности» прокомментировал поправки к правилам дорожного движения, которые предложил Минтранс. Вадим отметил, что гироскутеры, моноколеса, электросамокаты, сигвеи становятся настолько популярными, что требуются определенные правила для их владельцев: «Если недавно средства индивидуальной мобильности были средством развлечения, то в этом году они стали не просто средством передвижения, но и средством заработка, работы для большого количества людей, которые занимаются доставкой различных грузов. Сейчас появляется новая категория участников движения, которую нужно своевременно описать, задать правила взаимодействия и сформировать инфраструктуру для того, чтобы все это делалось планомерно. С одной стороны есть категория людей, которые покупают средства индивидуальной мобильности, чтобы преодолевать «последнюю милю» в ситуации загруженного мегаполиса. Им, конечно, хочется иметь максимальную скорость передвижения. С другой стороны, о том как безопасно, правильно и с какой скоростью передвигаться — этим людям никто не рассказал. Сейчас пешеходы испытывают существенный уровень негатива, связанный с тем, что в парках, на пешеходных дорогах и тротуарах появляются быстро передвигающиеся гаджеты. Необходимо сделать так, чтобы эта категория участников движения, которая с каждым годом только будет расти, могла планомерно развиваться. Вопрос о регулировании передвижения СИМ тоже неоднозначен: камеры и детекторы здесь не помогут, а экипажей контролирующих органов будет просто недостаточно для всего города. Поправки, предложенные Министерством транспорта — это попытка латать дыру, когда мы летим в какую-то пропасть. Когда эта категория участников движения станет безумно распространена, начнется волна дорожно-транспортных происшествий в разных комбинациях: самокатчик и велосипедист, сигвей с гироскутером и прочее. Потребуется внести ответственность, а мы пока не готовы к этому. Здесь возникает и пространство для страхования ответственности, ведь некоторые средства индивидуальной мобильности достаточно дороги, не говоря уже об ущербе здоровью, который может произойти вследствие столкновения. Все это пока кажется каким-то излишеством, но если это движение станет активно развиваться, то потребуется сделать еще очень многое как в части законодательства, так и в части городской инфраструктуры. На дорогах должны будут активно появляться станции для зарядки электротранспорта, места отдыха для тех, кто участвует в таком движении, велосипедные парковки и другая инфраструктура».

Вадим Мельников, директор Экспертного центра «Движение без опасности» прокомментировал поправки к правилам дорожного движения, которые предложил Минтранс. Вадим отметил, что гироскутеры, моноколеса, электросамокаты, сигвеи становятся настолько популярными, что требуются определенные правила для их владельцев: «Если недавно средства индивидуальной мобильности были средством развлечения, то в этом году они стали не просто средством передвижения, но и средством заработка, работы для большого количества людей, которые занимаются доставкой различных грузов. Сейчас появляется новая категория участников движения, которую нужно своевременно описать, задать правила взаимодействия и сформировать инфраструктуру для того, чтобы все это делалось планомерно. С одной стороны есть категория людей, которые покупают средства индивидуальной мобильности, чтобы преодолевать «последнюю милю» в ситуации загруженного мегаполиса. Им, конечно, хочется иметь максимальную скорость передвижения. С другой стороны, о том как безопасно, правильно и с какой скоростью передвигаться — этим людям никто не рассказал. Сейчас пешеходы испытывают существенный уровень негатива, связанный с тем, что в парках, на пешеходных дорогах и тротуарах появляются быстро передвигающиеся гаджеты. Необходимо сделать так, чтобы эта категория участников движения, которая с каждым годом только будет расти, могла планомерно развиваться. Вопрос о регулировании передвижения СИМ тоже неоднозначен: камеры и детекторы здесь не помогут, а экипажей контролирующих органов будет просто недостаточно для всего города. Поправки, предложенные Министерством транспорта — это попытка латать дыру, когда мы летим в какую-то пропасть. Когда эта категория участников движения станет безумно распространена, начнется волна дорожно-транспортных происшествий в разных комбинациях: самокатчик и велосипедист, сигвей с гироскутером и прочее. Потребуется внести ответственность, а мы пока не готовы к этому. Здесь возникает и пространство для страхования ответственности, ведь некоторые средства индивидуальной мобильности достаточно дороги, не говоря уже об ущербе здоровью, который может произойти вследствие столкновения. Все это пока кажется каким-то излишеством, но если это движение станет активно развиваться, то потребуется сделать еще очень многое как в части законодательства, так и в части городской инфраструктуры. На дорогах должны будут активно появляться станции для зарядки электротранспорта, места отдыха для тех, кто участвует в таком движении, велосипедные парковки и другая инфраструктура».

Александр Евсин, Начальник ситуационного центра

Александр Евсин, Начальник ситуационного центра  Напомним, что внедрение ИТС, автоматизирующих процессы управления дорожным движением, в городах с населением свыше 300 тыс. человек предусмотрено нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Главная цель — автоматизация процессов управления дорожным движением, и как результат — повышение безопасности на дорогах. Росавтодор отобрал 22 региональных проекта по внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС), на развитие которых в 2020 году выделят более 3,3 млрд рублей. При этом, внедрение умных технологий не во всех регионах происходит гладко — министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев заявлял о некоторых сложностях внедрения ИТС: «Наличие комплекса отдельных не связанных в единое целое систем в регионе не позволяет говорить о наличии полноценной ИТС. Пока в крае отсутствует система, которая бы объединяла в единую информационную платформу остальные подсистемы. И это при том, что в Алтайском крае внедрены и работают автоматизированная система управления дорожным движением, средства фотовидеофиксации нарушений, системы видеонаблюдения, весогабаритного контроля и ряд других. При этом внедрение ИТС является для министерства транспорта края одним из приоритетных проектов. И ситуация, которая сложилась на Алтае не является уникальной. По данным Минтранса России, ИТС работают не более чем в 15 городах, тогда как автоматизированные системы управления дорожным движением – более чем в 50 и их количество продолжает расти».

Напомним, что внедрение ИТС, автоматизирующих процессы управления дорожным движением, в городах с населением свыше 300 тыс. человек предусмотрено нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Главная цель — автоматизация процессов управления дорожным движением, и как результат — повышение безопасности на дорогах. Росавтодор отобрал 22 региональных проекта по внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС), на развитие которых в 2020 году выделят более 3,3 млрд рублей. При этом, внедрение умных технологий не во всех регионах происходит гладко — министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев заявлял о некоторых сложностях внедрения ИТС: «Наличие комплекса отдельных не связанных в единое целое систем в регионе не позволяет говорить о наличии полноценной ИТС. Пока в крае отсутствует система, которая бы объединяла в единую информационную платформу остальные подсистемы. И это при том, что в Алтайском крае внедрены и работают автоматизированная система управления дорожным движением, средства фотовидеофиксации нарушений, системы видеонаблюдения, весогабаритного контроля и ряд других. При этом внедрение ИТС является для министерства транспорта края одним из приоритетных проектов. И ситуация, которая сложилась на Алтае не является уникальной. По данным Минтранса России, ИТС работают не более чем в 15 городах, тогда как автоматизированные системы управления дорожным движением – более чем в 50 и их количество продолжает расти».

Юрий Васильевич отметил, что степень чистоты энергетики в стране определяет очень многое. Эмин Аскеров, директор по стратегии и инвестициям, АО «Объединённая теплоэнергетическая компания» — Управление неатомным теплоэнергетическим комплексом ГК «РОСАТОМ» объяснил как переход на электромобили должен проходить так, чтобы он был действительно оправданным. Он рассмотрел этот вопрос на примере Китая, который уже много лет внедряет электротранспорт для улучшения экологической ситуации в крупных мегаполисах.

Юрий Васильевич отметил, что степень чистоты энергетики в стране определяет очень многое. Эмин Аскеров, директор по стратегии и инвестициям, АО «Объединённая теплоэнергетическая компания» — Управление неатомным теплоэнергетическим комплексом ГК «РОСАТОМ» объяснил как переход на электромобили должен проходить так, чтобы он был действительно оправданным. Он рассмотрел этот вопрос на примере Китая, который уже много лет внедряет электротранспорт для улучшения экологической ситуации в крупных мегаполисах.

Виталий Новиков, исполнительный директор Союза Автосервисов идейно поддерживает инициативу ужесточения контроля, однако отмечает ряд противоречивых и, пока еще, неочевидных пунктов законопроекта: «В первую очередь необходимо восстанавливать систему гостехосмотра, потому что сейчас эта система функционирует не так как она задумывалась изначально. Неисправную фару проверить легко, но как инспекторы будут проверять некорректно работающие фары — уже вопрос. Говоря о проверке несправной тормозной системы, надо понимать, что для такой проверки нужны как минимум основания. Проверить исправность тормозов технически правильно можно только на стенде, если не брать в расчет какое-то полное отсутствие тормозной системы. Не могу представить, при каких обстоятельствах такое может случиться. Из текущей информации совершенно непонятно, как определить перечень того, что может быть визуально определено как исправное или неисправное, а что не может. Лишение диагностической карты в таком случае тоже выглядит необоснованно: как быть с добропорядочными водителями, у которых неисправность могла проявиться только что? Когда мы говорим о безопасности дорожного движения, то стоит посмотреть, какая доля ДТП происходит по причине неисправности автомобиля, а какая по причине человеческого фактора или качества дорожного покрытия. В ситуации с ужесточением контроля за неисправными автомобилями может локально увеличиться уровень коррупции. Сегодня остро стоит вопрос фокуса внимания: на том ли мы сосредотачиваемся, пытаясь обеспечить безопасность на дороге?».

Виталий Новиков, исполнительный директор Союза Автосервисов идейно поддерживает инициативу ужесточения контроля, однако отмечает ряд противоречивых и, пока еще, неочевидных пунктов законопроекта: «В первую очередь необходимо восстанавливать систему гостехосмотра, потому что сейчас эта система функционирует не так как она задумывалась изначально. Неисправную фару проверить легко, но как инспекторы будут проверять некорректно работающие фары — уже вопрос. Говоря о проверке несправной тормозной системы, надо понимать, что для такой проверки нужны как минимум основания. Проверить исправность тормозов технически правильно можно только на стенде, если не брать в расчет какое-то полное отсутствие тормозной системы. Не могу представить, при каких обстоятельствах такое может случиться. Из текущей информации совершенно непонятно, как определить перечень того, что может быть визуально определено как исправное или неисправное, а что не может. Лишение диагностической карты в таком случае тоже выглядит необоснованно: как быть с добропорядочными водителями, у которых неисправность могла проявиться только что? Когда мы говорим о безопасности дорожного движения, то стоит посмотреть, какая доля ДТП происходит по причине неисправности автомобиля, а какая по причине человеческого фактора или качества дорожного покрытия. В ситуации с ужесточением контроля за неисправными автомобилями может локально увеличиться уровень коррупции. Сегодня остро стоит вопрос фокуса внимания: на том ли мы сосредотачиваемся, пытаясь обеспечить безопасность на дороге?».  Большинство автоюристов также уверены, что подобная инициатива лишь создаст почву для недобросовестных инспекторов и водителей. Если подобную систему можно с большой натяжкой реализовать в крупном городе, то совершенно неясно, что делать в случае, когда автомобилист передвигается между регионами. В таких случаях многим действительно будет проще «откупиться» и продолжить движение со всеми документами при себе.

Большинство автоюристов также уверены, что подобная инициатива лишь создаст почву для недобросовестных инспекторов и водителей. Если подобную систему можно с большой натяжкой реализовать в крупном городе, то совершенно неясно, что делать в случае, когда автомобилист передвигается между регионами. В таких случаях многим действительно будет проще «откупиться» и продолжить движение со всеми документами при себе.