Зону платных парковок в Москве расширят с 17 февраля. Она охватит 80 улиц. На новых платных парковках будет действовать тариф «пониженный круглосуточный» и будет составлять 40 рублей. Но несмотря на то, что введут новые парковочные места, число парковок с пониженным тарифом существенно сократится. Сейчас таких парковок 264, а с 17 февраля будет 193. Также столичные власти вдвое сократили количество улиц, где можно парковаться за 60 рублей в час. Сейчас таких 412, а будет 211. Разобраться, почему проблема парковок в столице стоит так остро помогла Грызенкова Юлия, доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости

финансовых инструментов рынка Финансового университета при Правительстве России.

«Проблема недостатка парковок в Москве была заложена еще в советский период, когда приоритетом являлось развитие общественного транспорта и предполагалось, что владение автомашиной скорее исключение, чем правило. В 1990-е — начале 2000-х гг. автопарк рос и парковок стало не хватать, а хаотично припаркованные машины стали мешать движению и заняли практически все дворы, везде были тенты-ракушки, в которых хранились машины. Последующее упорядочение правил парковки не привело к полному решению проблемы, но сняло остроту в большинстве случаев, а также показало жителям путь к решению проблем с парковкой: огораживание дворов для организации парковки машин жильцов и получение резидентских разрешений для парковки на улице около дома. Надо признать, что ради последнего жители некоторых улиц центрального округа в Москве просили расширить зону платной парковки — только так они могут найти место рядом с домом, на котором не будут парковаться люди, приехавшие в центр на работу или за покупками. И эта тенденция сдвигается все дальше от исторического центра Москвы. Например, в новый список платных для парковки улиц попали небольшие улицы Сосинская и Дубровские, расположенные у метро Крестьянская застава, жители которых испытывают значительные проблемы с парковкой, в том числе из-за маятниковых поездок на работу жителей Подмосковья».

«Проблема недостатка парковок в Москве была заложена еще в советский период, когда приоритетом являлось развитие общественного транспорта и предполагалось, что владение автомашиной скорее исключение, чем правило. В 1990-е — начале 2000-х гг. автопарк рос и парковок стало не хватать, а хаотично припаркованные машины стали мешать движению и заняли практически все дворы, везде были тенты-ракушки, в которых хранились машины. Последующее упорядочение правил парковки не привело к полному решению проблемы, но сняло остроту в большинстве случаев, а также показало жителям путь к решению проблем с парковкой: огораживание дворов для организации парковки машин жильцов и получение резидентских разрешений для парковки на улице около дома. Надо признать, что ради последнего жители некоторых улиц центрального округа в Москве просили расширить зону платной парковки — только так они могут найти место рядом с домом, на котором не будут парковаться люди, приехавшие в центр на работу или за покупками. И эта тенденция сдвигается все дальше от исторического центра Москвы. Например, в новый список платных для парковки улиц попали небольшие улицы Сосинская и Дубровские, расположенные у метро Крестьянская застава, жители которых испытывают значительные проблемы с парковкой, в том числе из-за маятниковых поездок на работу жителей Подмосковья».

Юлия так же подчеркнула, что введение платной парковки — это лишь одна из возможных и необходимых мер по созданию комфортной для автовладельцев и пешеходов среды на улицах.

«Важно добиться строительства необходимого числа паркингов, учитывать это при строительстве жилья. Например, при строительстве на тех же улицах ЖК «На Симоновском» количество машиномест в подземном паркинге сделали существенно меньшим, чем число квартир. Что привело к значительному дефициту парковочных мест на ближайших улицах и к просьбам о введении зоны платной парковки. При строительстве торговых центров нужно добиться проектирования и строительства парковок, которые днем могут использоваться покупателями, а ночью жителями ближайших домов».

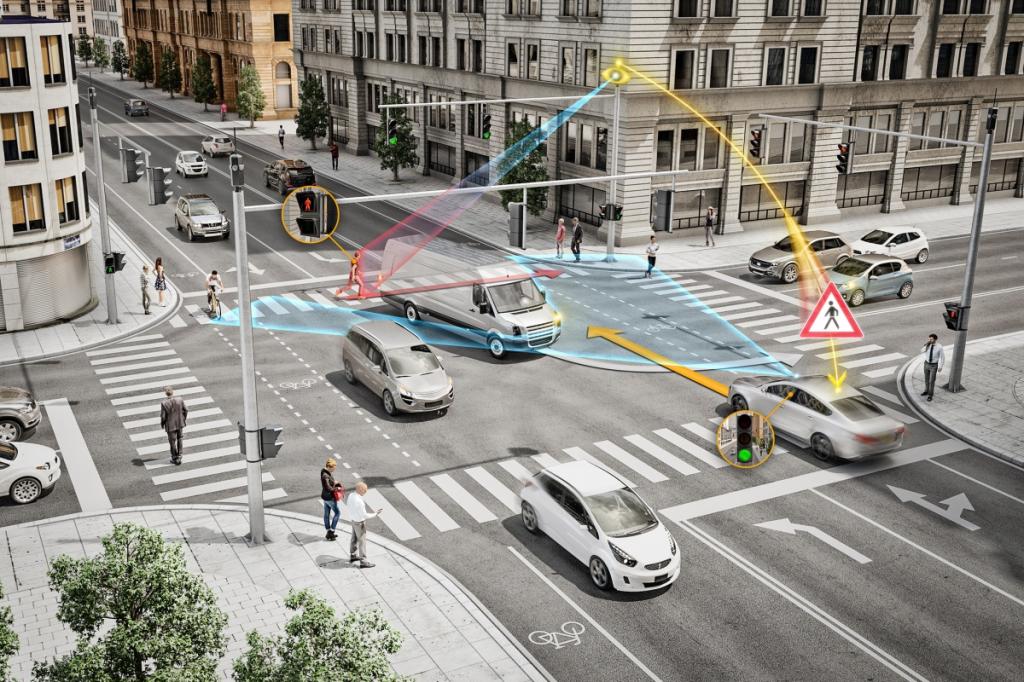

Многие страны уже сегодня внедряют инновационные технологии в сфере парковочного пространства. Это позволяет добиться уменьшения «паразитного» трафика – времени, когда водитель движется с минимальной скоростью в поиске парковочного места. Например, в Германии эта проблема «съедает» более 560 млн часов и 1% ВВП (по данным статистического бюро Германии на 2019 г.). Потерянные минуты уменьшают количество состоявшихся бизнес встреч и посещения точек общественного питания. Чтобы избавиться от лишних перемещений транспорта в процессе поиска свободного парковочного места, необходимы навигационные решения для отслеживания незанятых мест. Камеры и оптические и магнитные датчики положения передают данные o занятых парковочных местах, которые затем обрабатываются и передаются в пользовательский интерфейс. Однако эта технология связана с определенными ограничениями, такие как высокие затраты, тем не менее, в городах с наибольшим распространением решений для умной парковки, например, в Шанхае, Гонконге, Сингапуре и Барселоне применяется именно такая технология.

Юлия Грызенкова добавила: «Иностранный опыт также показывает, что даже в историческом центре можно перестроить часть домов в парковки и отрегулировать и строительство, и правила парковки так, чтобы приобретение или аренда машиномест были экономически выгодными. Город может поступиться частью доходов ради снижения стоимости парковки, но при этом простимулировать ужесточением правил парковки к приобретению машиномест местных жителей, можно разработать и внедрить программы ипотеки или рассрочки для такой покупки.

Еще одно условие снижения проблемы парковки — это стимулирование использования общественного транспорта. Он должен стать удобным и предсказуемым, что сейчас и делается городскими властями: строятся новые линии метро, на наземных остановках размещены табло с информацией о ближайшем автобусе или трамвае, есть популярные программы по времени ожидания и маршрутам транспорта. Но эта работа требует значительного времени и успех пока только намечается».

Тот факт, что парковка в столице стала не просто «дорогим удовольствием», отметил ,Михаил Якимов, доктор технических наук, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта:

«Мы наблюдаем в Москве странную ситуацию, когда многие люди говорят: «Мы не ездим в центр на автомобилях, потому что там негде их припарковать». И заметьте, речь не идет о деньгах, как это было год или два назад, речь идет о том, что припарковаться негде и за деньги. Причем не важно в зоне платных парковок, либо на придомовой территории. Все парковочные территории всегда заняты. Достаточно попробовать встать в районе Тверской улицы, прилегающие к которой переулки постоянно заняты. То есть платные парковки так же заняты в течение дня, как и раньше. Получается, что по истечению четырех лет мы вернулись на те же показатели использования объемов парковочного пространства, что и до внедрения платных парковок. А это значит, что парковочная политика превратилась в обычный фискальный инструмент сбора денег и уже никак не решает задачи повышения качества функционирования транспортной системы города. Какую задачу решает существующая парковочная политика города Москвы? Ответ очевиден – никакую. Нет цели, нет политики, нет плана».

«Мы наблюдаем в Москве странную ситуацию, когда многие люди говорят: «Мы не ездим в центр на автомобилях, потому что там негде их припарковать». И заметьте, речь не идет о деньгах, как это было год или два назад, речь идет о том, что припарковаться негде и за деньги. Причем не важно в зоне платных парковок, либо на придомовой территории. Все парковочные территории всегда заняты. Достаточно попробовать встать в районе Тверской улицы, прилегающие к которой переулки постоянно заняты. То есть платные парковки так же заняты в течение дня, как и раньше. Получается, что по истечению четырех лет мы вернулись на те же показатели использования объемов парковочного пространства, что и до внедрения платных парковок. А это значит, что парковочная политика превратилась в обычный фискальный инструмент сбора денег и уже никак не решает задачи повышения качества функционирования транспортной системы города. Какую задачу решает существующая парковочная политика города Москвы? Ответ очевиден – никакую. Нет цели, нет политики, нет плана».

Виктор Похмелкин, председатель Движения автомобилистов, поделился мнением о парковочной политике Москвы за пределами центра:

«Если в центре города еще есть потребность «разгрузить» улицы, улучшить движение. Но когда платная парковка выходит за пределы ТТК, никакого оправдания этому, кроме фискального, нет», — отметил он. По его словам, порядка 50% рабочих мест сосредоточены в зонах платной парковки, «москвичи едут на работу на личном авто, по 8 часов находятся в офисе, а плата за парковку чудовищная».

Отметим, опрос «Левада-центра» показал, что москвичи больше всего обеспокоены проблемой платных парковок (27%) и пробок (15%). Против повышения цен на платные парковки в центре Москвы высказывались 62% жителей.

Антон Журавлев, президент ассоциации «Цифровая Эра Транспорта» прокомментировал проект нового КоАП. «По этому вопросу мне удалось пообщаться с аппаратом курирующего вице-премьера на тему контроля соблюдения правил дорожного движения. В кабинетах ходит осознание того, что технологически нет ничего сложного в тотальном контроле передвижения каждого транспортного средства на базе информационных систем. Мы включаем навигатор, который снимает эти данные и видит всю вашу поездку. Это очень хорошо отображается у тех, кто пользуется каршерингом – после каждой поездки водитель получает отчет. Технологическая возможность контролировать скорость, а соответственно и выносить штрафы о нарушениях у нас в стране есть. Повышать штрафы или нет – это вопрос связанный как с культурой вождения, ментальностью, так и с потенциальной социальной напряженностью после введения таких решений. Я, как автолюбитель, выступаю за жесткое регулирование нарушений ПДД, я за большие штрафы. Это стимулирует водителя становиться культурнее и осознаннее на дорогах».

Антон Журавлев, президент ассоциации «Цифровая Эра Транспорта» прокомментировал проект нового КоАП. «По этому вопросу мне удалось пообщаться с аппаратом курирующего вице-премьера на тему контроля соблюдения правил дорожного движения. В кабинетах ходит осознание того, что технологически нет ничего сложного в тотальном контроле передвижения каждого транспортного средства на базе информационных систем. Мы включаем навигатор, который снимает эти данные и видит всю вашу поездку. Это очень хорошо отображается у тех, кто пользуется каршерингом – после каждой поездки водитель получает отчет. Технологическая возможность контролировать скорость, а соответственно и выносить штрафы о нарушениях у нас в стране есть. Повышать штрафы или нет – это вопрос связанный как с культурой вождения, ментальностью, так и с потенциальной социальной напряженностью после введения таких решений. Я, как автолюбитель, выступаю за жесткое регулирование нарушений ПДД, я за большие штрафы. Это стимулирует водителя становиться культурнее и осознаннее на дорогах». Профессор МАДИ Михаил Якимов поделился своим мнением о введении накопительной системы нарушений ПДД: «Я думаю, что новые поправки в кодекс административных правонарушений в части дорожного движения решают как раз эти задачи. Первая – ужесточение ответственности за нарушение правил, вторая – определенные шаги к выравниванию всех участников дорожного движения перед законом. Сделано это будет посредством введения бальной системы учета количества правонарушений и, соответственно, прогрессивной шкалы суровости наказания в зависимости от количества нарушений. Это правильный путь, он должен положительно сказаться на общем характере безопасности движения на дорогах страны».

Профессор МАДИ Михаил Якимов поделился своим мнением о введении накопительной системы нарушений ПДД: «Я думаю, что новые поправки в кодекс административных правонарушений в части дорожного движения решают как раз эти задачи. Первая – ужесточение ответственности за нарушение правил, вторая – определенные шаги к выравниванию всех участников дорожного движения перед законом. Сделано это будет посредством введения бальной системы учета количества правонарушений и, соответственно, прогрессивной шкалы суровости наказания в зависимости от количества нарушений. Это правильный путь, он должен положительно сказаться на общем характере безопасности движения на дорогах страны».

Александр Цыганов, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве России, отметил важность обновления системы: «Дополнительное регулирование деятельности агрегаторов необходимо, так фактически они предоставляют услугу, за которую сегодня отвечает лишь водитель. Формально с водителя можно получить компенсацию за некачественно оказанную или небезопасную услугу, но средств у него мало и получать их можно очень долго с учетом тяжелого материального положения виновника. Выплат по ОСАГО и привлечение виновного таксиста к уголовной ответственности в случае причинения серьезного вреда жизни и здоровью пассажира недостаточно и не приводит к реальной компенсации физического и морального ущерба. Отметим, что население в массе своей воспринимает услугу, оказываемую агрегатором, как транспортную, а не информационную. Поэтому необходимо установление ответственности агрегатора и его ответственность за качество и безопасность услуг. Возможное увеличение стоимости услуг такси может быть незначительным или не произойти, так как рынок достаточно конкурентен. Опасения по оттоку водителей в теневой бизнес возможны, но не оправданны: потребитель привык вызывать такси в приложении или по телефону, незаметно организовать аналогичную практику нелегалам в существенном масштабе не получится».

Александр Цыганов, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве России, отметил важность обновления системы: «Дополнительное регулирование деятельности агрегаторов необходимо, так фактически они предоставляют услугу, за которую сегодня отвечает лишь водитель. Формально с водителя можно получить компенсацию за некачественно оказанную или небезопасную услугу, но средств у него мало и получать их можно очень долго с учетом тяжелого материального положения виновника. Выплат по ОСАГО и привлечение виновного таксиста к уголовной ответственности в случае причинения серьезного вреда жизни и здоровью пассажира недостаточно и не приводит к реальной компенсации физического и морального ущерба. Отметим, что население в массе своей воспринимает услугу, оказываемую агрегатором, как транспортную, а не информационную. Поэтому необходимо установление ответственности агрегатора и его ответственность за качество и безопасность услуг. Возможное увеличение стоимости услуг такси может быть незначительным или не произойти, так как рынок достаточно конкурентен. Опасения по оттоку водителей в теневой бизнес возможны, но не оправданны: потребитель привык вызывать такси в приложении или по телефону, незаметно организовать аналогичную практику нелегалам в существенном масштабе не получится». Марина Зюганова, управляющий директор по имущественным видам страхования компании «Ренессанс страхование» объяснила важность изменения системы и законодательные сложности, которые возникнут в процессе реформы. «В идеале было бы решить проблему компенсаций пассажирам так, как это сделано для других видов транспорта: через обязательное страхование ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. Федеральный закон № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» принимался в 2012 году и вступал в силу в 2013 году. В тот момент рынок такси находился на очень низком уровне нормативного регулирования — тогда только запускалась разрешительная система. Подавляющее большинство такси работали в «серой» зоне. Официальных парков было мало, и государство тратило огромные усилия для исправления ситуации. Учитывая особенности деятельности такси того времени, законодатель счел целесообразным максимально облегчить их регулирование. Нужно было сначала вывести такси в «белую» зону и только потом постепенно усиливать регулирование. Первый этап пройден. Объем пассажиров, перевозимых в такси, вырос в разы. Увеличение перевозок, в том числе, связано с расширением зоны платных парковок. Люди отказываются использовать собственный автомобиль, вызывать такси — экономически более целесообразно. При использовании такси сейчас есть единственное требование — договор ОСАГО — нужно понимать: лимит выплаты по ОСАГО в 4 раза меньше, чем по гражданской ответственности перевозчика. В результате люди, получившие травму в такси, не имеют возможности получить адекватную компенсацию за причиненный вред того же уровня, что и пассажирам другого общественного транспорта. На сегодня практика страхования ОСАГО устанавливает единые требования для всех транспортных средств вне зависимости от того, используется автомобиль для личных поездок или как такси. Для закрепления права пассажира на компенсацию оптимальным решением является включение такси в систему страхования перевозчика по 67-ФЗ. Но, к сожалению, сам 67-ФЗ об ОСГОП содержит несколько блок-факторов: 1. страхователь – юридическое лицо или ИП 2. страхователь – лицензированный перевозчик. Лицензия выдается Ространснадзором по региону. Агрегатор такси — не перевозчик, потому что сам не осуществляет деятельности по перевозке пассажиров в том смысле, как это объясняет 67ФЗ и Устав автомобильного транспорта. А автомобиль такси можно зарегистрировать в агрегаторе без участия ИП и юридических лиц. Поэтому включение такси в 67-ФЗ, хоть и является насущной необходимостью, продиктованной реальностью, но долгий законодательный процесс. В 2018 году уже был проект закона о включении такси в 67-ФЗ, но этот проект был отправлен на доработку профильной комиссией Госдумы до вынесения в первое чтение. По действующим тарифам ОСГОП страхование для легкового автомобиля стоит от 500 до 5000 рублей в зависимости от вида перевозки (город-пригород-межгород). Если для такси будет установлена сумма около 3500,00 тысячи рублей, с учетом перевозок, например, до аэропортов (зона «пригород») и постоянным ненормированным использованием ТС, то, с учетом, что полис ОСАГО, при указании цели использования транспортного средства как такси, будет стоить для многих крупных городов около 12-15 тысяч рублей, то добавление 3,5 тысяч не сильно «утяжелит» нагрузку на бизнес и вряд ли приведет к уходу в нелегальный сектор».

Марина Зюганова, управляющий директор по имущественным видам страхования компании «Ренессанс страхование» объяснила важность изменения системы и законодательные сложности, которые возникнут в процессе реформы. «В идеале было бы решить проблему компенсаций пассажирам так, как это сделано для других видов транспорта: через обязательное страхование ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. Федеральный закон № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» принимался в 2012 году и вступал в силу в 2013 году. В тот момент рынок такси находился на очень низком уровне нормативного регулирования — тогда только запускалась разрешительная система. Подавляющее большинство такси работали в «серой» зоне. Официальных парков было мало, и государство тратило огромные усилия для исправления ситуации. Учитывая особенности деятельности такси того времени, законодатель счел целесообразным максимально облегчить их регулирование. Нужно было сначала вывести такси в «белую» зону и только потом постепенно усиливать регулирование. Первый этап пройден. Объем пассажиров, перевозимых в такси, вырос в разы. Увеличение перевозок, в том числе, связано с расширением зоны платных парковок. Люди отказываются использовать собственный автомобиль, вызывать такси — экономически более целесообразно. При использовании такси сейчас есть единственное требование — договор ОСАГО — нужно понимать: лимит выплаты по ОСАГО в 4 раза меньше, чем по гражданской ответственности перевозчика. В результате люди, получившие травму в такси, не имеют возможности получить адекватную компенсацию за причиненный вред того же уровня, что и пассажирам другого общественного транспорта. На сегодня практика страхования ОСАГО устанавливает единые требования для всех транспортных средств вне зависимости от того, используется автомобиль для личных поездок или как такси. Для закрепления права пассажира на компенсацию оптимальным решением является включение такси в систему страхования перевозчика по 67-ФЗ. Но, к сожалению, сам 67-ФЗ об ОСГОП содержит несколько блок-факторов: 1. страхователь – юридическое лицо или ИП 2. страхователь – лицензированный перевозчик. Лицензия выдается Ространснадзором по региону. Агрегатор такси — не перевозчик, потому что сам не осуществляет деятельности по перевозке пассажиров в том смысле, как это объясняет 67ФЗ и Устав автомобильного транспорта. А автомобиль такси можно зарегистрировать в агрегаторе без участия ИП и юридических лиц. Поэтому включение такси в 67-ФЗ, хоть и является насущной необходимостью, продиктованной реальностью, но долгий законодательный процесс. В 2018 году уже был проект закона о включении такси в 67-ФЗ, но этот проект был отправлен на доработку профильной комиссией Госдумы до вынесения в первое чтение. По действующим тарифам ОСГОП страхование для легкового автомобиля стоит от 500 до 5000 рублей в зависимости от вида перевозки (город-пригород-межгород). Если для такси будет установлена сумма около 3500,00 тысячи рублей, с учетом перевозок, например, до аэропортов (зона «пригород») и постоянным ненормированным использованием ТС, то, с учетом, что полис ОСАГО, при указании цели использования транспортного средства как такси, будет стоить для многих крупных городов около 12-15 тысяч рублей, то добавление 3,5 тысяч не сильно «утяжелит» нагрузку на бизнес и вряд ли приведет к уходу в нелегальный сектор». Изменением качества сервиса в связи с возможными нововведениями обеспокоился Константин Хомченко, Трекер Акселератора ИТМО, владелец Chili Marketing. «Модель агрегатора подразумевает перенос риска на конечного исполнителя. Маркетплейс получает долю за то, что обеспечивает исполнителя заказами. Если законопроект перенесет риск на агрегатор, то в таком случае могут пострадать пассажиры. Ведь тогда у водителя уменьшается ответственность за качество поездки, а таксопарк вообще получает выгодную позицию, у него снижается ответственность за аварию. Если посмотреть на ситуацию с точки зрения пассажира — то ему важнее доехать целым и здоровым, ему не так важны отношения между агрегатором и таксопарком. Его везет не агрегатор, не таксопарк. Его везет водитель. Если же агрегатор будет отвечать рублем, то это может отразится либо на стоимости поездки (нужно будет учитывать риск выплат пострадавшим в бизнес модели), либо на снижении качества сервиса, если будет решено оставить ту же стоимость поездки».

Изменением качества сервиса в связи с возможными нововведениями обеспокоился Константин Хомченко, Трекер Акселератора ИТМО, владелец Chili Marketing. «Модель агрегатора подразумевает перенос риска на конечного исполнителя. Маркетплейс получает долю за то, что обеспечивает исполнителя заказами. Если законопроект перенесет риск на агрегатор, то в таком случае могут пострадать пассажиры. Ведь тогда у водителя уменьшается ответственность за качество поездки, а таксопарк вообще получает выгодную позицию, у него снижается ответственность за аварию. Если посмотреть на ситуацию с точки зрения пассажира — то ему важнее доехать целым и здоровым, ему не так важны отношения между агрегатором и таксопарком. Его везет не агрегатор, не таксопарк. Его везет водитель. Если же агрегатор будет отвечать рублем, то это может отразится либо на стоимости поездки (нужно будет учитывать риск выплат пострадавшим в бизнес модели), либо на снижении качества сервиса, если будет решено оставить ту же стоимость поездки».

Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям ОАО «РЖД», поделился успехами мобильного приложения «РЖД пассажирам», а так же рассказал, как мобильный сервис улучшится в 2020 году. Речь идет о системе бронирования нового поколения, которая сможет построить маршрут с учетом удобных состыковок по времени, географически и по стоимости. «Процесс удобства посадки пассажира в поезд является одним из ключевых проектов, в том числе мы анализируем возможность использования биометрических технологий». Евгений так же рассказал о развитии мультимодальных путешествий. Данный сервис реализован на платформе «Инновационная мобильность» и объединяет различные виды транспорта в единую информационную систему для формирования предложений по мультимодальным перевозкам. В 2020 году сервис сможет предложить не только железнодорожные, автобусные, авиа и перевозки водным транспортом.:«наша задача в этом году расширить число участников, добавить таксомоторные перевозки и функцию продажи билетов на поезда международного сообщения » — уточнил Евгений.

Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям ОАО «РЖД», поделился успехами мобильного приложения «РЖД пассажирам», а так же рассказал, как мобильный сервис улучшится в 2020 году. Речь идет о системе бронирования нового поколения, которая сможет построить маршрут с учетом удобных состыковок по времени, географически и по стоимости. «Процесс удобства посадки пассажира в поезд является одним из ключевых проектов, в том числе мы анализируем возможность использования биометрических технологий». Евгений так же рассказал о развитии мультимодальных путешествий. Данный сервис реализован на платформе «Инновационная мобильность» и объединяет различные виды транспорта в единую информационную систему для формирования предложений по мультимодальным перевозкам. В 2020 году сервис сможет предложить не только железнодорожные, автобусные, авиа и перевозки водным транспортом.:«наша задача в этом году расширить число участников, добавить таксомоторные перевозки и функцию продажи билетов на поезда международного сообщения » — уточнил Евгений.

коммуникациям. Московский метрополитен — культурная площадка №1 в мире среди метрополитенов: уже сейчас реализованы такие проекты как «ночь в метро», выступления музыкантов на станциях, ежегодный каток и онлайн-библиотека. Юлия обратила внимание, что в Московском метрополитене активно развивается сервис помощи маломобильным пассажирам – с каждым годом увеличивается штат социальных работников и количество станций, оснащенных лифтами для самостоятельного спуска и подъема инвалидов-колясочников. Спикер говорила про успехи билетной системы Московского метрополитена, который, к слову, взял в этом году номинацию лучшей билетной системы в мире. Юлия Темникова заинтриговала аудиторию: «мы не останавливаемся на достигнутом и думаем над внедрением новых технологий, в том числе и технологий распознавания лиц, но об этом мы расскажем и анонсируем позже. »

коммуникациям. Московский метрополитен — культурная площадка №1 в мире среди метрополитенов: уже сейчас реализованы такие проекты как «ночь в метро», выступления музыкантов на станциях, ежегодный каток и онлайн-библиотека. Юлия обратила внимание, что в Московском метрополитене активно развивается сервис помощи маломобильным пассажирам – с каждым годом увеличивается штат социальных работников и количество станций, оснащенных лифтами для самостоятельного спуска и подъема инвалидов-колясочников. Спикер говорила про успехи билетной системы Московского метрополитена, который, к слову, взял в этом году номинацию лучшей билетной системы в мире. Юлия Темникова заинтриговала аудиторию: «мы не останавливаемся на достигнутом и думаем над внедрением новых технологий, в том числе и технологий распознавания лиц, но об этом мы расскажем и анонсируем позже. » Завершила сессию Виктория Петрова, председатель экспертного совета консалтингового агенства ЛюдиPeople. Виктория рассказала про современные подходы к планированию маршрутов общественного транспорта. Основной вектор выступления был направлен на прибыльность городского транспорта, на анализ типичных проблем российских городов. Особое значение спикер уделила теме принятия управленческих решений по корректировке маршрутной сети города и выводе предприятия из убыточного состояния в прибыльное без дополнительных затрат. «Мы разбили город на отдельные квадраты, и установили связь между подвижностью населения в этих квадратах. Проанализировали пассажиропотоки и куда они перемещаются в зависимости от сезонности, мы создали алгоритм и четкую взаимосвязь».

Завершила сессию Виктория Петрова, председатель экспертного совета консалтингового агенства ЛюдиPeople. Виктория рассказала про современные подходы к планированию маршрутов общественного транспорта. Основной вектор выступления был направлен на прибыльность городского транспорта, на анализ типичных проблем российских городов. Особое значение спикер уделила теме принятия управленческих решений по корректировке маршрутной сети города и выводе предприятия из убыточного состояния в прибыльное без дополнительных затрат. «Мы разбили город на отдельные квадраты, и установили связь между подвижностью населения в этих квадратах. Проанализировали пассажиропотоки и куда они перемещаются в зависимости от сезонности, мы создали алгоритм и четкую взаимосвязь».

алее сессию продолжил Борис Паньков, основатель и генеральный директор, OMNICOMM. Спикер объяснил ситуацию со стороны коммерческой организации, рассказал про реалии жесткой конкуренции в бизнесе транспортно-логистических перевозок и про важность оптимизации бизнес процессов. Борис также упомянул, что сегодня в России остро стоит кадровый вопрос «Мы выращиваем кадры сами, мы активно участвуем в центре компетенции «Deutsche Telekom». Борис так же отметил, что аналогичных организаций , позволяющих выращивать кадры подобных компетенций в составе Российских организаций и ВУЗов пока, к сожалению, не существует.

алее сессию продолжил Борис Паньков, основатель и генеральный директор, OMNICOMM. Спикер объяснил ситуацию со стороны коммерческой организации, рассказал про реалии жесткой конкуренции в бизнесе транспортно-логистических перевозок и про важность оптимизации бизнес процессов. Борис также упомянул, что сегодня в России остро стоит кадровый вопрос «Мы выращиваем кадры сами, мы активно участвуем в центре компетенции «Deutsche Telekom». Борис так же отметил, что аналогичных организаций , позволяющих выращивать кадры подобных компетенций в составе Российских организаций и ВУЗов пока, к сожалению, не существует.

Своим мнением о технологии «умный» перекресток поделилась Старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Екатерина Решетова:

Своим мнением о технологии «умный» перекресток поделилась Старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Екатерина Решетова:

По мнению Председателя Межрегионального профессионального союза водителей профессионалов Александра Котова, прецедентов несправедливого наказания было достаточно много, что не может не возмущать общественность и что дает понять, что систему пора корректировать.

По мнению Председателя Межрегионального профессионального союза водителей профессионалов Александра Котова, прецедентов несправедливого наказания было достаточно много, что не может не возмущать общественность и что дает понять, что систему пора корректировать.