В среду 25 мая 2022 года в формате онлайн-конференции состоялось второе заседание Объединенного учёного совета Общероссийской общественной организации «Российская академия транспорта». Напомним, что Объединенный ученый совет включает в себя 30 наиболее уважаемых, известных и практикующих ученых в сфере транспорта.

В своем вступительном слове Президент Российской академии транспорта, доктор технических наук, профессор Александр Сергеевич Мишарин отметил важность науки в процессе развития общества, а также рассказал о роли науки в серьёзных изменениях в области развития транспортной системы Российской Федерации. В частности, упомянул о Транспортной стратегии Российской Федерации и о текущем процессе, связанным с укреплением экономической и территориальной независимости Российской Федерации. Также Александр Сергеевич Мишарин отметил, что за последние 20 лет большие изменения произведены в модернизации транспортной системы. Несмотря на серьезные сегодня экономические, политические, глобальные изменения, все стратегические вопросы развития транспортной системы остаются актуальными. «Мы живем в эпоху перемен, а значит и эпоху возможностей. Россия укрепляет свою независимость (экономическую, военную), идет сохранение роста социальной стабильности и уровня жизни населения. Поэтому неслучайно вопросам транспорта придается в последнее время очень большое значение. Только за последнюю неделю на уровне Администрации и под руководством Президента Российской Федерации прошло несколько совещаний по развитию Северного морского пути. Во вторник 24.05.2022 прошло совещание по развитию отдельных направлений транспортного комплекса под председательством лично Президента Российской Федерации В.В. Путина. Россия не собирается закрываться, Россия должна иметь открытую транспортную сеть, новые возможности для логистических цепочек и резервы для развития транспортной системы Российской Федерации».

Модератором заседания Объединенного учёного совета Российской академии транспорта (ОУС РАТ) выступил председатель ОУС РАТ, директор Административного департамента Министерства транспорта Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Пашков Константин Анатольевич.

Первый доклад сделал вице-президент Российской академии транспорта, доктор технических наук, научный руководитель ФГБУ «НЦКТП Минтранса России» Евсеев Олег Владимирович. Доклад был посвящен развитию методологии прогнозирования в транспортно-экономическом балансе Российской Федерации. В частности, Олег Владимирович пояснил членам ОУС РАТ, что такое транспортно-экономический баланс, какова его роль в системе прогнозирования грузовых и пассажирских потоков, а также работ по обоснованию строительства новых инфраструктурных объектов в Российской Федерации. Транспортно-экономический баланс описывает существующие, а также прогнозные объемы грузопотоков как по родам грузов, так и по территории Российской Федерации между отдельными её субъектами. Также Олег Владимирович рассказал об изменениях в методологии прогноза грузовых потоков по территории Российской Федерации, связанные с санкционным давлением нашей страны, и фактическом изменении этих объемов в настоящее время. В новых условиях методология транспортно-экономического баланса является основополагающей технологий для эффективной и скорейшей корректировки планов развития транспортной инфраструктуры в Российской Федерации в условиях внешнего санкционного давления. В результате чего мы сможем добиться повышения эффективности реализации федеральных и региональных проектов по развитию транспортной инфраструктуры. Свой доклад Евсеев Олег Владимирович завершил конкретными предложениями по развитию технологий транспортно-экономического баланса, развития технологий сбора, оценки и накопления исходных данных, а также их статистической обработки. По итогам выступления Евсеева О.В. Президент Российской академии транспорта Александр Сергеевич Мишарин дал поручение Олегу Владимировичу сформировать рабочую группу из членов ОУС РАТ по выработке предложений по развитию технологий планирования и прогнозирования транспортно-экономического баланса, собрать обоснованные научные предложения членов Российской академии транспорта, а затем представить рекомендации к органам государственной и региональной власти субъектов Российской Федерации, к Правительству Российской Федерации, к функциональным органам региональной власти субъектов Российской Федерации по различным направлениям, целью которых является повышение эффективности статистического учёта необходимых параметров развития транспортной системы и транспортно-экономического баланса для цели повышения качества планирования и прогнозирования развития транспортной инфраструктуры в Российской Федерации.

Далее доклад на тему «Национальная опорная единая контейнерная сеть – как элемент опорной транспортной сети и базис формирования экосистемы» представил президент национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Иванкин Павел Анатольевич. В 2021 году была утверждена Транспортная стратегия Российской Федерации, важным элементом которой являются контейнерные перевозки, которые позволяют увязывать работу всех видов транспорта так называемым «мультимодальным эффектом». «Национальная опорная единая контейнерная сеть позволит объединить всех участников процесса контейнерных перевозок, начиная от грузовладельцев, владельцев терминалов, транспортных средств и оборудования, в единую систему, которая даст возможность обеспечить перевозку в рамках технологии «от двери — до двери» с формированием сквозных контейнерных ускоренных поездов между грузовыми деревнями».

Директор центра Научно-образовательного центра воздушного транспорта РУТ (МИИТ), доцент, доктор технических наук Кудряков Сергей Алексеевич рассказал о перспективах развития подготовки специалистов авиационного профиля в Российском университете транспорта. «Российский университет транспорта уже объединил специалистов в области практически всех транспортных направлений. Была не закрыта область авиационная. И вот теперь создан соответствующий образовательный центр, в рамках предстоящей работы мы планируем развитие авиационного направления».

Директор Научно-образовательного центра морского, внутреннего водного транспорта и технологий автономного судовождения РУТ(МИИТ) Колодяжный Дмитрий Юрьевич о перспективах автономного судовождения. «В мире существует ряд тенденций, которые будут менять отрасль судовождения в ближайшие десятилетия. К ним относятся и режимы малого экипажного судовождения, и безэкипажного судовождения, вопросы безопасности, вопросы стоимости владения транспортными средствами и целый ряд других. Для решения вопросов, связанных с автономностью судовождения, был организован Научно-образовательный центр морского, внутреннего водного транспорта и технологий автономного судовождения РУТ(МИИТ), которым я руковожу».

В конце второго заседания ОУС РАТ главный ученый секретарь Российской академии транспорта Ефимова Ольга Владимировна предложила на заседании следующего Объединенного ученого совета обсудить вопрос о технологической устойчивости транспорта. Кроме того, она обратилась к членам ОУС РАТ с просьбой прислать свои темы на предстоящее заседание ОУС РАТ, которые так или иначе касаются вопросов технологической устойчивости транспорта.

По итогам второго заседания ОУС РАТ принято решение в декабре 2022 года провести заключительное заседание ОУС, посвящённое автономным системам в водном и авиационном транспорте.

Следующее третье заседание Объединенного ученого совета Российской академии транспорта состоится в конце сентября 2022 года. На четвертом запланированном заседании ОУС РАТ принято решение сделать доклад главного ученого секретаря Российской академии транспорта Ефимовой О.В. о результатах, которые были достигнуты по итогам первых трех заседаний Объединенного ученого совета.

Магомед Колгаев — руководитель проектов шеринга в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы — рассказал, какие меры предприняли в Москве, чтобы каршеринг оставался доступным сервисом для горожан.

Магомед Колгаев — руководитель проектов шеринга в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы — рассказал, какие меры предприняли в Москве, чтобы каршеринг оставался доступным сервисом для горожан.

Фарид Хусаинов – к.э.н., доцент кафедры «Экономика, финансы и управление на транспорте» РОАТ РУТ (МИИТ), эксперт Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, рассказал, к чему привела структурная реформа на железнодорожном транспорте.

Фарид Хусаинов – к.э.н., доцент кафедры «Экономика, финансы и управление на транспорте» РОАТ РУТ (МИИТ), эксперт Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, рассказал, к чему привела структурная реформа на железнодорожном транспорте.

С приветственным словом к участникам мероприятия выступил заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Леонид Бандорин.

С приветственным словом к участникам мероприятия выступил заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Леонид Бандорин. С содержательным докладом на тему «Обеспечение нормативных сроков службы автомобильных дорог с применением инновационных технологий» выступил Виктор Ушаков — д.т.н., профессор, проректор по научной работе Московского автомобильно-дорожного института, заведующий кафедрой «Строительство и эксплуатация дорог».

С содержательным докладом на тему «Обеспечение нормативных сроков службы автомобильных дорог с применением инновационных технологий» выступил Виктор Ушаков — д.т.н., профессор, проректор по научной работе Московского автомобильно-дорожного института, заведующий кафедрой «Строительство и эксплуатация дорог». В выступлении генерального директора СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» Леонида Хвоинского говорилось о работе дорожно-строительной отрасли в условиях санкций. Он считает необходимым создать государственную программу по развитию и производству российской строительной техники. А для стимулирования российских машиностроителей необходимо образование Фонда дорожного машиностроения или лизинговой компании, которые гарантировали бы приобретение выпущенной техники.

В выступлении генерального директора СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» Леонида Хвоинского говорилось о работе дорожно-строительной отрасли в условиях санкций. Он считает необходимым создать государственную программу по развитию и производству российской строительной техники. А для стимулирования российских машиностроителей необходимо образование Фонда дорожного машиностроения или лизинговой компании, которые гарантировали бы приобретение выпущенной техники.

Цыганов Владимир Викторович, заведующий Московским отделом ИПТ РАН, ФБГУН Институт проблем транспорта им Н.С. Соломенко РАН отметил, что в условиях санкций появляется «окно возможностей»:

Цыганов Владимир Викторович, заведующий Московским отделом ИПТ РАН, ФБГУН Институт проблем транспорта им Н.С. Соломенко РАН отметил, что в условиях санкций появляется «окно возможностей»:

«Мы стремимся, чтобы у нас была хорошая экология в городе, здесь очень много представлено разных линеек электрического транспорта, на газомоторном топливе. Наши белорусские партнеры представили пять новинок, мы заказали им большое количество автобусов на газомоторном топливе, трамваев, троллейбусов. Я уверен, что поставки будут осуществлены к 15 июля, мы полностью заменим весь наш городской транспорт. Также мы заменим наши старые неэкологичные маршрутки на новые и современные автобусы малой и средней вместимости», — отметил он.

«Мы стремимся, чтобы у нас была хорошая экология в городе, здесь очень много представлено разных линеек электрического транспорта, на газомоторном топливе. Наши белорусские партнеры представили пять новинок, мы заказали им большое количество автобусов на газомоторном топливе, трамваев, троллейбусов. Я уверен, что поставки будут осуществлены к 15 июля, мы полностью заменим весь наш городской транспорт. Также мы заменим наши старые неэкологичные маршрутки на новые и современные автобусы малой и средней вместимости», — отметил он. Главными новинками третьего международного транспортного фестиваля SPbTranspтortFest стал

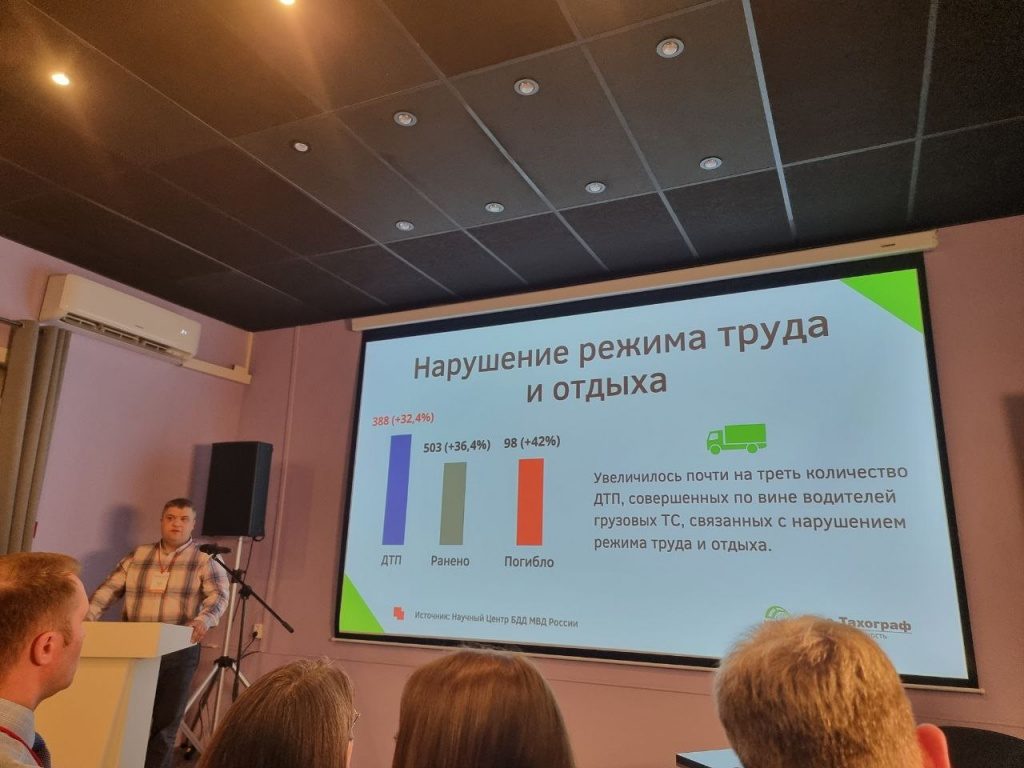

Главными новинками третьего международного транспортного фестиваля SPbTranspтortFest стал  Генеральный директор ООО «Авто тахограф» Иван Волчек выступил с темой «Влияние тахографа на безопасность дорожного движения». Иван отметил, что количество ДТП с каждым годом падает, но несмотря на это количество ДТП со смертельным исходом все же приходится на грузовые автомобили. Он предоставил статистику, которая была собрана благодаря компании Georoute, где показаны причины, по которой нарушается режим труда и отдыха. Также Иван рассказал о тахографе онлайн, как о пилотном проекте и какие данные будут передаваться в автоматизированную систему в ближайшее будущее.

Генеральный директор ООО «Авто тахограф» Иван Волчек выступил с темой «Влияние тахографа на безопасность дорожного движения». Иван отметил, что количество ДТП с каждым годом падает, но несмотря на это количество ДТП со смертельным исходом все же приходится на грузовые автомобили. Он предоставил статистику, которая была собрана благодаря компании Georoute, где показаны причины, по которой нарушается режим труда и отдыха. Также Иван рассказал о тахографе онлайн, как о пилотном проекте и какие данные будут передаваться в автоматизированную систему в ближайшее будущее.

Генеральный директор агентства «Автостат» Сергей Целиков отметил, что на начало текущего года количество легковых электромобилей достигало 16,5 тыс. штук, за первые четыре месяца оно увеличилось сразу на 1 тыс. Среди остальных электромобилей порядка 1 тыс. приходится на автобусы, небольшое число — на легкий коммерческий транспорт и буквально штучно присутствует грузовой. «Каждый год идет взрывной рост продаж — в два-три раза, потому что мы стартовали фактически с нулевой базы. За 2021 год было продано 2,2 тыс. новых легковых электромобилей и порядка 9 тыс.— с пробегом. Во вторую категорию входит как внутренний оборот, так и ввоз праворульных автомобилей из Японии»,— рассказал господин Целиков. На фоне кризиса сегмент электромобилей просел не так значительно, как автомобильный рынок в целом, однако от недели к неделе продажи сокращаются: «Очевидно, что сейчас распродаются те машины, которые были ввезены в страну до отмены нулевой пошлины. Пока авто на электротяге остаются в России «игрушкой». Электрокар — это энтузиазм, третий-четвертый автомобиль в семье. Его владелец обычно живет в загородном доме, у него есть своя подстанция для зарядки, изредка он заряжается в городе. Это обеспеченный человек»,— поделился своим мнением Сергей Целиков.

Генеральный директор агентства «Автостат» Сергей Целиков отметил, что на начало текущего года количество легковых электромобилей достигало 16,5 тыс. штук, за первые четыре месяца оно увеличилось сразу на 1 тыс. Среди остальных электромобилей порядка 1 тыс. приходится на автобусы, небольшое число — на легкий коммерческий транспорт и буквально штучно присутствует грузовой. «Каждый год идет взрывной рост продаж — в два-три раза, потому что мы стартовали фактически с нулевой базы. За 2021 год было продано 2,2 тыс. новых легковых электромобилей и порядка 9 тыс.— с пробегом. Во вторую категорию входит как внутренний оборот, так и ввоз праворульных автомобилей из Японии»,— рассказал господин Целиков. На фоне кризиса сегмент электромобилей просел не так значительно, как автомобильный рынок в целом, однако от недели к неделе продажи сокращаются: «Очевидно, что сейчас распродаются те машины, которые были ввезены в страну до отмены нулевой пошлины. Пока авто на электротяге остаются в России «игрушкой». Электрокар — это энтузиазм, третий-четвертый автомобиль в семье. Его владелец обычно живет в загородном доме, у него есть своя подстанция для зарядки, изредка он заряжается в городе. Это обеспеченный человек»,— поделился своим мнением Сергей Целиков. Алексей Лихачев, директор по стратегии и цифровым технологиям, Группа ГАЗ рассказал об опыте запуска первых GAZelle e-NN в Нижнем Новгороде.

Алексей Лихачев, директор по стратегии и цифровым технологиям, Группа ГАЗ рассказал об опыте запуска первых GAZelle e-NN в Нижнем Новгороде. Руководитель проекта «Энергия Москвы» Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы Александра Шумская далее рассказала о зарядных станциях в столице:

Руководитель проекта «Энергия Москвы» Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы Александра Шумская далее рассказала о зарядных станциях в столице: