В декабре 2020 года, в Москве, в рамках VII ежегодной национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО-2020» состоялась презентация электромобиля, разработанного ПАО «КАМАЗ» совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ). Об этом мы писали в статье, в которой Ия Гордеева, Председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры, подчеркнула, что именно создание КАМА-1 является толчком для развития электротранспорта в стране. Сейчас стало известно, что коммерческое производство «Кама-1» начнётся не раньше 2023-2024 года, об этом в рамках итогового пресс-брифинга говорил генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин. «Проект абсолютно живой. Рынок электротранспорта будет расти. В нашей стране это тоже будет происходить, — заявил Когогин. — Я считаю, что будет развиваться каршеринг — электрические автомобили внутри городов. Это самая оптимальная вещь. И машину задумывали как маленький автомобиль для каршеринга». Впрочем, о конкретных планах выпуска «Камы» пока не может сказать ни один из участников этого проекта, видимо, из-за того, что не решили, кто будет производить отечественный продукт.

Алексей Боровков, руководитель инжинирингового центра (CompMechLab) СПбПУ, рассказал о глобальном тренде электромобильности и компетенциях СПбПУ в разработке электротранспорта: «В 2006 году мы выиграли конкурс на выбор поставщика высокотехнологичных инжиниринговых услуг в интересах фирмы BMW — с тех пор мы интенсивно работаем с немецким автопромом, понимаем все тренды, актуальные проблемы, технологический фронтир и вектор его развития. Это позволяет нам задавать те же самые тренды и определять перспективы развития в России. 3 года назад, совместно с нашим индустриальным партнером, мы выиграли конкурс на разработку первого российского электромобиля класса М1. Этот проект должен был закончится не просто решением в «цифре», чертежами, а созданием ходового экспериментального экземпляра, который можно презентовать и выполнить тест-драйв. Успешное завершение проекта — это КАМА-1. Кроме цифровой платформы и разработки, нами создана цифровая платформа автомобиля — единая, универсальная модульная платформа. На базе этой платформы можно разрабатывать целую линейку продуктов. Первый демонстратор технологий мы предоставили 2 года назад, был разработан прототип, который в цифровом виде представили президенту. Это было решение «best in class» в мире по всем характеристикам — мы вышли на мировой уровень, создав такое решение в цифровом виде, а потом уже меняли характеристики в зависимости от требований рынка, ограничений производства и так далее. В платформе закладываются все характеристики будущего электромобиля на этапе проектирования. На этапе компоновки мы формируем цепочку поставщиков и берем апробированные в экономическом смысле решения, которые позволяют нам быстро «собрать» автомобиль. Степень унификации созданного автомобиля достаточно высокая и может доходить до 70%, что очень важно для быстрой сменяемости модельного ряда, быстрой переналадки современного производства. Общий тренд 4-ой промышленной революции — персонализация и кастомизация. Покупатели хотят видеть автомобиль под себя — по внешним и внутренним характеристикам. Здесь согласовываются творческие моменты с технологическими решениями, чтобы автомобиль в итоге не стоил баснословную сумму. Для этого и нужны эти платформы: цифровая платформа разработки цифровых двойников и цифровая платформа разработки модульности, унификации. Мы выпрыгнули в цифровом смысле на самую вершину. Фактически, КАМА-1 — это первый ходовой экземпляр электромобиля, который создан на этой платформе. Забегая вперед, можно сказать, что с интервалом раз в полгода будут выходить следующие ходовые экземпляры, готовые к серийному производству. У России есть 2-3 года на формирование рынка электротранспорта: выйти и закрепиться на этом рынке, а в какой-то степени — защитить российский рынок, чтобы были представлены российские модели, а не зарубежные, в том числе китайские, готовые хлынуть и заполнить рынок. Сейчас мы переходим от той модели, когда автопром выступает драйвером развития и переходим к тому, что мы формируем фронтир и рынок. Мы стремимся к тому, чтобы наши разработки производились в России и пока надежды на это есть. С другой стороны, мы понимаем, что наши разработки будут играть ключевые роли, а китайский рынок готов к быстрому взаимодействию».

Алексей Боровков, руководитель инжинирингового центра (CompMechLab) СПбПУ, рассказал о глобальном тренде электромобильности и компетенциях СПбПУ в разработке электротранспорта: «В 2006 году мы выиграли конкурс на выбор поставщика высокотехнологичных инжиниринговых услуг в интересах фирмы BMW — с тех пор мы интенсивно работаем с немецким автопромом, понимаем все тренды, актуальные проблемы, технологический фронтир и вектор его развития. Это позволяет нам задавать те же самые тренды и определять перспективы развития в России. 3 года назад, совместно с нашим индустриальным партнером, мы выиграли конкурс на разработку первого российского электромобиля класса М1. Этот проект должен был закончится не просто решением в «цифре», чертежами, а созданием ходового экспериментального экземпляра, который можно презентовать и выполнить тест-драйв. Успешное завершение проекта — это КАМА-1. Кроме цифровой платформы и разработки, нами создана цифровая платформа автомобиля — единая, универсальная модульная платформа. На базе этой платформы можно разрабатывать целую линейку продуктов. Первый демонстратор технологий мы предоставили 2 года назад, был разработан прототип, который в цифровом виде представили президенту. Это было решение «best in class» в мире по всем характеристикам — мы вышли на мировой уровень, создав такое решение в цифровом виде, а потом уже меняли характеристики в зависимости от требований рынка, ограничений производства и так далее. В платформе закладываются все характеристики будущего электромобиля на этапе проектирования. На этапе компоновки мы формируем цепочку поставщиков и берем апробированные в экономическом смысле решения, которые позволяют нам быстро «собрать» автомобиль. Степень унификации созданного автомобиля достаточно высокая и может доходить до 70%, что очень важно для быстрой сменяемости модельного ряда, быстрой переналадки современного производства. Общий тренд 4-ой промышленной революции — персонализация и кастомизация. Покупатели хотят видеть автомобиль под себя — по внешним и внутренним характеристикам. Здесь согласовываются творческие моменты с технологическими решениями, чтобы автомобиль в итоге не стоил баснословную сумму. Для этого и нужны эти платформы: цифровая платформа разработки цифровых двойников и цифровая платформа разработки модульности, унификации. Мы выпрыгнули в цифровом смысле на самую вершину. Фактически, КАМА-1 — это первый ходовой экземпляр электромобиля, который создан на этой платформе. Забегая вперед, можно сказать, что с интервалом раз в полгода будут выходить следующие ходовые экземпляры, готовые к серийному производству. У России есть 2-3 года на формирование рынка электротранспорта: выйти и закрепиться на этом рынке, а в какой-то степени — защитить российский рынок, чтобы были представлены российские модели, а не зарубежные, в том числе китайские, готовые хлынуть и заполнить рынок. Сейчас мы переходим от той модели, когда автопром выступает драйвером развития и переходим к тому, что мы формируем фронтир и рынок. Мы стремимся к тому, чтобы наши разработки производились в России и пока надежды на это есть. С другой стороны, мы понимаем, что наши разработки будут играть ключевые роли, а китайский рынок готов к быстрому взаимодействию».

Напомним, что проект «Кама-1» подвергался всесторонней критике. Эксперты сходятся во мнении, что «Кама-1» последует по пути таких же не состоявшихся отечественных проектов, как Marussia, «Ё-мобиль», Matrёshka и Monarch. Эксперты так же не доверяют заявлениям о готовности электромобиля к производству. На его разработку в общей сложности израсходовано всего 210 млн рублей (около $2,9 млн). Создание полноценного компактного электромобиля со всей проектной документацией под будущую оснастку, номенклатурой компонентной базы при уже существующих договоренностях с поставщиками будущих узлов и агрегатов потребует примерно $500 млн и более, судя по зарубежному опыту. Отметим, что помимо критики, проект получил и положительные отзывы как ряда соотечественников, так и иностранных представителей. Например, на итальянского обозревателя Алессандро Пайола произвели сильное впечатление заявленные характеристики российского электрокара и оснащение автопилотом последнего третьего уровня. Его немецкий коллега назвал набор опций «Кама-1» «удивительно хорошими». Они отметили низкую стоимость электромобиля: 11 тысяч евро, заявив, что это примерно в два раза ниже, чем у западных конкурентов.

Вас могут заинтересовать публикации:

Президент «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Зубарев отметил, что в зоне риска находятся импортируемые модели, отток которых с рынка России обычно наблюдается в таких ситуациях. «Возможно, что и в этот раз недосчитаемся моделей в следующем году. Мы наблюдаем за ситуацией, так как потеря позиций в модельном ряду непременно скажется на всей дилерской сети России. По предыдущему опыту, повышение утилизационного сбора неминуемо ведет к росту цен на автомобили. Мы понимаем, что степень локализации производств будет решающим фактором для объема получаемой господдержки в качестве компенсаторной составляющей, и, следовательно, у разных брендов пройдет повышение от 1,5% и, возможно, до 5%», — сказал он.

Президент «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Зубарев отметил, что в зоне риска находятся импортируемые модели, отток которых с рынка России обычно наблюдается в таких ситуациях. «Возможно, что и в этот раз недосчитаемся моделей в следующем году. Мы наблюдаем за ситуацией, так как потеря позиций в модельном ряду непременно скажется на всей дилерской сети России. По предыдущему опыту, повышение утилизационного сбора неминуемо ведет к росту цен на автомобили. Мы понимаем, что степень локализации производств будет решающим фактором для объема получаемой господдержки в качестве компенсаторной составляющей, и, следовательно, у разных брендов пройдет повышение от 1,5% и, возможно, до 5%», — сказал он. Повышение отразится на стоимости автомобилей, но не радикально — говорит генеральный директор Vector Market Research Дмитрий Чумаков. «Это действительно выглядит как существенное увеличение относительно непосредственно ставки, но в структуре стоимости автомобиля это все-таки относительно небольшая величина. Наиболее заметным в процентном соотношении это будет в сегменте коммерческой техники и в сегменте недорогих автомобилей, которые импортируются в РФ. Что касается более дорогих автомобилей, то в структуре их стоимости это увеличение не приведет к существенной инкрементальной разнице в цене. Определенный положительный эффект получают те компании, у которых в полной мере организовано производство на территории РФ. Для тех компаний, которые импортируют автомобили, это крайне нежелательная история. И в целом это мера, которая позволяет стимулировать производителей автомобилей локализовать производство и развивать его в рамках страны».

Повышение отразится на стоимости автомобилей, но не радикально — говорит генеральный директор Vector Market Research Дмитрий Чумаков. «Это действительно выглядит как существенное увеличение относительно непосредственно ставки, но в структуре стоимости автомобиля это все-таки относительно небольшая величина. Наиболее заметным в процентном соотношении это будет в сегменте коммерческой техники и в сегменте недорогих автомобилей, которые импортируются в РФ. Что касается более дорогих автомобилей, то в структуре их стоимости это увеличение не приведет к существенной инкрементальной разнице в цене. Определенный положительный эффект получают те компании, у которых в полной мере организовано производство на территории РФ. Для тех компаний, которые импортируют автомобили, это крайне нежелательная история. И в целом это мера, которая позволяет стимулировать производителей автомобилей локализовать производство и развивать его в рамках страны».

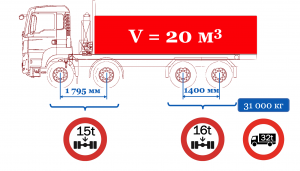

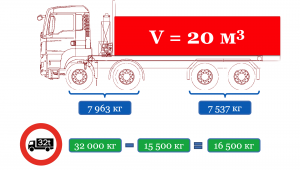

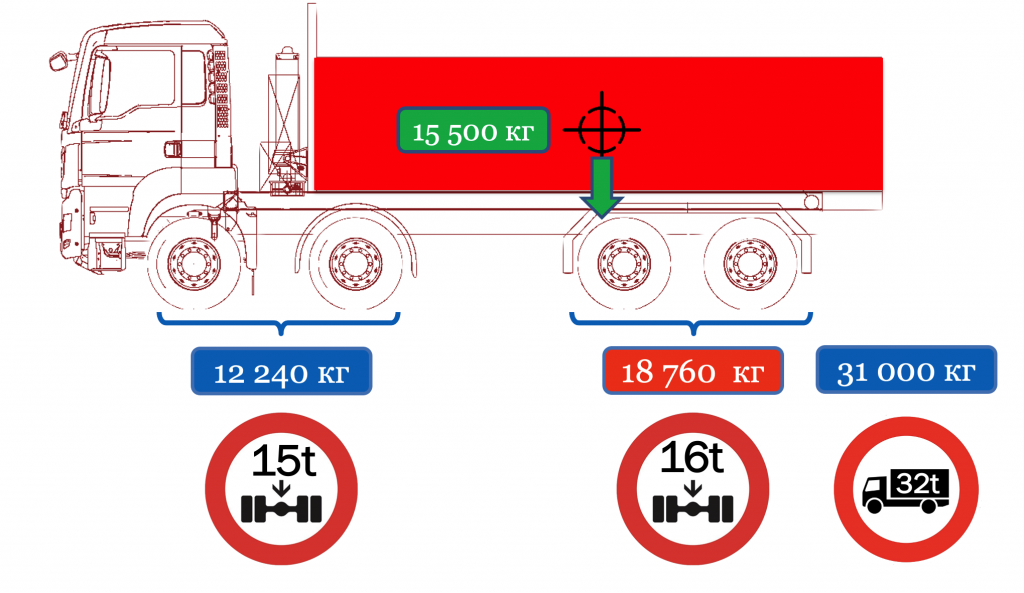

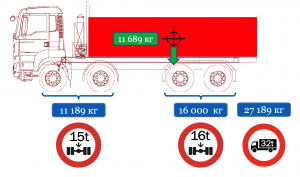

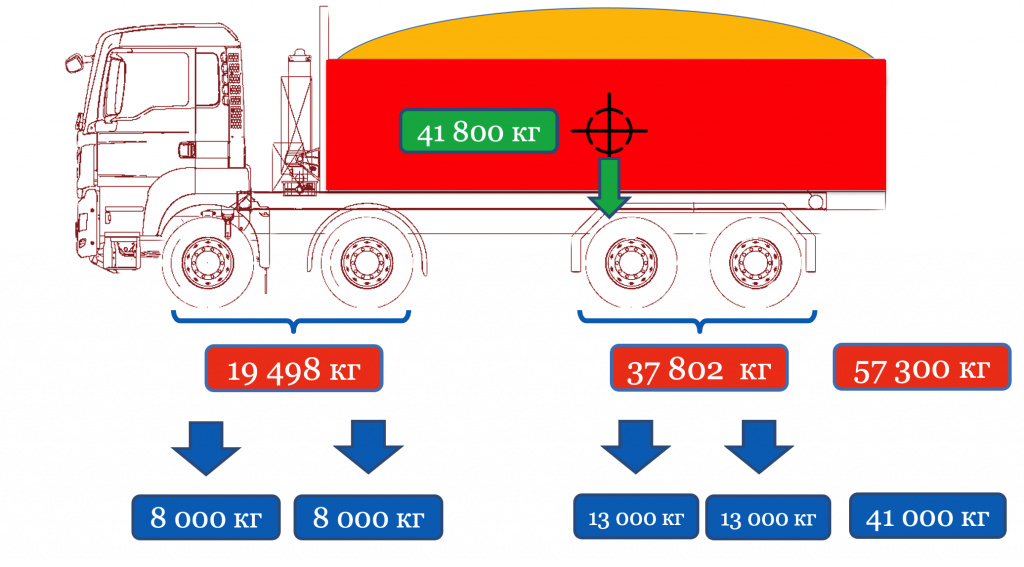

При таком расположении группы осей задние ведущие и толкающие машину оси с двускатной ошиновкой будут иметь меньшую нагрузку, чем передние односкатные. Логика в этом действии такая: грузим равномерно максимально допустимые 15 500 кг и получаем перегруз по группе ведущих осей на 2 760 кг. Превышение в 17% при видеофиксации оценивается в 300 тысяч рублей на собственника автомобиля, что очень много. Лимит в 16 тонн на двухосную группу ведущих осей с двойной ошиновкой для большинства конструкций, в том числе 6Х4, ставит крест на безопасность и эффективность выбора такой конструкции при работе в легальных условиях. Этот показатель давно устарел. В Европе в аналогичной ситуации ограничение составляет 19 тонн. Без этого значения любой одиночный грузовик с двумя ведущими осями будет иметь недогруз при равномерной загрузке. Это только одна позиция, особенно актуальная для самосвалов и моторных транспортных средств с группой сближенных сдвоенных осей».

При таком расположении группы осей задние ведущие и толкающие машину оси с двускатной ошиновкой будут иметь меньшую нагрузку, чем передние односкатные. Логика в этом действии такая: грузим равномерно максимально допустимые 15 500 кг и получаем перегруз по группе ведущих осей на 2 760 кг. Превышение в 17% при видеофиксации оценивается в 300 тысяч рублей на собственника автомобиля, что очень много. Лимит в 16 тонн на двухосную группу ведущих осей с двойной ошиновкой для большинства конструкций, в том числе 6Х4, ставит крест на безопасность и эффективность выбора такой конструкции при работе в легальных условиях. Этот показатель давно устарел. В Европе в аналогичной ситуации ограничение составляет 19 тонн. Без этого значения любой одиночный грузовик с двумя ведущими осями будет иметь недогруз при равномерной загрузке. Это только одна позиция, особенно актуальная для самосвалов и моторных транспортных средств с группой сближенных сдвоенных осей».

В понедельник, 18 января, главный редактор Агентства транспортной информации Российской академии транспорта Михаил Ростиславович Якимов посетил офис группы компаний

В понедельник, 18 января, главный редактор Агентства транспортной информации Российской академии транспорта Михаил Ростиславович Якимов посетил офис группы компаний

Генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников прокомментировал законопроект и поделился своим опытом оспаривания штрафа: «До недавнего времени был перекос в сторону исполнительной власти, когда фиксация правонарушения могла прийти в электронном виде, а для того, чтобы ее опротестовать, необходимо было физическое присутствие. Учитывая тот импульс, рывок, который произошел в прошлом году в развитии всех цифровых технологий и сервисов, это логичное развитие. Что касается того, насколько интенсивно водители будут оспаривать штрафы, то вряд ли произойдет всплеск опротестований, так как большинство нарушений обоснованы. По факту эту удобный сервис, который позволяет в дистанционном онлайн-режиме осуществлять процедуру оспаривания в случае недоразумений и спорных ситуаций. В прошлом году на моей практике был первый и единственный эпизод за многолетний стаж вождения, связанный с оспариванием штрафа. Это была та ситуация, в которой я бы хотел иметь адекватный сервис, с помощью которого можно в дистанционном режиме отстаивать свои права. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, я избрал пассивную позицию и оплатил штраф».

Генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников прокомментировал законопроект и поделился своим опытом оспаривания штрафа: «До недавнего времени был перекос в сторону исполнительной власти, когда фиксация правонарушения могла прийти в электронном виде, а для того, чтобы ее опротестовать, необходимо было физическое присутствие. Учитывая тот импульс, рывок, который произошел в прошлом году в развитии всех цифровых технологий и сервисов, это логичное развитие. Что касается того, насколько интенсивно водители будут оспаривать штрафы, то вряд ли произойдет всплеск опротестований, так как большинство нарушений обоснованы. По факту эту удобный сервис, который позволяет в дистанционном онлайн-режиме осуществлять процедуру оспаривания в случае недоразумений и спорных ситуаций. В прошлом году на моей практике был первый и единственный эпизод за многолетний стаж вождения, связанный с оспариванием штрафа. Это была та ситуация, в которой я бы хотел иметь адекватный сервис, с помощью которого можно в дистанционном режиме отстаивать свои права. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, я избрал пассивную позицию и оплатил штраф».

Игорь Шкопинский, вице-президент «Союз проектировщиков России» рассказал, почему необходимо обеспечение транспортной доступности для малонаселенных территорий: «В настоящий в РФ ежегодно вводится 365 тысяч квартир в многоквартирных и жилых домах и 270 тысяч индивидуальных жилых домов. Весь этот объем требует обязательного транспортного обеспечения, если мы хотим достигнуть пространственного развития по стратегии, которая утверждена Правительством. Для достижения целевых показателей, которые обозначены в указах Президента необходимо опережающее развитие транспортной инфраструктуры. Перед сообществом градостроителей стоит не просто глобальная задача по предоставлению комфортных условий жизни в современном городе, но и задача по устойчивому развитию территорий России. Уплотненная застройка и программа реновации нам таких возможностей не предоставляет, а строительство индивидуальных жилых домов как раз требует транспортного обеспечения свободного под застройку территорий. Решением этой проблемы должно стать преобразование улично-дорожной сети, а именно транспортное обеспечение территорий, новых жилых массивов, за пределами агломераций, дорогами общего пользования с твердым покрытием. Улично-дорожная сеть и транспортная доступность в жилищном строительстве характеризуются слабой и отложенной обеспеченностью и обусловлено это масштабами страны, утратой ранее заселенных внутренних пространств, высокой стоимостью строительства и эксплуатации автомобильных дорог, неоднородностью и дисгармонией существующей жилой застройки. Обеспечение транспортной доступности я считаю — приоритетом, потому что она является драйвером экономического роста. Импульс развитию транспортной инфраструктуры, обеспечивающей пространственное развитие территорий, может дать определение приоритетных регионов, где будет производиться зонирование и выработка современных стандартов транспортной политики. Приведу в пример Волгоградскую область, где в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» освоено порядка 270 млн рублей, 36 домов обеспечено дорогой с твердым покрытием в 2 км».

Игорь Шкопинский, вице-президент «Союз проектировщиков России» рассказал, почему необходимо обеспечение транспортной доступности для малонаселенных территорий: «В настоящий в РФ ежегодно вводится 365 тысяч квартир в многоквартирных и жилых домах и 270 тысяч индивидуальных жилых домов. Весь этот объем требует обязательного транспортного обеспечения, если мы хотим достигнуть пространственного развития по стратегии, которая утверждена Правительством. Для достижения целевых показателей, которые обозначены в указах Президента необходимо опережающее развитие транспортной инфраструктуры. Перед сообществом градостроителей стоит не просто глобальная задача по предоставлению комфортных условий жизни в современном городе, но и задача по устойчивому развитию территорий России. Уплотненная застройка и программа реновации нам таких возможностей не предоставляет, а строительство индивидуальных жилых домов как раз требует транспортного обеспечения свободного под застройку территорий. Решением этой проблемы должно стать преобразование улично-дорожной сети, а именно транспортное обеспечение территорий, новых жилых массивов, за пределами агломераций, дорогами общего пользования с твердым покрытием. Улично-дорожная сеть и транспортная доступность в жилищном строительстве характеризуются слабой и отложенной обеспеченностью и обусловлено это масштабами страны, утратой ранее заселенных внутренних пространств, высокой стоимостью строительства и эксплуатации автомобильных дорог, неоднородностью и дисгармонией существующей жилой застройки. Обеспечение транспортной доступности я считаю — приоритетом, потому что она является драйвером экономического роста. Импульс развитию транспортной инфраструктуры, обеспечивающей пространственное развитие территорий, может дать определение приоритетных регионов, где будет производиться зонирование и выработка современных стандартов транспортной политики. Приведу в пример Волгоградскую область, где в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» освоено порядка 270 млн рублей, 36 домов обеспечено дорогой с твердым покрытием в 2 км». «Именно от состояния дорог в регионах прежде всего и зависит развитие села, – считает Александр Васильев, депутат Государственной думы, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ. – Именно хорошие дороги и делают доступными для жителей школы, больницы, магазины. У людей должен быть стимул проживать в селах. Если не будет дорог, никаких молодых специалистов работать в село не заманишь. К сожалению, до сих пор некоторые направления у нас в ужасном состоянии, а в отдельных местах дорог вообще, можно сказать, нет». По словам Васильева, ОНФ будет добиваться того, чтобы строительство и ремонт дорог обязательно включались в программы развития села. Поскольку только такими комплексными мерами мы поможем восстановить сельские территории», — говорил депутат при обсуждении проекта «Дорожная сеть».

«Именно от состояния дорог в регионах прежде всего и зависит развитие села, – считает Александр Васильев, депутат Государственной думы, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ. – Именно хорошие дороги и делают доступными для жителей школы, больницы, магазины. У людей должен быть стимул проживать в селах. Если не будет дорог, никаких молодых специалистов работать в село не заманишь. К сожалению, до сих пор некоторые направления у нас в ужасном состоянии, а в отдельных местах дорог вообще, можно сказать, нет». По словам Васильева, ОНФ будет добиваться того, чтобы строительство и ремонт дорог обязательно включались в программы развития села. Поскольку только такими комплексными мерами мы поможем восстановить сельские территории», — говорил депутат при обсуждении проекта «Дорожная сеть».

О том, как будет проходить интеграция ВСМ Москва-Санкт-Петербург в московский транспортный узел рассказал Александр Чекмарев, заместитель директора центра цифровых высокоскоростных транспортных систем РУТ МИИТ. «Интеграция ВСМ в московский транспортный узел — одна из ключевых задач, которая должна быть решена уже на этапе проектирования. Участок интеграции в центральный транспортный узел составит 42 км, Москва-Алабушево, при этом, этот участок достаточно сложный не только с точки зрения строительства, но и с точки зрения технологии работы — согласования и выравнивания баланса интересов участников проекта», — убежден спикер. — «Ключевыми вопросами на данный момент является увязка строительства, выбор оптимального места размещения вокзального комплекса и промежуточных остановок и выбор оптимальной трассы. Участок будет проходить параллельно существующим главными путям октябрьской железной дороги. Рассматривая варианты по трассировке на этапе проработки и моделирования пассажиропотоков, коллеги из центра экономики и инфраструктуры высказали предположение о возможной трассировке линий через аэропорт Шереметьево, что во многом может повысить привлекательность линий и увеличит ее пассажиропоток. При дальнейшей проработке стало понятно — это очень сложная задача, которая требует сложных инженерных решений, а к тому же — согласований в связи с трассировкой дорожной линии вблизи аэропорта. Несмотря на то что этот вариант увеличивает пассажиропоток, он имеет ряд негативных функций: удлинение трассы линии, усложнение и усложнение строительства, требующего освобождения значительных территорий и расселения ряда населенных пунктов. Увеличились бы и сроки строительства не менее, чем на полтора года. Основная задача — максимально интегрировать железнодорожную высокоскоростную линию в московский узел, обеспечивая удобные пересадки между различными видами транспорта. Так, появится остановочный пункт Петровско-разумовская и остановочный пункт «Рижская», которые позволят обеспечить пересадку между ВСМ и двумя линиями метрополитена. Учитывая решение по трассировке движения вдоль главного хода и возможности захода в Шереметьево, особенную важность приобретает транспортно-пересадочный на Петровско-разумовской, поскольку обеспечивает возможность для пересадки пассажиров с ВСМ на аэроэкспресс».

О том, как будет проходить интеграция ВСМ Москва-Санкт-Петербург в московский транспортный узел рассказал Александр Чекмарев, заместитель директора центра цифровых высокоскоростных транспортных систем РУТ МИИТ. «Интеграция ВСМ в московский транспортный узел — одна из ключевых задач, которая должна быть решена уже на этапе проектирования. Участок интеграции в центральный транспортный узел составит 42 км, Москва-Алабушево, при этом, этот участок достаточно сложный не только с точки зрения строительства, но и с точки зрения технологии работы — согласования и выравнивания баланса интересов участников проекта», — убежден спикер. — «Ключевыми вопросами на данный момент является увязка строительства, выбор оптимального места размещения вокзального комплекса и промежуточных остановок и выбор оптимальной трассы. Участок будет проходить параллельно существующим главными путям октябрьской железной дороги. Рассматривая варианты по трассировке на этапе проработки и моделирования пассажиропотоков, коллеги из центра экономики и инфраструктуры высказали предположение о возможной трассировке линий через аэропорт Шереметьево, что во многом может повысить привлекательность линий и увеличит ее пассажиропоток. При дальнейшей проработке стало понятно — это очень сложная задача, которая требует сложных инженерных решений, а к тому же — согласований в связи с трассировкой дорожной линии вблизи аэропорта. Несмотря на то что этот вариант увеличивает пассажиропоток, он имеет ряд негативных функций: удлинение трассы линии, усложнение и усложнение строительства, требующего освобождения значительных территорий и расселения ряда населенных пунктов. Увеличились бы и сроки строительства не менее, чем на полтора года. Основная задача — максимально интегрировать железнодорожную высокоскоростную линию в московский узел, обеспечивая удобные пересадки между различными видами транспорта. Так, появится остановочный пункт Петровско-разумовская и остановочный пункт «Рижская», которые позволят обеспечить пересадку между ВСМ и двумя линиями метрополитена. Учитывая решение по трассировке движения вдоль главного хода и возможности захода в Шереметьево, особенную важность приобретает транспортно-пересадочный на Петровско-разумовской, поскольку обеспечивает возможность для пересадки пассажиров с ВСМ на аэроэкспресс».

Сергей Шелмаков, к.т.н., доцент кафедры «Техносферная безопасность» МАДИ рассказал, как именно должна обеспечиваться поддержка решений в области организации дорожного движения: «Согласно 443-ФЗ «»Об организации дорожного движения», документация по организации дорожного движения должна разрабатываться с учетом обеспечения экологической безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Необходим сбор информации по текущей ситуации и далее возникает вопрос классификации мер по организации дорожного движения, которые бывают совершенно разными: от установки искусственных неровностей до организации экологических зон. На мой взгляд подходы к оценке необходимо разделять в зависимости от масштаба мер. Для крупных и средних мер необходимо делать транспортное моделирование, которое определяет транспортные потоки на исследуемых сетях, а полученные значения помогут в определении выбросов загрязняющих веществ и в расчетах шумовой характеристики транспортного потока. Определив выбросы и шумовую характеристику, так скажем первичное воздействие на окружающую среду, можно переходить к этапу распространения этого воздействия в пределах дорожной сети. Далее идет анализ воздействия на население и последний этап — оценка стоимости. Наибольшую результативность способны обеспечить меры по организации движения наземного массового транспорта и запрет движения автомобилей низких экологических классов. Также, помимо характеристик транспортных потоков, стоит помнить, что конкретные особенности территории оказывают воздействие на результаты. В некоторых случаях нет необходимости доходить до экономических оценок ущерба в абсолютном выражении — в деньгах, а достаточно получить относительные оценки результативности мероприятий по организации дорожного движения в процентах. При этом достаточно оценить только изменение первичного воздействия на окружающую среду, то есть, отпадает необходимость проведения наиболее трудоемких расчетов рассеивания и распространения звука. Такое усечение последовательности анализа обусловлено линейной связью всех показателей с величиной воздействия». Сергей отметил, что зарубежный опыт оценки экологической результативности и эффективности организации дорожного движения является более гибким, так как государства поддерживают только те методики, которые дают достоверные и четкие результаты. «В России, к сожалению, нормативные документы издаются, но об их достоверности, о достоверности методик — информации нет», — подчеркнул спикер.

Сергей Шелмаков, к.т.н., доцент кафедры «Техносферная безопасность» МАДИ рассказал, как именно должна обеспечиваться поддержка решений в области организации дорожного движения: «Согласно 443-ФЗ «»Об организации дорожного движения», документация по организации дорожного движения должна разрабатываться с учетом обеспечения экологической безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Необходим сбор информации по текущей ситуации и далее возникает вопрос классификации мер по организации дорожного движения, которые бывают совершенно разными: от установки искусственных неровностей до организации экологических зон. На мой взгляд подходы к оценке необходимо разделять в зависимости от масштаба мер. Для крупных и средних мер необходимо делать транспортное моделирование, которое определяет транспортные потоки на исследуемых сетях, а полученные значения помогут в определении выбросов загрязняющих веществ и в расчетах шумовой характеристики транспортного потока. Определив выбросы и шумовую характеристику, так скажем первичное воздействие на окружающую среду, можно переходить к этапу распространения этого воздействия в пределах дорожной сети. Далее идет анализ воздействия на население и последний этап — оценка стоимости. Наибольшую результативность способны обеспечить меры по организации движения наземного массового транспорта и запрет движения автомобилей низких экологических классов. Также, помимо характеристик транспортных потоков, стоит помнить, что конкретные особенности территории оказывают воздействие на результаты. В некоторых случаях нет необходимости доходить до экономических оценок ущерба в абсолютном выражении — в деньгах, а достаточно получить относительные оценки результативности мероприятий по организации дорожного движения в процентах. При этом достаточно оценить только изменение первичного воздействия на окружающую среду, то есть, отпадает необходимость проведения наиболее трудоемких расчетов рассеивания и распространения звука. Такое усечение последовательности анализа обусловлено линейной связью всех показателей с величиной воздействия». Сергей отметил, что зарубежный опыт оценки экологической результативности и эффективности организации дорожного движения является более гибким, так как государства поддерживают только те методики, которые дают достоверные и четкие результаты. «В России, к сожалению, нормативные документы издаются, но об их достоверности, о достоверности методик — информации нет», — подчеркнул спикер.

Максим Башкатов, руководитель направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок, подробно объясняет, в чем заключаются барьеры для беспилотного транспорта сегодня, как другие страны решают вопросы законодательства в сфере беспилотного транспорта и, почему не стоит обучать беспилотный транспорт этическим нормам. «Сфера беспилотного транспорта — очевидная система, которая дает компаниям объект для инвестирования. Для этого инвестирования существует целый ряд ограничений, которые надо снимать. Речь идет в первую очередь о регулировании эксплуатации автомобилей, оснащенных автоматическими системами вождения. Действительно, этому вопросу посвящено постановление Правительства №1416, но оно сильно ограничивает деятельность — необходимо делать каждый раз специальное разрешение на ввод в эксплуатацию и использование соответствующего транспортного средства. Невозможно получить такое разрешение на совокупность объектов, совокупность автомобилей. Самая главная проблема — Венская конвенция 1968 года, которая косвенно запрещает пилотирование автомобилем извне, поскольку в положении данной конвенции обязательно в автомобиле должен быть водитель, который может в любой момент принять на себя управление автомобилем. Все перечисленное неоправданные барьеры для разработчиков и бизнеса, потому что они вынуждены тратить большие средства в никуда».

Максим Башкатов, руководитель направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок, подробно объясняет, в чем заключаются барьеры для беспилотного транспорта сегодня, как другие страны решают вопросы законодательства в сфере беспилотного транспорта и, почему не стоит обучать беспилотный транспорт этическим нормам. «Сфера беспилотного транспорта — очевидная система, которая дает компаниям объект для инвестирования. Для этого инвестирования существует целый ряд ограничений, которые надо снимать. Речь идет в первую очередь о регулировании эксплуатации автомобилей, оснащенных автоматическими системами вождения. Действительно, этому вопросу посвящено постановление Правительства №1416, но оно сильно ограничивает деятельность — необходимо делать каждый раз специальное разрешение на ввод в эксплуатацию и использование соответствующего транспортного средства. Невозможно получить такое разрешение на совокупность объектов, совокупность автомобилей. Самая главная проблема — Венская конвенция 1968 года, которая косвенно запрещает пилотирование автомобилем извне, поскольку в положении данной конвенции обязательно в автомобиле должен быть водитель, который может в любой момент принять на себя управление автомобилем. Все перечисленное неоправданные барьеры для разработчиков и бизнеса, потому что они вынуждены тратить большие средства в никуда».

Вадим Валерианович Донченко, к.т.н., научный руководитель ОАО «НИИАТ», проводил ряд исследований по вопросу экологического потенциала организации экологических зон на примере крупных городов России. По его мнению это мера назрела давно: «Одним из механизмов, направленных на снижение воздействия транспортной системы города на окружающую среду и здоровье населения, является введение ограничение движения автомобилей низких экологических классов на определенной территории. Определенные территории — это, так называемые экологические зоны, зоны с низкими выбросами. Организация экологических зон имеет смысл в тех населенных пунктах, где отмечается высокая степень загрязнения атмосферного воздуха, проживает большое количество людей, отмечается высокий уровень автомобильного транспорта, развит общественный транспорт и существует благоприятный психологический фон, поддерживающий введение экологических зон со стороны большинства населения. Оценка экологического и социального эффекта организации зоны с низкими выбросами основывается на ряде факторов: на основе градостроительной информации и структуры УДС и транспортных характеристик выбирается территория, подходящая для организации экологической зоны; на основе транспортного моделирования определяются максимальные интенсивности транспортных потоках на всех элементах УДС, входящих в эту зону; определяются выбросы загрязняющих веществ с использованием специализированной программы. Изменение валовых выбросов основных загрязняющих веществ при организации экологической зоны составит 40-60% и примерно в той же степени уменьшится концентрация этих загрязняющих веществ. Исследования показали высокий экологический и социальный потенциал организации экологических зон, поэтому эту меру можно рекомендовать для крупных городов России с высокой долей автотранспорта в структуре загрязнения атмосферного воздуха».

Вадим Валерианович Донченко, к.т.н., научный руководитель ОАО «НИИАТ», проводил ряд исследований по вопросу экологического потенциала организации экологических зон на примере крупных городов России. По его мнению это мера назрела давно: «Одним из механизмов, направленных на снижение воздействия транспортной системы города на окружающую среду и здоровье населения, является введение ограничение движения автомобилей низких экологических классов на определенной территории. Определенные территории — это, так называемые экологические зоны, зоны с низкими выбросами. Организация экологических зон имеет смысл в тех населенных пунктах, где отмечается высокая степень загрязнения атмосферного воздуха, проживает большое количество людей, отмечается высокий уровень автомобильного транспорта, развит общественный транспорт и существует благоприятный психологический фон, поддерживающий введение экологических зон со стороны большинства населения. Оценка экологического и социального эффекта организации зоны с низкими выбросами основывается на ряде факторов: на основе градостроительной информации и структуры УДС и транспортных характеристик выбирается территория, подходящая для организации экологической зоны; на основе транспортного моделирования определяются максимальные интенсивности транспортных потоках на всех элементах УДС, входящих в эту зону; определяются выбросы загрязняющих веществ с использованием специализированной программы. Изменение валовых выбросов основных загрязняющих веществ при организации экологической зоны составит 40-60% и примерно в той же степени уменьшится концентрация этих загрязняющих веществ. Исследования показали высокий экологический и социальный потенциал организации экологических зон, поэтому эту меру можно рекомендовать для крупных городов России с высокой долей автотранспорта в структуре загрязнения атмосферного воздуха».