Совсем недавно мы рассказывали о тренде на повышение значимости экологических проектов в сфере транспортных и инфраструктурных решений, о том, как все эти решения будут внедряться в крупных городах. Эффективной мерой по предотвращению принятия непродуманных проектных решений является выполнение процедуры оценки воздействия на окружающую среду, включая участие общественности, и государственной экологической экспертизы, которая призвана осуществлять предупредительный контроль соблюдения требований охраны окружающей среды.

Сергей Шелмаков, к.т.н., доцент кафедры «Техносферная безопасность» МАДИ рассказал, как именно должна обеспечиваться поддержка решений в области организации дорожного движения: «Согласно 443-ФЗ «»Об организации дорожного движения», документация по организации дорожного движения должна разрабатываться с учетом обеспечения экологической безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Необходим сбор информации по текущей ситуации и далее возникает вопрос классификации мер по организации дорожного движения, которые бывают совершенно разными: от установки искусственных неровностей до организации экологических зон. На мой взгляд подходы к оценке необходимо разделять в зависимости от масштаба мер. Для крупных и средних мер необходимо делать транспортное моделирование, которое определяет транспортные потоки на исследуемых сетях, а полученные значения помогут в определении выбросов загрязняющих веществ и в расчетах шумовой характеристики транспортного потока. Определив выбросы и шумовую характеристику, так скажем первичное воздействие на окружающую среду, можно переходить к этапу распространения этого воздействия в пределах дорожной сети. Далее идет анализ воздействия на население и последний этап — оценка стоимости. Наибольшую результативность способны обеспечить меры по организации движения наземного массового транспорта и запрет движения автомобилей низких экологических классов. Также, помимо характеристик транспортных потоков, стоит помнить, что конкретные особенности территории оказывают воздействие на результаты. В некоторых случаях нет необходимости доходить до экономических оценок ущерба в абсолютном выражении — в деньгах, а достаточно получить относительные оценки результативности мероприятий по организации дорожного движения в процентах. При этом достаточно оценить только изменение первичного воздействия на окружающую среду, то есть, отпадает необходимость проведения наиболее трудоемких расчетов рассеивания и распространения звука. Такое усечение последовательности анализа обусловлено линейной связью всех показателей с величиной воздействия». Сергей отметил, что зарубежный опыт оценки экологической результативности и эффективности организации дорожного движения является более гибким, так как государства поддерживают только те методики, которые дают достоверные и четкие результаты. «В России, к сожалению, нормативные документы издаются, но об их достоверности, о достоверности методик — информации нет», — подчеркнул спикер.

Сергей Шелмаков, к.т.н., доцент кафедры «Техносферная безопасность» МАДИ рассказал, как именно должна обеспечиваться поддержка решений в области организации дорожного движения: «Согласно 443-ФЗ «»Об организации дорожного движения», документация по организации дорожного движения должна разрабатываться с учетом обеспечения экологической безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Необходим сбор информации по текущей ситуации и далее возникает вопрос классификации мер по организации дорожного движения, которые бывают совершенно разными: от установки искусственных неровностей до организации экологических зон. На мой взгляд подходы к оценке необходимо разделять в зависимости от масштаба мер. Для крупных и средних мер необходимо делать транспортное моделирование, которое определяет транспортные потоки на исследуемых сетях, а полученные значения помогут в определении выбросов загрязняющих веществ и в расчетах шумовой характеристики транспортного потока. Определив выбросы и шумовую характеристику, так скажем первичное воздействие на окружающую среду, можно переходить к этапу распространения этого воздействия в пределах дорожной сети. Далее идет анализ воздействия на население и последний этап — оценка стоимости. Наибольшую результативность способны обеспечить меры по организации движения наземного массового транспорта и запрет движения автомобилей низких экологических классов. Также, помимо характеристик транспортных потоков, стоит помнить, что конкретные особенности территории оказывают воздействие на результаты. В некоторых случаях нет необходимости доходить до экономических оценок ущерба в абсолютном выражении — в деньгах, а достаточно получить относительные оценки результативности мероприятий по организации дорожного движения в процентах. При этом достаточно оценить только изменение первичного воздействия на окружающую среду, то есть, отпадает необходимость проведения наиболее трудоемких расчетов рассеивания и распространения звука. Такое усечение последовательности анализа обусловлено линейной связью всех показателей с величиной воздействия». Сергей отметил, что зарубежный опыт оценки экологической результативности и эффективности организации дорожного движения является более гибким, так как государства поддерживают только те методики, которые дают достоверные и четкие результаты. «В России, к сожалению, нормативные документы издаются, но об их достоверности, о достоверности методик — информации нет», — подчеркнул спикер.

Следует отметить, что тема экологического обоснования мер и решений в области организации дорожного движения и строительства дорожной инфраструктуры не вполне прозрачна для граждан, которые и являются конечными пользователи этих решений, тем более — не всегда доступна для изучения. Например, проект Московских центральных диаметров (МЦД) затронул не только несколько исторических зданий XIX века, но и покой людей, живущих неподалеку. Несмотря на то, что про строительстве закладывались бесшумные рельсы, многие жители жалуются на гул и шум самих поездов. О том, какими методиками экологических и акустических расчетов пользовались при проектировании ряда решений мы постараемся узнать и поделимся с нашими читателями.

Вас могут заинтересовать публикации:

Максим Башкатов, руководитель направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок, подробно объясняет, в чем заключаются барьеры для беспилотного транспорта сегодня, как другие страны решают вопросы законодательства в сфере беспилотного транспорта и, почему не стоит обучать беспилотный транспорт этическим нормам. «Сфера беспилотного транспорта — очевидная система, которая дает компаниям объект для инвестирования. Для этого инвестирования существует целый ряд ограничений, которые надо снимать. Речь идет в первую очередь о регулировании эксплуатации автомобилей, оснащенных автоматическими системами вождения. Действительно, этому вопросу посвящено постановление Правительства №1416, но оно сильно ограничивает деятельность — необходимо делать каждый раз специальное разрешение на ввод в эксплуатацию и использование соответствующего транспортного средства. Невозможно получить такое разрешение на совокупность объектов, совокупность автомобилей. Самая главная проблема — Венская конвенция 1968 года, которая косвенно запрещает пилотирование автомобилем извне, поскольку в положении данной конвенции обязательно в автомобиле должен быть водитель, который может в любой момент принять на себя управление автомобилем. Все перечисленное неоправданные барьеры для разработчиков и бизнеса, потому что они вынуждены тратить большие средства в никуда».

Максим Башкатов, руководитель направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок, подробно объясняет, в чем заключаются барьеры для беспилотного транспорта сегодня, как другие страны решают вопросы законодательства в сфере беспилотного транспорта и, почему не стоит обучать беспилотный транспорт этическим нормам. «Сфера беспилотного транспорта — очевидная система, которая дает компаниям объект для инвестирования. Для этого инвестирования существует целый ряд ограничений, которые надо снимать. Речь идет в первую очередь о регулировании эксплуатации автомобилей, оснащенных автоматическими системами вождения. Действительно, этому вопросу посвящено постановление Правительства №1416, но оно сильно ограничивает деятельность — необходимо делать каждый раз специальное разрешение на ввод в эксплуатацию и использование соответствующего транспортного средства. Невозможно получить такое разрешение на совокупность объектов, совокупность автомобилей. Самая главная проблема — Венская конвенция 1968 года, которая косвенно запрещает пилотирование автомобилем извне, поскольку в положении данной конвенции обязательно в автомобиле должен быть водитель, который может в любой момент принять на себя управление автомобилем. Все перечисленное неоправданные барьеры для разработчиков и бизнеса, потому что они вынуждены тратить большие средства в никуда».

Вадим Валерианович Донченко, к.т.н., научный руководитель ОАО «НИИАТ», проводил ряд исследований по вопросу экологического потенциала организации экологических зон на примере крупных городов России. По его мнению это мера назрела давно: «Одним из механизмов, направленных на снижение воздействия транспортной системы города на окружающую среду и здоровье населения, является введение ограничение движения автомобилей низких экологических классов на определенной территории. Определенные территории — это, так называемые экологические зоны, зоны с низкими выбросами. Организация экологических зон имеет смысл в тех населенных пунктах, где отмечается высокая степень загрязнения атмосферного воздуха, проживает большое количество людей, отмечается высокий уровень автомобильного транспорта, развит общественный транспорт и существует благоприятный психологический фон, поддерживающий введение экологических зон со стороны большинства населения. Оценка экологического и социального эффекта организации зоны с низкими выбросами основывается на ряде факторов: на основе градостроительной информации и структуры УДС и транспортных характеристик выбирается территория, подходящая для организации экологической зоны; на основе транспортного моделирования определяются максимальные интенсивности транспортных потоках на всех элементах УДС, входящих в эту зону; определяются выбросы загрязняющих веществ с использованием специализированной программы. Изменение валовых выбросов основных загрязняющих веществ при организации экологической зоны составит 40-60% и примерно в той же степени уменьшится концентрация этих загрязняющих веществ. Исследования показали высокий экологический и социальный потенциал организации экологических зон, поэтому эту меру можно рекомендовать для крупных городов России с высокой долей автотранспорта в структуре загрязнения атмосферного воздуха».

Вадим Валерианович Донченко, к.т.н., научный руководитель ОАО «НИИАТ», проводил ряд исследований по вопросу экологического потенциала организации экологических зон на примере крупных городов России. По его мнению это мера назрела давно: «Одним из механизмов, направленных на снижение воздействия транспортной системы города на окружающую среду и здоровье населения, является введение ограничение движения автомобилей низких экологических классов на определенной территории. Определенные территории — это, так называемые экологические зоны, зоны с низкими выбросами. Организация экологических зон имеет смысл в тех населенных пунктах, где отмечается высокая степень загрязнения атмосферного воздуха, проживает большое количество людей, отмечается высокий уровень автомобильного транспорта, развит общественный транспорт и существует благоприятный психологический фон, поддерживающий введение экологических зон со стороны большинства населения. Оценка экологического и социального эффекта организации зоны с низкими выбросами основывается на ряде факторов: на основе градостроительной информации и структуры УДС и транспортных характеристик выбирается территория, подходящая для организации экологической зоны; на основе транспортного моделирования определяются максимальные интенсивности транспортных потоках на всех элементах УДС, входящих в эту зону; определяются выбросы загрязняющих веществ с использованием специализированной программы. Изменение валовых выбросов основных загрязняющих веществ при организации экологической зоны составит 40-60% и примерно в той же степени уменьшится концентрация этих загрязняющих веществ. Исследования показали высокий экологический и социальный потенциал организации экологических зон, поэтому эту меру можно рекомендовать для крупных городов России с высокой долей автотранспорта в структуре загрязнения атмосферного воздуха».

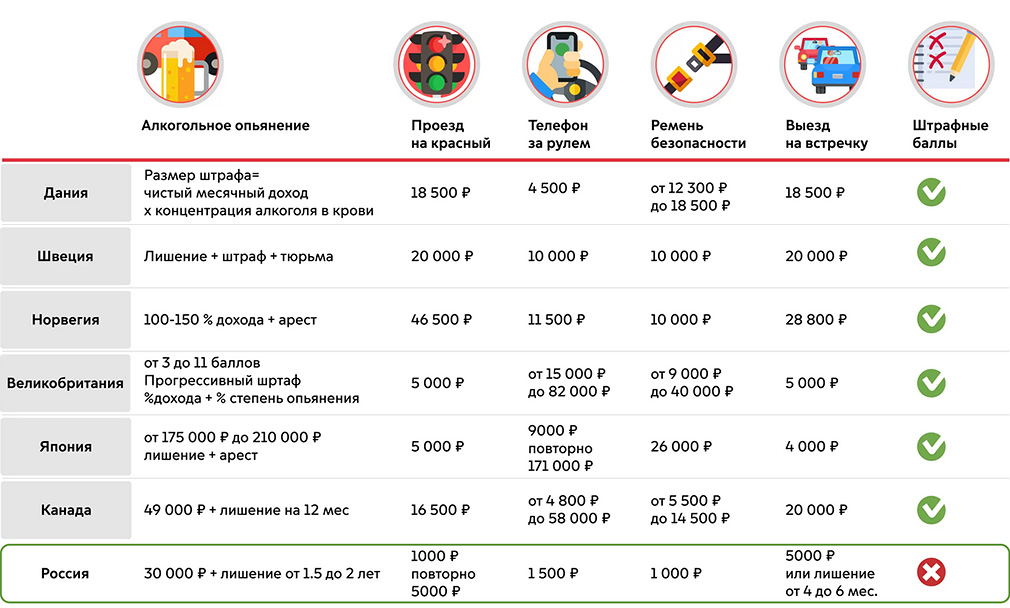

Управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев, считает, что увеличить нужно штрафы за нарушения, которые несут опасность для жизни. «Увеличению должны быть подвергнуты штрафы за грубейшие нарушения ПДД, которые несут реальную опасность для жизни и здоровья граждан, в частности, за вождение автомобиля в нетрезвом виде». При этом, отмечает эксперт, размер штрафов за превышение скорости не должен составлять половину прожиточного минимума и увеличение размеров штрафов в несколько раз — недопустимо.

Управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев, считает, что увеличить нужно штрафы за нарушения, которые несут опасность для жизни. «Увеличению должны быть подвергнуты штрафы за грубейшие нарушения ПДД, которые несут реальную опасность для жизни и здоровья граждан, в частности, за вождение автомобиля в нетрезвом виде». При этом, отмечает эксперт, размер штрафов за превышение скорости не должен составлять половину прожиточного минимума и увеличение размеров штрафов в несколько раз — недопустимо. Москвы Егор Чернов придерживается более непопулярного мнения: «Штрафы — это только одна из мер. Штраф должен быть психологическим и финансовым барьером для человека-нарушителя. Повышение штрафов не является панацеей, которая исправит ситуацию на дорогах. Пока мы не начнем за некое количество штрафов отбирать автомобили — у нас всегда будет проблема с тем, что будут нарушать. Мы придем к штрафным баллам, конфискации автомобиля, что неизбежно. Только это позволит решить вопрос безопасности на дорогах полноценно».

Москвы Егор Чернов придерживается более непопулярного мнения: «Штрафы — это только одна из мер. Штраф должен быть психологическим и финансовым барьером для человека-нарушителя. Повышение штрафов не является панацеей, которая исправит ситуацию на дорогах. Пока мы не начнем за некое количество штрафов отбирать автомобили — у нас всегда будет проблема с тем, что будут нарушать. Мы придем к штрафным баллам, конфискации автомобиля, что неизбежно. Только это позволит решить вопрос безопасности на дорогах полноценно».

Ия Гордеева, Председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры, рассказала о том, почему инфраструктура для электротранспорта будет развиваться стремительно и какие события повлияют на развитие электротранспорта в России: «Стоит отметить, что стоимость электроэнергии снижается с каждым годом — это связано с тенденцией развития ветрогенерации и солнечной генерации, удешевлении стоимости накопительных батарей. В развитии автомобилестроения в части электротранспорта такой переход связан с колоссальным снижением стоимости батарей. В России отношение к электротранспорту идет как к конкурирующему транспорту — мы вынуждены соперничать с автопроизводителями и крупными добывающими концернами. В мире же тенденции иные — тенденции на кооперацию. Это связано с тем, что АЗС сейчас зарабатывают не на продаже топлива, а на продаже сопутствующих товаров и услуг. В этой части АЗС все равно, чем они заправляют или заряжают автомобиль. Именно поэтому крупнейшие добывающие мировые концерны сегодня устанавливают зарядные станции на своих АЗС. В России эта тенденция только начинает проявляться — компания Shell установила зарядные станции, Газпром недавно выиграл тендер на установку зарядных станций. В России по некоторым зарядным станциям сегодня наблюдается положительная динамика по выручке, то есть, доходы от оказания услуг превышают расходы с учетом амортизации станции. Если мы говорим об эффективности бизнеса по созданию инфраструктуры для электротранспорта, то я призываю рассмотреть возможность инвестиции в этот вид бизнеса. Конечно, очень важен выбор места установки, важно наличие электромобилей в регионе, но именно в этом году была зафиксирована положительная динамика — зарядные станции с более чем 50%-ой занятостью». Ия Гордеева отметила, что в декабре случился технологический прорыв на российском рынке, а именно, презентация санкт-петербургского электромобиля «Кама-1». «Это первый отечественный электромобиль, и его серийное производство планируют начать уже в 2021 году. Так как «Кама-1″ будет бюджетным электромобилем с базовой стоимостью около 1 млн рублей, проблема отсутствия на рынке приемлемых вариантов для покупки будет решена. Выход на рынок таких бюджетных малогабаритных вариантов — это повод для развития электротранспорта в целом. Такие маленькие электромобили дают толчок к развитию региона в части сервисов шеринга и доставки». По словам спикера, в Европе именно такие электромобили пользуются большим спросом — на них удобно парковаться, обслуживать и передвигаться по городу. Ия также же подчеркивает, что несмотря на дороговизну электромобиля по сравнению с бензиновым автомобилем, покупка электромобиля все равно выгодна: достижение общего значения по затратам происходит примерно за 2 года, а далее — прямой доход владельца электромобиля в части экономии от владения.

Ия Гордеева, Председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры, рассказала о том, почему инфраструктура для электротранспорта будет развиваться стремительно и какие события повлияют на развитие электротранспорта в России: «Стоит отметить, что стоимость электроэнергии снижается с каждым годом — это связано с тенденцией развития ветрогенерации и солнечной генерации, удешевлении стоимости накопительных батарей. В развитии автомобилестроения в части электротранспорта такой переход связан с колоссальным снижением стоимости батарей. В России отношение к электротранспорту идет как к конкурирующему транспорту — мы вынуждены соперничать с автопроизводителями и крупными добывающими концернами. В мире же тенденции иные — тенденции на кооперацию. Это связано с тем, что АЗС сейчас зарабатывают не на продаже топлива, а на продаже сопутствующих товаров и услуг. В этой части АЗС все равно, чем они заправляют или заряжают автомобиль. Именно поэтому крупнейшие добывающие мировые концерны сегодня устанавливают зарядные станции на своих АЗС. В России эта тенденция только начинает проявляться — компания Shell установила зарядные станции, Газпром недавно выиграл тендер на установку зарядных станций. В России по некоторым зарядным станциям сегодня наблюдается положительная динамика по выручке, то есть, доходы от оказания услуг превышают расходы с учетом амортизации станции. Если мы говорим об эффективности бизнеса по созданию инфраструктуры для электротранспорта, то я призываю рассмотреть возможность инвестиции в этот вид бизнеса. Конечно, очень важен выбор места установки, важно наличие электромобилей в регионе, но именно в этом году была зафиксирована положительная динамика — зарядные станции с более чем 50%-ой занятостью». Ия Гордеева отметила, что в декабре случился технологический прорыв на российском рынке, а именно, презентация санкт-петербургского электромобиля «Кама-1». «Это первый отечественный электромобиль, и его серийное производство планируют начать уже в 2021 году. Так как «Кама-1″ будет бюджетным электромобилем с базовой стоимостью около 1 млн рублей, проблема отсутствия на рынке приемлемых вариантов для покупки будет решена. Выход на рынок таких бюджетных малогабаритных вариантов — это повод для развития электротранспорта в целом. Такие маленькие электромобили дают толчок к развитию региона в части сервисов шеринга и доставки». По словам спикера, в Европе именно такие электромобили пользуются большим спросом — на них удобно парковаться, обслуживать и передвигаться по городу. Ия также же подчеркивает, что несмотря на дороговизну электромобиля по сравнению с бензиновым автомобилем, покупка электромобиля все равно выгодна: достижение общего значения по затратам происходит примерно за 2 года, а далее — прямой доход владельца электромобиля в части экономии от владения.

Адвокат Станислав Вахрушев рассказал, куда пассажирам обращаться, если они пострадали в результате ДТП, и на какой размер компенсации можно рассчитывать. «В наше время максимальный размер выплаты, на который может рассчитывать пострадавший пассажир, — 2 млн рублей, если гражданин будет признан инвалидом I группы после ДТП. В случае смерти пассажира, выплата родственникам составляет 2 млн 25 тыс. рублей. Те пассажиры, которые в результате катастрофы получили II группу инвалидности, могут заявить свои права на получение денежной компенсацию в размере 1,4 млн рублей, а пострадавшие, что стали инвалидами III группы могут претендовать на выплату 1 млн рублей. Банком России установлена специальная калькуляция, по которой за каждым видом травмы установлено процентное соотношение для суммы выплаты. Сотрясение мозга, например, оценивается в 3% от 2 млн, получается, пассажир получит 60 тысяч рублей в случае такого происшествия. В случае ДТП, где большое количество пострадавших, все проходит достаточно быстро и непроблемно, а в случае, когда один пассажир получил травму при движении общественного транспорта — могут возникнуть трудности. Какой порядок действия у пассажира, который получил травму не в ходе ДТП, а вследствие резкого торможения — обратиться в страховую компанию перевозчика. Естественно, на той стороне юристы могут найти массу причин, чтобы отказать в такой выплате, поэтому к сбору документов и к их оформлению нужно подойти ответственно. Страховая компания обязана оценить вред и совершить выплату, но проблема на практике заключается в том, что они сильно занижают размер страховой выплаты, из-за чего граждане вынуждены обращаться в суды. В России далеко не все знают, что можно потребовать возмещение и морального вреда, и он не покрывается страховкой. В этом случае такую компенсацию нужно требовать с перевозчика в рамках либо одного гражданского дела, либо самостоятельным иском. Размер выплаты по причинению морального вреда пассажира разнится от суда к суду, и зависит от процессуального поведения пассажира — как он доказывает, насколько грамотно обосновывает перед судом размер компенсации».

Адвокат Станислав Вахрушев рассказал, куда пассажирам обращаться, если они пострадали в результате ДТП, и на какой размер компенсации можно рассчитывать. «В наше время максимальный размер выплаты, на который может рассчитывать пострадавший пассажир, — 2 млн рублей, если гражданин будет признан инвалидом I группы после ДТП. В случае смерти пассажира, выплата родственникам составляет 2 млн 25 тыс. рублей. Те пассажиры, которые в результате катастрофы получили II группу инвалидности, могут заявить свои права на получение денежной компенсацию в размере 1,4 млн рублей, а пострадавшие, что стали инвалидами III группы могут претендовать на выплату 1 млн рублей. Банком России установлена специальная калькуляция, по которой за каждым видом травмы установлено процентное соотношение для суммы выплаты. Сотрясение мозга, например, оценивается в 3% от 2 млн, получается, пассажир получит 60 тысяч рублей в случае такого происшествия. В случае ДТП, где большое количество пострадавших, все проходит достаточно быстро и непроблемно, а в случае, когда один пассажир получил травму при движении общественного транспорта — могут возникнуть трудности. Какой порядок действия у пассажира, который получил травму не в ходе ДТП, а вследствие резкого торможения — обратиться в страховую компанию перевозчика. Естественно, на той стороне юристы могут найти массу причин, чтобы отказать в такой выплате, поэтому к сбору документов и к их оформлению нужно подойти ответственно. Страховая компания обязана оценить вред и совершить выплату, но проблема на практике заключается в том, что они сильно занижают размер страховой выплаты, из-за чего граждане вынуждены обращаться в суды. В России далеко не все знают, что можно потребовать возмещение и морального вреда, и он не покрывается страховкой. В этом случае такую компенсацию нужно требовать с перевозчика в рамках либо одного гражданского дела, либо самостоятельным иском. Размер выплаты по причинению морального вреда пассажира разнится от суда к суду, и зависит от процессуального поведения пассажира — как он доказывает, насколько грамотно обосновывает перед судом размер компенсации».

Руководитель проекта «Энергия Москвы» департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Александра Шумская рассказала о том, как столица планирует далее развивать инфраструктуру для электротранспорта: «Проект «Энергия Москвы» направлен на развитие электромобилей и развития электрозарядной инфраструктуры. Московский транспорт постоянно обновляется, и мы хотим, чтобы городской транспорт становился популярнее и экологичнее. Москва разрабатывает и внедряет комплексную программу: в этом году началась установка зарядных станций нового формата. Планируется и дальнейшее развитие электрозарядных сетей и к концу 2022 года будет установлено не менее 600 зарядных станций для электротранспорта. Естественно, поддержка электротранспорта должна происходить и в других областях, например, законодательно. Мы актуализируем нормативно-правовые акты для снятия ограничений развития зарядной сети, для размещения зарядных станций, а также прорабатываем налоговые льготы и преференции — с этого года владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога. В будущем планируется удвоить субсидии на платежи по лизингу для электротакси и электрокаршеринга. Несмотря на то, что в Москве сейчас не так много зарегистрированных электромобилей, международные компании прогнозируют серьезный рост парка электротранспорта. В Москве запланирована поэтапная установка зарядных станций — на платных парковках в частности. Уже разработан стандарт городских зарядных станций для электромобилей: мы планируем устанавливать медленные станции мощностью 22 кВт и быстрые — 50 кВт. Медленные зарядные станции очень удобны — они могут заряжать одновременно 2 электромобиля. На данном этапе в городе необходимо размещать смешанную зарядную инфраструктуру, хотя многим кажется, что нужна только быстрая зарядка, чтобы у населения была возможность зарядить свой автомобиль за 15-20 минут. Быстрая зарядка — это действительно удобно и комфортно, но на данный момент — нерационально. На медленные зарядные станции можно будет ставить автомобиль на ночь, во время рабочего дня, во время покупок, при этом, автомобиль не будет занимать чье-то потенциальное зарядное место. Поставив электромобиль на быструю зарядку, он зарядится за 20 минут, а водителя, допустим, не будет 5-6 часов, получается, что занимается возможность зарядить на этой точке автомобиль. Зарядные станции будут устанавливаться во время ежегодного процесса благоустройства столицы, чтобы в новых микрорайонах сразу же появлялась возможность пользоваться новыми станциями. На 2020 год составлена адресная программа, основанная на мнении жителей Москвы, службах такси и каршеринга. На

Руководитель проекта «Энергия Москвы» департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Александра Шумская рассказала о том, как столица планирует далее развивать инфраструктуру для электротранспорта: «Проект «Энергия Москвы» направлен на развитие электромобилей и развития электрозарядной инфраструктуры. Московский транспорт постоянно обновляется, и мы хотим, чтобы городской транспорт становился популярнее и экологичнее. Москва разрабатывает и внедряет комплексную программу: в этом году началась установка зарядных станций нового формата. Планируется и дальнейшее развитие электрозарядных сетей и к концу 2022 года будет установлено не менее 600 зарядных станций для электротранспорта. Естественно, поддержка электротранспорта должна происходить и в других областях, например, законодательно. Мы актуализируем нормативно-правовые акты для снятия ограничений развития зарядной сети, для размещения зарядных станций, а также прорабатываем налоговые льготы и преференции — с этого года владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога. В будущем планируется удвоить субсидии на платежи по лизингу для электротакси и электрокаршеринга. Несмотря на то, что в Москве сейчас не так много зарегистрированных электромобилей, международные компании прогнозируют серьезный рост парка электротранспорта. В Москве запланирована поэтапная установка зарядных станций — на платных парковках в частности. Уже разработан стандарт городских зарядных станций для электромобилей: мы планируем устанавливать медленные станции мощностью 22 кВт и быстрые — 50 кВт. Медленные зарядные станции очень удобны — они могут заряжать одновременно 2 электромобиля. На данном этапе в городе необходимо размещать смешанную зарядную инфраструктуру, хотя многим кажется, что нужна только быстрая зарядка, чтобы у населения была возможность зарядить свой автомобиль за 15-20 минут. Быстрая зарядка — это действительно удобно и комфортно, но на данный момент — нерационально. На медленные зарядные станции можно будет ставить автомобиль на ночь, во время рабочего дня, во время покупок, при этом, автомобиль не будет занимать чье-то потенциальное зарядное место. Поставив электромобиль на быструю зарядку, он зарядится за 20 минут, а водителя, допустим, не будет 5-6 часов, получается, что занимается возможность зарядить на этой точке автомобиль. Зарядные станции будут устанавливаться во время ежегодного процесса благоустройства столицы, чтобы в новых микрорайонах сразу же появлялась возможность пользоваться новыми станциями. На 2020 год составлена адресная программа, основанная на мнении жителей Москвы, службах такси и каршеринга. На