5 июня в онлайн-формате состоялось первое заседание Научно-технического совета по развитию общественного транспорта Комитета по развитию общественного транспорта Российской Академии Транспорта в обновленном составе.

Председатель Научно-технического совета Вадим Валерианович Донченко огласил программу заседания, состоящую из трех пунктов.

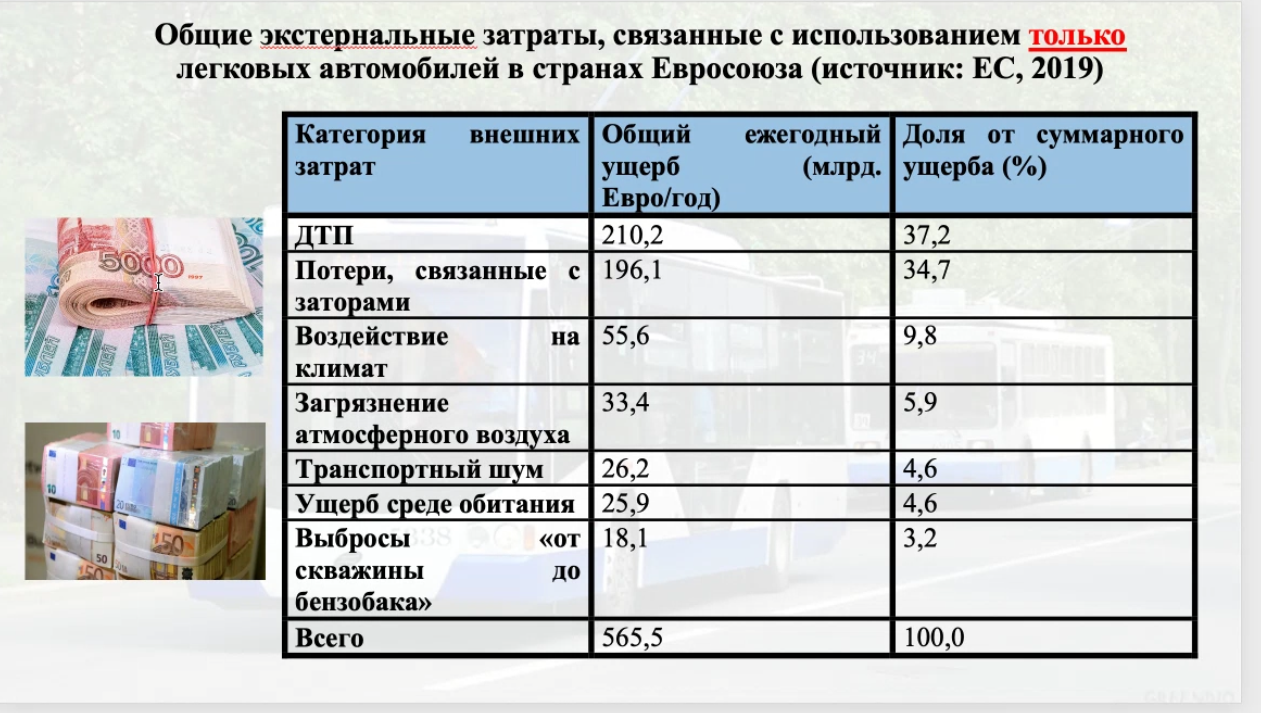

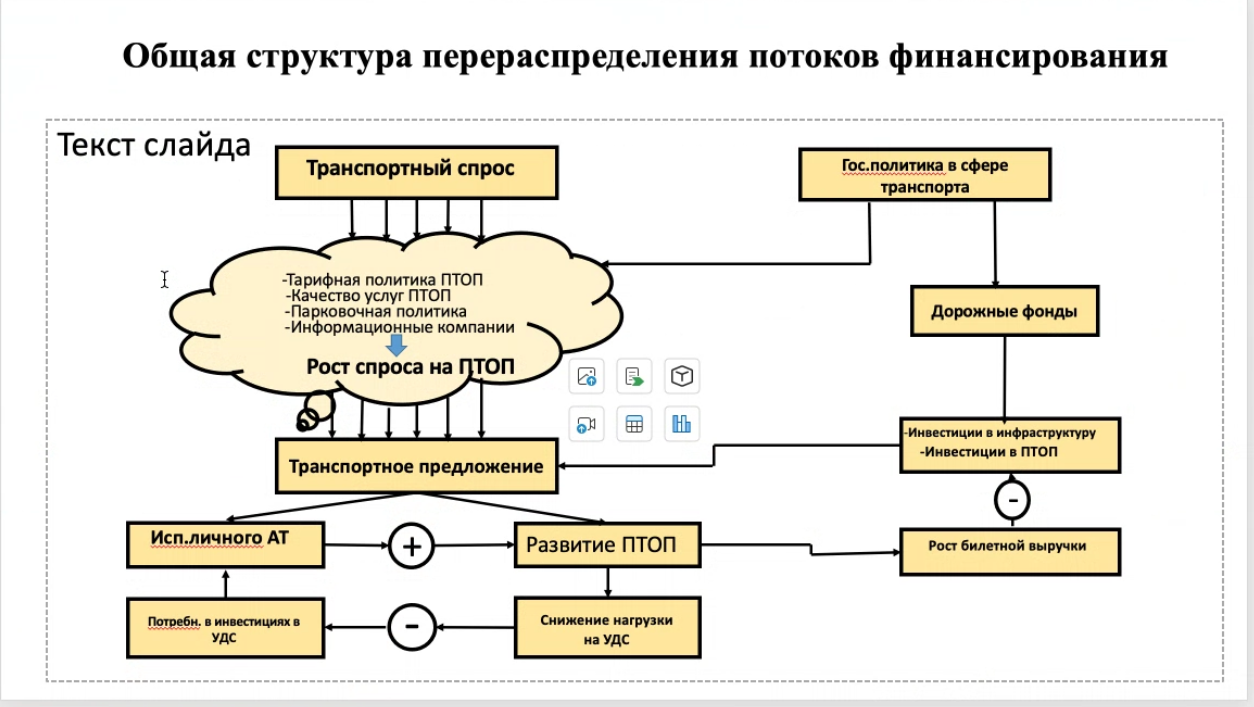

Первым пунктом программы стал доклад Вадима Валериановича Донченко, посвященный механизмам финансирования городского пассажирского транспорта общего пользования, в частности зарубежного опыта и перспективы его использования в российских условиях. В докладе были классифицированы подходы к финансированию транспорта общего пользования в зависимости от применяемого инструментария, такого как прямое и косвенное налогообложение, субсидии и государственные программы, самообложение, формирование целевых налогов и специальных фондов. Был представлен ретроспективный анализ использования различных инструментов, направляемых в разное время на финансирование общественного транспорта.

Донченко Вадим Валерианович, председатель НТС Комитета по развитию общественного транспорта Российской академии транспорта:

Донченко Вадим Валерианович, председатель НТС Комитета по развитию общественного транспорта Российской академии транспорта:

В некоторых странах компании, сотрудники которых пользуются общественным транспортом, платят налоги с заработной платы. Наиболее типичным примером является транспортный налог пересмен, введенный во Франции еще в 1971 году. Как я выяснил, общаясь с французскими коллегами, это одно из решений, которое практически обеспечивает бесперебойное финансирование общественного транспорта во Франции. Налог взимается в размере от 0,5% до 2,6% от фонда заработной платы частной или государственной компании, имеющей более девяти сотрудников.

Эти средства направляются городским органам, ответственным за функционирование общественного транспорта. Например, согласно не самым последним данным, 37% бюджета Лионского транспортного управления формируется именно за счет этого налога.

Еще одним источником финансирования общественного транспорта, который пока недостаточно используется как за рубежом, так и у нас, является налог на увеличение стоимости собственности тех, кто проживает вблизи новых линий городского транспорта, построенных городскими властями. Это может быть налог на существующие здания и сооружения, или на те, которые только планируется возвести, и жители которых будут получать выгоду от близости к транспортной системе.

Существует целый ряд примеров реализации этой практики, в частности, в Устрице, Лагге и Дублине. Жители, пользующиеся преимуществами новой трамвайной линии, платят дополнительный налог, поскольку стоимость их недвижимости возрастает. Таким образом, финансирование осуществляется пользователями общественного транспорта.

В качестве основного вывода Вадим Валерианович предложил рассмотреть и начать обсуждение необходимости формирования специального бюджетного фонда или специализированных налогов, которые позволили бы сместить акцент расходов бюджета с развития автомобильно-ориентированной транспортной инфраструктуры на развитие инфраструктуры и подвижного состава транспорта общего пользования.

Во-первых, представляется необходимым принятие комплексной стратегии финансирования пассажирского транспорта, рассматривающей все возможные механизмы. Эти механизмы можно разделить на две основные категории. Первая – повышение эффективности работы существующих транспортных систем, что позволит снизить общую потребность в финансировании. Вторая – поиск дополнительных источников финансирования и упорядочение уже существующего бюджетного финансирования.

В этом контексте, следует обратиться к опыту Соединенных Штатов, где часть средств дорожного фонда была выделена на финансирование общественного транспорта. Это представляется логичным решением, поскольку улучшение работы общественного транспорта снижает нагрузку на дорожную сеть, уменьшает заторы и износ дорожных покрытий, что, в свою очередь, снижает затраты на их содержание.

Представляется целесообразным внести изменения в статью 179.1 Бюджетного кодекса, предусматривающие выделение определенной доли (10-12%, по аналогии с опытом США, возможно, 8 или 15%) на финансирование общественного транспорта. Это не должно затрагивать интересы дорожного строительства и междугородних сообщений, поскольку качество междугородних и даже местных дорог требует улучшения. Предлагается определить, что города выделяют определенную часть средств на общественный транспорт.

Оппонентом доклада выступил член Научно-технического совета Юрий Васильевич Трофименко. Он вкратце рассказал о прошедшем заседании президиума Российской Академии Транспорта, а также о последних совещаниях в правительстве и государственной компании «Автодор», в частности, на совещании у вице-премьера Марата Шакирзяновича Хуснуллина. На этих совещаниях была отмечена необходимость ужесточения подходов к расходованию бюджетных средств всех уровней, а также необходимость строгой финансовой дисциплины и экономии бюджетных ресурсов. По мнению Юрия Васильевича, в текущей ситуации будет проблематично обосновать новый подход к фискальной нагрузке на субъекты транспортной деятельности или формирование новой расходной части федерального или регионального бюджета, целью которой будет развитие транспорта общего пользования в городах и регионах.

Второй и третий доклады были посвящены вопросам эксплуатации различных видов электрического транспорта в сравнении друг с другом, а также с классическим автобусом, оборудованным двигателем внутреннего сгорания («Бенчмаркинг расходов на эксплуатацию троллейбусов в г. Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск» и «Результаты экономического анализа GTFS г. Москвы в части функционирования городских автобусов и электробусов». Докладчик: Морозов Александр Сергеевич, вице-президент МАП ГЭТ).

В докладах была предпринята попытка оценить расходную составляющую эксплуатации различных видов транспорта общего пользования, в первую очередь городского общественного транспорта, работающего на подвижном составе различных типов и классов. В ходе доклада была высказана гипотеза о том, что эксплуатационные затраты на работу троллейбуса на отдельных городских маршрутах могут быть не выше, чем эксплуатационные затраты на работу автобусов, оборудованных дизельными двигателями. Собравшиеся сошлись во мнении, что данные выводы требуют структурной детализации, в частности, методического упрощения анализа затрат на эксплуатацию тех или иных видов транспорта. Такой подход мог бы в будущем использоваться как специалистами транспортных администраций городов и регионов, так и представителями депутатского корпуса федерального и региональных собраний, а также представителями органов исполнительной власти для обоснования выбора того или иного вида транспорта.

Заседание Научно-технического совета Комитета по развитию общественного транспорта прошло в обновленном составе. В состав Научно-технического совета вошли следующие ученые: ректор Донецкой академии транспорта, д.т.н., доцент Энглези Ирина Павловна, заведующий кафедрой «Проектирования и эксплуатации автомобилей» Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС), д.т.н., профессор Неволин Дмитрий Германович , заведующий кафедрой автомобильного транспорта Оренбургского государственного университета (ОГУ), д.т.н., профессор Якунин Николай Николаевич, советник Генерального директора ГУП «Мосгортранс», д.т.н., профессор Блудян Норайр Оганесович, зав. кафедрой ОПиДД, Донецкого государственного технического университета, д.т.н., профессор Зырянов Владимир Васильевич, профессор кафедры автомобильного транспорта Иркутского НИТУ, научный руководитель научно-исследовательской транспортной лаборатории, д.т.н., профессор Михайлов Александр Юрьевич, проректор Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ), д.т.н., профессор Пугачев Игорь Николаевич, профессор кафедры транспортных систем и дорожно-мостового строительства СПбГАСУ, д.э.н., профессор Солодкий Александр Иванович.

Читать далее:

Первым оппонентом стал член Президиума Российской Академии Транспорта, доктор технических наук Евсеев Олег Владимирович. В своем выступлении он, в частности, отметил:

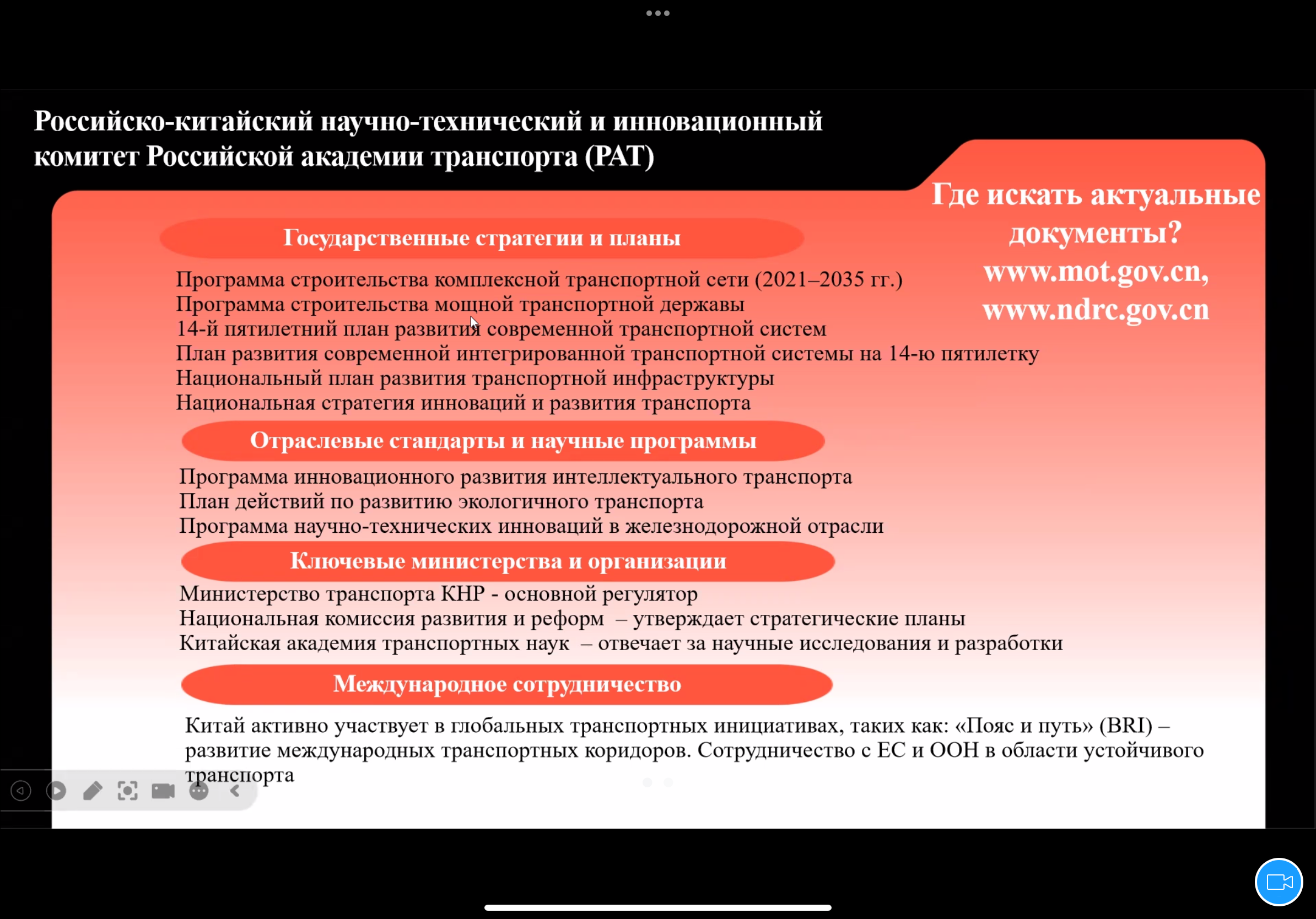

Первым оппонентом стал член Президиума Российской Академии Транспорта, доктор технических наук Евсеев Олег Владимирович. В своем выступлении он, в частности, отметил: Вторым оппонентом выступил Трофименко Юрий Васильевич, доктор технических наук, заслуженный деятель науки, профессор. Юрий Васильевич, в частности, подчеркнул необходимость дополнения доклада отдельной главой, посвященной вопросам образования и совместного развития транспортного образования в Китае и России, которые в настоящее время переживают период интенсивного развития.

Вторым оппонентом выступил Трофименко Юрий Васильевич, доктор технических наук, заслуженный деятель науки, профессор. Юрий Васильевич, в частности, подчеркнул необходимость дополнения доклада отдельной главой, посвященной вопросам образования и совместного развития транспортного образования в Китае и России, которые в настоящее время переживают период интенсивного развития. Завершил заседание Объединенного ученого совета президент Российской академии транспорта, доктор технических наук, кандидат экономических наук, профессор Мишарин Александр Сергеевич:

Завершил заседание Объединенного ученого совета президент Российской академии транспорта, доктор технических наук, кандидат экономических наук, профессор Мишарин Александр Сергеевич:

Аналитик, специалист по антикризисному управлению в сфере транспорта Олег Арефьев:

Аналитик, специалист по антикризисному управлению в сфере транспорта Олег Арефьев: Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, д.т.н. Михаил Якимов:

Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, д.т.н. Михаил Якимов:

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев:

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев: Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, член Общественного совета при Ространснадзоре, доктор технических наук Михаил Якимов прокомментировал нововведение:

Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, член Общественного совета при Ространснадзоре, доктор технических наук Михаил Якимов прокомментировал нововведение:

Заместитель Министра транспорта, председатель ОУС РАТ Константин Пашков:

Заместитель Министра транспорта, председатель ОУС РАТ Константин Пашков: Президент Российской академии транспорта Александр Мишарин:

Президент Российской академии транспорта Александр Мишарин: