Дорожное строительство в России имеет огромное значение для развития нашей страны. Сеть дорог является основой транспортной инфраструктуры и играет важную роль в экономике, социальной сфере и туризме. Поэтому использование современной дорожно-строительной техники и оборудования является крайне важным для обеспечения безопасности и комфорта наших дорог.

На сегодняшний день дорожно-строительная техника стала более продвинутой и усовершенствованной. Компании, занимающиеся дорожным строительством, активно внедряют инновационные технологии, чтобы повысить эффективность и качество работ. Современные дорожно-строительные машины обладают высокой производительностью, точностью и надежностью, что позволяет сократить время строительства и повысить качество дорожного полотна.

Конференцию и выставку «Дорожное строительство в России. Дорожно-строительная техника и оборудование» посетило множество делегаций из различных регионов Российской Федерации. Корреспонденты Агентства транспортной информации приняли участие в деловой программе, а также совместно с пермской делегацией во главе с Медведевой Ириной Михайловной пообщались с участниками выставки.

Первый в России завод по химической девулканизации резиновых изделий компании «Спурт» был открыт в июне 2023 года в Санкт-Петербурге.

Директор по развитию компании «Спурт» Кирилл Васильев:

Директор по развитию компании «Спурт» Кирилл Васильев:

Мы используем Российскую технологию. Метод девулканизации резинотехнических отходов еще в 90-х годах в Ленинграде придумал мой отец-ученый и 20 лет вторичный каучук применялся в резиновой промышленности, а в дорожной опыта не было.

С 2019 года мы провели ряд испытаний и на сегодняшний день появился продукт — «Рециклизат Б». Это вторичный продукт — синтетический каучук для модификации битумов и асфальтов в РФ.

Васильев добавил, что химической девулканизации резиновых изделий нет больше нигде в мире, применяются другие способы расщепления. Ранее раздробленную резиновую крошку в основном использовали только как покрытие на спортивных площадках. На заводе планируют наращивать мощности и в дальнейшем открыть филиалы в каждом регионе страны, поскольку вопрос утилизации отходов остро стоит по всей стране, так же, как и продление службы качественных дорог.

Компания «Пласткор» (г. Санкт-Петербург, входит в группу «Рускемикалс») запустила в городе Кингисепп Ленинградской области серийное производство инновационных полимерных модификаторов для повышения эксплуатационных характеристик асфальтного покрытия. Разработанные компанией универсальные модификаторы для асфальтобетонных смесей не имеют аналогов в России и в странах ближнего зарубежья.

Мы являемся разработчиками модификатора для асфальтобетонных смесей. Именно полимерных модификаторов, которые работают в асфальтобетонной смеси.

Модификация повышает эксплуатационные характеристики, делая покрытие более устойчивыми к колее, повышает прочность, получает сопротивление износу шипами. Эффект модификации — взаимосвязь всех компонентов смеси. Это отличительная особенность от модификаторов битума и он внесен в реестр новых и наилучших технологий.

Он рекомендован к использованию на таких участках автодорог как БКД. Мы можем предоставить образцы, опытно-промышленную партию. У нас очень большая статистика по испытаниям.

Модификатор применяют для улучшения свойств повышения стойкости асфальтобетонов и применяют их на тех участках, где высокая нагрузка. Для этого модификатор и нужен. Он позволяет сделать покрытие более устойчивым.

Дорожное строительство в России является важным фактором развития нашей страны. Современная дорожно-строительная техника и оборудование, а также технологии позволяют создавать качественные, безопасные и комфортные дорожные покрытия, что значительно благоприятно влияет на развитие экономики и повышение качества жизни населения.

Читать далее:

О результатах работы конференции и выставки «Дорожное строительство в России»

Это не проблема, а показатель роста. Отрасль развивается, растут объемы производства, растут инвестиции, но при этом есть проблема с наймом кадров. Это происходит потому что в оборонно-промышленный комплекс многие инженерные кадры ушли по объективным причинам и соответственно средняя стоимость специалиста на рынке выросла. Для того чтобы сохранить 30 тысяч, которые были и привлечь еще 2 тысячи дополнительно, больше чем на 30% пришлось повышать заработную плату в отрасли. Это не проблема. Это хорошо, когда работники зарабатывают деньги, но это показатель дефицита инженерных кадров в машиностроении.

Это не проблема, а показатель роста. Отрасль развивается, растут объемы производства, растут инвестиции, но при этом есть проблема с наймом кадров. Это происходит потому что в оборонно-промышленный комплекс многие инженерные кадры ушли по объективным причинам и соответственно средняя стоимость специалиста на рынке выросла. Для того чтобы сохранить 30 тысяч, которые были и привлечь еще 2 тысячи дополнительно, больше чем на 30% пришлось повышать заработную плату в отрасли. Это не проблема. Это хорошо, когда работники зарабатывают деньги, но это показатель дефицита инженерных кадров в машиностроении.

В этом году мы полномасштабно запустили академию дорожного хозяйства на отдельной площадке, на отдельной территории. Заканчиваем сейчас там серьёзный ремонт и вводим всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы наши автодорожники имели самые современные программные продукты и технологические решения. Это нужно для того, чтобы обеспечить современный уровень, который так необходим, в автодорожной отрасли. В силу новых технологий, которые масштабно внедряются и с учетом тех гигантских амбициозных программ развития дорожного строительства, которые есть в нашей стране.

В этом году мы полномасштабно запустили академию дорожного хозяйства на отдельной площадке, на отдельной территории. Заканчиваем сейчас там серьёзный ремонт и вводим всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы наши автодорожники имели самые современные программные продукты и технологические решения. Это нужно для того, чтобы обеспечить современный уровень, который так необходим, в автодорожной отрасли. В силу новых технологий, которые масштабно внедряются и с учетом тех гигантских амбициозных программ развития дорожного строительства, которые есть в нашей стране.

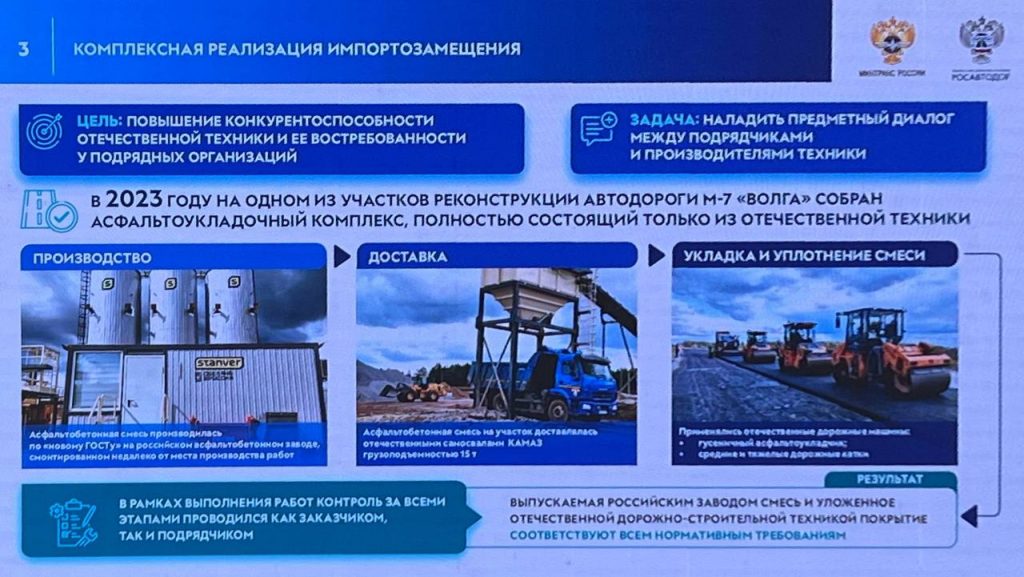

Олег Владимирович Ступников, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства:

Олег Владимирович Ступников, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства:

Генеральный директор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров:

Генеральный директор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров:

Основной задачей экспертной панели мы ставили проведение транспортных реформ, включая разработки документов транспортного планирования, региональных документов, которые с 1 марта 2024 года вступают в законную силу.

Основной задачей экспертной панели мы ставили проведение транспортных реформ, включая разработки документов транспортного планирования, региональных документов, которые с 1 марта 2024 года вступают в законную силу.

Роберт Ян, Главный редактор СМИ о городском транспорте и такси «БюроИКС», независимый транспортный аналитик

Роберт Ян, Главный редактор СМИ о городском транспорте и такси «БюроИКС», независимый транспортный аналитик