В четверг 1 июня 2023 года в гостинице The Carlton состоялась первая всероссийская конференция «Пассажирские перевозки на автомобильном транспорте», организованная ФБУ «Росавтотранс». С приветственным словом к собравшимся обратился генеральный директор ФБУ «Росавтотранс» Куликов Валерий Вячеславович.

В частности Куликов Валерий Вячеславович рассказал, что на автомобильном пассажирском транспорте к сегодняшнему дню накопилось большое количество проблем, среди которых: износ подвижного состава, сокращение объемов транспортной работы, сокращение маршрутной сети, ненормированное сокращение финансирования транспортной работы, устаревшие технологии организации пассажирских перевозок, проблемы подготовки и обучения профессиональных кадров. Существующая конференция – это часть задачи вовлечения регионов в решение вышеупомянутых проблем.

В частности Куликов Валерий Вячеславович рассказал, что на автомобильном пассажирском транспорте к сегодняшнему дню накопилось большое количество проблем, среди которых: износ подвижного состава, сокращение объемов транспортной работы, сокращение маршрутной сети, ненормированное сокращение финансирования транспортной работы, устаревшие технологии организации пассажирских перевозок, проблемы подготовки и обучения профессиональных кадров. Существующая конференция – это часть задачи вовлечения регионов в решение вышеупомянутых проблем.

Некоторые результаты работы крупнейшего московского перевозчика – ГУП «Мосгортранс» представил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Асаул Николай Анатольевич. В частности, Николай Анатольевич сказал, что в настоящий момент в городе функционирует 805 электробусов производства компании Камаз. Рассказал о том, что подписаны договоры на двухлетнюю поставку 1000 электробусов от компании Камаз, а также 200 электробусов от ГК ГАЗ. Сейчас Москва по новому контракту каждый месяц получает по 40-50 новых машин.

Некоторые результаты работы крупнейшего московского перевозчика – ГУП «Мосгортранс» представил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Асаул Николай Анатольевич. В частности, Николай Анатольевич сказал, что в настоящий момент в городе функционирует 805 электробусов производства компании Камаз. Рассказал о том, что подписаны договоры на двухлетнюю поставку 1000 электробусов от компании Камаз, а также 200 электробусов от ГК ГАЗ. Сейчас Москва по новому контракту каждый месяц получает по 40-50 новых машин.

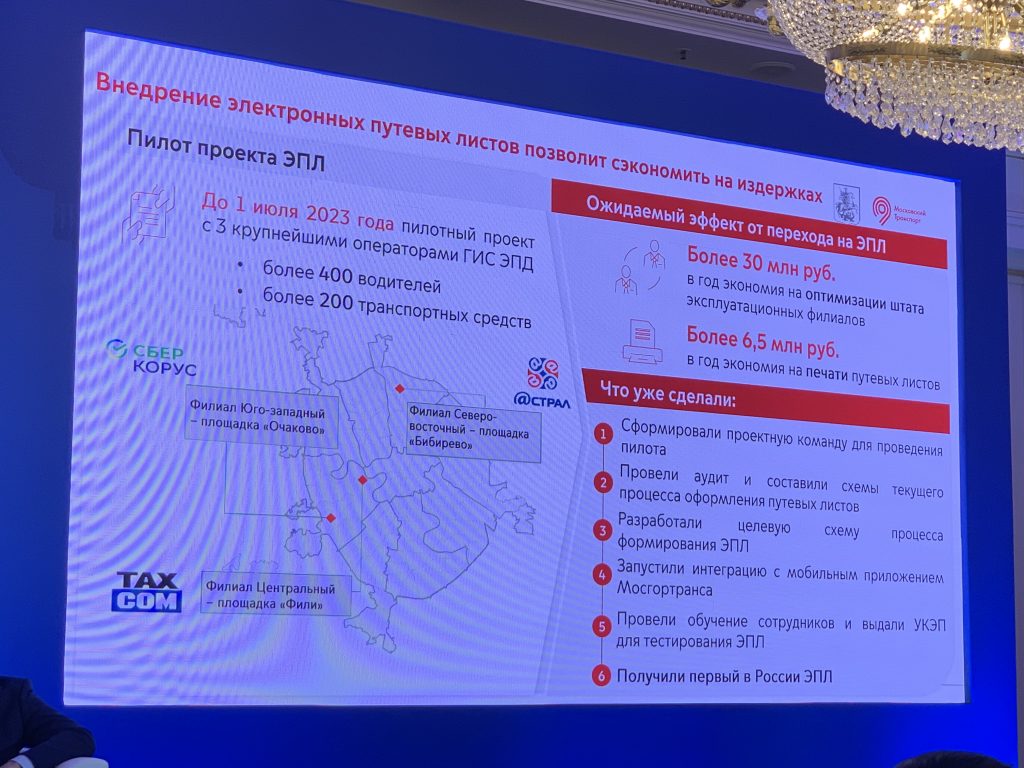

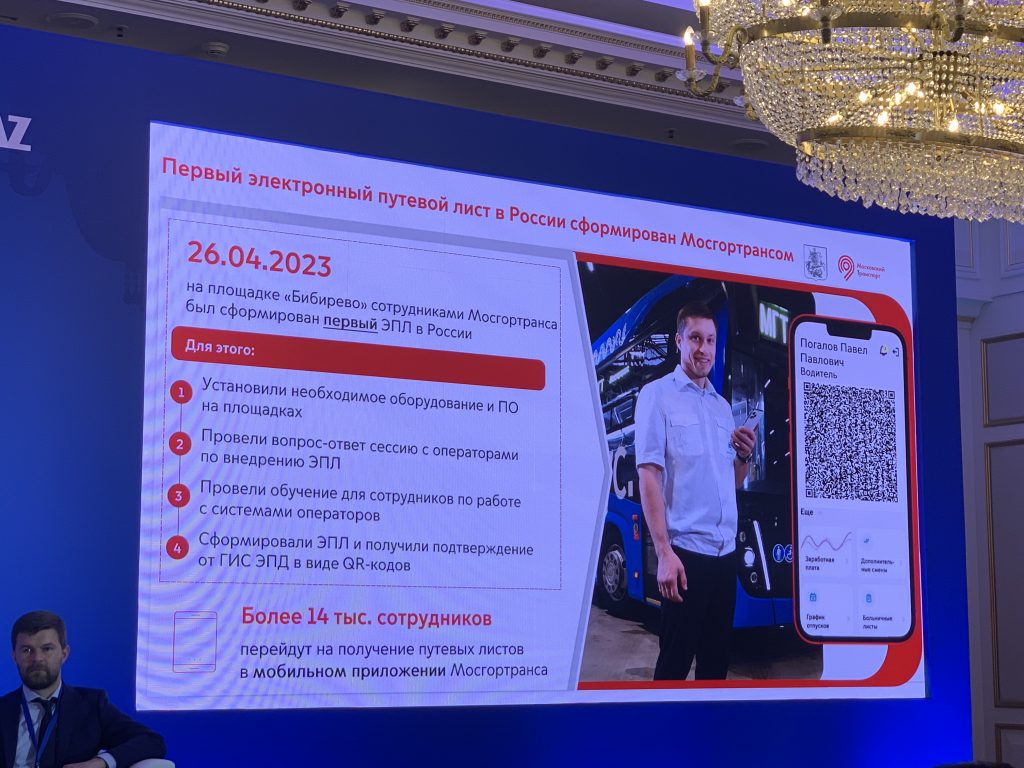

«Мы используем контракты жизненного цикла на 15 лет. Экономя на операционных расходах, мы позволяем компенсировать большие первоначальные затраты. Сейчас мы приступили к тестированию электробусов малого класса, в том числе газелей, а также электробусов большого класса. Электрические автобусы в Москве будут представлены во всей линейке типов транспортных средств, и мы сможем заместить все транспортные средства и снизить нагрузку на окружающую среду городов. Цифровизация – это ключевой приоритет нашей работы. Два месяца назад приняли приказ Минтранса РФ о возможности введения электронного путевого листа. Компания формирует 7,5 тысяч путевых листов ежедневно.

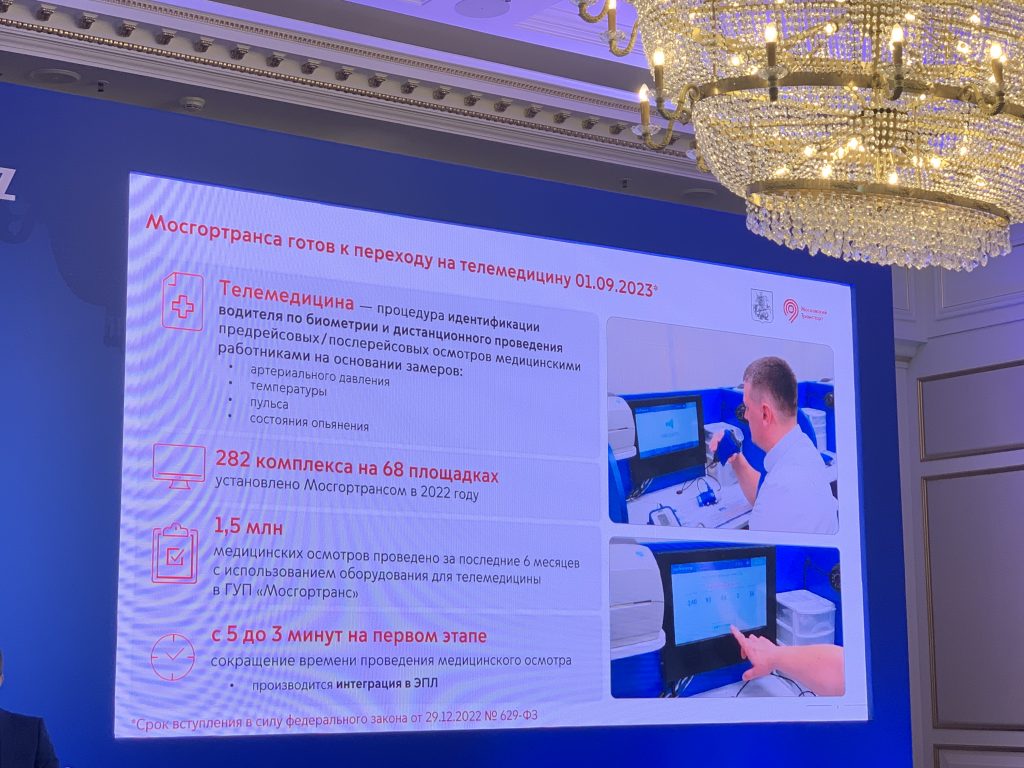

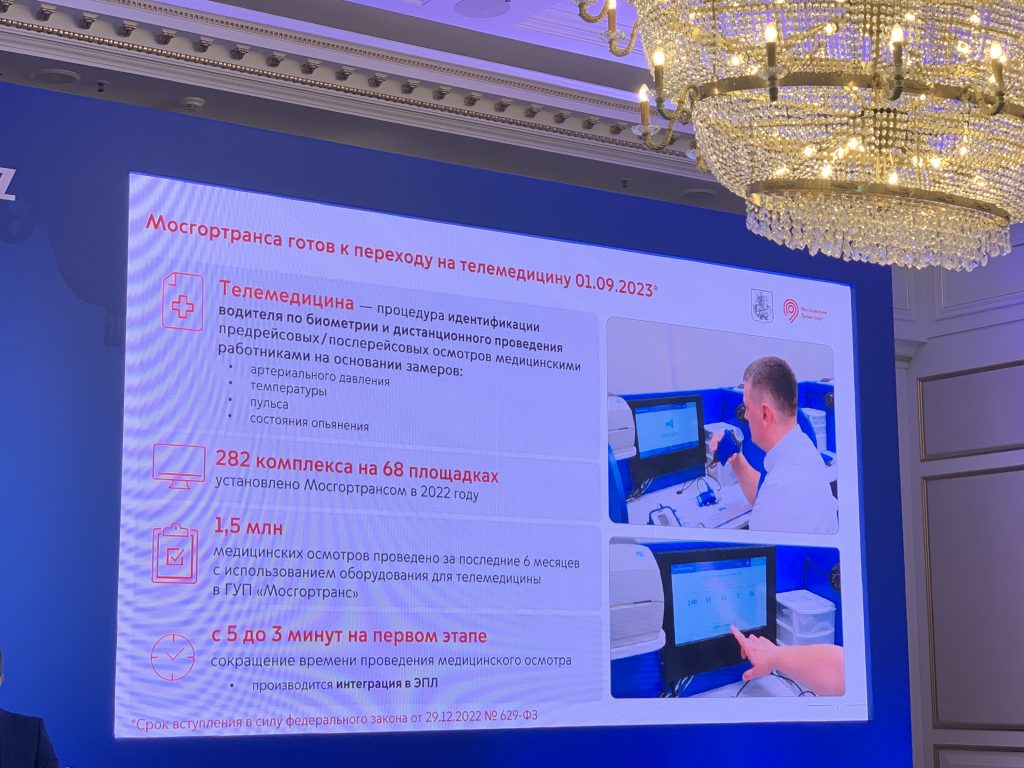

Сейчас водитель тратит около 5 дней в году только на оформление путевых листов. С апреля 2023 года мы начали работать над электронными путевыми листами. Подключили 200 транспортных средств и 400 водителей к этой системе. Мы получим экономию в размерах около 30 млн руб. на экономию в штате и расходных материалах, а самое главное – это существенное ускорение всех производственных процессов. В электронном путевом листе мы консолидируем взаимоотношения водителя, механика, диспетчера, сервисной службы, медиков и других служб. В компании работает 26 тысяч сотрудников, и мы каждого этого сотрудника подключили к мобильному приложению и создали для него личный кабинет в информационной системе Мосгортранс. В этой системе он видит структуру своей заработной платы, понимает, как он может заработать больше, понимает для себя, каким будет для него удобный режим работы. Он может выбрать форму дополнительного заработка также в этой системе. В системе обеспечивается обратная связь через мобильное приложение. В будущем мы надеемся, что и оформление путевых листов будет также завязано через мобильное приложение. В предприятии Мосгортранс внедряется отдельный проект по телемедицине. На сегодняшний момент мы укомплектовали 68 площадок и 282 комплекса телемедицины.

Водитель самостоятельно подходит к оборудованию, производит измерения выдыхаемого воздуха, для того чтобы удостовериться в отсутствии алкоголя. Также измеряются остальные параметры жизнеобеспечения человека, и эти данные заводятся в электронную систему. При этом медицинские работники также находятся в помещении и следят за прохождением медицинского осмотра. Мы надеемся, что с 1 сентября 2023 года это будет полностью автономный процесс. За 6 месяцев внедрения этой системы мы провели полтора миллиона медосмотров, сократили время прохождения медосмотров и сократили количество медиков на нашем предприятии. Следующий наш шаг – электронная оптимизация транспортной работы, распределение водителей по линии, по маршрутам и графикам».

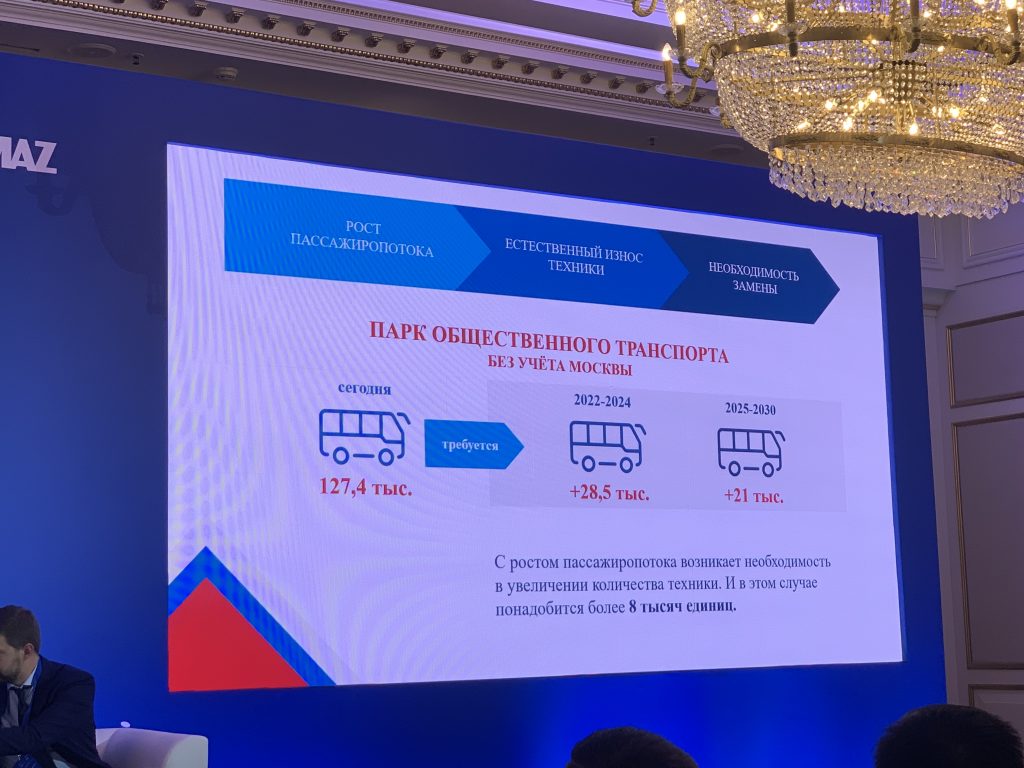

Заместитель директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта Российской Федерации Кильдюшкин Роман Леонидович рассказал про инициативы по линии Минтранса РФ, направленные на обновление подвижного состава: «В целом в стране около трети общественного транспорта на сегодняшний день нуждается в обновлении подвижного состава, в электрическом транспорте ситуация еще хуже. Существует несколько мероприятий, направленных на обновление подвижного состава. Первое мероприятие, которое всем знакомо и реализуется с 2020 года – это льготный лизинг по линии ГТЛК. Предоставляется субсидия в размере около 60% от стоимости транспортных средств».

Заместитель директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта Российской Федерации Кильдюшкин Роман Леонидович рассказал про инициативы по линии Минтранса РФ, направленные на обновление подвижного состава: «В целом в стране около трети общественного транспорта на сегодняшний день нуждается в обновлении подвижного состава, в электрическом транспорте ситуация еще хуже. Существует несколько мероприятий, направленных на обновление подвижного состава. Первое мероприятие, которое всем знакомо и реализуется с 2020 года – это льготный лизинг по линии ГТЛК. Предоставляется субсидия в размере около 60% от стоимости транспортных средств».

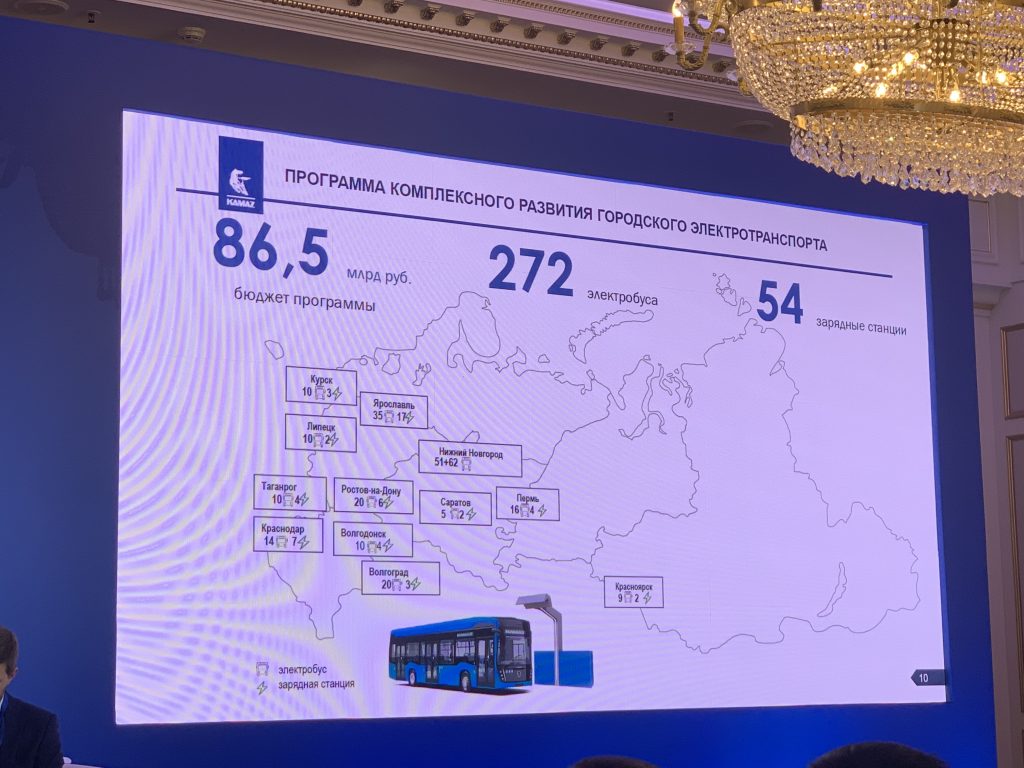

Также интересные доклады представили директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Саттаров Самат Гарафутдинович и начальник Управления развития продаж АО ГК «Современные транспортные технологии» (Группа ГАЗ) Плетникова Наталья Николаевна. Саттаров Самат Гарафутдинович рассказал о предложениях ПАО «КАМАЗ» в сфере пассажирского транспорта для регионов РФ. Плетникова Наталья Николаевна рассказала о предложениях Группы ГАЗ по повышению эффективности программ обновления парка общественного пассажирского транспорта.