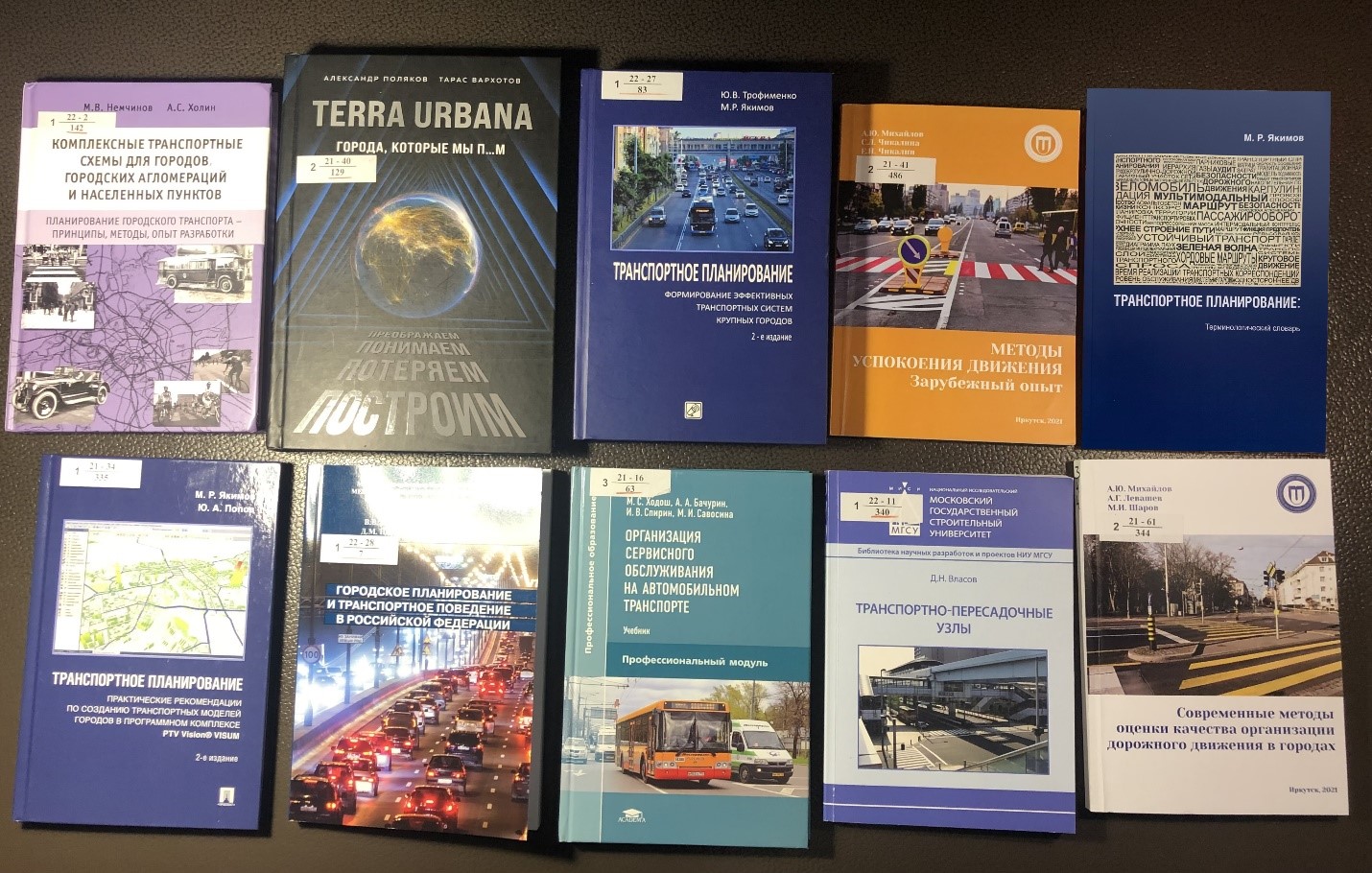

В Российскую государственную библиотеку (РГБ) поступили новые издания учебной, научной и методической литературы по направлению «Транспортное планирование, организация дорожного движения». Ниже приведены 10 наиболее интересных новинок, выпущенных различными издательствами и касающихся транспортного планирования, организации дорожного движения, совершенствования работы пассажирского транспорта общего пользования. Книги выпущены тиражами от 100 до 1000 экземпляров и в настоящее время доступны во многих публичных библиотеках.

- Транспортное планирование: практические рекомендации по созданию транспортных моделей городов в программном комплексе PTV Vision® VISUM: монография / М. Р. Якимов, Ю. А. Попов. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва: Проспект, 2022. — 176 с.: ил., табл.; 22 см.; ISBN 978-5-392-35972-1: 200 экз.

В монографии рассмотрены практические аспекты процесса создания прогнозных транспортных моделей городов с использованием программного комплекса PTV Vision® VISUM. Подробно представлены как особенности рассматриваемого программного комплекса, так и общие практические приемы и подходы к созданию, калибровке и последующей работе с транспортными моделями. Даны подробные практические рекомендации по методам и технологиям калибровки транспортной модели. Особое внимание уделено особенностям работы с транспортной моделью: рассмотрены виды прогнозных сценариев, основные подходы к их формированию, приведены примеры реально выполненных работ по моделированию различных прогнозных сценариев. Даны практические рекомендации по анализу и представлению результатов моделирования и обмену данными с другими программными продуктами. Книга предназначена для специалистов в области транспортного планирования и моделирования, студентов, аспирантов и преподавателей транспортных вузов и специальностей. Данные в книге рекомендации были выработаны в результате пятнадцатилетнего опыта авторов по созданию транспортных моделей ряда российских городов и регионов.

- Транспортное планирование: формирование эффективных транспортных систем крупных городов: монография / Ю. В. Трофименко, М. Р. Якимов. — 2-е изд. — Пермь: Агентство дорожной информации РАДАР, 2022 (Пермь). — 535 с., [8] л. цв. ил.: ил., табл.; 23 см.; ISBN 978-5-6048401-0-8: 100 экз.

В монографии сформулированы цели и задачи функционирования транспортных систем крупных городов. Определены функция транспортной системы крупного города как части информационной системы и роль ее в повышении качества жизни населения. Представлена методика пространственного анализа территории города, получены закономерности транспортного поведения жителей крупных российских городов. Предложена многоуровневая система показателей оценки качества функционирования транспортных систем городов. Впервые предложено использовать теорию математического программирования для решения задачи формирования эффективной транспортной системы крупного города. Разработаны принципы управления транспортной системой в условиях действующих ограничений. Детально описан процесс выработки и принятия решений по созданию эффективной транспортной системы крупного города. Для специалистов в области управления транспортными системами городов, руководителей и специалистов органов власти крупных городов, проектировщиков, студентов, аспирантов и преподавателей транспортных вузов и специальностей.

- Городское планирование транспортное поведение в Российской Федерации / В. В. Донченко, А. С. Баранов, Д. М. Немчинов, А. С. Поляков ; Министерство транспорта Российской Федерации, Международный транспортный форум, ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ)». — Москва: КнигИздат, 2022 (Москва). — 238 с.: ил., табл.; 21 см.; ISBN 978-5-4492-0344-1: 50 экз.

Настоящее издание подготовлено в рамках проекта международного сотрудничества Российской Федерации в лице Министерства транспорта Российской Федерации с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в лице Международного транспортного форума (МТФ). Подготовленные материалы были представлены в форме доклада и обсуждены в рамках Круглого стола МТФ «Городское планирование и транспортное поведение» 17-18 ноября 2021 года в Москве.

Книга состоит из одиннадцати разделов, среди которых Урбанизация и развитие городских транспортных систем в Российской Федерации, транспортное поведение населения и его изменение в период пандемии COVID-19, основные проблемы, связанные с функционированием городских транспортных систем, проблемы городского планирования и застройки городских территорий в Российской Федерации, управление транспортным спросом в городах, национальные и федеральные проекты, связанные с обеспечением функционирования городов и городских транспортных систем, примеры наилучшей практики и описание существующих проблем в крупных российских городах и др.

- Комплексные транспортные схемы для городов, городских агломераций и населенных пунктов: планирование городского транспорта — принципы, методы, опыт разработки / М. В. Немчинов, А. С. Холин. — Москва: АСВ, 2021. — 289 с.: ил., табл., цв. ил.; 22 см.; ISBN 978-5-4323-0394-3: 500 экз.

Рассматривается проблема организации работы уличных видов городского общественного пассажирского и автомобильного транспорта. Изложены основные принципы транспортного планирования и организации дорожного движения в городах. Представлен опыт разработки комплексной транспортной схемы организации движения городского уличного пассажирского транспорта (на примере г. Ульяновска). Описаны методы и технологии городских транспортных обследований, представлены их результаты, моделирование вариантов совершенствования транспортной сети и маршрутной системы, предложения по совершенствованию транспортного обслуживания жителей города: транспортной сети и маршрутных систем видов транспорта, количеству и видам подвижного состава, организации скоростного транспорта, развитию улично-дорожной сети и повышению пропускной способности транспортных пересечений в одном уровне. Сформулированы современные проблемы автомобильного транспорта в городах, понятие автомобилеемкости города (населенного пункта) и сделаны предложения по решению этих проблем.

- Транспортно-пересадочные узлы: монография / Д. Н. Власов. — 3-е изд. — Москва: Изд-во МИСИ-МГСУ, 2022 (Москва). — 185, [6] с.: ил., табл.; 21 см. — (Библиотека научных разработок и проектов НИУ МГСУ / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет).; ISBN 978-5-7264-2971-7: 100 экз.

В монографии рассмотрены вопросы развития современных систем интермодальных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). С учетом современных тенденций становления систем пассажирского транспорта рассмотрены теоретические аспекты развития, предложены практические методики по формированию системы ТПУ, призванной обеспечить устойчивость и безопасность системы транспортного обслуживания населения городов. Монография предназначена для научных работников, ведущих исследования в области планирования городских транспортных систем, а также для использования в образовательном процессе при изучении транспортных дисциплин по направлению «Градостроительство».

- Современные методы оценки качества организации дорожного движения в городах : учебное пособие для обучающихся по направлениям подготовки 23.03.01 – «Технология транспортных процессов», уровень образования – «бакалавриат», 23.04.01 «Технология транспортных процессов», уровень образования –»магистратура» / А. Ю. Михайлов, А. Г. Левашев, М. И. Шаров ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Иркутский национальный исследовательский технический университет. — Иркутск: Издательство Иркутского национального исследовательского технического университета, 2021. — 177 с.: ил., табл.; ISBN 978-5-8038-1633-1: 300 экз.

Представлен обзор критериев оценки качества организации дорожного движения (ОДД) и методик оценки качества. Приведены показатели уровня обслуживания для основных элементов улично-дорожной сети (УДС). Детально представлены современные методики оценки качества, организации движения (включая расчет задержек и очередей транспортных средств) на регулируемых и нерегулируемых пересечениях, а также методики оценки условий движения пешеходных потоков. Показаны результаты исследований по созданию методик оценки качества и надежности функционирования транспортных систем на основе применения геоинформационных технологий. Предназначено для студентов управленческих специальностей бакалавриата и магистратуры.

- Методы успокоения движения. Зарубежный опыт: учебное пособие / А. Ю. Михайлов, С. Л. Чикалина, Е. Н. Чикалин; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. — Иркутск: Издательство Иркутского национального исследовательского технического университета, 2021. — 130 с.

Рассмотрены особенности проектирования и практики применения современных мер по успокоению движения. Главное внимание уделено современным тенденциям проектирования приемов снижения интенсивности и скорости движения автомобильного транспорта в передовых в этом отношении странах – Канады, Великобритании, Германии, США, Франции и ряде других стран. Предназначено для студентов, изучающих дисциплину «Транспортная инфраструктура» в рамках подготовки бакалавров.

- Terra urbana. Города, которые мы п…м: преображаем, понимаем, потеряем, построим: [16+] / Александр Поляков, Тарас Вархотов. — Москва: Эксмо, 2021. — 366 с.: ил., цв. ил., табл.; 25 см.; ISBN 978-5-04-122245-1: 1000 экз.

Эта книга о будущем. О том, как простые транспортные решения меняют ход социальной истории. О том, что человек — животное не только разумное и общественное, но и территориальное: его коллективная жизнь неразрывно связана с развитием искусственного урбанистического ландшафта. О том, как треугольные агломерации способны повышать связность общественной системы, экономить время и нивелировать расстояния. О счастье, рисках и ландшафтах будущего, которое мы построим или потеряем.

- Организация сервисного обслуживания на автомобильном транспорте: учебник для иcпользования в учебном процессе образовательных организаций и учреждений, реализующих программы СПО по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»: [12+] / М. С. Ходош, А. А. Бачурин, И. В. Спирин, М. И. Савосина ; под редакцией М. С. Ходоша. — 4-е изд., испр. — Москва: Академия, 2021. — 286, [1] с.: ил., табл. — (Профессиональное образование. Профессиональный модуль).; ISBN 978-5-4468-9715-5: 1000 экз.

Даны основы организации перевозок пассажиров, в том числе автобусами, по регулярным маршрутам в городском, пригородном, междугородном и международном сообщениях. Приведена классификация подвижного состава и линейных сооружений, их оборудование и экипировка транспортных средств для перевозки пассажиров. Рассмотрены вопросы диспетчерского управления пассажирскими перевозками, оказания услуг населению, касающихся перевозки грузов и пассажиров, хранения грузов, парковки, обслуживания, заправки, автотранспортных услуг инвалидам и маломобильным группам населения. В 4-е издание внесены изменения, касающиеся порядка установления тарифов на перевозки, организации регулярных перевозок пассажиров и багажа разными видами транспорта.

- Транспортное планирование: терминологический словарь / М. Р. Якимов. – М: Агентство РАДАР, 2022. – 86 с. ISBN 978-5-6048401-1-5: 300 экз.

В словаре даются определения основных терминов и понятий, связанных с транспортным планированием, формированием эффективных транспортных систем страны, ее регионов и городов. Цель издания – раскрыть суть и содержание основных категорий данной тематики, помочь читателю сориентироваться в многообразии понятий и терминов, используемых при решении задач транспортного планирования, организации дорожного движения, транспортного обслуживания и парковочной политики. Словарные статьи будут полезны читателям в процессе нормотворчества, разработке методических указаний и рекомендаций в области транспортного планирования и транспортного моделирования. Издание предназначено для специалистов транспортных администраций, работающих в органах исполнительной власти различных уровней, практикующих специалистов в области транспортного планирования, организации дорожного движения, транспортного моделирования, работников проектных и консалтинговых организаций, студентов, аспирантов и преподавателей транспортных вузов