Во вторник, 17 ноября, состоялся Съезд Союза транспортников России на тему «Анализ, выводы, предложения по преодолению в транспортном комплексе последствий в условиях пандемии» в рамках «Транспортной недели-2020». Съезд Союза транспортников России проводится совместно с Министерством транспорта Российской Федерации при участии Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и субъектов РФ, Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству, Общероссийского народного фронта, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, отраслевых союзов и ассоциаций, транспортных предприятий и общественных организаций. Модератором выступил Виталий Борисович Ефимов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту и строительству.

Во вторник, 17 ноября, состоялся Съезд Союза транспортников России на тему «Анализ, выводы, предложения по преодолению в транспортном комплексе последствий в условиях пандемии» в рамках «Транспортной недели-2020». Съезд Союза транспортников России проводится совместно с Министерством транспорта Российской Федерации при участии Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и субъектов РФ, Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству, Общероссийского народного фронта, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, отраслевых союзов и ассоциаций, транспортных предприятий и общественных организаций. Модератором выступил Виталий Борисович Ефимов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту и строительству.

С приветственным словом выступил Марат Хуснуллин, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. По его словам, повестка форума весьма актуальна и нацелена на выполнение ключевой миссии транспортной отрасли как связующего звена в экономике и социальной сфере страны. «Пандемия пройдет, но выработанные союзом транспортников России системные подходы и алгоритмы взаимодействия власти и бизнеса в экстраординарных условиях будут служить укреплению экономики и устойчивому транспортному обслуживанию населения страны», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства.

С приветственным словом выступил Марат Хуснуллин, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. По его словам, повестка форума весьма актуальна и нацелена на выполнение ключевой миссии транспортной отрасли как связующего звена в экономике и социальной сфере страны. «Пандемия пройдет, но выработанные союзом транспортников России системные подходы и алгоритмы взаимодействия власти и бизнеса в экстраординарных условиях будут служить укреплению экономики и устойчивому транспортному обслуживанию населения страны», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства.

Далее выступил Андрей Курушин, генеральный директор Ассоциации международных автомобильных перевозчиков. Спикер поднял ряд важнейших нерешенных государством проблем в отрасли транспортных перевозок: «Международные автомобильные перевозчики обсуждали меры государственной поддержки, которые были предприняты в первую волну пандемии коронавируса и возможные шаги, которые позволят международным автомобильным перевозчикам повысить свою конкурентоспособность. Основной проблемой является обновление парка подвижного состава — необходимо в ближайшее время создавать условия для обновления. Необходимы специальные программы Минпромторга, которые должны распространяться на автомобили иностранного производства, собираемые на территории Российской Федерации. Также, для создания условий обновления, необходимо срочно отменять утилизационный сбор на автомобили класса «Евро-6″. В Белоруссии он отменен еще в 2018 году. Кроме того, глава государства Белоруссии отменил и НДС на приобретение такого подвижного состава, а в России это проблема все еще не решена. Еще одна проблема — необходимое снижение лизинговой нагрузки. Такой дорогостоящий подвижной состав невозможно приобрести в качестве прямой покупки. Вопрос поднимался неоднократно, но так и не решился. Субсидии которые получают предприятия транспорта необходимо оказывать не только грузовым перевозчикам, но и пассажирским. В срочном порядке необходимо поддержать пассажирские международные перевозки, а особенно компании в регионе Дальнего Востока и Сибири. В период пандемии постановления правительства касались малого и среднего предпринимательства, но из поля зрения выпал целый ряд предприятий: необходимо принять меры, чтобы все предприятия, выполняющие одинаковую транспортную работу, получили одинаковую поддержку». В завершение своего выступления спикер призвал Министерство транспорта выполнить поручение Президента от 18 мая 2018 года о создании конкурентных условий для российского транспорта.

Далее выступил Андрей Курушин, генеральный директор Ассоциации международных автомобильных перевозчиков. Спикер поднял ряд важнейших нерешенных государством проблем в отрасли транспортных перевозок: «Международные автомобильные перевозчики обсуждали меры государственной поддержки, которые были предприняты в первую волну пандемии коронавируса и возможные шаги, которые позволят международным автомобильным перевозчикам повысить свою конкурентоспособность. Основной проблемой является обновление парка подвижного состава — необходимо в ближайшее время создавать условия для обновления. Необходимы специальные программы Минпромторга, которые должны распространяться на автомобили иностранного производства, собираемые на территории Российской Федерации. Также, для создания условий обновления, необходимо срочно отменять утилизационный сбор на автомобили класса «Евро-6″. В Белоруссии он отменен еще в 2018 году. Кроме того, глава государства Белоруссии отменил и НДС на приобретение такого подвижного состава, а в России это проблема все еще не решена. Еще одна проблема — необходимое снижение лизинговой нагрузки. Такой дорогостоящий подвижной состав невозможно приобрести в качестве прямой покупки. Вопрос поднимался неоднократно, но так и не решился. Субсидии которые получают предприятия транспорта необходимо оказывать не только грузовым перевозчикам, но и пассажирским. В срочном порядке необходимо поддержать пассажирские международные перевозки, а особенно компании в регионе Дальнего Востока и Сибири. В период пандемии постановления правительства касались малого и среднего предпринимательства, но из поля зрения выпал целый ряд предприятий: необходимо принять меры, чтобы все предприятия, выполняющие одинаковую транспортную работу, получили одинаковую поддержку». В завершение своего выступления спикер призвал Министерство транспорта выполнить поручение Президента от 18 мая 2018 года о создании конкурентных условий для российского транспорта.

Об актуальных проблемах в сфере пассажирских перевозок рассказал Олег Старовойтов , Президент российского автотранспортного союза: «Несмотря на то, что автомобильный транспорт отнесен к наиболее пострадавшей отрасли, финансовой помощью за счет средств федерального бюджета смогли воспользоваться лишь некоторые компании и, конечно, размеры этой помощи оказались несоизмеримо малы по сравнению с причиненным ущербом. Введённые ограничительные меры в наибольшей степени сказались на транспортных компаниях, выполняющих регулярные пассажирские перевозки. Для международных пассажирских перевозок границы закрыты по сей день. В разгар эпидемии полностью прекратились регулярные перевозки по межрегиональным маршрутам. Особенно в тяжелой ситуации оказались транспортные компании, осуществляющие перевозки по государственным и муниципальным контрактам — спрос на них упал на 80-90%, при этом сократить количество рейсов в соответствии с изменившимся спросом не позволяли условия контракта. Все это лишний раз подтверждает, что контрактная система в области пассажирских перевозок совершенно не приспособлена к кризисам. В дальнейшем для минимизации рисков считаем целесообразным внести поправки в законодательство, что ценой контракта должна являться стоимость выполняемых работ», — заключил спикер.

Об актуальных проблемах в сфере пассажирских перевозок рассказал Олег Старовойтов , Президент российского автотранспортного союза: «Несмотря на то, что автомобильный транспорт отнесен к наиболее пострадавшей отрасли, финансовой помощью за счет средств федерального бюджета смогли воспользоваться лишь некоторые компании и, конечно, размеры этой помощи оказались несоизмеримо малы по сравнению с причиненным ущербом. Введённые ограничительные меры в наибольшей степени сказались на транспортных компаниях, выполняющих регулярные пассажирские перевозки. Для международных пассажирских перевозок границы закрыты по сей день. В разгар эпидемии полностью прекратились регулярные перевозки по межрегиональным маршрутам. Особенно в тяжелой ситуации оказались транспортные компании, осуществляющие перевозки по государственным и муниципальным контрактам — спрос на них упал на 80-90%, при этом сократить количество рейсов в соответствии с изменившимся спросом не позволяли условия контракта. Все это лишний раз подтверждает, что контрактная система в области пассажирских перевозок совершенно не приспособлена к кризисам. В дальнейшем для минимизации рисков считаем целесообразным внести поправки в законодательство, что ценой контракта должна являться стоимость выполняемых работ», — заключил спикер.

С предложениями об усовершенствовании дорожно-хозяйственной сферы выступил Генеральный директор Ассоциации РАДОР Игорь Старыгин. В частности спикер предложил усовершенствовать антидемпинговый механизм при проведении конкурса на право проводить проектные работы, наделив заказчика правом использовать дифференцированную систему оценки заявок в зависимости от ценового предложения участника и распространить действия части 7 статьи 37 ФЗ №44-ФЗ на конкурсы, объектом которых является закупка проектных работ. Ускорить работу по формированию нового обоснованного и достоверного базисного уровня цен по состоянию на 01.01.2021, внести корректировки в Федеральный сборник сметных цен в части современных дорожно-строительных материалов. Модератор съезда Виталий Борисович Ефимов отметил, что реализация изложенных предложений сэкономит миллиарды бюджетных средств.

С предложениями об усовершенствовании дорожно-хозяйственной сферы выступил Генеральный директор Ассоциации РАДОР Игорь Старыгин. В частности спикер предложил усовершенствовать антидемпинговый механизм при проведении конкурса на право проводить проектные работы, наделив заказчика правом использовать дифференцированную систему оценки заявок в зависимости от ценового предложения участника и распространить действия части 7 статьи 37 ФЗ №44-ФЗ на конкурсы, объектом которых является закупка проектных работ. Ускорить работу по формированию нового обоснованного и достоверного базисного уровня цен по состоянию на 01.01.2021, внести корректировки в Федеральный сборник сметных цен в части современных дорожно-строительных материалов. Модератор съезда Виталий Борисович Ефимов отметил, что реализация изложенных предложений сэкономит миллиарды бюджетных средств.

Клявин Алексей, президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Российская палата судоходства», в ходе своего доклада описал текущие проблемы речного и морского транспорта: «На внутренних водных путях полностью прекратились перевозки иностранных туристов, а судоходные компании, ориентированные на российских туристов, смогли отработать не более 2 месяцев. Судоходное сообществ единодушно поддерживает вопрос о создание национального проекта по водному транспорту».

Клявин Алексей, президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Российская палата судоходства», в ходе своего доклада описал текущие проблемы речного и морского транспорта: «На внутренних водных путях полностью прекратились перевозки иностранных туристов, а судоходные компании, ориентированные на российских туристов, смогли отработать не более 2 месяцев. Судоходное сообществ единодушно поддерживает вопрос о создание национального проекта по водному транспорту».

В завершении конференции, Игорь Левитин, помощник президента Российской Федерации, в рамках съезда Союза транспортников России сообщил, что у Министерства транспорта накопилось свыше сотни невыполненных поручений президента РФ. По его словам, на съезде было проанализировано положение дел, сложившееся в отрасли на фоне принятых мер борьбы с последствиями коронавируса. Правительство оказывает помощь транспортным организациям. Вопрос в том, как сохранить потенциал, которыми они располагают, для того чтобы в дальнейшем обеспечить спрос на объемы перевозок.

В завершении конференции, Игорь Левитин, помощник президента Российской Федерации, в рамках съезда Союза транспортников России сообщил, что у Министерства транспорта накопилось свыше сотни невыполненных поручений президента РФ. По его словам, на съезде было проанализировано положение дел, сложившееся в отрасли на фоне принятых мер борьбы с последствиями коронавируса. Правительство оказывает помощь транспортным организациям. Вопрос в том, как сохранить потенциал, которыми они располагают, для того чтобы в дальнейшем обеспечить спрос на объемы перевозок.

Отметим, что задачей съезда является выработка мер системного подхода к работе транспортного комплекса и его составных частей для дальнейшего обеспечения потребностей экономики и населения в эффективных и безопасных перевозках пассажиров и грузов во взаимосвязи всех видов транспорта. Предложения и инициативы, выработанные в ходе съезда, лягут в основу повестки правительственной комиссии и будут вынесены в отдельную резолюцию.

Российские автопроизводители просят о более масштабной поддержке программы локализации автокомпонентов, которая будет запущена с 1 января 2021 года. Как сообщил замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов в ходе «круглого стола» о мерах поддержки автопрома в комитете по экономической политике Совета Федерации в пятницу, программа уже согласована с Минфином и премьер-министром Михаилом Мишустиным. В ее рамках государство будет софинансировать через Фонд развития промышленности на грантовой основе проекты по производству компонентов для автомобилей в размере порядка 30% от общей стоимости инвестиций в каждый проект. «Будет создан экспертный совет из главных инженеров крупнейших автопроизводителей, работающих в России, а также крупнейших производителей компонентов. Технический совет будет отбирать проекты по очень простым критериям. Для того чтобы получить господдержку, производитель этих компонентов должен иметь в числе потребителей как минимум двух не аффилированных производителей, либо потребителей компонентов. Таким образом мы стимулируем агрегирование и использование совместных технических решений, чтобы сконцентрировать инвестиции, сделать их более эффективными», — рассказал Александр Морозов. Он уточнил, что гранты в рамках компонентной программы будут оформляться как «легкие займы», под которые не потребуется закладывать имущество предприятия. «Будет достаточно заключить с потребителями необходимое количество офтейк-контрактов («Показатель объема продаж продукции в денежном выражении в одной торговой точке за определенный период», — Прим. ред.) на соответствующую продукцию, и по мере выполнения соответствующих планов по реализации проекта этот «легкий заем» будет превращаться в грант и прощаться предприятию, закрываться исполнением обязательств», — уточнил Морозов. По его словам, Минпромторг готовит соответствующий проект постановления правительства, который планируется внести в правительство в декабре.

Российские автопроизводители просят о более масштабной поддержке программы локализации автокомпонентов, которая будет запущена с 1 января 2021 года. Как сообщил замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов в ходе «круглого стола» о мерах поддержки автопрома в комитете по экономической политике Совета Федерации в пятницу, программа уже согласована с Минфином и премьер-министром Михаилом Мишустиным. В ее рамках государство будет софинансировать через Фонд развития промышленности на грантовой основе проекты по производству компонентов для автомобилей в размере порядка 30% от общей стоимости инвестиций в каждый проект. «Будет создан экспертный совет из главных инженеров крупнейших автопроизводителей, работающих в России, а также крупнейших производителей компонентов. Технический совет будет отбирать проекты по очень простым критериям. Для того чтобы получить господдержку, производитель этих компонентов должен иметь в числе потребителей как минимум двух не аффилированных производителей, либо потребителей компонентов. Таким образом мы стимулируем агрегирование и использование совместных технических решений, чтобы сконцентрировать инвестиции, сделать их более эффективными», — рассказал Александр Морозов. Он уточнил, что гранты в рамках компонентной программы будут оформляться как «легкие займы», под которые не потребуется закладывать имущество предприятия. «Будет достаточно заключить с потребителями необходимое количество офтейк-контрактов («Показатель объема продаж продукции в денежном выражении в одной торговой точке за определенный период», — Прим. ред.) на соответствующую продукцию, и по мере выполнения соответствующих планов по реализации проекта этот «легкий заем» будет превращаться в грант и прощаться предприятию, закрываться исполнением обязательств», — уточнил Морозов. По его словам, Минпромторг готовит соответствующий проект постановления правительства, который планируется внести в правительство в декабре. Сергей Громак, вице-президент «АвтоВАЗ» по GR, внешним связям и взаимодействию с акционерами рассказал о спросе на автомобили и о мерах государственной поддержки российского атопрома: «В первом полугодии мы наблюдали катастрофическое падение продаж — рынок легковых автомобилей в апреле упал на 72%, а в мае на 52%. В той ситуации очень помогли спасательные действия со стороны Минпромторга — очень быстро был сформирован пакет антикризисных мер. На льготное автокредитование в текущем году было выделено 22 млрд. рублей, а в рамках опережающих госзакупок Автоваз продал 16 тысяч автомобилей». Сергей подчеркнул необходимость выделения дополнительных денежных средств на меры поддержки в 2021 году. В 2021 году в бюджет заложено всего 9 млрд. рублей на поддержку льготного автокредитования. Он также выразил уверенность в том, что существующих мер господдержки автокомпонентной отрасли недостаточно для привлечения в РФ крупных международных игроков, большинство из которых уже локализованы за рубежом. «Мера по софинансированию инвестиций через гранты была бы очень эффективной для привлечения крупных международных производителей компонентов, чтобы они локализовывались здесь. Мы просим Совет Федерации поддержать инициативу отрасли и Минпромторга, направленную на внедрение программы автокомпонентов. Просим оказать содействие в выделении большего количества средств на реализацию этой меры. Потому что, честно скажу, — несколько миллиардов в год на это недостаточно. Мы так посчитали – для локализации только электроники в автопроизводстве необходимо порядка 30 млрд рублей».

Сергей Громак, вице-президент «АвтоВАЗ» по GR, внешним связям и взаимодействию с акционерами рассказал о спросе на автомобили и о мерах государственной поддержки российского атопрома: «В первом полугодии мы наблюдали катастрофическое падение продаж — рынок легковых автомобилей в апреле упал на 72%, а в мае на 52%. В той ситуации очень помогли спасательные действия со стороны Минпромторга — очень быстро был сформирован пакет антикризисных мер. На льготное автокредитование в текущем году было выделено 22 млрд. рублей, а в рамках опережающих госзакупок Автоваз продал 16 тысяч автомобилей». Сергей подчеркнул необходимость выделения дополнительных денежных средств на меры поддержки в 2021 году. В 2021 году в бюджет заложено всего 9 млрд. рублей на поддержку льготного автокредитования. Он также выразил уверенность в том, что существующих мер господдержки автокомпонентной отрасли недостаточно для привлечения в РФ крупных международных игроков, большинство из которых уже локализованы за рубежом. «Мера по софинансированию инвестиций через гранты была бы очень эффективной для привлечения крупных международных производителей компонентов, чтобы они локализовывались здесь. Мы просим Совет Федерации поддержать инициативу отрасли и Минпромторга, направленную на внедрение программы автокомпонентов. Просим оказать содействие в выделении большего количества средств на реализацию этой меры. Потому что, честно скажу, — несколько миллиардов в год на это недостаточно. Мы так посчитали – для локализации только электроники в автопроизводстве необходимо порядка 30 млрд рублей». Елена Матвеева, вице-президент группы «ГАЗ» отметила, что к концу режима промсборки российский автопром смог удовлетворить покупательский спрос и получить разнообразие модельных рядов, но при этом утратил собственную компонентную отрасль. Она добавила, что комплексная программа развития отрасли автокомпонентов сейчас самая важная тема для отрасли из тех, что стоят на повестке: «Производители компонентов, потерявшие объемы, столь необходимые для освоения новых продуктов, свернули свое производство. В результате у нас отсутствует альтернатива иностранным производителям по критически значимым компонентам. У нас нет легкого дизельного двигателя, рулевых тормозных систем, компонентов топливной аппаратуры, трансмиссий, высококачественных изделий резинотехники, нормалей, кузовной арматуры и так далее», — пояснила Елена Матвеева.

Елена Матвеева, вице-президент группы «ГАЗ» отметила, что к концу режима промсборки российский автопром смог удовлетворить покупательский спрос и получить разнообразие модельных рядов, но при этом утратил собственную компонентную отрасль. Она добавила, что комплексная программа развития отрасли автокомпонентов сейчас самая важная тема для отрасли из тех, что стоят на повестке: «Производители компонентов, потерявшие объемы, столь необходимые для освоения новых продуктов, свернули свое производство. В результате у нас отсутствует альтернатива иностранным производителям по критически значимым компонентам. У нас нет легкого дизельного двигателя, рулевых тормозных систем, компонентов топливной аппаратуры, трансмиссий, высококачественных изделий резинотехники, нормалей, кузовной арматуры и так далее», — пояснила Елена Матвеева.

Открыл конференцию Kurt Hofmann, авиационный эксперт и редактор Air Transport World, который в своем выступлении сделал обзор активности мировых авиакомпаний и аэропортов на пути к восстановлению рынка авиаперевозок. Дальнейшее развитие эта тема получила в выступлении Aboudy Nasser, коммерческого директора London Stansted Airport. Своими взглядами и бизнес-кейсами в дальнейших дискуссиях и выступлениях поделились представители как российских, так и зарубежных аэропортов, авиакомпаний, управляющих компаний и консультантов. Речь шла об опыте работы в кризисный период, направлениях трансформации маршрутных сетей и пассажиропотоков, о потенциале развития региональных аэропортов, о цифровой трансформации аэропортового бизнеса и об отдельных перспективных решениях в области аэропортовой деятельности.

Открыл конференцию Kurt Hofmann, авиационный эксперт и редактор Air Transport World, который в своем выступлении сделал обзор активности мировых авиакомпаний и аэропортов на пути к восстановлению рынка авиаперевозок. Дальнейшее развитие эта тема получила в выступлении Aboudy Nasser, коммерческого директора London Stansted Airport. Своими взглядами и бизнес-кейсами в дальнейших дискуссиях и выступлениях поделились представители как российских, так и зарубежных аэропортов, авиакомпаний, управляющих компаний и консультантов. Речь шла об опыте работы в кризисный период, направлениях трансформации маршрутных сетей и пассажиропотоков, о потенциале развития региональных аэропортов, о цифровой трансформации аэропортового бизнеса и об отдельных перспективных решениях в области аэропортовой деятельности. В частности, Антон Голубев, директор департамента по управлению проектами компании Hikvision Russia, заявил: «Компания Hikvision с момента своего создания разрабатывает и внедряет на рынок инновационные технологии, которые повышают уровень общественной безопасности и эффективность бизнес-процессов. В последние годы мы сосредоточились на разработке комплексных решений для различных отраслей, в том числе транспортной. И уже сегодня мы можем предложить аэропортам продуманное, охватывающее все сферы решение. Аэропорт будущего в нашем понимании — это тот, в котором подавляющее большинство бизнес-процессов автоматизировано, а комфорт и безопасность пассажиров максимально независимы от влияния человеческого фактора. Мы считаем это очень важным — чтобы не только безопасность всегда была на высшем уровне, но и удобство». В качестве иллюстрации Антон предложил представить себе аэропорт, в который пассажиры проходят легко и без задержек благодаря терминалам доступа с распознаванием лиц и кодов. Одновременно с этим у пассажиров бесконтактным образом измеряется температура и проверяется наличие защитных масок, а система автоматически напоминает надеть маску, если ее сняли. В залах ожидания стоят интерактивные дисплеи, на которых пассажир может найти нужную ему информацию, и в то же время интеллектуальные камеры сами проверяют, всё ли хорошо в залах — нет ли скопления людей в каком-то месте и оставленных вещей . При этом компании, управляющие аэропортами, получают качественные аналитические данные для мониторинга и оценки эффективности текущих процессов в реальном времени. По мнению Антона Голубева, это реальность сегодняшнего дня благодаря современным технологиям Hikvision.

В частности, Антон Голубев, директор департамента по управлению проектами компании Hikvision Russia, заявил: «Компания Hikvision с момента своего создания разрабатывает и внедряет на рынок инновационные технологии, которые повышают уровень общественной безопасности и эффективность бизнес-процессов. В последние годы мы сосредоточились на разработке комплексных решений для различных отраслей, в том числе транспортной. И уже сегодня мы можем предложить аэропортам продуманное, охватывающее все сферы решение. Аэропорт будущего в нашем понимании — это тот, в котором подавляющее большинство бизнес-процессов автоматизировано, а комфорт и безопасность пассажиров максимально независимы от влияния человеческого фактора. Мы считаем это очень важным — чтобы не только безопасность всегда была на высшем уровне, но и удобство». В качестве иллюстрации Антон предложил представить себе аэропорт, в который пассажиры проходят легко и без задержек благодаря терминалам доступа с распознаванием лиц и кодов. Одновременно с этим у пассажиров бесконтактным образом измеряется температура и проверяется наличие защитных масок, а система автоматически напоминает надеть маску, если ее сняли. В залах ожидания стоят интерактивные дисплеи, на которых пассажир может найти нужную ему информацию, и в то же время интеллектуальные камеры сами проверяют, всё ли хорошо в залах — нет ли скопления людей в каком-то месте и оставленных вещей . При этом компании, управляющие аэропортами, получают качественные аналитические данные для мониторинга и оценки эффективности текущих процессов в реальном времени. По мнению Антона Голубева, это реальность сегодняшнего дня благодаря современным технологиям Hikvision. На фоне многих слов о воздействии кризиса, вызванного пандемией, определенную долю оптимизма внесла дискуссия «Региональные аэропорты: нераскрытый потенциал», которую модерировал Сергей Колтович, член совета директоров Международного аэропорта Магнитогорск и аэропорта «Элиста». Участники дискуссии, а именно: Михаил Полиенко, заместитель директора по авиационной коммерции «Базэл Аэро», Ростислав Петров, начальник отдела по управлению продажами «РусЛайн» и Виктор Титарёв, директор «Рэдиум Аэро», поделились примерами успешного развития бизнеса региональных аэропортов в этот непростой период и сообща определили основные факторы, которые способствуют их развитию. Их оптимизм поддержала и аудитория конференции: в ходе интерактивного опроса почти половина участников поддержала тезис о том, что за 10 лет вполне реально нарастить пассажиропоток регионального аэропорта в 10 раз.

На фоне многих слов о воздействии кризиса, вызванного пандемией, определенную долю оптимизма внесла дискуссия «Региональные аэропорты: нераскрытый потенциал», которую модерировал Сергей Колтович, член совета директоров Международного аэропорта Магнитогорск и аэропорта «Элиста». Участники дискуссии, а именно: Михаил Полиенко, заместитель директора по авиационной коммерции «Базэл Аэро», Ростислав Петров, начальник отдела по управлению продажами «РусЛайн» и Виктор Титарёв, директор «Рэдиум Аэро», поделились примерами успешного развития бизнеса региональных аэропортов в этот непростой период и сообща определили основные факторы, которые способствуют их развитию. Их оптимизм поддержала и аудитория конференции: в ходе интерактивного опроса почти половина участников поддержала тезис о том, что за 10 лет вполне реально нарастить пассажиропоток регионального аэропорта в 10 раз.

Василий Власов, депутат Государственной Думы РФ, уже давно выступает с инициативой о снижении возраста получения водительского удостоверения: «Во многих регионах, когда я встречался со студентами 1-2 курса, много вопросов было по поводу введения в России так называемых «юношеских водительских прав», то есть, чтобы с 16 лет молодежь имела право сдать экзамен в ГАИ и получить удостоверение. Во многих странах такой формат действует: в Европе, во многих штатах США и даже в Советском Союзе был такой опыт. Конечно, требования могут быть разными, например, человек может управлять транспортным средством с 16 лет, если у него есть водительское удостоверение и рядом находится пассажир, у которого также имеется водительское удостоверение и значительный стаж вождения. Одно дело крупные города — Москва, Санкт-Петербурга, Новосибирск, Владивосток, но эта инициатива касается больше молодежи, которая проживает в сельской местности. На сегодняшний день, во многих селах удобного и комфортного общественного транспорта нет. По примеру Европы и США возможно ввести в Российской Федерации понятие юношеские права. И с одной стороны молодежь будет набирать определенный опыт вождения и в 18 лет, когда они смогут управлять транспортным средством без присутствия сопровождающего, у них уже будет достаточный опыт вождения». По словам депутата, большая часть юношей и девушек в маленьких городах и поселках в возрасте 16-17 лет уже работали бы и были бы более мобильны, но у них такой возможности нет, потому что «автобус ходит раз в день».

Василий Власов, депутат Государственной Думы РФ, уже давно выступает с инициативой о снижении возраста получения водительского удостоверения: «Во многих регионах, когда я встречался со студентами 1-2 курса, много вопросов было по поводу введения в России так называемых «юношеских водительских прав», то есть, чтобы с 16 лет молодежь имела право сдать экзамен в ГАИ и получить удостоверение. Во многих странах такой формат действует: в Европе, во многих штатах США и даже в Советском Союзе был такой опыт. Конечно, требования могут быть разными, например, человек может управлять транспортным средством с 16 лет, если у него есть водительское удостоверение и рядом находится пассажир, у которого также имеется водительское удостоверение и значительный стаж вождения. Одно дело крупные города — Москва, Санкт-Петербурга, Новосибирск, Владивосток, но эта инициатива касается больше молодежи, которая проживает в сельской местности. На сегодняшний день, во многих селах удобного и комфортного общественного транспорта нет. По примеру Европы и США возможно ввести в Российской Федерации понятие юношеские права. И с одной стороны молодежь будет набирать определенный опыт вождения и в 18 лет, когда они смогут управлять транспортным средством без присутствия сопровождающего, у них уже будет достаточный опыт вождения». По словам депутата, большая часть юношей и девушек в маленьких городах и поселках в возрасте 16-17 лет уже работали бы и были бы более мобильны, но у них такой возможности нет, потому что «автобус ходит раз в день». Многие общественные деятели поддерживают инициативу, выражая уверенность, что такая схема лишь узаконит уже действующие порядки — в ряде регионов молодые люди и так садятся за руль раньше 18 лет и ездят без прав, нарушая закон. Однако сомнения в целесообразности таких мер из-за высокой аварийности молодых водителей высказали в Российском союзе страховщиков.Обязательная автомобильная страховка для 16-летних водителей в случае их допуска к автомобилю станет серьезным финансовым препятствием к вождению. В этом уверен исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. По его словам, если предложение будет принято, ОСАГО для таких водителей будут считать по максимальным тарифам. «Статистика, которая есть у страховых компаний показывает, что с уменьшением стажа и возраста кривая частотности страховых случаев существенно растет. Даже те коэффициенты для молодых водителей, которые есть сейчас, не спасают от такой частотности аварийности. А так как впереди нас ждет дальнейшая либерализация тарифов, нужно четко понимать разницу между опытным и молодым водителем. Показатели по самым молодым водителям и самым опытным водителям отличаются в десять раз», — объяснил страховой эксперт.

Многие общественные деятели поддерживают инициативу, выражая уверенность, что такая схема лишь узаконит уже действующие порядки — в ряде регионов молодые люди и так садятся за руль раньше 18 лет и ездят без прав, нарушая закон. Однако сомнения в целесообразности таких мер из-за высокой аварийности молодых водителей высказали в Российском союзе страховщиков.Обязательная автомобильная страховка для 16-летних водителей в случае их допуска к автомобилю станет серьезным финансовым препятствием к вождению. В этом уверен исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. По его словам, если предложение будет принято, ОСАГО для таких водителей будут считать по максимальным тарифам. «Статистика, которая есть у страховых компаний показывает, что с уменьшением стажа и возраста кривая частотности страховых случаев существенно растет. Даже те коэффициенты для молодых водителей, которые есть сейчас, не спасают от такой частотности аварийности. А так как впереди нас ждет дальнейшая либерализация тарифов, нужно четко понимать разницу между опытным и молодым водителем. Показатели по самым молодым водителям и самым опытным водителям отличаются в десять раз», — объяснил страховой эксперт.

Пресс-служба ГК «АвтоСпецЦентр» дала несколько советов о том, как следует прогревать двигатель автомобиля: «Оптимальным температурным режимом прогрева двигателя считается диапазон от 700 до 900 С, возможно также повышение температуры до 970, но не выше. Если бензиновый или дизельный двигатель не прогревается до минимальной отметки диапазона, увеличивается износ агрегата, растет расход топлива и выхлопные газы становятся токсичными. Причинами того, что двигатель перестал прогреваться, могут быть нарушения в работе термостата, несвоевременная смена антифриза или тосола, смешивание охлаждающих жидкостей между собой. Первым признаком недостаточного прогрева двигателя, который автомобилист может заметить самостоятельно, — плохая работа обогрева. Также о неисправности говорит недостаточный разгон автомобиля, неровная работа мотора и появление вибраций в салоне. В теории прогрев двигателя современных автомобилей должен не занимать более 5 минут. Даже в ПДД прописан пункт 17,2, запрещающий находиться в жилых зонах автомобилям с запущенным двигателем дольше указанного времени. На самом деле, пяти минут вполне достаточно, чтобы перед началом движения дать насосу возможность прогнать отстоявшееся масло по узким каналам системы смазки и еще пару минут подождать пока выровняются температуры металлов в камерах сгорания. При эксплуатации современных автомобилей возможен и быстрый старт: пуск и прогрев ДВС на холостых оборотах в течении 0,5 — 2 минут и начало медленного движения на средних оборотах (2000-2500 об/мин)».

Пресс-служба ГК «АвтоСпецЦентр» дала несколько советов о том, как следует прогревать двигатель автомобиля: «Оптимальным температурным режимом прогрева двигателя считается диапазон от 700 до 900 С, возможно также повышение температуры до 970, но не выше. Если бензиновый или дизельный двигатель не прогревается до минимальной отметки диапазона, увеличивается износ агрегата, растет расход топлива и выхлопные газы становятся токсичными. Причинами того, что двигатель перестал прогреваться, могут быть нарушения в работе термостата, несвоевременная смена антифриза или тосола, смешивание охлаждающих жидкостей между собой. Первым признаком недостаточного прогрева двигателя, который автомобилист может заметить самостоятельно, — плохая работа обогрева. Также о неисправности говорит недостаточный разгон автомобиля, неровная работа мотора и появление вибраций в салоне. В теории прогрев двигателя современных автомобилей должен не занимать более 5 минут. Даже в ПДД прописан пункт 17,2, запрещающий находиться в жилых зонах автомобилям с запущенным двигателем дольше указанного времени. На самом деле, пяти минут вполне достаточно, чтобы перед началом движения дать насосу возможность прогнать отстоявшееся масло по узким каналам системы смазки и еще пару минут подождать пока выровняются температуры металлов в камерах сгорания. При эксплуатации современных автомобилей возможен и быстрый старт: пуск и прогрев ДВС на холостых оборотах в течении 0,5 — 2 минут и начало медленного движения на средних оборотах (2000-2500 об/мин)». Технический директор сервисного центра «Автоглобус» Андрей Конев уверен, что даже при умеренных морозах специальный прогрев двигателю не требуется: «До наступления морозов в минус 12–15 градусов прогревать вообще ничего не нужно. Современные масла позволяют любому двигателю работать бесперебойно и с сохранением ресурса даже в небольшой холод. Однако более сильные морозы накладывают определенные ограничения на запуск турбомоторов. Если мы говорим о сильных морозах, то бензиновый атмосферный мотор опять же можно не прогревать. Никаких проблем с этим нет. Если говорить о бензиновом двигателе с турбиной, то для того, чтобы турбина нагрелась, а система смазки полноценно заработала, можно прогреть мотор около одной минуты. Этого достаточно», — добавил эксперт.

Технический директор сервисного центра «Автоглобус» Андрей Конев уверен, что даже при умеренных морозах специальный прогрев двигателю не требуется: «До наступления морозов в минус 12–15 градусов прогревать вообще ничего не нужно. Современные масла позволяют любому двигателю работать бесперебойно и с сохранением ресурса даже в небольшой холод. Однако более сильные морозы накладывают определенные ограничения на запуск турбомоторов. Если мы говорим о сильных морозах, то бензиновый атмосферный мотор опять же можно не прогревать. Никаких проблем с этим нет. Если говорить о бензиновом двигателе с турбиной, то для того, чтобы турбина нагрелась, а система смазки полноценно заработала, можно прогреть мотор около одной минуты. Этого достаточно», — добавил эксперт.

Заместитель директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Илья Белавинцев сообщил актуальный прогноз: «Текущая ситуация с коронавирусной инфекцией послужила серьезным вызовом для отрасли и для тех инструментов, которые применяются при определении государственной политики. За короткий период было разработано достаточное количество новых механизмов поддержки отрасли и сейчас уже есть возможность оценить их эффективность. По отчетности за полугодие: падение по всем видам перевозок составило порядка 53%, по внутренним перевозкам — 26%. Отрадно отметить, что с августа по внутренним перевозкам был отмечен небольшой стабильный рост. Благодаря тем мерам, которые сейчас реализуются, мы отыгрываем потерянные позиции. По итогам 6 месяцев финансовый результат по деятельности авиакомпаний составил отрицательный результат. В прошлом году этот показатель так же был отрицательным, но это традиционно для сферы авиаперевозок. В рамках решения Президента был принят комплекс мер практически прямой поддержки авиакомпаний и аэропортов. Те меры которые оказывались в виде прямой поддержки составили около 40 млрд. рублей, что адекватно для суммы, которая была потеряна в первом полугодии потеряна в связи с падением объемов перевозок. Минтрансом РФ запрошены дополнительные средства на 2020 год. Причем не только на 1242, но и на 215 постановление. Если говорить о конкретных цифрах, то на 1242 запрошена недостающая сумма в размере 2 млрд рублей на 2020 год, в отношении 215 постановления — в размере 1,3 млрд рублей. Данные средства позволят выполнить все обязательства перед авиакомпаниями, которые в настоящее время имеются: за выполненные полеты и за выполняемые в настоящее время».

Заместитель директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Илья Белавинцев сообщил актуальный прогноз: «Текущая ситуация с коронавирусной инфекцией послужила серьезным вызовом для отрасли и для тех инструментов, которые применяются при определении государственной политики. За короткий период было разработано достаточное количество новых механизмов поддержки отрасли и сейчас уже есть возможность оценить их эффективность. По отчетности за полугодие: падение по всем видам перевозок составило порядка 53%, по внутренним перевозкам — 26%. Отрадно отметить, что с августа по внутренним перевозкам был отмечен небольшой стабильный рост. Благодаря тем мерам, которые сейчас реализуются, мы отыгрываем потерянные позиции. По итогам 6 месяцев финансовый результат по деятельности авиакомпаний составил отрицательный результат. В прошлом году этот показатель так же был отрицательным, но это традиционно для сферы авиаперевозок. В рамках решения Президента был принят комплекс мер практически прямой поддержки авиакомпаний и аэропортов. Те меры которые оказывались в виде прямой поддержки составили около 40 млрд. рублей, что адекватно для суммы, которая была потеряна в первом полугодии потеряна в связи с падением объемов перевозок. Минтрансом РФ запрошены дополнительные средства на 2020 год. Причем не только на 1242, но и на 215 постановление. Если говорить о конкретных цифрах, то на 1242 запрошена недостающая сумма в размере 2 млрд рублей на 2020 год, в отношении 215 постановления — в размере 1,3 млрд рублей. Данные средства позволят выполнить все обязательства перед авиакомпаниями, которые в настоящее время имеются: за выполненные полеты и за выполняемые в настоящее время».

Ольга Федоткина, исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики рассказала, каких мер не хватает в России для комплексного стимулирования развития рынка транспортных средств, работающих на альтернативных видах топлива: «Мы видим, что бизнес на текущий момент смотрит в сторону экологичного транспорта. Это актуально с точки зрения оптимизации затрат и улучшения экологии — многие компании ориентированы на экологизацию, но любые меры стимулирования транспортно-логистической отрасли должны способствовать повышению эффективности в работе самого бизнеса. Речь должна идти о целом ряде мер, о комплексной программе, которая реализуется в определенные сроки. Сейчас есть 3 основных барьера, которые не позволяют бизнесу, в первую очередь перевозчикам, перейти на альтернативные виды топлива. Прежде всего, массовый переход на технику, работающую на СПГ и КПГ, не происходит ввиду отсутствия должной инфраструктуры. Второе, финансовые затраты на закупку транспортных средств исчисляются миллионами рублей и эта закупка должна субсидироваться. Нельзя выделять субсидии на покупку только транспортных средств компании КАМАЗ, необходимо предлагать альтернативы. Третье, есть огромная проблема с обслуживанием автотранспорта на альтернативных видах топлива — нет должного количества станций технического обслуживания, нет достаточного количества технических специалистов обслуживающих технику на КПГ и СПГ. Есть несколько плохих примеров за последние несколько месяцев: 3 возгорания такой техники вместе с грузом. Все эти барьеры в комплексе не позволяют бизнесу смотреть в сторону экологичного транспорта. К вопросу о программе субсидирования с повышающимся коэффициентом — она распространяется только на физических лиц или на юридических лиц малого и среднего предпринимательства. Я считаю, что для полноценного развития этой программы, ее необходимо распределить на перевозчиков — дать возможность участвовать в программе по ОКВЭД «деятельность, связанная с перевозчиками». Только такая мера поможет комплексно и полноценно развить эту программу».

Ольга Федоткина, исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики рассказала, каких мер не хватает в России для комплексного стимулирования развития рынка транспортных средств, работающих на альтернативных видах топлива: «Мы видим, что бизнес на текущий момент смотрит в сторону экологичного транспорта. Это актуально с точки зрения оптимизации затрат и улучшения экологии — многие компании ориентированы на экологизацию, но любые меры стимулирования транспортно-логистической отрасли должны способствовать повышению эффективности в работе самого бизнеса. Речь должна идти о целом ряде мер, о комплексной программе, которая реализуется в определенные сроки. Сейчас есть 3 основных барьера, которые не позволяют бизнесу, в первую очередь перевозчикам, перейти на альтернативные виды топлива. Прежде всего, массовый переход на технику, работающую на СПГ и КПГ, не происходит ввиду отсутствия должной инфраструктуры. Второе, финансовые затраты на закупку транспортных средств исчисляются миллионами рублей и эта закупка должна субсидироваться. Нельзя выделять субсидии на покупку только транспортных средств компании КАМАЗ, необходимо предлагать альтернативы. Третье, есть огромная проблема с обслуживанием автотранспорта на альтернативных видах топлива — нет должного количества станций технического обслуживания, нет достаточного количества технических специалистов обслуживающих технику на КПГ и СПГ. Есть несколько плохих примеров за последние несколько месяцев: 3 возгорания такой техники вместе с грузом. Все эти барьеры в комплексе не позволяют бизнесу смотреть в сторону экологичного транспорта. К вопросу о программе субсидирования с повышающимся коэффициентом — она распространяется только на физических лиц или на юридических лиц малого и среднего предпринимательства. Я считаю, что для полноценного развития этой программы, ее необходимо распределить на перевозчиков — дать возможность участвовать в программе по ОКВЭД «деятельность, связанная с перевозчиками». Только такая мера поможет комплексно и полноценно развить эту программу».  Александр Кушнирев, консультант отдела грузового автомобильного транспорта департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта РФ считает важным, чтобы программа субсидированной покупки автотранспорта, использующего альтернативные виды топлива, распространялась на крупных перевозчиков: «У крупных перевозчиков более новый автомобильный парк, соответственно, эти субсидии будут дольше работать. Сегодня субсидирование покупки транспортных средств распространяется только на российского производителя, а в соответствии с 719 постановлением, которым утверждены нормы локализации, под них попадают только КАМАЗ и Урал. Большинство крупных перевозчиков не готовы покупать отечественную технику. Это объясняется тем, что начиная с 2015 года Евросоюз активно переходит на Евро-6 и ежегодно количество выдаваемых разрешений по классам ниже Евро-6 снижается. Наши перевозчики с каждым имеют все меньше возможностей получить эти разрешения. Надо подумать над тем, чтобы расширить перечень производителей, которые могут участвовать в программе по субсидированной покупки автотранспорта. Если российские перевозчики имели бы возможность покупать подвижной состав иностранного производства, пользуясь государственной программой, было бы замечательно, потому что из года в год перевозчики теряют конкурентное преимущество».

Александр Кушнирев, консультант отдела грузового автомобильного транспорта департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта РФ считает важным, чтобы программа субсидированной покупки автотранспорта, использующего альтернативные виды топлива, распространялась на крупных перевозчиков: «У крупных перевозчиков более новый автомобильный парк, соответственно, эти субсидии будут дольше работать. Сегодня субсидирование покупки транспортных средств распространяется только на российского производителя, а в соответствии с 719 постановлением, которым утверждены нормы локализации, под них попадают только КАМАЗ и Урал. Большинство крупных перевозчиков не готовы покупать отечественную технику. Это объясняется тем, что начиная с 2015 года Евросоюз активно переходит на Евро-6 и ежегодно количество выдаваемых разрешений по классам ниже Евро-6 снижается. Наши перевозчики с каждым имеют все меньше возможностей получить эти разрешения. Надо подумать над тем, чтобы расширить перечень производителей, которые могут участвовать в программе по субсидированной покупки автотранспорта. Если российские перевозчики имели бы возможность покупать подвижной состав иностранного производства, пользуясь государственной программой, было бы замечательно, потому что из года в год перевозчики теряют конкурентное преимущество».

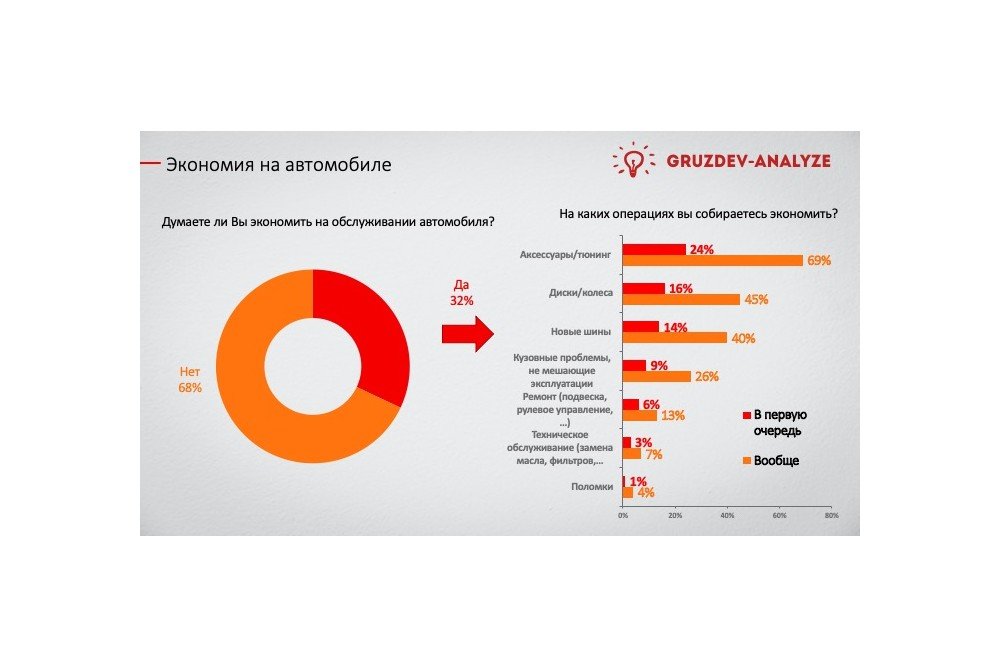

«Если пересчитать от общего числа, то на техническом обслуживании собирается экономить лишь 2% водителей, — отмечает Александр Груздев, директор компании Gruzdev Analyze, — а ведь именно эти работы и приносят наибольший доход автосервисным станциям. Хуже дела обстоят у компаний с узкой специализацией, например, продажа аксессуаров или товаров для автомобильного тюнинга. Многие из них, возможно, и не смогут оправиться от спада спроса, который наблюдался в период карантина».

«Если пересчитать от общего числа, то на техническом обслуживании собирается экономить лишь 2% водителей, — отмечает Александр Груздев, директор компании Gruzdev Analyze, — а ведь именно эти работы и приносят наибольший доход автосервисным станциям. Хуже дела обстоят у компаний с узкой специализацией, например, продажа аксессуаров или товаров для автомобильного тюнинга. Многие из них, возможно, и не смогут оправиться от спада спроса, который наблюдался в период карантина».

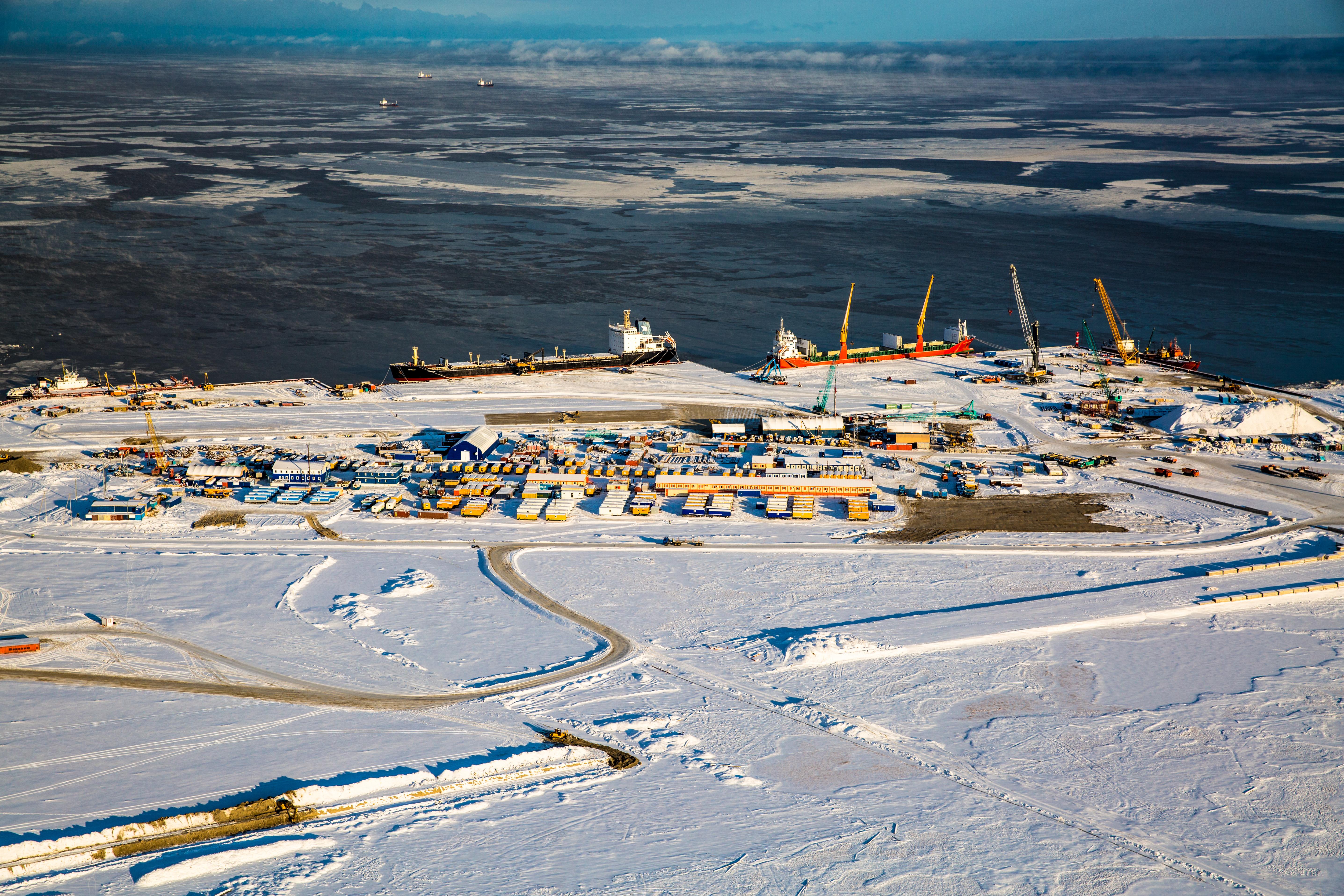

2 ноября Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал перечень поручений по итогам рабочей поездки в Мурманскую область. Соответствующий документ опубликован на

2 ноября Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал перечень поручений по итогам рабочей поездки в Мурманскую область. Соответствующий документ опубликован на

Харлов Владимир Галактионович, вице-президент ассоциации Северного морского пути, член Совета по Арктике и Антарктике при СФ ФС РФ рассказал об основных путях развития государственной политики в Арктике: «Северный морской путь — это исторически сложившаяся транспортная коммуникация, которая включает в себя порты, портопункты, судоходные пути Баренцева, Белого и Печорского морей, трассы Северного морского пути и Берингова моря. Основным фактором развития арктической зоны РФ является ориентированность нашей экономики на добычу природных ресурсов и вывоз этой продукции в промышленно-развитые регионы и на экспорт. О преимуществах северного-морского пути известно многое — всем известно, что это самый короткий путь из юго-восточной Азии в Европу, заметно сокращаются затраты и экологическая нагрузка на природу, но о трудностях освоения северно-морского пути мало кто говорит. Северный морской путь сложен для судоходства, так как имеет множество проливов — капитаны всегда называют его большой русской рулеткой, потому что пройти по трассе СМП непросто. Еще одной трудностью в освоении является не до конца проясненные границы экономической зоны РФ — по моему мнению, это основной аспект». Владимир Галактионович скептически отнесся к показателю увеличения объёма перевозок экспортных и транзитных грузов по Северному морскому пути, которая будет представлена в новой стратегии.

Харлов Владимир Галактионович, вице-президент ассоциации Северного морского пути, член Совета по Арктике и Антарктике при СФ ФС РФ рассказал об основных путях развития государственной политики в Арктике: «Северный морской путь — это исторически сложившаяся транспортная коммуникация, которая включает в себя порты, портопункты, судоходные пути Баренцева, Белого и Печорского морей, трассы Северного морского пути и Берингова моря. Основным фактором развития арктической зоны РФ является ориентированность нашей экономики на добычу природных ресурсов и вывоз этой продукции в промышленно-развитые регионы и на экспорт. О преимуществах северного-морского пути известно многое — всем известно, что это самый короткий путь из юго-восточной Азии в Европу, заметно сокращаются затраты и экологическая нагрузка на природу, но о трудностях освоения северно-морского пути мало кто говорит. Северный морской путь сложен для судоходства, так как имеет множество проливов — капитаны всегда называют его большой русской рулеткой, потому что пройти по трассе СМП непросто. Еще одной трудностью в освоении является не до конца проясненные границы экономической зоны РФ — по моему мнению, это основной аспект». Владимир Галактионович скептически отнесся к показателю увеличения объёма перевозок экспортных и транзитных грузов по Северному морскому пути, которая будет представлена в новой стратегии.

Вадим Нуждин, Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области считает, что в целом в Самарской области неплохая тенденция выполнения показателей национального проекта: «Мы видим, что и управление ГИБДД по Самарской области, и Министерство транспорта, и подразделения муниципальных образований, понимают, что мы работаем в конструктивном ключе. Ситуация по городу Самара становится лучше и прямой контакт с городскими департаментами дает результаты, но есть и проблемы, которые необходимо выявлять. К сожалению, в рамках проведения акции «Дорога в школу», вскрываются случаи когда граждане обращаются за помощью к органам власти и не находят должной реакции. Нельзя требовать исполнения и дисциплины от водителей, если на особо опасных участках, связанных с передвижением детей в школу, присутствуют нарушения, связанные с тем, что отсутствуют пешеходные переходы, не вырублены деревья, которые загораживают знаки, нет тротуара. В целом, граждане стали щепетильны и трепетно относятся к исполнению своих прав. Подобные акции как «Дорога в школу» говорят о том, что симбиоз между чиновниками, сотрудниками ГИБДД и общественниками обязательно даст положительный результат, потому что все заинтересованы в этом. А социальная кампания «Однозначно» на данный момент уже реализуется в 15 субъектах РФ. Каждый регион самостоятельно принимает решение о ее запуске на своей территории. В течение месяца аудио- и видеоматериалы кампании будут активно использоваться для информирования населения Самарской области о правилах безопасного поведения на дороге. Для водителей, пешеходов, школьников и студентов проведут образовательные мероприятия. Итоги кампании подведут 6 декабря».

Вадим Нуждин, Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области считает, что в целом в Самарской области неплохая тенденция выполнения показателей национального проекта: «Мы видим, что и управление ГИБДД по Самарской области, и Министерство транспорта, и подразделения муниципальных образований, понимают, что мы работаем в конструктивном ключе. Ситуация по городу Самара становится лучше и прямой контакт с городскими департаментами дает результаты, но есть и проблемы, которые необходимо выявлять. К сожалению, в рамках проведения акции «Дорога в школу», вскрываются случаи когда граждане обращаются за помощью к органам власти и не находят должной реакции. Нельзя требовать исполнения и дисциплины от водителей, если на особо опасных участках, связанных с передвижением детей в школу, присутствуют нарушения, связанные с тем, что отсутствуют пешеходные переходы, не вырублены деревья, которые загораживают знаки, нет тротуара. В целом, граждане стали щепетильны и трепетно относятся к исполнению своих прав. Подобные акции как «Дорога в школу» говорят о том, что симбиоз между чиновниками, сотрудниками ГИБДД и общественниками обязательно даст положительный результат, потому что все заинтересованы в этом. А социальная кампания «Однозначно» на данный момент уже реализуется в 15 субъектах РФ. Каждый регион самостоятельно принимает решение о ее запуске на своей территории. В течение месяца аудио- и видеоматериалы кампании будут активно использоваться для информирования населения Самарской области о правилах безопасного поведения на дороге. Для водителей, пешеходов, школьников и студентов проведут образовательные мероприятия. Итоги кампании подведут 6 декабря».