19 апреля 2021 года в Общественной палате Российской Федерации прошел круглый стол на тему внесения поправок к правилам дорожного движения, регулирующим всевозможные новые транспортные средства. Модератором дискуссии выступил Александр Холодов – заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ. На круглом столе были представлены изменения, которые вносятся в правила дорожного движения РФ, точнее, проект таких изменений, подготовленный Общественной палатой (ОП). Проект изменений, касающийся использования так называемых средств индивидуальной мобильности, существенно отличался от предложенного в прошлом году Министерством транспорта и Министерством внутренних дел проекта таких изменений. Подход общественников сильно отличается от правительственного. Главная отличительная особенность представленного проекта состоит в том, что средство индивидуальной мобильности является транспортным средством. Причем, к транспортным средствам отнесли и самокаты, и гироскутеры, и сигвеи и даже роликовые коньки.

Как отметил Александр Холодов в ходе обсуждения, задача сейчас — устранить те разночтения между ПДД и сложившейся практикой, которые наблюдаются уже сейчас. «Уже сейчас за пьяную езду на электросамокате наказывают, хотя такие случаи пока редки. В 2020 году водитель, передвигавшийся в нетрезвом виде на электросамокате, был задержан, а после освидетельствования оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительского удостоверения», — подчеркнул Александр. По словам общественника, простое правило «любой мотор — это ответственность, водительские права и трезвая езда» вполне соответствует общественным интересам: убрать с дорог и тротуаров нетрезвых людей на электроскутерах и других средствах передвижения, которые могут стать причиной ДТП. Помимо этой нормы планируется еще ряд новшеств. Так, подросткам, которым сейчас с 14 лет можно передвигаться по дорогам на велосипедах, но административная ответственность которых наступает только с 16 лет, предлагается поднять планку возраста передвижения по дорогам до 16 лет. Также в соответствии с предложенными поправками, все средства передвижения, допущенные на дороги общего пользования, — в том числе велосипеды и все виды средств индивидуальной мобильности— должны быть оснащены тормозами, световыми приборами и звуковым сигналом.

Как отметил Александр Холодов в ходе обсуждения, задача сейчас — устранить те разночтения между ПДД и сложившейся практикой, которые наблюдаются уже сейчас. «Уже сейчас за пьяную езду на электросамокате наказывают, хотя такие случаи пока редки. В 2020 году водитель, передвигавшийся в нетрезвом виде на электросамокате, был задержан, а после освидетельствования оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительского удостоверения», — подчеркнул Александр. По словам общественника, простое правило «любой мотор — это ответственность, водительские права и трезвая езда» вполне соответствует общественным интересам: убрать с дорог и тротуаров нетрезвых людей на электроскутерах и других средствах передвижения, которые могут стать причиной ДТП. Помимо этой нормы планируется еще ряд новшеств. Так, подросткам, которым сейчас с 14 лет можно передвигаться по дорогам на велосипедах, но административная ответственность которых наступает только с 16 лет, предлагается поднять планку возраста передвижения по дорогам до 16 лет. Также в соответствии с предложенными поправками, все средства передвижения, допущенные на дороги общего пользования, — в том числе велосипеды и все виды средств индивидуальной мобильности— должны быть оснащены тормозами, световыми приборами и звуковым сигналом.

Михаил Якимов, профессор МАДИ, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, также присутствовал при обсуждении новых поправок: «В отличие от проекта, предложенного Министерством транспорта, проект изменений Общественной палаты не предполагает формулирования нового способа передвижения, а предлагает классифицировать средства индивидуальной мобильности по тем типам транспорта, которые уже предложены в правилах дорожного движения. В этой части, понятие велосипед должно претерпеть изменение. Велосипедом будет называться транспортное средство, которое приводится в движение мускульной энергией человека. Электровелосипеды будут относиться к мопедам, а моноколеса и гироскутеры – нет. Под понятие мопед подходят механические транспортные средства, оснащенные двигателями, за исключением средств индивидуальной мобильности с гироскопической стабилизацией. Это нововведение было сделано вследствие того, что не всегда двигатель, использующийся в средствах индивидуальной мобильности с гироскпоческой стабилизацией, обеспечивает движение транспортного средства. Большая часть мощности двигателя затрачивается именно на гироскопическую стабилизацию. Основное нововведение в случае принятия таких поправок в ПДД касается управления транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. В случае принятия таких поправок, даже передвигаясь на роликовых коньках, самокатах и аналогичных транспортных средствах, человек должен находиться в трезвом состоянии, в противном случае он может лишиться права управления транспортными средствами всех категорий в соответствии с правилами дорожного движения».

Михаил Якимов, профессор МАДИ, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, также присутствовал при обсуждении новых поправок: «В отличие от проекта, предложенного Министерством транспорта, проект изменений Общественной палаты не предполагает формулирования нового способа передвижения, а предлагает классифицировать средства индивидуальной мобильности по тем типам транспорта, которые уже предложены в правилах дорожного движения. В этой части, понятие велосипед должно претерпеть изменение. Велосипедом будет называться транспортное средство, которое приводится в движение мускульной энергией человека. Электровелосипеды будут относиться к мопедам, а моноколеса и гироскутеры – нет. Под понятие мопед подходят механические транспортные средства, оснащенные двигателями, за исключением средств индивидуальной мобильности с гироскопической стабилизацией. Это нововведение было сделано вследствие того, что не всегда двигатель, использующийся в средствах индивидуальной мобильности с гироскпоческой стабилизацией, обеспечивает движение транспортного средства. Большая часть мощности двигателя затрачивается именно на гироскопическую стабилизацию. Основное нововведение в случае принятия таких поправок в ПДД касается управления транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. В случае принятия таких поправок, даже передвигаясь на роликовых коньках, самокатах и аналогичных транспортных средствах, человек должен находиться в трезвом состоянии, в противном случае он может лишиться права управления транспортными средствами всех категорий в соответствии с правилами дорожного движения».

Как фиксировать нарушения пользователей средств индивидуальной мобильности, задерживать их и наказывать в случае принятия поправок — остается под большим вопросом. Тогда понадобятся либо обязательные номерные знаки в обычном или электронном виде на средствах индивидуальной мобильности , либо пешее патрулирование общественных мест сотрудниками. И то, и другое — достаточно сложный процесс, который вряд ли может быть решен в ближайшие год-два.

Отметим, что за 2020 год с участием средств индивидуальной мобильности произошло 331 транспортное происшествие, в котором погибло 6 человек. Напомним, в текущей редакции ПДД пользователи индивидуальных колесных средств передвижения на электротяге (электросамокаты, моноколеса, сегвеи, гироскутеры и т. п.) не выделены в отдельную категорию участников дорожного движения. Поскольку сейчас к пешеходам приравниваются лица, использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства, то пока де-юре к ним относятся и лица, применяющие и индивидуальные колесные средства передвижения. Следовательно, и требования к последним предъявляются как к пешеходам. Многие эксперты сходятся во мнении, что порядок передвижения средств индивидуальной мобильности требует скорейшего законодательного закрепления, поскольку правовая неопределенность в этом вопросе порождает ряд негативных последствий.

Читайте далее:

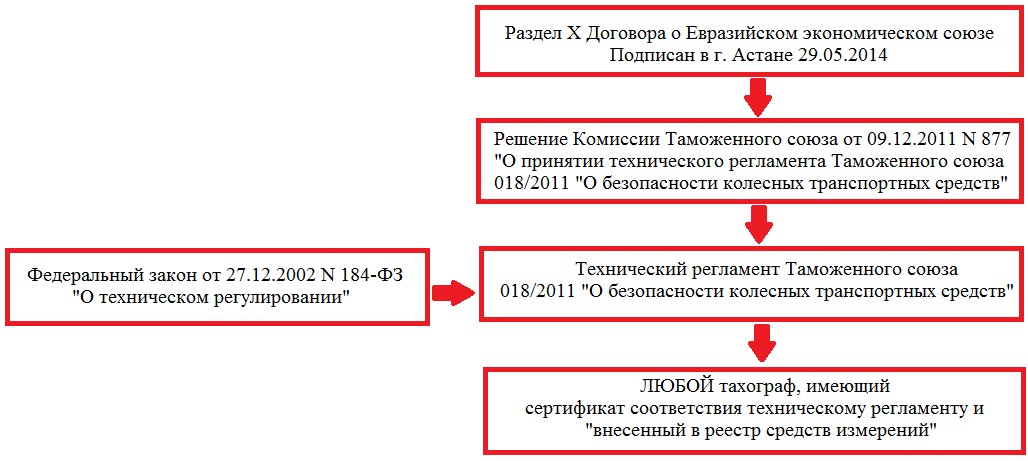

Тарас Коваль, Президент Ассоциации Транспортных Экспертов и Специалистов, подробно рассказал о новых требованиях к тахографам: «1 марта 2021 года на Youtube канале

Тарас Коваль, Президент Ассоциации Транспортных Экспертов и Специалистов, подробно рассказал о новых требованиях к тахографам: «1 марта 2021 года на Youtube канале

Михаил Якимов, профессор МАДИ, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, член Общественного Совета при Ространснадзоре, также разделяет мнение Ассоциации Транспортных Экспертов и Специалистов: «Почему позиция господина Сухомлинова не соответствует действительности? Всё очень просто: 247-ФЗ говорит о техническом регулировании только в сфере правоотношений, которые связаны исключительно с производством «продукции». В других сферах регулирования, не связанных с производством продукции, 247-ФЗ определяет, что обязательные требования устанавливаются в Федеральных законах. Поэтому, в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, обязательные требования устанавливаются Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» и эти требования устанавливаются в различных сферах правоотношений, поэтому они не могут противоречить друг другу. Они только дополняют друг друга и все вместе являются обязательными».

Михаил Якимов, профессор МАДИ, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, член Общественного Совета при Ространснадзоре, также разделяет мнение Ассоциации Транспортных Экспертов и Специалистов: «Почему позиция господина Сухомлинова не соответствует действительности? Всё очень просто: 247-ФЗ говорит о техническом регулировании только в сфере правоотношений, которые связаны исключительно с производством «продукции». В других сферах регулирования, не связанных с производством продукции, 247-ФЗ определяет, что обязательные требования устанавливаются в Федеральных законах. Поэтому, в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, обязательные требования устанавливаются Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» и эти требования устанавливаются в различных сферах правоотношений, поэтому они не могут противоречить друг другу. Они только дополняют друг друга и все вместе являются обязательными».

Заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Росавиация Олег Георгиевич Сторчевой рассказал о показателях малой авиации и новых правовых актах, принимаемых с целью развития отрасли: «Безопасность полетов была и остается одной из приоритетных деятельностей Росавиации и ее территориальных органов. При этом, основными проблемным вопросом остается вопрос обеспечения безопасности полетов воздушных судов, используемых в целях авиации общего назначения. Следует отметить, что деятельность эксплуатанты авиации общего назначения регулируется федеральными авиационными правилами. В то же время, требования правил не распространяются на физических и юридических лиц, использующих легкие или сверхлегкие гражданские воздушные суда. С воздушными судами, используемыми в целях авиации общего назначения, в течение 2020 года произошло 25 авиационных происшествий, в 2019 — 22 происшествия. В 2020 году в ходе катастрофы погибло 24 человека. Сохраняется высокая тяжесть последствий авиационных происшествий с авиационными судами общего назначения. В 2020 году катастрофы на судов авиации общего назначения составили 56% от общего числа авиационных происшествий. Остается проблема сознательных нарушений правил полетов частными владельцами воздушных судов. В 2020 году Минтранс совместно с Росавиацией провел большую работы по совершенствованию воздушного законодательства РФ. В частности, в рамках реализации механизма регуляторной гильотины, разработаны новые нормативно-правовые акты, положениями которых предусматривается возможность предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям права на осуществление коммерческих воздушных перевозок с использованием легких воздушных судов. Сейчас проект новых Федеральных авиационных правил (ФАП) проходит процедуру межведомственного согласования. Положения ФАПа направлены на дифференцированное упрощение требований к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки на легких воздушных судах. На сегодняшний день мы прежде всего заботимся о безопасности полетов и хотим, чтобы эта безопасность была на высоком уровне. Нам часто приводят в пример малую авиацию в США. Пилоты там несут суровые наказания, полет с аннулированным свидетельством — лишение свободы до трех лет и штраф 250 тысяч долларов, а у нас 2500 — 5000 рублей штраф. Сегодня никто не препятствует развитию авиации общего назначения, для этого мы упрощаем законы, но для начала пилотам необходимо научиться соблюдать уже существующие правила».

Заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Росавиация Олег Георгиевич Сторчевой рассказал о показателях малой авиации и новых правовых актах, принимаемых с целью развития отрасли: «Безопасность полетов была и остается одной из приоритетных деятельностей Росавиации и ее территориальных органов. При этом, основными проблемным вопросом остается вопрос обеспечения безопасности полетов воздушных судов, используемых в целях авиации общего назначения. Следует отметить, что деятельность эксплуатанты авиации общего назначения регулируется федеральными авиационными правилами. В то же время, требования правил не распространяются на физических и юридических лиц, использующих легкие или сверхлегкие гражданские воздушные суда. С воздушными судами, используемыми в целях авиации общего назначения, в течение 2020 года произошло 25 авиационных происшествий, в 2019 — 22 происшествия. В 2020 году в ходе катастрофы погибло 24 человека. Сохраняется высокая тяжесть последствий авиационных происшествий с авиационными судами общего назначения. В 2020 году катастрофы на судов авиации общего назначения составили 56% от общего числа авиационных происшествий. Остается проблема сознательных нарушений правил полетов частными владельцами воздушных судов. В 2020 году Минтранс совместно с Росавиацией провел большую работы по совершенствованию воздушного законодательства РФ. В частности, в рамках реализации механизма регуляторной гильотины, разработаны новые нормативно-правовые акты, положениями которых предусматривается возможность предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям права на осуществление коммерческих воздушных перевозок с использованием легких воздушных судов. Сейчас проект новых Федеральных авиационных правил (ФАП) проходит процедуру межведомственного согласования. Положения ФАПа направлены на дифференцированное упрощение требований к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки на легких воздушных судах. На сегодняшний день мы прежде всего заботимся о безопасности полетов и хотим, чтобы эта безопасность была на высоком уровне. Нам часто приводят в пример малую авиацию в США. Пилоты там несут суровые наказания, полет с аннулированным свидетельством — лишение свободы до трех лет и штраф 250 тысяч долларов, а у нас 2500 — 5000 рублей штраф. Сегодня никто не препятствует развитию авиации общего назначения, для этого мы упрощаем законы, но для начала пилотам необходимо научиться соблюдать уже существующие правила». Игорь Николаевич Морозов, сенатор Член Совета Федерации ФС РФ от Рязанской областной Думы, профессор Высшей школы экономики, кандидат экономических наук, считает недостаточными действия органов власти в сторону развития авиации общего назначения: «Тему авиации общего назначения мы начинали обсуждать 20 лет назад. Великая страна с огромными пространствами как «не летала, так и не летает». Не будем рассматривать в качестве примера США, вспомним СССР — вся страна пользовалась услугами малой авиации, в каждом районе центральной России была маленькая взлетно-посадочная полоса. А Росавиации не было…Что такое дифференцированное упрощение? Это два разных по смыслу слова. Непонятно, что будет в итоге — разделение требований к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, либо упрощение требований к тем, кто занимается авиационной работой. Безопасность, вне всякого сомнения, важнейший критерий транспорта. Но безопасность не определяющий критерий для экономики, а мы ведь хотим, чтобы появлялись новые производственные точки роста, новые рабочие места, в том числе высокотехнологичные, чтобы молодежь включалась в развитие авиации. Единственным решением будет приглашать всех причастных к развитию отрасли в комитеты и следить за реализацией дорожных карт, планов, тогда мы найдем понимание. ФАПы должны быть сначала у нас, мы должны пропускать через себя документ и уже в виде идеологии давать Минпромторгу, Минтрансу и Росавиации на доработку».

Игорь Николаевич Морозов, сенатор Член Совета Федерации ФС РФ от Рязанской областной Думы, профессор Высшей школы экономики, кандидат экономических наук, считает недостаточными действия органов власти в сторону развития авиации общего назначения: «Тему авиации общего назначения мы начинали обсуждать 20 лет назад. Великая страна с огромными пространствами как «не летала, так и не летает». Не будем рассматривать в качестве примера США, вспомним СССР — вся страна пользовалась услугами малой авиации, в каждом районе центральной России была маленькая взлетно-посадочная полоса. А Росавиации не было…Что такое дифференцированное упрощение? Это два разных по смыслу слова. Непонятно, что будет в итоге — разделение требований к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, либо упрощение требований к тем, кто занимается авиационной работой. Безопасность, вне всякого сомнения, важнейший критерий транспорта. Но безопасность не определяющий критерий для экономики, а мы ведь хотим, чтобы появлялись новые производственные точки роста, новые рабочие места, в том числе высокотехнологичные, чтобы молодежь включалась в развитие авиации. Единственным решением будет приглашать всех причастных к развитию отрасли в комитеты и следить за реализацией дорожных карт, планов, тогда мы найдем понимание. ФАПы должны быть сначала у нас, мы должны пропускать через себя документ и уже в виде идеологии давать Минпромторгу, Минтрансу и Росавиации на доработку».  О причинах недостаточного развития авиации общего назначения рассказал Президент Федерации авиации общего назначения (АОН) России Минигулов: «В России авиация общего назначения никогда не рассматривалась как идеология. Более того, к авиации общего назначения никогда не относились как к отрасли. Государственная политика в сфере АОН сфокусирована не в том направлении, недооценивая потенциал АОН. Этому есть причины: к АОН относятся как к сфере исключительно личного использования воздушного судна, а в обществе есть недопонимание сущности АОН и, как следствие, ее полезности, так как на государственном уровне не определены ее задачи. Идеологии на уровне политики как в части авиастроения с вместимостью от 2 до 9 мест, так и подготовки персонала и наземной инфраструктуры просто никогда не было. Если проанализировать отчеты государственных органов власти о деятельности АОН, то они занимаются крайне мало места и в основном касаются только отрицательных сторон огромного пласта деятельности — количества происшествий, незаконного использования воздушного пространства и так далее. К слову, в авиации нового назначения за 10 лет погибло 264 человека, в коммерческой авиации за этот же срок — 1730 человек. Например, в США АОН обеспечивает 1 млн 200 тысяч рабочих мест, оборот отрасли — 247 млрд долларов. Данных по России, разумеется нет, всего 7500 пилотов на 85 субъектов. Совершенно очевидно, что на сегодняшний день необходимо расширить фокус внимания и не зацикливаться лишь на производстве коммерческих гражданских воздушных судов, где доля отечественного авиастроения ничтожно мала. Необходимо фокусироваться на деятельность АОН как самого массового отраслевого сектора и подвида гражданской авиации».

О причинах недостаточного развития авиации общего назначения рассказал Президент Федерации авиации общего назначения (АОН) России Минигулов: «В России авиация общего назначения никогда не рассматривалась как идеология. Более того, к авиации общего назначения никогда не относились как к отрасли. Государственная политика в сфере АОН сфокусирована не в том направлении, недооценивая потенциал АОН. Этому есть причины: к АОН относятся как к сфере исключительно личного использования воздушного судна, а в обществе есть недопонимание сущности АОН и, как следствие, ее полезности, так как на государственном уровне не определены ее задачи. Идеологии на уровне политики как в части авиастроения с вместимостью от 2 до 9 мест, так и подготовки персонала и наземной инфраструктуры просто никогда не было. Если проанализировать отчеты государственных органов власти о деятельности АОН, то они занимаются крайне мало места и в основном касаются только отрицательных сторон огромного пласта деятельности — количества происшествий, незаконного использования воздушного пространства и так далее. К слову, в авиации нового назначения за 10 лет погибло 264 человека, в коммерческой авиации за этот же срок — 1730 человек. Например, в США АОН обеспечивает 1 млн 200 тысяч рабочих мест, оборот отрасли — 247 млрд долларов. Данных по России, разумеется нет, всего 7500 пилотов на 85 субъектов. Совершенно очевидно, что на сегодняшний день необходимо расширить фокус внимания и не зацикливаться лишь на производстве коммерческих гражданских воздушных судов, где доля отечественного авиастроения ничтожно мала. Необходимо фокусироваться на деятельность АОН как самого массового отраслевого сектора и подвида гражданской авиации».

О роли и технологиях цифровизации на наземном пассажирском транспорте рассказал Владимир Финько, технический директор Научно-производственное предприятие «Транснавигация»: «Одно из ключевых направлений цифровой трансформации на транспорте является применение средств информатики и телекоммуникации для совершенствования технологий планирования и управления. На текущий момент, уже сформировался комплекс решений для наземного пассажирского транспорта. В этот комплекс входит 8 подсистем: система ведения базы данных маршрутной сети города или региона, система формирования и ведения базы данный расписаний, система диспетчерського контроля и оперативного регулирования процесса перевозок, система учета транспортной работы и контроля договоров на перевозки, система информирования пассажиров в сети Интернет, на мобильных устройствах и табло, система транспортной безопасности, включающей в себя видеонаблюдение в салонах и система контроля оплаты проезда. Все эти подсистемы строятся на единой базе данных с реализацией базового правила -любая информация должна вводиться один раз в месте ее возникновения и подгружаться в одну подсистему. Другие системы выполняют только функцию пользователя информации. База данных электронного реестра маршрутной сети должна быть единственным источником информации в регионе. Такая база соответствует №220 ФЗ «об организации перевозок», а также обеспечивает эффективное информирование пассажиров как в городской, так и в региональной маршрутной сети. Ведение отдельной базы расписания движения маршрутизированного транспорта, на мой взгляд, актуально для больших городов, где есть проблемы оптимизации маршрутов. Система мониторинга пассажиропотока строится на базе использования бесконтактных датчиков подсчета пассажиров, которые устанавливаются в дверных проемах наземного транспорта. При этом, накапливаемая база данных позволяет производить глубокий анализ совершенно разных разрезов: от загрузки салона по часам суток до оценки потоков по улицам и остановкам. Сегодня готовится внедрение технологии определения наполнения салона онлайн. Данные в режиме онлайн позволят информировать пассажиров о загруженности транспорта, подходящего к остановке. В связи с высокой стоимостью датчиков подсчета пассажиров, сегодня актуально проведение анализа пассажиропотока на основе интеграции системы диспетчеризации и системы автоматизированной оплаты проезда».

О роли и технологиях цифровизации на наземном пассажирском транспорте рассказал Владимир Финько, технический директор Научно-производственное предприятие «Транснавигация»: «Одно из ключевых направлений цифровой трансформации на транспорте является применение средств информатики и телекоммуникации для совершенствования технологий планирования и управления. На текущий момент, уже сформировался комплекс решений для наземного пассажирского транспорта. В этот комплекс входит 8 подсистем: система ведения базы данных маршрутной сети города или региона, система формирования и ведения базы данный расписаний, система диспетчерського контроля и оперативного регулирования процесса перевозок, система учета транспортной работы и контроля договоров на перевозки, система информирования пассажиров в сети Интернет, на мобильных устройствах и табло, система транспортной безопасности, включающей в себя видеонаблюдение в салонах и система контроля оплаты проезда. Все эти подсистемы строятся на единой базе данных с реализацией базового правила -любая информация должна вводиться один раз в месте ее возникновения и подгружаться в одну подсистему. Другие системы выполняют только функцию пользователя информации. База данных электронного реестра маршрутной сети должна быть единственным источником информации в регионе. Такая база соответствует №220 ФЗ «об организации перевозок», а также обеспечивает эффективное информирование пассажиров как в городской, так и в региональной маршрутной сети. Ведение отдельной базы расписания движения маршрутизированного транспорта, на мой взгляд, актуально для больших городов, где есть проблемы оптимизации маршрутов. Система мониторинга пассажиропотока строится на базе использования бесконтактных датчиков подсчета пассажиров, которые устанавливаются в дверных проемах наземного транспорта. При этом, накапливаемая база данных позволяет производить глубокий анализ совершенно разных разрезов: от загрузки салона по часам суток до оценки потоков по улицам и остановкам. Сегодня готовится внедрение технологии определения наполнения салона онлайн. Данные в режиме онлайн позволят информировать пассажиров о загруженности транспорта, подходящего к остановке. В связи с высокой стоимостью датчиков подсчета пассажиров, сегодня актуально проведение анализа пассажиропотока на основе интеграции системы диспетчеризации и системы автоматизированной оплаты проезда».  Максим Исаев, технический директор ООО «Автопасс» рассказал об опыте внедрения автоматизированных систем в Тверской области, где совсем недавно прошла транспортная реформа : «С 3 февраля 2020 года в соответствии с решением Губернатора Тверской области был запущен проект «Новые модели пассажирских перевозок» в отношении городского автобусного транспорта на территории города Твери и Калининского района. Этап внедрения новой модели завершился 30 апреля, были запущены все запланированные маршруты. На старте транспортной реформы регионом было принято решение о передаче полномочий на региональный уровень, при этом модель не исключает сохранения полномочий на муниципальном уровне. Управление пассажирскими автобусными перевозками организовано следующим образом: Правительство Тверской области через создание ГКУ «Организатор перевозок Тверской области» ответственно за формирование взаимоувязанной маршрутной сети, планирование и организацию работы общественного транспорта. Компания оператор в этой части выполняет технологическую составляющую перевозок и обеспечивает мониторинг за работой транспорта, обеспечение работы всех информационных систем и учет пассажиропотока. Ситуационный центр отслеживает необходимые показатели, такие как выполнение транспортной работы, события по выполнению рейсам, нарушениям, в режиме онлайн. Там же доступна макро-аналитика, динамика оплаты проезда, пассажиропоток — все эти данные можно смотреть в динамике».

Максим Исаев, технический директор ООО «Автопасс» рассказал об опыте внедрения автоматизированных систем в Тверской области, где совсем недавно прошла транспортная реформа : «С 3 февраля 2020 года в соответствии с решением Губернатора Тверской области был запущен проект «Новые модели пассажирских перевозок» в отношении городского автобусного транспорта на территории города Твери и Калининского района. Этап внедрения новой модели завершился 30 апреля, были запущены все запланированные маршруты. На старте транспортной реформы регионом было принято решение о передаче полномочий на региональный уровень, при этом модель не исключает сохранения полномочий на муниципальном уровне. Управление пассажирскими автобусными перевозками организовано следующим образом: Правительство Тверской области через создание ГКУ «Организатор перевозок Тверской области» ответственно за формирование взаимоувязанной маршрутной сети, планирование и организацию работы общественного транспорта. Компания оператор в этой части выполняет технологическую составляющую перевозок и обеспечивает мониторинг за работой транспорта, обеспечение работы всех информационных систем и учет пассажиропотока. Ситуационный центр отслеживает необходимые показатели, такие как выполнение транспортной работы, события по выполнению рейсам, нарушениям, в режиме онлайн. Там же доступна макро-аналитика, динамика оплаты проезда, пассажиропоток — все эти данные можно смотреть в динамике».

О перспективах новой технологии рассказал Максим Левошин, автор стартапа Flyka, резидента «Сколково»: «Все компании сейчас находятся в ожидании разрешения юридических сложностей. Экспериментальные образцы есть у многих компаний: как у крупных игроков рынка, так и менее известных стартапов. Мы протестировали прототип нашей машины в масштабе 1:10. Испытали на нем наше аппаратное, программное обеспечение и датчики. Сейчас находимся на стадии подготовки к сертификации полноразмерной версии. Ее размеры 5,2 х 5,8 метра, при этом у нее складываются крылья – такая конфигурация позволяет хранить ее в обычном гараже для автомобиля. После того, как мы закончим инженерные работы по тестированию, мы будем использовать ее в качестве экспериментальной. После этого энтузиасты смогут заказывать двухместный образец для личных полетов. Далее планируется полноценная пассажирская сертификация. Я надеюсь, что в течение одного-двух лет будут разрешены пассажирские полеты по всему миру. У России хорошие перспективы в данном направлении. Грузоподъемность аэротакси составляет 165 кг. Технически этого достаточно для двух людей средней комплекции либо для одного человека с багажом. Агрегат беспилотный, однако в нем предусмотрена возможность ручного управления — так называемое опционально пилотируемое управление. Конечно, общечеловеческим барьером является страх. Большое количество людей боится летать даже на самолетах, не говоря уже о вертолетах. Что касается безопасности, каждый из 22 моторных блоков имеет свой двигатель, свой аккумулятор и свою систему управления. Даже при выходе из строя шести блоков машина продолжает лететь. Помимо этого, мы используем традиционные для этого класса устройств дополнительные системы безопасности, такие как парашют для аэромобиля. Согласно данным Morgan Stanley, рынок внутренних перевозок в США достигнет 30 миллиардов долларов к 2023 году. Мы планируем занять на этом рынке какую-то долю. Соответственно, этот рынок может быть достаточно большим даже без учета логистики грузов или спецопераций. Я полагаю, что рынок аэротакси станет одним из самых быстрорастущих и больших рынков в мире. Вертолеты, например, не могут занять эту нишу, нишу массового воздушного транспорта. В среднем пятнадцатиминутный полет на вертолете обходится в 40 тысяч рублей. Даже учитывая тот факт, что там четыре места, включая место для пилота, стоимость на человека получается слишком высокой. Полет на нашем аэромобиле будет стоить около 300 рублей – таким образом мы сможем предоставить наши услуги широкому кругу людей».

О перспективах новой технологии рассказал Максим Левошин, автор стартапа Flyka, резидента «Сколково»: «Все компании сейчас находятся в ожидании разрешения юридических сложностей. Экспериментальные образцы есть у многих компаний: как у крупных игроков рынка, так и менее известных стартапов. Мы протестировали прототип нашей машины в масштабе 1:10. Испытали на нем наше аппаратное, программное обеспечение и датчики. Сейчас находимся на стадии подготовки к сертификации полноразмерной версии. Ее размеры 5,2 х 5,8 метра, при этом у нее складываются крылья – такая конфигурация позволяет хранить ее в обычном гараже для автомобиля. После того, как мы закончим инженерные работы по тестированию, мы будем использовать ее в качестве экспериментальной. После этого энтузиасты смогут заказывать двухместный образец для личных полетов. Далее планируется полноценная пассажирская сертификация. Я надеюсь, что в течение одного-двух лет будут разрешены пассажирские полеты по всему миру. У России хорошие перспективы в данном направлении. Грузоподъемность аэротакси составляет 165 кг. Технически этого достаточно для двух людей средней комплекции либо для одного человека с багажом. Агрегат беспилотный, однако в нем предусмотрена возможность ручного управления — так называемое опционально пилотируемое управление. Конечно, общечеловеческим барьером является страх. Большое количество людей боится летать даже на самолетах, не говоря уже о вертолетах. Что касается безопасности, каждый из 22 моторных блоков имеет свой двигатель, свой аккумулятор и свою систему управления. Даже при выходе из строя шести блоков машина продолжает лететь. Помимо этого, мы используем традиционные для этого класса устройств дополнительные системы безопасности, такие как парашют для аэромобиля. Согласно данным Morgan Stanley, рынок внутренних перевозок в США достигнет 30 миллиардов долларов к 2023 году. Мы планируем занять на этом рынке какую-то долю. Соответственно, этот рынок может быть достаточно большим даже без учета логистики грузов или спецопераций. Я полагаю, что рынок аэротакси станет одним из самых быстрорастущих и больших рынков в мире. Вертолеты, например, не могут занять эту нишу, нишу массового воздушного транспорта. В среднем пятнадцатиминутный полет на вертолете обходится в 40 тысяч рублей. Даже учитывая тот факт, что там четыре места, включая место для пилота, стоимость на человека получается слишком высокой. Полет на нашем аэромобиле будет стоить около 300 рублей – таким образом мы сможем предоставить наши услуги широкому кругу людей».

Виктор Васильевич Ушаков, д.т.н, проф., зав. кафедрой «Строительство и эксплуатация дороги» МАДИ рассказал, почему природный битум — не лучший материал для дорожного строительства: «Экономика любой страны зависит во многом от протяженности и состояния автомобильных дорог. Именно поэтому развитие безопасных и качественных автомобильных дорог, с применением новых технологий и материалов, является одной из ключевых задач в дорожной отрасли. Для решения этой задачи осуществляется реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Основная сеть дорог в России — не федеральная сеть дорог, которых не многим больше 57 000 км, а более 500 000 дорог составляет региональную и межмуниципальную сеть дорог. Сегодня эта сеть характеризуется низкой прочностью несущей способности дорожных одежд, что не позволяет пропускать транспортные средства с высокой нагрузкой на ось и безусловно имеют ограничения по круглогодичному движению транспортных средств. Фактически, 50% региональных и межмуниципальных дорог позволяет пропускать транспортные средства с осевой нагрузкой до 6 тонн. Это чрезвычайно низкая прочность дорожных одежд. Также региональная сеть дорог обладает низкими фактическими сроками службы и требует постоянного выделения финансовых средств на поддержание дорог в нормативном состоянии. Федеральная дорожная сеть соответствует требованиям на 87,4%, региональная сеть — всего на 44,2%. При строительстве и проектировании автомобильных дорог применяются неэффективные конструкции дорожных одежд. Это связано с тем, что не сравниваются конструкции дорожных одежд с учетом их жизненного цикла, с учетом последующего ремонта и содержания. Подход остается таким — более дешевая конструкция с точки зрения строительной стоимости принимается за основу. Отсутствует широкое внедрение контрактов жизненного цикла в практике дорожного строительства, что приводит и к низкому качеству проектирования, и к низкому качеству строительства. На мой взгляд, недостаточно внедряются инновационные технологии: не разработаны документы по стандартизации сметно-нормативной базы, включающей в себя сметные нормативы, учитывающие использование современных технологий строительства и конструктивных решений, а также современных строительных материалов, изделий и оборудования. Следует отметить, что широкое применение цементобетонных покрытий полностью отвечает принципам устойчивого развития. Высокая прочность и несущая способность делает возможным пропуск тяжелых транспортных средств круглогодично и без ограничений. Данный материал обладает длительным сроком эксплуатации — срок службы 30-50 лет. Низким является и содержание такого покрытия при соответствующем качестве выполнения работ. В течение 12-15 лет выполнение работ по ремонту дороги не требуется. Белый цвет цементобетонного покрытия предполагает безопасное движение, особенно в ночное время. К тому же, существует доказанный факт снижения расхода топлива при движении транспортных средств по этим дорогам. Для широкого применения в России цементобетонных покрытий сегодня есть все условия. Цена цемент стабильна, в отличие от битума, который за тонну составляет более 35 000 рублей, а качество так и остается на низком уровне. Использование цементобетонных покрытий позволит повысить капитальность дорожных одежд и сократит затраты на последующие ремонты и содержания».

Виктор Васильевич Ушаков, д.т.н, проф., зав. кафедрой «Строительство и эксплуатация дороги» МАДИ рассказал, почему природный битум — не лучший материал для дорожного строительства: «Экономика любой страны зависит во многом от протяженности и состояния автомобильных дорог. Именно поэтому развитие безопасных и качественных автомобильных дорог, с применением новых технологий и материалов, является одной из ключевых задач в дорожной отрасли. Для решения этой задачи осуществляется реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Основная сеть дорог в России — не федеральная сеть дорог, которых не многим больше 57 000 км, а более 500 000 дорог составляет региональную и межмуниципальную сеть дорог. Сегодня эта сеть характеризуется низкой прочностью несущей способности дорожных одежд, что не позволяет пропускать транспортные средства с высокой нагрузкой на ось и безусловно имеют ограничения по круглогодичному движению транспортных средств. Фактически, 50% региональных и межмуниципальных дорог позволяет пропускать транспортные средства с осевой нагрузкой до 6 тонн. Это чрезвычайно низкая прочность дорожных одежд. Также региональная сеть дорог обладает низкими фактическими сроками службы и требует постоянного выделения финансовых средств на поддержание дорог в нормативном состоянии. Федеральная дорожная сеть соответствует требованиям на 87,4%, региональная сеть — всего на 44,2%. При строительстве и проектировании автомобильных дорог применяются неэффективные конструкции дорожных одежд. Это связано с тем, что не сравниваются конструкции дорожных одежд с учетом их жизненного цикла, с учетом последующего ремонта и содержания. Подход остается таким — более дешевая конструкция с точки зрения строительной стоимости принимается за основу. Отсутствует широкое внедрение контрактов жизненного цикла в практике дорожного строительства, что приводит и к низкому качеству проектирования, и к низкому качеству строительства. На мой взгляд, недостаточно внедряются инновационные технологии: не разработаны документы по стандартизации сметно-нормативной базы, включающей в себя сметные нормативы, учитывающие использование современных технологий строительства и конструктивных решений, а также современных строительных материалов, изделий и оборудования. Следует отметить, что широкое применение цементобетонных покрытий полностью отвечает принципам устойчивого развития. Высокая прочность и несущая способность делает возможным пропуск тяжелых транспортных средств круглогодично и без ограничений. Данный материал обладает длительным сроком эксплуатации — срок службы 30-50 лет. Низким является и содержание такого покрытия при соответствующем качестве выполнения работ. В течение 12-15 лет выполнение работ по ремонту дороги не требуется. Белый цвет цементобетонного покрытия предполагает безопасное движение, особенно в ночное время. К тому же, существует доказанный факт снижения расхода топлива при движении транспортных средств по этим дорогам. Для широкого применения в России цементобетонных покрытий сегодня есть все условия. Цена цемент стабильна, в отличие от битума, который за тонну составляет более 35 000 рублей, а качество так и остается на низком уровне. Использование цементобетонных покрытий позволит повысить капитальность дорожных одежд и сократит затраты на последующие ремонты и содержания».

Заместитель директора департамента проектного управления и обеспечения деятельности Министерства энергетики Российской Федерации Алексей Трибунский рассказал, какие технические особенности мешают развитию водородной технологии в качестве моторного топлива: «Важнейшим фактором при анализе перспективных рынков является технологическая зрелость. Нельзя создавать новый рынок там, где технологии еще не созрели. Когда мы говорим про водород, с точки зрения его экологических и энергетических качеств, без сомнения водород обладаем прекрасными входящими данными. Но я выступаю немного за рамками общепринятого экологического нарратива. У водорода есть несколько физических ограничений, решение которых необходимо до того как мы сможем говорить о водороде, как о перспективном рынке для моторного топлива. Есть три физических ограничения, первое, его низкая плотность. Водород еще менее плотный, чем метан. Вторая особенность — взрывоопасность. Люди зачастую воспринимают метан как взрывоопасный газ, но водород в разы более взрывоопасный. Если говорить про концентрацию водорода для самопроизвольного возгорание в воздухе — то практически любое содержание свободного водорода в некотором объеме воздуха с достаточно высокой вероятностью приводит к взрыву. Третье, водород является агрессивной средой. Водород разъедает емкости и транспорт, через которые он прогоняется и содержится. Эти фундаментальные технические ограничения, на уровне физических процессов, которые с моей личной точки зрения, делают анализ перспектив водорода как топлива, пока преждевременным до решения этих технических вопросов. В то же время, с точки зрения экологических и энергетических перспектив, перспективы у водорода умопомрачительные, но фактор технической зрелости является принципиально важным в этом вопросе».

Заместитель директора департамента проектного управления и обеспечения деятельности Министерства энергетики Российской Федерации Алексей Трибунский рассказал, какие технические особенности мешают развитию водородной технологии в качестве моторного топлива: «Важнейшим фактором при анализе перспективных рынков является технологическая зрелость. Нельзя создавать новый рынок там, где технологии еще не созрели. Когда мы говорим про водород, с точки зрения его экологических и энергетических качеств, без сомнения водород обладаем прекрасными входящими данными. Но я выступаю немного за рамками общепринятого экологического нарратива. У водорода есть несколько физических ограничений, решение которых необходимо до того как мы сможем говорить о водороде, как о перспективном рынке для моторного топлива. Есть три физических ограничения, первое, его низкая плотность. Водород еще менее плотный, чем метан. Вторая особенность — взрывоопасность. Люди зачастую воспринимают метан как взрывоопасный газ, но водород в разы более взрывоопасный. Если говорить про концентрацию водорода для самопроизвольного возгорание в воздухе — то практически любое содержание свободного водорода в некотором объеме воздуха с достаточно высокой вероятностью приводит к взрыву. Третье, водород является агрессивной средой. Водород разъедает емкости и транспорт, через которые он прогоняется и содержится. Эти фундаментальные технические ограничения, на уровне физических процессов, которые с моей личной точки зрения, делают анализ перспектив водорода как топлива, пока преждевременным до решения этих технических вопросов. В то же время, с точки зрения экологических и энергетических перспектив, перспективы у водорода умопомрачительные, но фактор технической зрелости является принципиально важным в этом вопросе».

Поездки на железнодорожном транспорте стараются сделать как можно безопаснее. Сейчас следят не только за состоянием инфраструктуры и состава, но и за состоянием здоровья машиниста в режиме реального времени. Например, состояние машинистов МЦК и МЦД во время работы контролируют «тревожные браслеты». Как работает система и, какие показания считывает рассказал исполнительный директор АО «НЕЙРОКОМ» Леонид Галченков: «Наше предприятие уже около 25 лет выпускает телемеханическую систему поддержания бодрствования машиниста. За это время технологии шагнули вперед и надо развивать функции контроля машиниста. Одна из перспективных разработок — браслет здоровья, который включает в себя функции поддержания работоспособности машиниста, определение его перехода в состояние неконтролируемой релаксации и определение смерти. Для того чтобы расширить эти функции, мы добавляем новые датчики. Обычная система определяет работоспособность, контролируя сопротивление кожи на запястье и выделяем импульсы кожно-гальванической реакции и по интенсивности этих импульсов определяет работоспособность машиниста. В этот браслет добавился датчик пульса, датчик определения ЭКГ, датчик температуры и датчик для измерения артериального давления. После включения предупреждающего сигнала на браслете машинист в течение нескольких секунд должен будет подтвердить, что он чувствует себя хорошо с помощью нажатия специальной кнопки бдительности. Если ни машинист, ни его помощник не успеют нажать на какую-либо из двух кнопок в кабине, система автоматически остановит поезд. На перспективу мы запланировали определение синдрома похмелья или приема наркотиков, определение качества и продолжительности сна, контроль физической нагрузки, определение состояния предболезни и определение наличия болевого синдрома любой этиологии. Система позволяет сделать выгрузку данных по любому браслету за любой промежуток времени, что, конечно, нужная функция для руководства и контрольно-надзорных органов. Большое значения для этих работ имеет организация канала цифровой связи. Возможность передавать большие объемы данных позволит передавать данные диспетчеру о состоянии машиниста. Кроме браслета здоровья мы работаем над реализацией видеоконтроля. То есть, с помощью видео камер анализируем состояние машиниста. С чисто физиологических параметров мы не можем увидеть способность машиниста управлять составов, не видим, куда направлено его внимание. Система распознает критический поворот головы, длительность закрытия глаз, все то, что не может распознать браслет».

Поездки на железнодорожном транспорте стараются сделать как можно безопаснее. Сейчас следят не только за состоянием инфраструктуры и состава, но и за состоянием здоровья машиниста в режиме реального времени. Например, состояние машинистов МЦК и МЦД во время работы контролируют «тревожные браслеты». Как работает система и, какие показания считывает рассказал исполнительный директор АО «НЕЙРОКОМ» Леонид Галченков: «Наше предприятие уже около 25 лет выпускает телемеханическую систему поддержания бодрствования машиниста. За это время технологии шагнули вперед и надо развивать функции контроля машиниста. Одна из перспективных разработок — браслет здоровья, который включает в себя функции поддержания работоспособности машиниста, определение его перехода в состояние неконтролируемой релаксации и определение смерти. Для того чтобы расширить эти функции, мы добавляем новые датчики. Обычная система определяет работоспособность, контролируя сопротивление кожи на запястье и выделяем импульсы кожно-гальванической реакции и по интенсивности этих импульсов определяет работоспособность машиниста. В этот браслет добавился датчик пульса, датчик определения ЭКГ, датчик температуры и датчик для измерения артериального давления. После включения предупреждающего сигнала на браслете машинист в течение нескольких секунд должен будет подтвердить, что он чувствует себя хорошо с помощью нажатия специальной кнопки бдительности. Если ни машинист, ни его помощник не успеют нажать на какую-либо из двух кнопок в кабине, система автоматически остановит поезд. На перспективу мы запланировали определение синдрома похмелья или приема наркотиков, определение качества и продолжительности сна, контроль физической нагрузки, определение состояния предболезни и определение наличия болевого синдрома любой этиологии. Система позволяет сделать выгрузку данных по любому браслету за любой промежуток времени, что, конечно, нужная функция для руководства и контрольно-надзорных органов. Большое значения для этих работ имеет организация канала цифровой связи. Возможность передавать большие объемы данных позволит передавать данные диспетчеру о состоянии машиниста. Кроме браслета здоровья мы работаем над реализацией видеоконтроля. То есть, с помощью видео камер анализируем состояние машиниста. С чисто физиологических параметров мы не можем увидеть способность машиниста управлять составов, не видим, куда направлено его внимание. Система распознает критический поворот головы, длительность закрытия глаз, все то, что не может распознать браслет».

Решение проблемы недостатка финансирования предлагает Александр Чикота, к.т.н., ведущий менеджер по развитию ООО «Родер». Александр рассказал, как можно совершенствовать инфраструктуру сети воздушных перевозок в России: «Сегодня связанность страны оставляет желать лучшего. В настоящий момент реализуется комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, рассчитанный на период до 2024 года. Сейчас мы находимся на экваторе исполнения этого плана. В разделе 1 указаны определенные целевые показатели, в которые входит повышение уровня экономической связанности посредством расширения и модернизации транспортной инфраструктуры, в том числе, авиационной. В качестве прочих показателей, указана авиационная подвижность населения, которая измеряется в количестве полетов на 1 человека в год. От базового значения 0,7 полетов по состоянию на 2018 год, к концу 2024 года она должна быть повышена до 0,95. В данном проекте предусмотрена реконструкция 68 объектов транспортной инфраструктуры в 66 аэропортных комплексах. Техническое решение компании RODER для пассажирского терминала посадочной площадки представляет собой каркасные сооружения с использованием технологичных легких конструкций и материалов. Отсутствие фундамента позволяет возводить данные сооружения быстро и с минимальной привязкой к ландшафту. Однако есть определенные сложности — нормативно-правовая база сейчас не позволяет проектировать и строить такие объекты. Увы, маленькие и небольшие объекты в отдельную группу не выделены и к ним предъявляются такие же требования как к крупным аэропортам. Это проблема, которой надо вплотную заниматься, чтобы дать дорогу развитию малых аэропортов. После модернизации нормативных документов полностью выпали объекты малого типа и теперь ко всем зданиям, вне зависимости на рассчитанное количество пассажиров, применяются одни нормативы».

Решение проблемы недостатка финансирования предлагает Александр Чикота, к.т.н., ведущий менеджер по развитию ООО «Родер». Александр рассказал, как можно совершенствовать инфраструктуру сети воздушных перевозок в России: «Сегодня связанность страны оставляет желать лучшего. В настоящий момент реализуется комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, рассчитанный на период до 2024 года. Сейчас мы находимся на экваторе исполнения этого плана. В разделе 1 указаны определенные целевые показатели, в которые входит повышение уровня экономической связанности посредством расширения и модернизации транспортной инфраструктуры, в том числе, авиационной. В качестве прочих показателей, указана авиационная подвижность населения, которая измеряется в количестве полетов на 1 человека в год. От базового значения 0,7 полетов по состоянию на 2018 год, к концу 2024 года она должна быть повышена до 0,95. В данном проекте предусмотрена реконструкция 68 объектов транспортной инфраструктуры в 66 аэропортных комплексах. Техническое решение компании RODER для пассажирского терминала посадочной площадки представляет собой каркасные сооружения с использованием технологичных легких конструкций и материалов. Отсутствие фундамента позволяет возводить данные сооружения быстро и с минимальной привязкой к ландшафту. Однако есть определенные сложности — нормативно-правовая база сейчас не позволяет проектировать и строить такие объекты. Увы, маленькие и небольшие объекты в отдельную группу не выделены и к ним предъявляются такие же требования как к крупным аэропортам. Это проблема, которой надо вплотную заниматься, чтобы дать дорогу развитию малых аэропортов. После модернизации нормативных документов полностью выпали объекты малого типа и теперь ко всем зданиям, вне зависимости на рассчитанное количество пассажиров, применяются одни нормативы».

Олег Понарьин, заместитель начальника ГУОБДД МВД России, генерал-майор полиции рассказал о темпах обспечения безопасности дорожного движения за прошлый год: «Уже на протяжении нескольких лет в России отмечается снижение количества ДТП и смертности на дорогах. 2020 год, несмотря на пандемию, был в тренде. Картина за 2020 год сложилась очень необычная — начало 2020 года характеризовалось всплеском аварийности вследствие специфичной бесснежной зимы. Далее были введены ограничения в связи с пандемией и апрель-май характеризировались резким уменьшением интенсивности дорожного движения, что отразилось на средней скорости потока. Несмотря на уменьшение общего количества погибших в ДТП, мы наблюдали увеличение тяжести последствий этих происшествий. В летний период наблюдалось резкое увеличение интенсивности движения, перемещение граждан к местам отдыха, особенно активно начал развиваться внутренний туризм. К концу года движение стабилизировалось и соответствовало тому сценарию, который мы наблюдали в 2017-2018 годах. К сожалению, в 2020 году было отмечено большое количество фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения — около 500 000 случаев было пресечено сотрудниками Госавтоинспекции. Однако, полностью избежать таких ДТП не удалось и произошло 19 тысяч ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых погибло 4,5 тысячи человек. Традиционно самыми тяжкими происшествия являются попутные столкновения и наезд на пешехода. Можно отметить увеличение количества рейдовых мероприятий, и участие граждан в выявлении нарушений. Среди тех проблем, с которые нам предстоит бороться в среднесрочной перспективе — снижение числа пострадавших в ДТП, борьба с управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и пресечение нарушения скоростного режима. Любые репрессивные меры по отношению к водителю воспринимаются обществом крайне негативно, поэтому сейчас идет упор на развитие разносторонних мер пресечения нарушений. Например, с 2020 года грубые нарушения правил дорожного движения могут учитываться при страховании гражданской ответственности, оформлении ОСАГО. Так же, был изменен порядок сдачи экзамена на получение водительского удостоверения. С целью повышения уровня практической подготовки будущих водителей, был сделан акцент на умение управлять транспортным средством в условиях города».

Олег Понарьин, заместитель начальника ГУОБДД МВД России, генерал-майор полиции рассказал о темпах обспечения безопасности дорожного движения за прошлый год: «Уже на протяжении нескольких лет в России отмечается снижение количества ДТП и смертности на дорогах. 2020 год, несмотря на пандемию, был в тренде. Картина за 2020 год сложилась очень необычная — начало 2020 года характеризовалось всплеском аварийности вследствие специфичной бесснежной зимы. Далее были введены ограничения в связи с пандемией и апрель-май характеризировались резким уменьшением интенсивности дорожного движения, что отразилось на средней скорости потока. Несмотря на уменьшение общего количества погибших в ДТП, мы наблюдали увеличение тяжести последствий этих происшествий. В летний период наблюдалось резкое увеличение интенсивности движения, перемещение граждан к местам отдыха, особенно активно начал развиваться внутренний туризм. К концу года движение стабилизировалось и соответствовало тому сценарию, который мы наблюдали в 2017-2018 годах. К сожалению, в 2020 году было отмечено большое количество фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения — около 500 000 случаев было пресечено сотрудниками Госавтоинспекции. Однако, полностью избежать таких ДТП не удалось и произошло 19 тысяч ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых погибло 4,5 тысячи человек. Традиционно самыми тяжкими происшествия являются попутные столкновения и наезд на пешехода. Можно отметить увеличение количества рейдовых мероприятий, и участие граждан в выявлении нарушений. Среди тех проблем, с которые нам предстоит бороться в среднесрочной перспективе — снижение числа пострадавших в ДТП, борьба с управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и пресечение нарушения скоростного режима. Любые репрессивные меры по отношению к водителю воспринимаются обществом крайне негативно, поэтому сейчас идет упор на развитие разносторонних мер пресечения нарушений. Например, с 2020 года грубые нарушения правил дорожного движения могут учитываться при страховании гражданской ответственности, оформлении ОСАГО. Так же, был изменен порядок сдачи экзамена на получение водительского удостоверения. С целью повышения уровня практической подготовки будущих водителей, был сделан акцент на умение управлять транспортным средством в условиях города».  Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев видит ряд технических сложностей при реализации такого способа фиксации нарушений: «Вопрос в том, насколько водитель будет готов к тому, чтобы четко видеть знаки. Большинство водителей двигаются с работы домой, делают это на автомате, уже знают темп заранее. Вряд ли навигатор будет предупреждать о том, что где-то изменился скоростной режим. Моя позиция, что правильно было бы вводить не ограничительные, а именно рекомендательные знаки, и смотреть, как люди на них реагируют, а не испытывать ужесточение, по сути, на водителях, которые в течение полугода вряд ли привыкнут. Для этого требуется время, иначе это превратится в сбор средств, и никакого отношения к безопасности иметь не будет». Несмотря на скептическое отношение, эксперт уверен, что технология перспективна и требует доработки для грамотного внедрения.

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев видит ряд технических сложностей при реализации такого способа фиксации нарушений: «Вопрос в том, насколько водитель будет готов к тому, чтобы четко видеть знаки. Большинство водителей двигаются с работы домой, делают это на автомате, уже знают темп заранее. Вряд ли навигатор будет предупреждать о том, что где-то изменился скоростной режим. Моя позиция, что правильно было бы вводить не ограничительные, а именно рекомендательные знаки, и смотреть, как люди на них реагируют, а не испытывать ужесточение, по сути, на водителях, которые в течение полугода вряд ли привыкнут. Для этого требуется время, иначе это превратится в сбор средств, и никакого отношения к безопасности иметь не будет». Несмотря на скептическое отношение, эксперт уверен, что технология перспективна и требует доработки для грамотного внедрения.